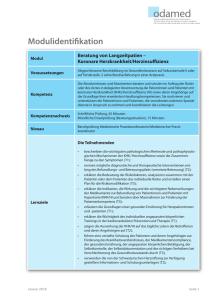

DEESKALATIONSMANAGEMENT diplomierter psychiatrischer

Werbung