dissertation

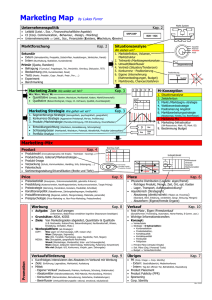

Werbung