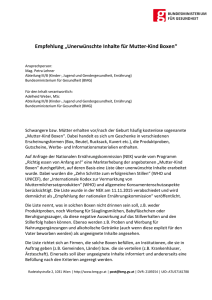

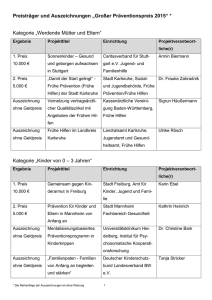

Prävention und Pflege

Werbung