Scholz - Heute.de

Werbung

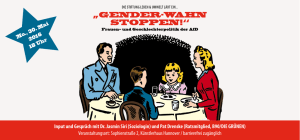

Die Partei der schlechten Laune Zum Umgang mit der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) Von Olaf Scholz Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in Deutschland keine Partei mehr am rechten Rand des Parteienspektrums auf Dauer etablieren können. Aus gutem Grund: Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben eine Aversion gegen Parteien, die an die braune Vergangenheit Nazi-Deutschlands erinnern. Selbst neu entstandene rechte Parteien, die sich ursprünglich nicht von rechtsextremen Unterstützern vereinnahmen lassen wollten, gerieten häufig doch unter wachsenden Einfluss von Extremisten, eben weil sich dieses Milieu von solchen Parteien angezogen fühlt – und verloren damit an Akzeptanz. Dies war und ist ein Ausweis für die gut funktionierende Demokratie in unserem Land, und für einen erfolgreichen Parteienwettbewerb im demokratischen Zentrum. Mit dem Aufkommen der AfD stellt sich nun die Frage, ob es so bleibt, dass sich rechts von den Unionsparteien keine Partei stabil in den Parlamenten etablieren kann. Immerhin sitzt die AfD nun in einer ganzen Reihe von Landtagen. Zur Bildung rechtspopulistischer Parteien braucht es in der Regel einen „populistischen Moment“. Die AfD hat in ihrer kurzen Geschichte gleich zwei solcher Momente erlebt: Sie entstand zunächst in Reaktion auf die Euro-Rettung und die Kritik an der hohen Staatsverschuldung, an intransparenten europäischen Institutionen und am Euro. Im vergangenen Sommer gesellte sich mit der europäischen Flüchtlingskrise ein zweites, klar ausländerfeindliches „populistisches Moment“ hinzu. Begünstigt wurde der Gründungsprozess zusätzlich dadurch, dass die CDU unter Angela Merkel klassisch konservative Positionen in der Familienpolitik und beim Umgang mit Homosexuellen aufgegeben hat. Nicht als Ergebnis einer bewussten Neuorientierung der Union, sondern aus taktischem Kalkül und Reflex auf die Positionen der relevanten politischen Wettbewerber von SPD, Grünen und FDP. Lebensweltlich ist so ein gewisses Vakuum für konservative Positionen entstanden, in das die AfD als rechte politische Alternative eingedrungen ist. Rechtspopulismus ist wahrlich keine deutsche Eigenheit. Überall in unserer Nachbarschaft sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten rechtspopulistische Parteien entstanden. Für unsere Zwecke lohnt ein genauerer Blick in die Niederlande, nach Belgien, Österreich und nach Skandinavien. All diese Länder zeichnen, wie Deutschland, eine leistungsfähige Volkswirtschaft und ein funktionierender Sozialstaat aus. All diese Länder verfügen, zumindest im Weltmaßstab, nicht über unlösbare Probleme. Die Volkspartei in Dänemark und die Fortschrittspartei in Norwegen sind Gruppierungen, die ursprünglich aus Protest gegen die Steuerpolitik entstanden, mittlerweile dort aber fester Bestandteil der politischen Landschaft geworden sind, die Politik beeinflussen, Ressentiments gegenüber Fremden pflegen und viel stärker als in ihrer Anfangszeit auch sozialpolitische Forderungen aufstellen. Sowohl in Dänemark als auch in Norwegen tragen die Rechtspopulisten inzwischen die Regierungen mit. In Schweden und in Finnland haben sich mit den Schwedendemokraten und mit der Partei „Die Finnen“ ähnliche Parteien etabliert. Die Partei „Die Finnen“ ist trotz ihres recht kurzen Bestehens bereits an der Regierung beteiligt. In den Niederlanden war zunächst Pim Fortuyn erfolgreich. Nach seiner Ermordung gelang Geert Wilders die Sammlung dieser Wähler für seine neue rechtspopulistische Formation. Und in Österreich ist die rechte FPÖ mittlerweile ein ernstzunehmender Faktor der Politik des Landes und könnte bei den nächsten Wahlen stärkste Kraft in der Alpenrepublik werden. All diese Gruppierungen zeichnet zwei Dinge aus: Das Ressentiment gegenüber Fremden – und eine wahnsinnig schlechte Laune (Ganz ähnlich übrigens wie der USPräsidentschaftsbewerber Donald Trump; aber das ist eine eigene Geschichte). Es stellt sich die Frage, wieso es in wirtschaftlich erfolgreichen und politisch vergleichsweise stabilen Ländern einen Nährboden gibt für schlecht gelaunte, rechtspopulistische Politik. Vielleicht ist eine der Ursachen dafür in der Umkehrung eines Mottos der Arbeiterbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu finden: Die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt eben doch mehr zu verlieren als ihre Ketten. Das gilt nicht allein für ärmere Bevölkerungsteile, sondern auch und ganz besonders für die Mittelschicht. Sicher sollten wir nicht übersehen, dass das Wachstum der Einkommen der Mittelschicht unter den Bedingungen der Globalisierung stagniert. Die Aufstiegsperspektive, dass es einem selbst und seinen Kindern einmal besser gehen wird, ist längst nicht mehr selbstverständlich gegeben. Vielmehr macht sich in Teilen der Bevölkerung die Angst breit, dass es in Zukunft sogar schlechter gehen könnte. Einfach qualifizierte oder ungelernte Bevölkerungsgruppen hat es noch härter getroffen, weil ihre Perspektiven auf den Arbeitsmärkten der hoch entwickelten und spezialisierten Wirtschaftsnationen immer düsterer werden. All das erzeugt bei einigen schlechte Laune und eine Sehnsucht nach der alten Übersichtlichkeit: Zurück zur Nation! Obwohl, und das ist wichtig zu erkennen, nationale Lösungen in einer globalisierten Welt von bald zehn Milliarden Menschen gerade keine Aussicht auf Erfolg haben. Die moderne Welt ist komplex, sie ist kompliziert und dicht miteinander verwoben. Das bedeutet auch, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten zunehmen. Kein Land der Erde ist mehr in der Lage, seine Probleme alleine zu lösen; nicht einmal die USA. Fortschritt lässt sich nur im Konzert mit anderen erreichen. Deshalb sind internationale Verhandlungen und Absprachen so nötig: G7-/G8-Gipfel, G20-Treffen, EU-Ratstagungen oder die Plenarsitzungen der Vereinten Nationen, all das sind die Foren für diese oft langwierige, häufig freudlose und in der Regel mühevolle Suche nach Kompromissen und Verhandlungsfortschritten. Schon auf europäischer Ebene sind solche Übereinkünfte häufig sehr schwierig. Selbst erfahrene Unterhändler mag diese Suche nach dem gemeinsamen Nenner mitunter verdrießen. Wen wundert es da, wenn andere aus dem Frust heraus, wesentliche Geschehnisse in der modernen Welt nicht (allein) beeinflussen zu können, solche Verhandlungen per se kritisieren: so wird die Europäische Union, zum Beispiel, zum Sündenbock für den eigenen Frust, seinen Willen nicht einfach durchsetzen zu können. Dabei sind gerade dieses Ringen miteinander, die Mühsal der Kompromissfindung, der einzig erfolgversprechende Weg, die Kontrolle zu behalten in dieser komplizierten, globalisierten und eng vernetzten Welt, in der alles mit allem irgendwie zusammenzuhängen scheint. Ein weiterer Grund für die schlechte Laune liegt in der Moderne selbst begründet. Unser Leben ist heutzutage weit weniger vorherbestimmt als in früheren Zeiten. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist vorangekommen, Kinder können sich frei und ohne Gewalt entwickeln. Die Gesellschaft ist liberaler gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen geworden. Homosexualität ist akzeptiert, die religiöse Toleranz fortgeschritten, ultrakonservative religiöse Vorstellungen über das Zusammenleben, etwa bei einigen Muslimen, aber auch christlichen Sekten, werden deutlich kritisiert. Auch wenn die überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger diese Entwicklungen wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten als positiv bewerten, gibt es Menschen, die sich davon bedroht fühlen, ihre eigene Position gefährdet sehen und sich die alte „Ordnung“ zurückwünschen. Natürlich sollte man die Suche nach objektiven und sozialwissenschaftlichen Erklärungsmustern für den Rechtspopulismus auch nicht übertreiben. Die wirtschaftliche Lage und die Unsicherheiten, die die Moderne mit sich bringt, führen nicht zwangsläufig dazu, für rechtspopulistische Parolen empfänglich zu werden. Viele Bürgerinnen und Bürger wählen als Konsequenz andere Parteien, beispielsweise die SPD. Die Fremdenfeindlichkeit, wie sie für alle rechtspopulistischen Parteien wesentlich ist, speist sich häufig genug auch einfach aus schlechter Moral – und muss deshalb klar und offen kritisiert werden. Populismus lebt davon, irrationale Sorgen zu formulieren und das „Gegnerische“ zu übertreiben. „Aber man wird doch mal sagen dürfen“, lautet die gängige Formel dafür. Eine weitere Konstante ist der Glaube an die allerorten sprießenden Verschwörungstheorien. Sie bieten Halt und ein einfaches, kohärentes Weltbild in einer komplizierten und unübersichtlichen Zeit – und steigern noch das Gefühl, in der modernen Welt jeder Entwicklung ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Ressentiments, Chauvinismus und eine Affinität für autoritäre Perspektiven vermitteln in der unübersichtlichen Welt neuen Halt. (Das mag erklären, dass die AfD und andere rechtspopulistische Parteien so viel Gefallen finden am Russland Wladimir Putins. Man erkennt einander). All dies sind Gründe, die dazu führen könnten, dass sich mit der AfD auch in Deutschland eine rechtspopulistische, autoritäre und von Ressentiments getriebene Partei etabliert – auch wenn das längst noch nicht entschieden ist. Stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dieser neuen Partei. Ein paar Regeln. Wir sollten die AfD nicht dämonisieren. So lange die AfD „nur“ rechtspopulistisch ist, sollten wir sie nicht als Nazis bezeichnen. Das macht uns unglaubwürdig. Das sollte uns nicht davon abhalten, offen rechtsextreme Positionen oder Personen in der AfD klar anzuprangern. Rechtspopulistische Gruppierungen tendieren dazu, auch Extremisten anzuziehen, was schon häufig genug dazu geführt hat, dass der Führung am Ende die Kontrolle entglitt – und die Partei implodierte. Noch scheint dies aber nicht der Fall, deshalb sollten wir auch nicht den Eindruck erwecken und sie auf diese Weise zum Märtyrer machen. Die Verschwörungstheorien der Neuen Rechten und ihr Frust über den Lauf der Dinge lassen sich nicht leicht entkräften, weil sie ja kaum auf realistischen Vorstellungen beruhen. Man sollte sie eher als geschlossene Glaubenssysteme begreifen. Dagegen kommt man nur an mit Wahrheit und Klarheit. Deshalb sollten wir uns der ur-sozialdemokratischen Tradition besinnen: Sagen, was ist. Die Welt ist kompliziert und wir sollten laut aussprechen, was wir bislang häufig nur mitdenken. Sonst leidet die eigene Glaubwürdigkeit. Deshalb müssen wir klar sagen: Die Welt ist kompliziert und Deutschland kann nicht (mehr) alleine handeln. Wir sind auf globale Verabredungen angewiesen. Solche Verabredungen lassen sich nicht einfach erzwingen – und sie kommen oft zu einem Preis, den wir bereit sein müssen zu zahlen. Wir brauchen die Europäische Union – politisch, wirtschaftlich, als Wertegemeinschaft. Und deshalb müssen wir auch zu Kompromissen bereit sein. Solche Kompromisse werden nicht immer ganz unseren Vorstellungen entsprechen und können trotzdem sinnvoll sein. Die wirtschaftliche Entwicklung fügt sich unter den Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft und angesichts einer immer globaleren Ökonomie nicht einfach einem politischen Willen, und sei er auch noch so stark. Wir müssen deshalb die – vorhandenen – Möglichkeiten beschreiben und nutzen, ohne politische Allmachtsfantasien im Hinblick auf das Ökonomische zu beschwören. Markige Forderungen werden früher oder später von der Wirklichkeit überführt und gefährden dann das Vertrauen in jene, die sie aufgestellt haben. Für das Vertrauen in die Sozialdemokratie kommt es auf Realismus und Glaubwürdigkeit unserer Konzepte an. Wir müssen uns auf plausible Handlungsvorschläge konzentrieren. Nicht im Sinne einer marktideologisch motivierten Selbstbeschränkung, sondern im Sinne einer realistischen Einschätzung unserer Handlungsmöglichkeiten. Deshalb geht es bei der nötigen kontinuierlichen Weiterentwicklung des Sozialstaates auch immer darum, plausible Vorschläge zu unterbreiten, an deren Umsetzung die Wählerinnen und Wähler glauben und auf die sie deshalb berechtigt hoffen können. Ohne ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union werden wir die Auseinandersetzung mit dem rechten Populismus nicht gewinnen. Ein solches Bekenntnis schließt mit ein, dass wir Schwierigkeiten und Probleme deutlich benennen. Und natürlich müssen wir kluge Vorschläge entwickeln, diese Probleme zu lösen. So muss die EU ihr Demokratiedefizit beheben, gerade weil das Gefühl der Unbeeinflussbarkeit des europäischen Geschehens den Frust fördert. Wir sollten dabei nie vergessen zu betonen, dass Deutschland angesichts seiner Größe, seiner Bevölkerungszahl und seiner Wirtschaftskraft, für den Zusammenhalt Europas eine besondere Verantwortung trägt. Und natürlich auch die damit verbundenen Lasten tragen muss. Und keine falsche Furcht: Selbst wenn wir die gleichen Probleme benennen wie die Neue Rechte, geschieht das aus einer völlig gegensätzlichen Perspektive. Die Rechten wollen wegen aller Herausforderungen das Rad der Geschichte zurückdrehen – wir wollen voranschreiten. Diesen Unterschied sollten wir immer und immer wieder betonen. Wir machen Politik für die, die sich anstrengen und an die Regeln halten. Dieser von US-Präsident Bill Clinton hoch gehaltene Grundsatz muss sich immer mit einer fortschrittlichen Partei wie der SPD verbinden. Das ist auch wichtig in der Auseinandersetzung mit dem rechten Populismus. Denn der lebt davon, das Vorurteil zu schüren, „die Politik“ vergesse die Bürgerinnen und Bürger. Das ist falsch und das dürfen wir den Rechten nicht durchgehen lassen. Die Sozialdemokratie steht für den Fortschritt und hadert, anders als die Neue Rechte, nicht mit der modernen Lebensweise. Die Liberalität betrifft Familie, Geschlechterverhältnisse, Religion, Sexualität, Bildung und den Sozialstaat. Man kann sein Leben so gestalten, wie man es selbst möchte. Die meisten gestalten es übrigens ganz traditionell. Die klassische Ehe ist unverändert die bevorzugte Form der Partnerschaft. Das wird die AfD nicht davon abhalten, die Existenz von Kitas oder Ganztagsschulen als Angriff auf eine „richtige“ Lebensweise zu geißeln. Übrigens müssen wir gerade deshalb darauf beharren, dass es um Chancen geht, nicht um Vorgaben. Wir haben nichts gegen traditionelle Lebenskonzepte. Sonst stoßen wir jene vor den Kopf, die traditionell leben, aber nichts gegen Optionen für andere haben. Andernfalls fühlen sie sich ebenfalls in Frage gestellt – und werden empfänglich für die Propaganda rechter Populisten. Wir sind liberal, aber nicht doof. Deshalb haben wir auch etwas einzuwenden gegen den laxen Umgang mit Rechtsbrechern. Wir dürfen dieses von Rechten und Konservativen sorgsam gepflegte Vorurteil nie bedienen. Wir müssen der Fremdenfeindlichkeit klar entgegentreten. Es geht dabei nicht darum, das wohlige Bild einer Multikulti-Idylle zu zeichnen. Abermals: Vorhandene Probleme müssen wir klar ansprechen! Ein Einwanderungsgesetz darf, wird und muss sich an den Interessen Deutschlands orientieren. Wir setzen uns grundsätzlich für die Aufnahme von Flüchtlingen ein und entwickeln zugleich pragmatische wie verantwortliche Konzepte dafür. Open Borders ist keine sozialdemokratische Position. Eine vernünftige humane Haltung überzeugt die meisten Bürgerinnen und Bürger. Das Ressentiment ist ein unverzichtbarer Baustein für den Erfolg des rechten Populismus. Die sozialdemokratische Partei hingegen ist eine politische Bewegung frei jeden Ressentiments. Uns ist egal, wie jemand aussieht und woher er kommt, uns interessiert nur, was er erreichen will. Wir vereinigen eine liberale Haltung in Bezug auf das Zusammenleben mit einer klaren Solidaritätsperspektive. Das ist wichtig: Die dänische Steuerverweigerer-Partei ist inzwischen zu einer fremdenfeindlichen, Ressentiment-geladenen Volkspartei mutiert, die versucht, bei sozialen Themen die dänische Sozialdemokratie zu überbieten. In einen solchen Wettbewerb darf man weder mit dem linken noch mit dem rechten Populismus einsteigen. Das Vertrauen in die Sozialdemokratie hängt an der Glaubwürdigkeit und am Realismus ihrer Konzepte. Niemals dürfen wir ein Ressentiment bedienen. Wir sollten nie vergessen, was für eine wertvolle historische Errungenschaft eine erfolgreiche Sozialdemokratie ist. In manchen Ländern Europas kann man angesichts einer kaum mehr vorhandenen Sozialdemokratie nur noch wählen zwischen einer sozialstaatlichen Partei mit lebensweltlich antimodernen Vorstellungen und Ressentiments auf der einen Seite, und einer streng wirtschaftsliberalen Partei mit modernen Vorstellungen zum Zusammenleben auf der anderen. Das ist ein Drama für die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder. Die SPD ist eine optimistische Partei. Mit uns zieht die neue Zeit, heißt es in unseren Liedern. Wir glauben daran, dass die Zukunft besser werden kann. Das unterscheidet uns vom rechten Populismus, der ja von der irrigen Vorstellung lebt, früher sei alles besser gewesen, und der Illusion, die (idealisierten) alten Zeiten ließen sich wieder herstellen. Der gegenwärtige Erfolg der AfD beruht, wie bei allen rechtspopulistischen Parteien, nicht auf ihrem Programm oder ihren konkreten Forderungen, sondern auf ihrer Art und Weise, auf die Welt zu blicken. Deshalb tut man der AfD den größten Gefallen, wenn man überwiegend über die Partei „an sich“ diskutiert. Lasst uns nicht über die Existenzberechtigung der AfD streiten, sondern in solchen Runden mit ihnen über ihre konkreten Vorschläge in einzelnen Politikfeldern diskutieren – also über ihre Vorstellungen für eine solide Haushaltsführung, ihre Ideen für die Ganztagsbetreuung, oder über ihre Position zu Krisen wie in Syrien oder dem Irak, die Gefahr eines Brexits oder über Flüchtlingspolitik. Entscheidend ist es, die Partei in die konkrete thematische Auseinandersetzung zu zwingen. Wenn sich in einer Talkshow alle Teilnehmer auf den AfD-Vertreter stürzen, betreibt man nur das Spiel der Populisten. Denn es geht dann um die AfD. Das ist nicht klug. Gegen die rechte Vergiftung der politischen Atmosphäre unseres Landes gibt es meines Erachtens nur ein Gegengift: konkret werden und konkret bleiben. Dann verlieren der rechte Populismus und die AfD schnell ihren Reiz. Und schlechte Laune vergeht leichter, wenn man weiß, was zu tun ist. Das ist unsere Aufgabe und unsere Chance als deutsche Sozialdemokratie.