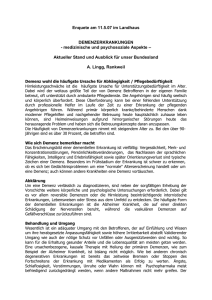

AnnaLinsDissertation

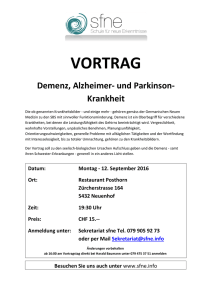

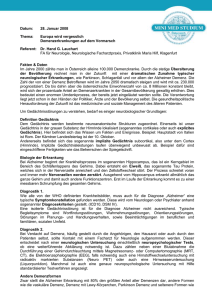

Werbung