Vorlesung Gesprächsführung PT - SoSe 2007

Werbung

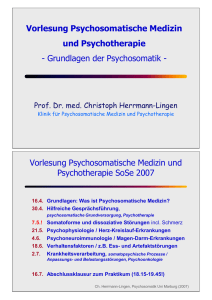

Vorlesung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie - Hilfreiche Gesprächsführung / Psychotherapie - Prof. Dr. med. Christoph Herrmann-Lingen Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Diagnosenspektrum der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie Aus: Gutachten zur Strukturanalyse und Bedarfsermittlung im Bereich der Psychotherapeutischen Medizin (Psychosomatik) in Hessen: IGSF, Kiel 2005 z.B. Panikstörung Fkt. Schmerz; Herz-, Bauch- u.a. Beschw.; Somatis.-stör. Neurasthenie (chronic fatigue) Insbes. im Kontext körperlicher Krankheit oder mit vorwiegend körperlicher Symptomatik Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychische / Psychosomatische Störungen in der Bevölkerung (12-Monatsprävalenz, BMG-Gesundheitssurvey 1999, N=7200) Phobien somatoforme (funktionelle) Störung Depression Dysthymie (subklinische Depression) Alkoholmissbrauch / Abhängigkeit Psychosen Panikstörung 12,6 % 11% 8,3% 4,5% 3,7 % 2,6 % 2,3 % Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychische / psychosomatische Störungen in der Bevölkerung (12-Monatsprävalenz, BMG-Gesundheitssurvey 1999, N=7200) • Aktuelle Prävalenz: 31 % (w: 37%, m: 25%) …d.h. auch: 30-40% hausärztlicher oder internistischer Patienten leiden an psychischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen! • Lebenszeitprävalenz: 48 % • 41% aller Arbeitsunfähigkeitszeiten (der letzten vier Wo.) wegen psychischer Erkrankung (Wittchen et al. 2001) • Krankenkassen-Daten von 2005: seit 1997 fast Verdopplung der AU-Zeiten aus psychischen Gründen Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychosomatische Behandlung: Expertensache?? Psychosomatische Problematik bei 30-40% der Patienten in somatischer Versorgung 1.Schritt: Psychosomatische Grundversorgung durch somatische Erstbehandler! 2.Schritt (falls 1. nicht ausreicht): Fachpsychotherapie (amb./stat.) Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Umgang mit „psychosomatischen“ Patienten in der somat. Versorgung Allgemeine Maßnahmen • Ausführliche biopsychosoziale Anamneseerhebung • Ernstnehmen körperl. und psych. Symptome • Angepasste somatische Diagnostik, Cave: Über-/Unterdiagnostik! • Exploration subjektiver Krankheitskonzepte; Information über Befunde u. Irrmeinungen • Ggfs. psychopharmakologische Behandlung (Cave NW / Abhängigkeit!) Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Umgang mit „psychosomatischen“ Patienten in der somat. Versorgung Psychosomatische Grundversorgung • Gemeinsames Verstehen der Symptome im Lebenskontext • „Verwörterung“ im Symptom ausgedrückter Affekte / Psychogeneseverständnis • Supportive / lösungsorientierte Begleitung • Symptomunabhängige feste Terminvergabe • Ggfs. Motivation zur Fachpsychotherapie Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Interaktionsprobleme beim Umgang mit „psychosomatischen“ Patienten • Oft “schwierige” Patienten durch: - Inkonsistenz zwischen Beschwerden und Befund - Fixierung aufs Organische / forderndes Verhalten • Beruhigung oder „Bestrafung“ durch unnötige / invasive Diagnostik oder „Pseudobehandlung“ • Nicht-Ernstnehmen, Entwerten, Wegschicken • Hilfen gegen eigene Hilflosigkeit und Ärger: Fallkonferenzen, Supervision, Balintgruppe Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Ein Beispiel: Verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit „Vorwürfen“ Ein Patient beschwert sich beim Arzt über dessen Art, auf die körperlichen Beschwerden des Patienten einzugehen: „Glauben Sie wirklich, dass dies die richtige Art ist mir zu helfen. Ich habe doch Schmerzen. Was soll Sprechen da bringen?“ Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Verschiedene Reaktionen • „Sprechen Sie bitte nicht in diesem Ton mit mir!“ (Ausagieren der Gegenübertragung) • „Körperliche Beschwerden hängen oftmals mit seelischen Belastungen zusammen. Deshalb versuche ich, diese im Gespräch mit Ihnen zu ergründen!“ (rational-kognitive Intervention; Rechtfertigung) • „Sie bringen mich mit Ihrer Frage unter Rechtfertigungsdruck und lösen bei mir Ärger aus“ (Spiegelung, Verlagerung auf die Beziehungsebene) Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Klientenzentriertes Beziehungsangebot I (z.B. Biermann-Ratjen u.a., 1989) “Ich biete Ihnen an, mit mir frei und offen über alles zu sprechen, was Sie beschäftigt und belastet. Sie bestimmen selbst, worüber Sie sprechen. Ich werde mich bemühen, Ihnen dadurch zu helfen, dass ich immer genau sage, was ich verstanden habe aus dem, was Sie sagen.” Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Klientenzentriertes Beziehungsangebot II (z.B. Biermann-Ratjen u.a., 1989) “Ich werde Ihnen keine Ratschläge und Hinweise geben. Es ist unsere Erfahrung, dass man durch solche Gespräche ruhiger und entspannter wird, wenn auch nicht sofort und immer, und dass es in der Regel so ist, dass, je klarer und deutlicher Probleme werden, sich umso eher auch Möglichkeiten und Wege zu ihrer Lösung finden.” Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Indikationen für Überweisung „psychosomatischer“ Patienten • Differentialdiagnostische Abklärung unklarer Psychogenese / psych. Komorbidität • Chronifizierter Verlauf trotz Grundversorgung • Wiederholte Notfalleinweisungen / invas. Maßnahmen • Schwere, anhaltende psychische Störung (Angsterkrankung, Depression, Persönlichkeitsstörung, PTSD) • Zunehmende soziale Folgeprobleme (AU…) • Medikamentenabusus / Abhängigkeit Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychotherapie ist … Definition I (Strotzka, 1975) § ein bewusster und geplanter interaktionaler Prozess § zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die behandlungsbedürftig sind (Konsens) § mit psychologischen Mitteln (Kommunikation, verbal / averbal) § in Richtung auf ein definiertes, gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimierung / Änderung der Persönlichkeitsstruktur) § mittels lehrbarer Techniken § auf der Basis einer Theorie von normalem / pathologischem Verhalten § In der Regel ist dazu eine tragfähige emotionale Bindung notwendig. Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychotherapie ist … Definition II (§ 1 (3) Psychotherapeutengesetz) „ … jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben.„ Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Einige Wirkfaktoren der Psychotherapie § Tragfähige Therapeut-Patient-Beziehung (signifikanter Effekt in über 60% aller Untersuchungen). § Eine ausreichende „Dosis“ (Frequenz, kein linearer Zusammenhang). § Ressourcenaktivierung. § Die Erfassung des zentralen Beziehungskonflikts. § Zuwachs an Einsicht und Selbstverständnis, § Internalisierung der Behandlungsfortschritte im Sinne von Autonomieentwicklung. Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Formen der Psychotherapie § Therapeutische Verfahren: § Psychoanalytische Psychotherapie § Psychodynamische / „tiefenpsychologisch fundierte“ Psychotherapie § (kognitive) Verhaltenstherapie § Humanistische Psychotherapien (z.B. Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie) § Systemische Therapien Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Formen der Psychotherapie § Therapeutische Settings: § Einzelpsychotherapie § Gruppenpsychotherapie § Paar-/Familientherapie § Kurzzeit- vs. Langzeittherapien § Ambulant vs. stationär (multimodal) Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Weitere Angebote im Rahmen von Psychotherapien § Hypnotherapeutische Techniken § Entspannungsverfahren § Expositionsbehandlungen § Körpertherapien § Kunst- und Gestaltungstherapie § Musiktherapie § Begleitende Medikation Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Vergleich methodischer Vorgehensweisen in der Psychotherapie Psychoanalyse/tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie Konzept Methode Ziel Verhaltenstherapie • Aufdeckung und Bearbeitung unbewußter Konflikte • Festgelegter Behandlungsrahmen (Setting) • Nachreifung • Umlernen • Umdenken • • • • • • Systematische Desensibilisierung/ Reizkonfrontation • Lernen am Erfolg/am Modell • Selbstkontrolltechnik • Training sozialer Kompetenz • Rationaler Dialog • Hausaufgaben/Tagebücher Übertragung/Gegenübertragung Erinnern und Wiedererleben Deutung/Spiegelung Durcharbeiten Arbeit am Widerstand • Befreiung von neurotischer Einengung • Symptombeseitigung Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Wirksamkeit von Psychotherapie Meta-Analysen: Psychotherapie hoch wirksam (beste Datenlage für (k)VT, aber i.d.R. alle Verfahren ähnlich gut wirksam) - Effektstärken 0,85 – 1,57. 1,57 - Besserungswahrscheinlichkeiten 68% - 76%. 76% - Effektstärke für unbehandelte Kontrollgruppen 0,10 (Widerlegung der Spontanremissionsthese; Eysenck, 1952). Smith et al., 1980; Lipsey & Wilson, 1993; Wittmann & Matt, 1986; Lambert & Bergin, 1994; Grawe et al., 1994; Howard et al, 1986; McNeilly & Howard, 1991; vgl. Kordy & Kächele, 2003; Strauß & Wittmann, 2000.; Leichsenring et al. 2004) Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Einige Moderatorvariablen der Therapiewirksamkeit - Störungsdauer (Chronifizierung) Alter Krankheitseinsicht Therapiemotivation „Krankheitsgewinn“ Laufendes Rentenverfahren oder erfolgte krankheitsbedingte Berentung Schmitz-Buhl et al, 1999; Grawe et al., 1994; Luborsky et al., 1993; Nedopil, 2000; vgl. Strauß & Wittmann, 2000 Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychosomatische Rehabilitation: Kosten-Nutzen-Rechnung (Zielke 1999) • Einsparung über 2 Jahre: durchschnittlich 25192 DM pro Patient • Therapiekosten: durchschnittlich 10111 DM pro Patient • Kosten-Nutzen-Verhältnis: 1:2,5 • Gesamt-Einsparpotenzial: 2,4 Mrd. DM Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Zusammenfassung I • Die allermeisten psychosomatischen Patienten werden von Somatikern behandelt – aber oft nicht adäquat! • Biopsychosozialer Zugang generell wichtig, psychosomatische Grundversorgung oft nötig • Bei mangelndem Erfolg, schwerer Störung, Chronizierung, Krisen etc. Überweisung in Psychosomatik / Psychotherapie nötig Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Zusammenfassung II • Verschiedene Formen der Psychotherapie verfügbar und grundsätzlich hoch wirksam • „Schulenstreit“ kontraproduktiv – Integration! • Gute Kooperation und wechselseitiges Verständnis Somatiker / (ärztlicher!) Psychotherapeut wichtig • Kosten psychosomatischer Behandlung mittelfristig schnell amortisiert Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Ergänzende Folien Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Empathie („Einfühlendes Verstehen, Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte“) heißt: „den inneren Bezugsrahmen eines anderen genau wahrzunehmen unter Einschluss der zugehörigen gefühlsmäßigen Komponenten und Bedeutungen, so als ob man selbst der andere wäre, ohne aber jemals den als-ob-Zustand zu verlassen.“ Rogers 1959 Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Akzeptierende Grundhaltung („Unbedingte Wertschätzung“) heißt: „den Klienten mit Gefühlen schätzen, die qualitativ etwa vergleichbar sind mit den Gefühlen, die Eltern für ihr Kind hegen, das sie als eine Person schätzen, unabhängig davon, wie es sich im Moment benimmt. Das bedeutet, dass (dem Therapeuten/Arzt) der Klient wichtig ist ... als eine Person, die sich entwickeln kann .“ Rogers 1962 Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Selektive Authentizität („Kongruenz“) heißt, dass der Arzt / Therapeut „das ist, was er ist, in seiner Beziehung zum Klienten echt ist ... , wenn er zu den Gefühlen und Einstellungen, die ihn augenblicklich bestimmen, stehen kann... und dass er fähig ist, sie mitzuteilen, wenn das angezeigt ist..., sodass ein ganzer Mensch auf einen anderen Menschen trifft.“ Rogers 1962 Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 1. 2. 3. 4. 5. Keine „hoch besetzten“ Erwartungen aussprechen, sondern Themen erwartungsfrei eröffnen Keine zwingenden Statt Fragen stellen, Sie abgenommen?“ Statt„Haben „Haben Siesondern abgenommen?“ z.B. „zirkulär“ fragen oder Rollenwechsel anbieten z.B. z.B. Keine Fremdbeurteilungen anfordern, sondern„Erzählen Selbstkonzept Sie wie lassen „Erzählen Siemir, mir,entwickeln wiesich sichIhr IhrGewicht Gewichtentwickelt entwickelthat?“ hat?“ Keine Negativsicht aufbauen, sondern Stärken schildern lassen Keine Scham- oder Schuldgefühle auslösen, sondern mit Nachfragen emotionale Bereiche ansteuern Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 1. 2. 3. 4. 5. Keine „hoch besetzten“ Erwartungen aussprechen, sondern Themen erwartungsfrei eröffnen Keine zwingenden Fragen stellen, sondern z.B. „zirkulär“ fragen oder Rollenwechsel anbieten Keine Fremdbeurteilungen anfordern, Statt Statt„Wollen „WollenSie SieininRente Rentegehen?“ gehen?“ sondern Selbstkonzept entwickeln lassen z.B. z.B. Keine Negativsicht aufbauen, sondern Stärken schildern lassen „Wie es „Wiewürde würde esIhre IhreFrau Frausehen, sehen, wenn Sie an eine Berentung denken?“ Keine Scham- oder Schuldgefühle auslösen, wenn Sie an eine Berentung denken?“ sondern mit Nachfragen emotionale Bereiche ansteuern Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 1. 2. 3. 4. 5. Keine „hoch besetzten“ Erwartungen aussprechen, sondern Themen erwartungsfrei eröffnen Keine zwingenden Fragen stellen, sondern z.B. „zirkulär“ fragen oder Rollenwechsel anbieten Keine Fremdbeurteilungen anfordern, sondern Selbstkonzept entwickeln lassen Keine Negativsicht Statt aufbauen, „Was Statt „Washält hältIhr IhrChef Chefvon vonIhnen?“ Ihnen?“ sondern Stärken schildern lassen z.B. z.B. Keine Scham- oder Schuldgefühle auslösen, „Wie im sondern mit Nachfragen emotionale Bereiche ansteuern „Wiesehen sehenSie SieIhre IhreStellung Stellung imBetrieb?“ Betrieb?“ Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 1. 2. 3. 4. 5. Keine „hoch besetzten“ Erwartungen aussprechen, sondern Themen erwartungsfrei eröffnen Keine zwingenden Fragen stellen, sondern z.B. „zirkulär“ fragen oder Rollenwechsel anbieten Keine Fremdbeurteilungen anfordern, sondern Selbstkonzept entwickeln lassen Keine Negativsicht aufbauen, sondern Stärken schildern lassen Keine Scham- oder Schuldgefühle auslösen, Statt Statt„Streiten „StreitenSie Sieoft oftmit mit...?“ ...?“ sondern mit Nachfragen emotionale Bereiche ansteuern z.B. z.B. „Worin „Worinschätzen schätzenSie Siesich sichstark starkein?“ ein?“ Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 1. 2. 3. 4. 5. Keine „hoch besetzten“ Erwartungen aussprechen, sondern Themen erwartungsfrei eröffnen Keine zwingenden Fragen stellen, sondern z.B. „zirkulär“ fragen oder Rollenwechsel anbieten Statt Statt„Haben „HabenSie SieFressanfälle?“ Fressanfälle?“ Keine Fremdbeurteilungen anfordern, z.B. sondern Selbstkonzept entwickeln z.B.lassen Keine Negativsicht aufbauen, „Wann Sie „Wannhaben haben SieIhren Ihrenersten erstenFressanfall Fressanfallgehabt gehabtund und sondern Stärken schildernwie lassen wiesah saher eraus?“ aus?“ Keine Scham- oder Schuldgefühle auslösen, sondern mit Nachfragen emotionale Bereiche ansteuern Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 6. 7. 8. Keine Wertungen abgeben, sondern die Entwicklung des Problems darstellen lassen Keine aggressiven Konfrontationen provozieren, Statt „Wie das Statt „Wiekonnte konnteIhnen Ihnen daspassieren?“ passieren?“ sondern Widersprüche erläutern lassen z.B. z.B. Kein emotionales Aufschaukeln fördern, „Wie kam Ihrer sondern alternative „WieThemen kames eszu zuanbieten IhrerEntscheidung?“ Entscheidung?“ 9. Keine Überrumpelung mit Tabuthemen, sondern behutsam vorgehen 10. Keine negativen Stereotype anbieten, sondern auf das Individuelle des Patienten eingehen Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 6. 7. 8. 9. 10. Keine Wertungen abgeben, sondern die Entwicklung des Problems darstellen lassen Keine aggressiven Konfrontationen provozieren, sondern Widersprüche erläutern lassen Kein emotionales Statt Aufschaukeln „Eben fördern, Statt „Ebenhaben habenSie Siedoch dochnoch nochgesagt...“ gesagt...“ sondern alternative Themen anbieten z.B. z.B. Keine Überrumpelung mit Tabuthemen, den sondern „Wie behutsam vorgehen „Wiesehen sehenSie Sie denZusammenhang Zusammenhangzwischen zwischendem, dem,was was Sie ......und und...?“ ...?“ Keine negativen Stereotype Sie anbieten, sondern auf das Individuelle des Patienten eingehen Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 6. 7. 8. 9. 10. Keine Wertungen abgeben, sondern die Entwicklung des Problems darstellen lassen Keine aggressiven Konfrontationen provozieren, sondern Widersprüche erläutern lassen Kein emotionales Aufschaukeln fördern, sondern alternative Themen anbieten Keine Überrumpelung mit „haben Tabuthemen, Statt Statt(Tränen)... (Tränen)... „habenSie SieIhr IhrKind Kindsehr sehrgeliebt?“ geliebt?“ sondern behutsam vorgehen z.B. z.B. Keine negativen Stereotype anbieten, Sie Anderes sondern auf „Möchten das Individuelle des Patienten eingehen „Möchten Sieüber überetwas etwas Anderessprechen?“ sprechen?“ Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 6. 7. 8. 9. 10. Keine Wertungen abgeben, sondern die Entwicklung des Problems darstellen lassen Keine aggressiven Konfrontationen provozieren, sondern Widersprüche erläutern lassen Kein emotionales Aufschaukeln fördern, sondern alternative Themen anbieten Keine Überrumpelung mit Tabuthemen, sondern behutsam vorgehen Keine negativen Stereotype anbieten, Statt Stattunvermittelter unvermittelterFragen Fragenz.B. z.B.zur zurSexualität? Sexualität? sondern auf das Individuelle des Patienten eingehen Behutsam Behutsaminindas dasThema Themaeinführen einführen (z.B. über orientierende Fragen zur (z.B. über orientierende Fragen zurPartnerschaft) Partnerschaft) und auf Signale des Patienten und auf Signale des Patientenachten achten Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) 10 Regeln um Angst zu vermeiden und den Patienten zu „sichern“ 6. 7. 8. 9. 10. Keine Wertungen abgeben, sondern die Entwicklung des Problems darstellen lassen Keine aggressiven Konfrontationen provozieren, sondern Widersprüche erläutern lassen Kein emotionales Aufschaukeln fördern, Statt Statt„Halten „HaltenSie Siedas dasfür fürmännlich?“ männlich?“ sondern alternative Themen anbieten z.B. z.B. Keine Überrumpelung mit Tabuthemen, sondern behutsam„Was vorgehen bedeutet „Was bedeutetfür fürSie Sie‚männlich ‚männlichsein‘?“ sein‘?“ Keine negativen Stereotype anbieten, sondern auf das Individuelle des Patienten eingehen Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Struktur der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Marburg • 8 stationäre Betten, verteilt auf zwei interdisziplinäre Stationen (mit Kardiologie, Gastroenterologie, Endokrinologie) • • • Poliklinische Ambulanz Konsiliar-/Liaisondienst 5 Akademikerstellen für Versorgung, Forschung und Lehre – Chefarzt, Oberärztin, Stationsärztin, Konsiliarärztin, Psychologe – Assoziierte Pflegekräfte und Physiotherapeutin Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Vernetzung der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Niedergelassene Ärzte Ambulante Psychotherapie ! Überweisung Poliklinik Poliklinik Psychosomatik Psychosomatik Station Station122 122 Station Station124 124 Externe Fachkliniken / Reha Poliklinik andere FA Konsil Stationen andere FA Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychosomatischer Konsiliar- und Liaisondienst • Konsiliardienst – direkte Diagnostik und Versorgung nach gezielter Anfrage • Liaisondienst – ein Mitarbeiter ist mit einem definiertem Arbeitsausmaß einer klinischen Abteilung zugeordnet, z. B. • • • • Betreuung von Patienten einer bestimmten Station Teilnahme an Visiten Fallbesprechungen Supervisionen Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Vorteile einer integrierten psychosomatischen Krankenhausbehandlung n Organmedizinische und psychodiagnostische Abklärung zeitnah während eines stationären Aufenthalts. n Zeit zwischen diagnostischer Abklärung und psychotherapeutischer Behandlung erheblich verkürzt. n Psychischer Widerstand am ehesten in der akuten Krise durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zu überwinden. Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Indikationen für stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlung • Differenzialdiagnostik möglicherweise psychogener Beschwerden in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit somatischen Kollegen. • Erhebliche psychische Komorbidität (z.B. Persönlichkeitsstörung, Depression) bei schwerer körperlicher Erkrankung. • Erfordernis eines multimodalen therapeutischen Vorgehens. • Fehlende Motivation für indizierte ambulante Psychotherapie. Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Indikationen für stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlung • Eingeschränkte Teilnahmemöglichkeit an ambulanter Psychotherapie aufgrund Erkrankung / logistischer Probleme. • Keine symptombezogene Besserung während amb. Psychotherapie. • Krise im Rahmen ambulanter Psychotherapie. • Besonders schwere psychogene Symptomatik mit Beeinträchtigungen im Alltag (z. B: mehrmonatige AU, Selbstschädigung). • Pathogenes häusliches Umfeld Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Stat. Behandlungskonzept Marburg (typ. Behandlungsdauer 4-6 Wochen) Kombination psycho- und körpertherapeutischer Arbeit mit medizinischer Diagnostik / Therapie • • • • • • • • 5 Std. psychodynamische Gruppentherapie pro Woche 5 Std. Körpertherapie-Gruppe pro Woche 5 x 30‘ Entspannungstraining pro Woche 2 Std. Einzelpsychotherapie pro Woche (PD / VT) Somat. Behandlung, 2 klinische Gruppenvisiten pro Woche Physikalische Therapie nach Indikation Ggf. Paar- und/oder Familiengespräche Möglichkeit der Nutzung von somat. Konsilen, Diätberatung, Bewegungsbad, Fitnessraum etc. Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Verlauf körperlicher Beschwerdedruck vor / nach stat. psychosomat. Behandlung 45 40 40,7 39,6 33,9 35 27,4 30 23,3 25 20 Ambulanz Aufnahme 15 Entlassung 10 5 0 Psychosomatik MR Psychosomatik VirchowKlinikum • Der Rückgang des Beschwerdedrucks ist signifikant (Effektstärke d~=0,8 [entspricht einem starken Effekt]). Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Verlauf ängstlich-depressiver Stimmung vor / nach stat. psychosomat. Behandlung 2,5 2,37 2 1,53 1,5 1,25 2,34 1 Ambulanz Aufnahme 1,8 Entlassung 0,5 0 Psychosomatik MR Psychosomatik Virchow-Klinikum • Die Veränderung ist jeweils signifikant (Effektstärke d~=0,68 [entspricht einem mittleren bis starken Effekt]). Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Begriffsklärung Effektstärke Effektstärke von 0,85 bedeutet: - behandelte Gruppe um durchschnittlich 0,85 Standardabweichungen gebessert - behandelter Gruppe geht es im Durchschnitt besser als 80% der unbehandelten Vergleichsgruppe. Was heißt das? Ein Beispiel: - Bei durchschnittlicher Lebenserwartung von 70±10 J. entspräche Effektstärke von 0,85 einer Verlängerung der Lebenserwartung um 8,5 Jahre vgl. Kordy & Kächele, 2003; Strauß & Wittmann, 2000 Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychosomatische Rehabilitation: Kosten-Nutzen-Rechnung (Zielke 1999) In den zwei Jahren vor psychosomatischer Rehabilitation fanden sich je Patient • 32,4 Praxiskontakte / Jahr (23% Psych.-Ärzte) durchschnittl. Kosten: 3501 DM /Pat. • 75-80% Medikamenteneinnahme durchschnittl. Kosten 548 DM / Pat. / Jahr • 17,4 Krankenhaustage (50% psych. Diagnosen); durchschnittl. Kosten: 5499 DM / Pat. • Bei erwerbstätigen Pat.: 5,2 AU-Episoden mit 140 AU-Tagen (34% psych. Dx) durchschnittl. AU-Kosten: 44586 DM / Pat. • Durchschnittl. Gesamtkosten pro Pat: 40278 DM Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007) Psychosomatische Rehabilitation: Kosten-Nutzen-Rechnung (Zielke 1999) In den zwei Jahren nach psychosomatischer Rehabilitation ergaben sich folgende Einsparungen • Medizinische Versorgung 53 % • Krankengeld 79 % • Lohnfortzahlungen / Produktivitätsausfall 62 % • Krankheitskosten insges. 59 % Ch. Herrmann-Lingen, Psychosomatik Uni Marburg (2007)