Geldpolitik - Dr. Birgit Heltschl

Werbung

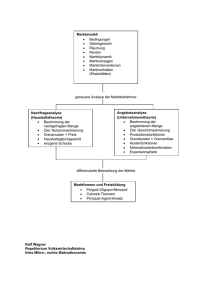

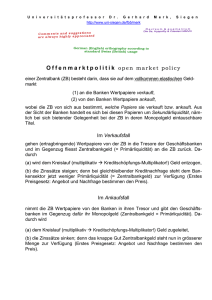

„Wirtschaft in die Schule!“ Geldpolitik vertiefende Einheit zum Inhaltsbereich „Die Funktion des Staates in einer marktwirtschaftlichen Ordnung“ © Wirtschaft in die Schule! 2002 1 Vorbemerkung Dieses Material ist entstanden im Pilotprojekt „Wirtschaft in die Schule!“ unter der Leitung der Bertelsmann Stiftung, der Heinz Nixdorf Stiftung und der Ludwig-ErhardStiftung, in Kooperation mit dem Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, durchgeführt vom Institut für Ökonomische Bildung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Die vertiefenden Unterrichtseinheiten zu Inhaltsbereichen des Ökonomieunterrichts wurden von den Projektlehrkräften im Unterricht erprobt und revidiert. Die vorliegende Fassung enthält in erster Linie die didaktische Struktur der vertiefenden Einheit – d. h. fachliche Hintergründe, Lernziele usw. - sowie eine Zusammenstellung von geeigneten Quellen zur Materialbeschaffung für die unterrichtliche Umsetzung der Thematik. Wir bitten um Verständnis dafür, dass nur solche Unterrichtsmaterialien aufgenommen werden konnten, die keinem Urheberrechtschutz unterliegen. Herausgeber: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung, Ludwig-ErhardStiftung Autorin: Prof. Dr. Klaus Peter Kruber, Inka Kording Redaktion: Institut für Ökonomische Bildung Oldenburg Copyright: Vervielfältigung oder Nachdruck, auch auszugsweise, zum Zwecke einer Veröffentlichung durch Dritte nur mit Zustimmung der Herausgeber. Oldenburg, April 2002 © Wirtschaft in die Schule! 2002 2 Inhaltsverzeichnis Didaktische Struktur der Unterrichtseinheit ............................................................ 4 1. 1.1 Erkenntnisleitende Interessen und Gründe für die Auswahl der Thematik ..................... 4 1.2 Fachwissenschaftliche Hinweise..................................................................... 5 1.3 Lernziele ............................................................................................... 19 1.4 Schlüsselstellen ...................................................................................... 20 Unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten.......................................................... 21 2. 2.1 Übersicht zur Unterrichtseinheit .................................................................... 21 2.2 Quellen zur Materialbeschaffung................................................................... 22 2.2.1 Medientechnische Verknüpfung der Unterrichtseinheit...................................... 22 2.2.2 Methodische Vorschläge ......................................................................... 22 2.2.3 Literaturhinweise .................................................................................. 23 © Wirtschaft in die Schule! 2002 3 1. Didaktische Struktur der Unterrichtseinheit 1.1 Erkenntnisleitende Interessen und Gründe für die Auswahl der Thematik Lebensmittel einkaufen, Miete überweisen, einen Kredit aufnehmen oder tilgen, Steuern zahlen, Löhne auszahlen, investieren, Euro in fremde Währungen umwechseln – Wirtschaften heißt, mit Geld umgehen. Geld ist uns vertraut, der Umgang mit Euro-Scheinen und –Münzen, mit Scheckkarte und „Geldautomaten“ alltäglich. Aber hier fangen die Fragen an: Was ist eigentlich Geld? Doch nicht nur das Bargeld? Können Banken tatsächlich Geld schaffen? Und wer sorgt dafür, dass Geld seinen Wert behält? Warum wird die politische Diskussion um dieses wichtige Thema so kontrovers geführt? Und was ist eigentlich der Euro? Kann man diesem neuen Geld trauen? Hier gibt es viele Unklarheiten und Befürchtungen und sie sind nicht unbegründet. Deutsche haben die ökonomischen, sozialen und politischen Folgen von zwei Inflationen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erlebt, sie haben dann gute Erfahrungen mit der stabilen Deutschen Mark gemacht, und die alternde Bevölkerung sorgt sich um die Kaufkraft ihrer Renten und Lebensversicherungen in der Euro-Währung. „Geld“ ist ein Schlüsselthema der ökonomischen Bildung mit Bezügen zu vielen anderen: Um den Umgang mit Geld geht es in den Unterrichtsbausteinen, die sich mit Konsumverhalten, Sparen und Geldanlage befassen. Ein Aspekt, der dort angesprochen wird, ist die oft leichtfertige Kreditvergabe von Banken an Jugendliche und die damit einhergehende Verschuldung. Die zunehmende Verflechtung der internationalen Geld- und Kapitalmärkte und ihre Folgen für die Währungspolitik sind wichtige Aspekte der Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen. Didaktische Kategorien wie Betroffenheit (als Konsument, Sparer, Berufstätiger, Rentner), Aktualität und Zukunftsbedeutsamkeit (Stichwort: Euro) machen das Thema Geld zu einem gut begründeten Gegenstand des Wirtschaftsunterrichts. Im vorliegenden Baustein werden vor allem gesamtwirtschaftliche Aspekte behandelt, es geht um Fragen der Geldpolitik: Wie entsteht Geld und welche Formen nimmt es heute an, welche Wirkungen hat das Geld im Wirtschaftskreislauf, wie kann Geldwertstabilität gesichert werden, wie müssen Geldpolitik und andere Wirtschaftspolitiken zusammenwirken? Seit der Einführung des Euro ist Geldpolitik ein supranationaler Politikbereich, nicht zu trennen von der europäischen politischen und wirtschaftlichen Integration. Im Vordergrund dieses Bausteins stehen zunächst die ökonomischen Zusammenhänge; sie sind jedoch nicht zu trennen von ihrer politischen Dimension: Das Ziel der Geldwertstabilität, seine Vereinbarkeit mit anderen wirtschaftspolitischen Zielen (z. B. Vollbeschäftigung), die geeigneten wirtschaftspolitischen Strategien zur Durchsetzung dieser Ziele sind Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen wirtschaftspolitischen Akteuren © Wirtschaft in die Schule! 2002 4 zwischen den verschiedenen wirtschaftspolitischen Akteuren (Europäische Zentralbank, EU-Kommission, Regierungen der Eurostaaten, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden der Mitgliedsländer usw.) sind schwer zu durchschauen und es spielen selbstverständlich nicht nur ökonomische Argumente eine Rolle. Als Bürger und als Betroffene von wirtschaftspolitischen Entscheidungen sind wir aufgerufen zu Meinungsbildung und politischer Einflussnahme. Dazu bedarf es einer kompetenten Auseinandersetzung mit Fragen wie: • Geld – was ist das und wozu dient es? • Der Euro – das neue Geld fürs neue Jahrhundert • Die Europäische Zentralbank – Hüterin des Geldwerts im „Euroland“ • „Europäisierung“ der Wirtschaftspolitiken – Erfolgsbedingung für die Geldwertstabilität Ziel des Unterrichts muss es sein, eine ökonomische Wissensbasis für besseres Verständnis und vertiefte Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auf einem politisch kontroversen Themenfeld zu schaffen. Ökonomische Bildung verbessert die Entscheidungsfähigkeit der Heranwachsenden, sie ist – das wird an diesem Baustein besonders deutlich – stets auch ein Beitrag zur politischen Bildung (Kruber 1997, 55 ff.). 1.2 Fachwissenschaftliche Hinweise (1) Geld – Funktionen und Geschichte Was Geld ist, wissen wir alle. Und doch fällt es selbst Fachleuten schwer, Geld zu definieren. Das hat vor allem damit zu tun, dass Geld verschiedene Formen aufweist, dass es vielfältige, ständig sich verändernde und erweiternde Funktionen in der arbeitsteiligen Wirtschaft übernimmt. Spezialisierung durch Arbeitsteilung und die Koordination der Produktions- und Konsumpläne über Märkte sind die Grundlagen der Produktivitätssteigerung und die Ursachen des Wohlstands entwickelter Volkswirtschaften. Um die Schwierigkeiten des Naturaltauschs zu vermeiden, kamen Menschen schon früh darauf, auf Märkten nicht mehr Ware gegen Ware zu tauschen, sondern zunächst ihre Ware gegen Geld zu verkaufen und mit dem Geld Waren ihrer Wahl zu erwerben. Als „Geld“ wurden zunächst bestimmte besonders begehrte Güter verwendet: Muscheln, Salz, getrocknete Fische oder Teeziegel. Als besonders geeignet erwiesen sich Metalle wie Kupfer, Silber und Gold. Sie hatten den Vorteil, dass sie leicht transportabel und teilbar waren. Die ersten Münzen wurden vermutlich im 7. Jh. vor Christus in Lydien (Kleinasien) geprägt. Neben die vollwertigen Gold- oder Silbermünzen (Kurantgeld), die einen hohen Wert verkörperten, traten für die Bezahlung kleinerer Beträge unterwertige Münzen aus billigen Legierungen (Scheidemünzen). Papiergeld entstand in China bereits vor ca. 1000 Jahren. © Wirtschaft in die Schule! 2002 5 Die Anfänge unserer Banknoten liegen in Italien und im England des 17. Jh. Dort nahmen Goldschmiede Edelmetalle und Münzen in Verwahrung und stellten ihren Kunden darüber Quittungen aus (Goldsmith Notes). Diese Quittungen wurden von ihren Inhabern verwendet, um Rechnungen bei Lieferanten zu begleichen, die sich das Gold bzw. Silber dann von dem Goldschmied aushändigen lassen konnten. Häufig beließen sie aber das Gold in der sicheren Verwahrung und begnügten sich mit dem Quittungszettel, der ja durch die hinterlegten Edelmetalle „gedeckt“ war. Bald merkten die Goldschmied-Banker, dass ein erheblicher Teil der hinterlegten Edelmetalle nie ausgezahlt werden musste, und sie gaben an Leute, die Geld benötigten, Quittungsscheine (Banknoten) aus, ohne dass diese Gold eingezahlt hatten: Sie gewährten einen Kredit in „ungedeckten“ Banknoten, das moderne Geld – Kreditgeld – war erfunden. Banknoten waren also zunächst Schuldversprechen privater Banken, die sich verpflichteten, ihre Noten auf Verlangen in Gold und Silber einzulösen. Erst im 20. Jh. wurde die Ausgabe von Banknoten durch den Staat und staatliche Zentralbanken monopolisiert. Dagegen haben die Fürsten stets darauf bestanden, dass nur sie Metalle zu Münzen prägen durften und die Gewinne in den Staatsschatz flossen (Münzregal). Das Münzregal gilt bis heute: Scheidemünzen werden vom Staat geprägt und durch die Zentralbank in Umlauf gebracht, der Münzgewinn fließt in den Bundeshaushalt. Schon vor der Entstehung von Banknoten war in Oberitalien (Lombardei), Flandern und anderen wichtigen Handelsplätzen Buchgeld entstanden. Kaufleute nahmen bei Banken Kredite auf, die ihnen auf einem Konto gutgeschrieben wurden, und über die sie per Überweisung oder Scheck verfügen konnten. Es handelte sich um Geld, das nur in den Büchern von Banken (ital: conto = Rechnungsbuch) verzeichnet ist, und das durch Umbuchung (ital.: giro = Kreislauf, Umlauf) übertragen wird (Buchgeld, Giralgeld). Auch hier lag die Erkenntnis der Banken zugrunde, dass sie weit über ihren Bestand an Gold und Silber hinaus Kredite vergeben können, wenn diese nicht bar ausgezahlt werden müssen, sondern unbar darüber verfügt wird. Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch eine geradezu explosionsartige Ausdehnung des bar-geldlosen Zahlungsverkehrs. Der geschäftliche Zahlungsverkehr wird nahezu ausschließlich bargeldlos abgewickelt. Bargeld spielt auch im alltäglichen Kaufgeschehen eine abnehmende Rolle. Stichworte sind EC-Scheckkarte, Kreditkarte, aufladbare Chipkarte („elektronische Geldbörse“), POS-Kassen, Online-Banking: alles Instrumente, um in vernetzten Datenverarbeitungssystemen unbar über Geld zu verfügen. Es handelt sich um elektronische Instrumente; sie ersetzen immer mehr die klassischen papierenen (Scheck, Überweisungsformular), so dass man gelegentlich statt von Buchgeld auch von Geld in Form von Bits and Bytes oder Electronic Cash als der modernen Form des Giralgelds spricht. © Wirtschaft in die Schule! 2002 6 Geld kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Entscheidend dafür, dass ein Medium als Geld akzeptiert wird, ist, dass es bestimmte Funktionen erfüllt. Geld ist ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Es dient als Wertmaßstab, als Recheneinheit zur Erfassung unterschiedlicher Güter. Geld ermöglicht es, Kaufkraft zeitlich zu übertragen: Sparen verlagert Kaufkraft in die Zukunft, durch Aufnahme eine Kredits kann man sich im Vorgriff auf zu-künftiges Einkommen bereits heute Kaufkraft verschaffen (Wertübertragungsfunktion). Geld wird zur Ablösung von Verpflichtungen (Bezahlung von „Schulden“) benutzt. Das Geld, mit dem man rechtsverbindlich Verbindlichkeiten tilgen kann, wird als gesetzliches Zahlungsmittel oder die Währung eines Landes bezeichnet. Alle diese Funktionen kann Geld nur erfüllen, wenn es seinen Wert behält. Der Geldwert hat heute nichts mehr mit irgendeiner Deckung durch Edelmetall zu tun, sondern er ist begründet in der Kaufkraft des Geldes, die wiederum von der Relation zwischen umlaufender Geldmenge und verfügbarer Gütermenge abhängt. Allgemein steigende Preise (Inflation) verringern die Kaufkraft bzw. den Geldwert. Die Geschichte der Inflationen zeigt, dass als erstes die Wertübertragungsfunktion verloren geht: Ersparnisse (z. B. Lebensversicherungen) verlieren ihre Kaufkraft, Kredite werden in wertlosem Geld zurückgezahlt, Geldvermögen werden vernichtet, Investitionen werden fehlgeleitet und damit auch Beschäftigung und Wachstum gefährdet – ein Prozess mit schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen (vgl. die deutsche Inflation der 20er Jahre). Entwertetes Geld verliert schließlich auch seine Tauschmittelfunktion: Bei fortgeschrittener Inflation geben Verkäufer ihre Produkte und Dienstleistungen nur noch gegen stabile Währungen (vergleiche die Bedeutung von Dollar oder DM in Russland) oder allseits begehrte Waren ab („Zigarettenwährung“ nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Währungsreform). Es entstehen „schwarze Märkte“ und „Beziehungsgeschäfte“. Geld allein reicht nicht mehr, um Güter zu erwerben. Damit wird die Funktion des Geldes als gesetzliches Zahlungsmittel untergraben und eine Währungsreform unvermeidlich. Stabilität des Geldwerts ist eine notwendige (wenngleich nicht hinreichende) Voraussetzung für effizientes und sozial verträgliches Wirtschaften (Kath 1999, 187 ff.). (2) Der Euro – das gemeinsame europäische Geld Währung in Deutschland war bis zum 1. Januar 1999 die Deutsche Mark (DM), seither gilt die gemeinsame europäische Währung Euro (€). Die DM ist – wie das Geld der anderen Staaten der Europäischen Währungsunion (Gründungsmitglieder der Europäischen Währungsunion sind Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien und Griechenland. Die anderen EU-Staaten Dänemark, Großbritannien und Schweden nehmen zur Zeit an der Wäh- © Wirtschaft in die Schule! 2002 7 rungsunion nicht teil. Gelegentlich werden die 12 Euro-Länder zum Unterschied zu den 15 EU-Staaten als „Euroland“ bezeichnet). Seit dem 1. Januar 2002 wurden die alten nationalen Banknoten und Münzen durch Euro ersetzt; der Umtauschkurs beträgt 1 € = 1,95583 DM. Mit der Einführung des Euro ging die Verantwortung für die Währung auf das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) über. Das ESZB besteht aus der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt/Main und den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (darunter die Deutsche Bundesbank, ebenfalls mit Sitz in Frankfurt/Main). Vorrangiges Ziel des ESZB ist, Geldwertstabilität zu gewährleisten. Die EZB unterstützt die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union – allerdings nur soweit dies ohne Beeinträchtigung ihrer Hauptaufgabe, Geldwertsicherung, möglich ist. Neben der Sicherung des Geldwerts hat das ESZB die Aufgabe, das Funktionieren des Zahlungsverkehrs zu fördern und die Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu verwalten. Um ihren Stabilitätsauftrag erfolgreich wahrnehmen zu können, muss eine Zentralbank über den Einsatz ihrer geldpolitischen Instrumente selbst entscheiden können und darf nicht zu Maßnahmen gezwungen werden, die dem Ziel der Geldwertsicherung zuwider laufen. Von politischen Weisungen unabhängige Notenbanken sind – wie die Geschichte der Inflationen zeigt – besser in der Lage, den Geldwert zu sichern als weisungsabhängige Notenbanken, die politischen Handlungszwängen und wahltaktischen Überlegungen von Regierungen folgen müssen. In Deutschland hatte der Gesetzgeber nach den Erfahrungen mit zwei Inflationen der Deutschen Bundesbank im Bundesbankgesetz von 1957 weitgehende Autonomie zugestanden. Unbestritten war dies eine wichtige Voraussetzung für die – im internationalen Vergleich - vorbildliche Sicherung des Geldwerts der DM. Die Unabhängigkeit des ESZB geht sogar noch über die der Bundesbank hinaus, da sie nicht nur durch ein einfaches Bundesgesetz gesichert, sondern im Vertrag über die Europäische Union verankert ist und damit nur einstimmig von allen Mitgliedstaaten geändert werden kann. Die Autonomie gilt nicht nur für die EZB, sondern für alle Zentralbanken im ESZB. In Anlehnung an das bewährte Statut der Bundesbank wird das Weisungsverbot durch weitere Vorkehrungen ergänzt, die die Autonomie der Entscheidungsträger der Geldpolitik sichern sollen: Eine lange und einmalige Amtsdauer soll ihre personelle Unabhängigkeit sichern. So werden die Mitglieder des EZB-Direktoriums für eine Amtsdauer von 8 Jahren ernannt, wobei eine erneute Amtszeit nicht zulässig ist. Die Präsidenten der nationalen Zentralbanken haben eine Amtszeit von 5 Jahren. Sie können für eine zweite Amtszeit wieder ernannt werden. Um den Regierungen den Zugriff auf den „Geldhahn“ zu verwehren, ist es der EZB und den nationalen Zentralbanken verboten, der EU oder den Mitgliedstaaten Kredite zu gewähren oder unmittelbar Schuldtitel von öffentlichen Emittenten zu erwerben. Lediglich © Wirtschaft in die Schule! 2002 8 im Bereich der internationalen Währungspolitik ist die Unabhängigkeit des ESZB eingeschränkt. Der EU-Ministerrat kann nämlich mit Ländern außerhalb der Währungsunion (beispielsweise mit Japan oder mit den USA) oder mit internationalen Organisationen (z. B. dem IMF) Vereinbarungen über feste Wechselkurse gegenüber bestimmten Währungen vereinbaren. Sind feste Wechselkurse zu einer anderen Währung vereinbart, muss das ESZB gegebenenfalls am Devisenmarkt intervenieren, um den Wechselkurs zu verteidigen: Gerät z. B. die ausländische Währung unter Abwertungsdruck, muss die EZB diese Währung ankaufen, um ihren Kurs zu stützen. Das aber bedeutet, dass sie Euro in den Markt geben muss – möglicherweise entgegen ihren Zielen bezüglich der umlaufenden Euro-Geldmenge. Die Gefahr ist allerdings nicht sehr groß: Für internationale Abkommen über Wechselkurse ist ein einstimmiger Beschluss des EU-Ministerrats erforderlich. Auch muss dazu eine vorherige Empfehlung der EU-Kommission oder der EZB vorliegen, und diese muss in jedem Fall dazu gehört werden. Feste Wechselkurse zwischen Euro, Dollar und Yen sind ökonomisch nicht sinnvoll, und auch politisch werden sie derzeit nicht angestrebt. Das ESZB besteht aus zwei Stufen: der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken. Oberstes Entscheidungsorgan ist der ESZB-Rat. Er besteht aus dem Präsidenten der EZB und den weiteren 5 Mitgliedern des Direktoriums sowie aus den 12 Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Die Regelung soll deutlich machen, dass alle ESZB-Ratsmitglieder in gleicher Weise der gemeinsamen Währung verpflichtet sind. Das EZB-Direktorium führt die laufenden Geschäfte der Europäischen Zentralbank. Zur Durchführung ihrer Geldpolitik bedient sich die EZB der nationalen Zentralbanken. Diesen verbleiben wichtige Aufgaben: Über ihre Präsidenten sind sie an der Beschlussfassung des ESZB-Rats beteiligt. Sie geben in Ausführung dieser Beschlüsse die Euro-Banknoten aus. Ferner versorgen sie die Banken mit Zentralbankgeld, wickeln den bargeldlosen Zahlungsverkehr ab und sie üben Aufsichtsfunktionen gegenüber den Geschäftsbanken in ihren jeweiligen Ländern aus (Baßeler/Heinrich/Koch 1999, 467 ff.). (3) Geldmengenkonzepte und die Entstehung von Bargeld und Giralgeld Einzig Banknoten sind unbeschränkt gesetzliches Zahlungsmittel. Münzen braucht man nur bis zu einem bestimmten Betrag in Zahlung zu nehmen, für Giralgeld (Schecks und Überweisungen) besteht kein Annahmezwang, wenngleich in der Praxis der weitaus größte Teil aller Zahlungen, vor allem im Geschäftsverkehr, unbar abgewickelt wird. Die Akzeptanz beruht darauf, dass der Inhaber eines Girokontos sein Guthaben jederzeit („auf Sicht“) in Bargeld umwandeln kann. © Wirtschaft in die Schule! 2002 9 Den Bestand an Geld außerhalb des Bankensystems nennen wir Geldmenge. Kassenbestände der Banken rechnen nicht zur Geldmenge, da mit ihnen keine Güter gekauft werden. Sie dienen vielmehr dazu, Giralgeld in Bargeld umzutauschen. Je nach dem Grade, in dem verschiedene Medien Geldfunktionen ausfüllen, kann man verschiedene Geldmengenbegriffe unterscheiden. Als Geldmenge M 1 bezeichnet man den Bargeldumlauf (im September 2001 ca. 308,6 Mrd. Euro) und die Sichteinlagen von Nichtbanken (Privatpersonen, Unternehmen und staatlichen Stellen) bei Banken (1.817,4 Mrd. Euro), zusammen also 2.126,1 Mrd. Euro (Europäische Zentralbank, Monatsberichte, November 201, S. 16*). Sichteinlagen auf Girokonten sind aber nicht die einzigen Einlagen, die Geldfunktionen wahrnehmen können. In gewissem Umfang ist das auch bei Spar- und Termineinlagen der Fall. Zwar unterliegen sie vereinbarten Kündigungsfristen (sind also nicht „auf Sicht“ liquide) und man kann auch nicht per Scheck oder Überweisung über sie verfügen, aber sie können sehr leicht ohne allzu große Kosten in Bargeld umgewandelt werden. So können z. B. von einem Sparkonto mit gesetzlicher Kündigungsfrist pro Monat ohne Zinsverlust 1500 Euro abgehoben werden. Es ist auch möglich, höhere Beträge abzuheben – man muss dann einen relativ geringen „Strafzins“ in Kauf nehmen. Termingelder und Spareinlagen stehen dem Giralgeld sehr nahe. Addiert man zur Geldmenge M 1 die Termineinlagen, so erhält man die Geldmenge M 2 (4.499,9 Mrd. Euro), rechnet man noch die Spareinlagen hinzu, erhält man die Geldmenge M 3 (5.379,2 Mrd. Euro). Mit dem Übergang zur Währungsunion hat sich die Geldmengendefinition erweitert: Zum einen rechnen zum Geld deutscher Nichtbanken nicht nur ihre liquiden Einlagen im deutschen Bankensystem, sondern auch die bei Geldinstituten in anderen Euro-Ländern. Ferner zählen aus der Sicht der EZB zu den Geldinstituten nicht nur Banken, sondern auch andere Finanzinstitute (z. B. Geldmarktfonds), die in anderen Euro-Ländern eine größere Rolle als Akteure am Geldmarkt spielen. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Geldformen machen die Abgrenzung der Geldmenge schwierig. In der geldpolitischen Praxis werden die drei Geldmengenkonzepte nebeneinander benutzt. In den letzten Jahren hatte die Deutsche Bundesbank ihre geldpolitische Strategie an der Entwicklung von M 3 ausgerichtet, und auch im ESZB wird die Beobachtung dieser Geldmenge eine hohe Bedeutung für die Festlegung der geldpolitischen Strategie haben. Nachdem bei allen modernen Währungen die Banknotenausgabe nicht mehr an eine Deckung durch Edelmetalle gebunden ist, hat der Staat die Erlaubnis Banknoten zu drucken monopolisiert, um die Geldmenge kontrollieren zu können. Seit dem 1. 1. 2002 wurden die DM-Banknoten durch Euro-Noten ersetzt, die – im Rahmen der ESZB-Vorgaben – von der Deutschen Bundesbank ausgegeben werden. © Wirtschaft in die Schule! 2002 10 Ökonomisch betrachtet sind Banknoten abstrakte Verbindlichkeiten einer Zentralbank: Die Zentralbank kauft Wertpapiere oder Devisen von Banken oder gewährt ihnen Kredite, und sie bezahlt mit Banknoten. Auf die gleiche Weise schöpft eine Zentralbank Buchgeld: Sie kauft von Banken Wertpapiere oder Devisen oder gewährt ihnen Kredite und bezahlt mit Gutschriften auf Zentralbankkonten, über die die Banken unbar verfügen können. Zahlen Banken Kredite zurück oder verkauft die Zentralbank Wertpapiere oder Devisen, wird Zentralbankgeld vernichtet. Scheidemünzen werden auf Rechnung des Bundes geprägt und von der Bundesbank in Umlauf gebracht. Bargeldumlauf (Banknoten + Münzen) und die Guthaben von Banken bei der Zentralbank werden zusammen als Zentralbankgeldmenge bezeichnet. Sie ist die Basis für die Giralgeldschöpfung des Bankensystems. Eine Zentralbank hat das Privileg, das Geldfälscher sich wünschen: sie zahlt mit Geld, das sie selbst schöpft. Die Begrenzung der Geldschöpfung wird heute nicht mehr durch Bindung an Goldvorräte der Zentralbank angestrebt. In allen großen Inflationen wurden die Deckungsvorschriften umgangen, und sie erwiesen sich als nicht hinreichend, um den Zugriff von Politikern auf die Notenpresse zu verhindern. Die Sicherung des Geldwerts soll heute durch die Verpflichtung der Notenbankleitung auf Preisniveaustabilität und durch ihre institutionelle und personelle Unabhängigkeit bei der Verfolgung dieses Ziels erreicht werden. Diese Aufgabe wird durch die Fähigkeit des Bankensystems, Giralgeld zu schöpfen, kompliziert. Giralgeld entsteht erstens, wenn ein Haushalt oder ein Unternehmen Bargeld auf sein Girokonto einzahlt (etwa, um damit später eine Überweisung zu tätigen). Da die Bank sich bei diesem Vorgang passiv verhält, spricht man von passiver Giralgeldschöpfung. Die gesamten Geldbestände der Wirtschaft außerhalb des Bankensystems (Bargeld + Giralgeld) haben sich durch diese Umbuchung nicht verändert. Anders ist das bei der aktiven Giralgeldschöpfung durch das Bankensystem. Banken gewähren Kredite an Nichtbanken (Haushalte, Unternehmen, Staat) und erhöhen damit die Geldmenge. Banken leben davon, dass sie Geld gegen Zinsen ausleihen. Eine Bank A, die freie Liquidität in Gestalt eines Zentralbankguthabens über 100.000 Euro hat, wird sich bemühen, einen Kredit zu vergeben. Angenommen, Unternehmen U benötigt 100.000 Euro, um eine Rechnung bei seinem Lieferanten L zu bezahlen. U nimmt einen Kredit bei Bank A auf, diese schreibt den Betrag auf dem Girokonto gut, das U bei ihr unterhält: Giralgeld ist entstanden! Überweist nun U die 100.000 Euro auf das Konto von L bei der Bank B, so erhält die BBank zusätzliches Zentralbankgeld und kann ihrerseits Kredite vergeben. Durch Gutschrift des Kreditbetrags auf dem Girokonto des jeweiligen Kreditnehmers entsteht Giral- © Wirtschaft in die Schule! 2002 11 geld, über das er per Überweisung auf ein Konto bei der Bank C verfügt... Der Prozess könnte sich endlos fortsetzen. Aus mehreren Gründen ist dies jedoch nicht der Fall (vgl. die volkswirtschaftliche Lehrbuchliteratur, z. B. Baßeler/Heinrich/Koch 1999, 441 ff.).: • Eine einzelne Bank kann stets nur Giralgeld in Höhe ihres Bestands an „überschüssigem“ Zentralbankgeld schaffen, denn sobald der Kreditnehmer über sein Girokonto verfügt, muss die Bank Zentralbankgeld überweisen oder auszahlen können. • Das Bankensystem insgesamt kann ein Vielfaches des anfänglichen freien Zentralbankgeldbetrags als Giralgeld schöpfen (multiple Giralgeldschöpfung). Vorausgesetzt ist, dass die Banken Kreditnehmer finden und diese unbar über ihre Konten verfügen. • Auch das Giralgeldschöpfungspotential des Bankensystems ist nicht unbegrenzt. Heben Kunden Teile ihrer Guthaben ab, verliert die Bank Zentralbankgeld und entsprechend verringert sich ihre Möglichkeit, neue Kredite zu vergeben. Verlangt ferner die Zentralbank, dass Banken in Relation zu ihren Einlagen bestimmte Mindestreserven bei der Zentralbank unterhalten, so steht auch dieser Betrag nicht für neue Kreditvergabe zur Verfügung. Verfügbare freie Zentralbankguthaben, Barabhebungsquote und Mindestreserve-Verpflichtung begrenzen das Giralgeldschöpfungspotential des Bankensystems. • Wie viel Zentralbankgeld sich Banken beschaffen können und welchen Zinssatz sie dafür an die Zentralbank zahlen müssen, bestimmt die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik. Die Barabhebungsquote ist abhängig von den Zahlungsgewohnheiten in der Wirtschaft und wenig beeinflussbar. Den Mindestreservesatz legt die Europäische Zentralbank entsprechend ihren geldpolitischen Zielen autonom fest. Fazit: Das Bankensystem kann auf der Basis einer gegebenen Zentralbankgeldmenge ein Vielfaches an Giralgeld schöpfen. Allerdings ist das Giralgeldschöpfungspotential begrenzt durch die Fähigkeit der Banken, sich Zentralbankgeld zu beschaffen. Banken benötigen stets in gewissem Umfang Zentralbankgeld für Barabhebungen und zur Erfüllung ihrer Mindestreservepflichten. Damit sind sie auf eine Liquidität angewiesen, die sie nicht selbst schaffen können. Zentralbankgeld können sie erhalten, wenn sie Sparer durch attraktive Zinsen dazu bringen, Bargeld auf Konten einzuzahlen (dadurch ändert sich nicht die Geldmenge insgesamt), oder sie müssen es sich bei der Zentralbank beschaffen. Die Konditionen hierfür bestimmt die Europäische Zentralbank im Rahmen ihrer Geldpolitik. Über den Einsatz ihrer geldpolitischen Instrumente muss die EZB versuchen, die Geldmenge so zu steuern, dass das Ziel der Geldwertstabilität erreicht wird. © Wirtschaft in die Schule! 2002 12 (4) Die Geldpolitik des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) Das Monopol der Europäischen Zentralbank auf Zentralbankgeld, über das sie auch die Giralgeldschöpfung des Bankensystems steuern kann, ist der Ansatzpunkt, um die Geldmenge zu begrenzen (restriktive Geldpolitik mit dem Ziel, inflationäre Preissteigerungen zu vermeiden) bzw. zu erweitern (expansive Geldpolitik, um über reichlichere und billigere Geldversorgung die Wirtschaftstätigkeit anzuregen). Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen dem ESZB drei geldpolitische Instrumente zur Verfügung: (1) Offenmarktpolitik (2) Mindestreservepolitik (3) ständige Fazilitäten (1) Im Mittelpunkt steht die Offenmarktpolitik. So bezeichnet man den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren „am offenen Markt“. Kauft die Zentralbank Wertpapiere, so zahlt sie mit Euro-Banknoten oder Gutschriften auf Zentralbankkonten, d. h. sie schöpft Zentralbankgeld. Verkauft sie Wertpapiere, so fließt Zentralbankgeld zurück, Geld wird vernichtet. Der Handel kann mit kurz- oder längerfristigen Wertpapieren betrieben werden und sowohl mit Banken als auch mit Nichtbanken. Dabei kann die Zentralbank Wertpapiere „endgültig“ kaufen oder verkaufen (man spricht von definitiven Geschäften). Sie kann sie aber auch von vornherein nur für eine bestimmte Frist ankaufen bzw. verkaufen (befristete Transaktionen). In diesem Fall muss sich z. B. die verkaufende Bank verpflichten, die Papiere nach einer bestimmten Zeit (14 Tagen, drei Monaten) wieder zurück zu kaufen. Man nennt solche befristeten Transaktionen auch Pensionsgeschäfte. Gegenüber definitiven Geschäften haben Pensionsgeschäfte den Vorteil, dass die Banken das Zentralbankgeld nur für begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Das erhöht die Anpassungsfähigkeit der Geldmengensteuerung. Ähnlich wie in der Vergangenheit bei der Deutschen Bundesbank bilden Pensionsgeschäfte mit einer Frist von 14 Tagen das Hauptrefinanzierungsinstrument des ESZB. Die Feinsteuerung erfolgt ebenfalls über befristete Transaktionen, zum Beispiel über Devisenkäufe bzw. –verkäufe auf Termin (man spricht auch von Devisenswap-Geschäften). (2) Das zweite Instrument des ESZB ist die Mindestreservepolitik. Mindestreservepflichtig sind täglich fällige Einlagen (Sichteinlagen), Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu zwei Jahren (Spar-, Termineinlagen), Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren und Geldmarktpapiere. Das ESZB schreibt den Banken vor, in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes (1,5 – 2,5 %) dieser Einlagen Guthaben auf Zentralbankkonten zu unterhalten (Mindestreserve). Die Mindestreserve dient in erster Linie dazu, die Giralgeldschöpfung des Bankensystems an die Zentralbankgeldmenge zu binden, indem sie eine strukturelle Liquiditätslücke schafft (bzw. bei Anhe- © Wirtschaft in die Schule! 2002 13 bung/Senkung des Mindestreservesatzes vergrößert/verkleinert). Anders als bei der bisherigen Regelung der Deutschen Bundesbank werden die Mindestreserven vom ESZB verzinst (und zwar zum Zinssatz des Hauptrefinanzierungsinstruments), um im zunehmenden internationalen Wettbewerb Nachteile gegenüber Banken und Finanzinstituten außerhalb des Euro-Landes zu vermeiden, die keine Mindestreserven unterhalten müssen. (3) Das dritte Instrument des ESZB sind die ständigen Fazilitäten: der Spitzenrefinanzierungssatz und die Einlagefazilität. Sie sind an die Stelle der Lombard- bzw. Diskontpolitik der Deutschen Bundesbank getreten, die von der ESZB nicht übernommen wurden. Die Spitzenrefinanzierungsfazilität dient dazu, kurzfristige Liquiditätsengpässe von Banken zu überbrücken. Das ESZB stellt zu einem bestimmten Zinssatz „über Nacht“ Liquidität zur Verfügung. Am folgenden Tag muss der Kredit zurückgezahlt werden. Die Einlagefazilität ermöglicht es den Banken, überschüssige Liquidität kurzfristig („über Nacht“) im ESZB zu einem Zinssatz anzulegen, den die ESZB festlegt. Dieser Zins ist natürlich niedriger als der Satz für die Spitzenrefinanzierungsfaziliät bzw. für das Hauptrefinanzierungsinstrument. Mit diesen drei Zinssätzen begrenzt das ESZB die Zinsspannen am Geldmarkt und beeinflusst die Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte: Zum Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsinstrument können Banken sich durch Wertpapiergeschäfte am offenen Markt Geld beschaffen und ihre „Grundausstattung“ mit Zentralbankgeld finanzieren. Benötigen sie kurzfristig Liquidität, können sie sich Geld zum Spitzenrefinanzierungssatz bei der Zentralbank leihen. Haben sie kurzfristig überschüssige Liquidität, können sie sie zum Zins der Einlagefazilität bei der Zentralbank anlegen. Spitzenrefinanzierungs- und Einlagefazilität begrenzen die Zinsen am Geldmarkt nach oben und nach unten. Keine Bank wird „Tagesgeld“ von einer anderen zu einem teureren Zins leihen als dem, zu dem sie es von der Zentralbank erhalten kann, und keine Bank wird bei einer anderen Tagesgeld zu einem niedrigeren Zins anlegen als dem, den sie von der Zentralbank erhalten kann. Die Zinssätze auf Geld- und Kapitalmärkten sind wie in einem System kommunizierender Röhren miteinander verbunden. Durch Anhebung bzw. Senkung ihrer Zinsen kann das ESZB dämpfend bzw. anregend auf die Wirtschaft einwirken: Senkt das ESZB beispielsweise seine Zinsen, so verbilligen sich die Refinanzierungskosten für die Banken. Sie werden ihrerseits die Zinsen für Kredite senken. Der Prozess der Zinsanpassung setzt sich über die verschiedenen Kredit- und Anlageformen fort und verbilligt die Zinskosten für Investitionen, Hypotheken und Konsumentenkredite. Der Transmissionsprozess kann zu einer steigenden Nachfrage und einer Belebung der Wirtschaftstätigkeit führen – © Wirtschaft in die Schule! 2002 14 das Ziel einer expansiven Geldpolitik wäre erreicht. Umgekehrt zielt eine Anhebung der Zinsen durch das ESZB (restriktive Geldpolitik) darauf, dass der Transmissionsprozess zu einem allgemeinen Zinsanstieg und zu einer Drosselung von Investitions- und Konsumnachfrage führt, um eine konjunkturelle Überhitzung zu vermeiden. Der Transmissionsprozess braucht Zeit, um seine Wirkungen auf Investitions- und Konsum-verhalten zu entfalten. Die damit verbundenen Wirkungsverzögerungen der Geldpolitik sind schwer zu kalkulieren und – darin besteht heute Einigkeit unter den meisten Ökonomen – machen die Geldpolitik zu einem wirtschaftspolitischen Instrument, das sich nicht zur „Feinsteuerung“ der Konjunktur eignet. Geldpolitik muss längerfristig angelegt sein mit dem Ziel, eine stabilitätsgemäße Entwicklung von Geldmenge und Gütermenge zu gewährleisten („potentialorientierte Geldpolitik“). (5) Voraussetzungen und Grenzen einer stabilitätsorientierten Geldpolitik Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik ist eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Voraussetzung für inflationsfreies Wirtschaftswachstum. Die Finanzpolitik des Staates (bzw. in der Währungsunion: der 12 Mitgliedsstaaten) und die Tarifpolitik von Gewerkschaften und Arbeitgebern müssen in die gleiche Richtung wirken und dürfen nicht mit der Stabilitätspolitik kollidieren und die enge Verflechtung mit der Weltwirtschaft macht es erforderlich, die „außenwirtschaftliche Flanke“ zu beachten. Die Geldpolitik muss vor allem von einer stabilitätsorientierten Finanzpolitik des Staates unterstützt werden. Der Staat tätigt einen großen Teil aller Ausgaben in der Gesamtwirtschaft. Auf vielen Märkten ist der Staat bedeutendster Nachfrager. Die Staatsausgaben (z. B. für Straßenbau, Hochschulen, Verteidigung) beeinflussen direkt die Höhe und die Zusammensetzung des Sozialprodukts. Über seine Steuerpolitik und Transferausgaben nimmt der Staat Zugriff auf die Gewinne der Unternehmen und die Einkommen der Haushalte und beeinflusst damit indirekt ihre Investitions- und Konsummöglichkeiten. Die Geldpolitik hat demgegenüber nur mäßigen Einfluss auf das Ausgabeverhalten des Staates. Regierungen erscheint oft die Finanzierung von Staatsausgaben durch Kredite politisch bequemer als die Kürzung von Ausgaben oder ihre Finanzierung über höhere Steuern, auch wenn dies zu einem wachsenden Schuldenberg führt. Weigert sich die Zentralbank mit Blick auf den Geldwert, den zusätzlichen Kreditbedarf über eine wachsende Geldmenge zu finanzieren, kann es zur Verdrängung privater Investoren durch den Staat kommen (crowding out-Effekt), wenn Politiker ungeachtet steigender Zinsen ihre Ausgabenprogramme durch Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt finanzieren: Die steigenden Zinsen bremsen die Investitionstätigkeit privater Unternehmen bzw. lassen sie ins Ausland ausweichen. © Wirtschaft in die Schule! 2002 15 Finanziert die Notenbank eine exzessive Staatsverschuldung durch direkte Kreditvergabe an den Staat (in der Europäischen Währungsunion ist dies durch Gesetz ausgeschlossen) oder indem sie Banken, die Schuldverschreibungen des Staates gekauft haben, die Refinanzierung mit Zentralbankgeld ermöglicht, gefährdet sie den Geldwert. Als Ergänzung der Währungsunion hat man in der EU den Stabilitäts- und Wachstumspakt geschlossen, ein Abkommen, das die Regierungen von „Euroland“ auf eine solide Haushaltsführung verpflichtet und Sanktionen für den Fall vorsieht, dass das Haushaltskriterium des Maastricht-Vertrags (Neuverschuldung in Höhe von maximal 3 % des Bruttoinlandsprodukts) überschritten wird. Die Vorgaben und Sanktionen sind allerdings eher weich formuliert, und es kommt darauf an, dass die Haushaltsdisziplin von den Mitgliedstaaten auch tatsächlich eingehalten wird. Preissteigerungen sind nicht immer nur Ergebnis von Übernachfrage, die sich durch restriktive Geldpolitik bekämpfen lässt, sondern sie können auch das Ergebnis der Marktmacht von Anbietern von Gütern und Arbeit sein. Wichtigstes Beispiel ist die sogenannte Kostendruckinflation durch drastischen Anstieg wichtiger Rohstoffpreise (vgl. die Ölkrisen der 70er Jahre) oder der Löhne. Lohn ist für die meisten Unternehmen der wichtigste Kostenfaktor. Lohnsteigerungen über den Anstieg der Produktivität hinaus erhöhen die Lohnstückkosten. Unternehmen geben die Kostensteigerung über die Preise an die Kunden weiter, wo immer es die Nachfragesituation erlaubt. Verhindert eine restriktive Geldpolitik die Überwälzung des Kostendrucks in steigende Preise, werden die Unternehmen ihre Rationalisierungsanstrengungen verstärken, was zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Gefährdung der (Voll-)Beschäftigung führen kann. Gelingt es den Unternehmen nicht, über Preissteigerungen oder Rationalisierung die Kostensteigerungen auszugleichen, müssen sie Gewinneinbußen hinnehmen. Sie werden ihre Investitionen einschränken oder an günstigere Standorte im Ausland verlagern. Schwer vorhersehbar ist, ob wachsender Wettbewerb und zunehmende Transparenz im „Euroland“ zu einer stärker produktivitätsorientierten Lohnpolitik führen werden, oder ob die Gewerkschaften forcierte Anstrengungen zur Angleichung der Löhne nach oben an das Lohnniveau der produktivsten Länder durchsetzen wollen. Bei einer „harten“ Geldpolitik und angesichts der noch geringen räumlichen Mobilität der Arbeitnehmer in Europa würde eine Politik der Lohnangleichung nach oben zu verstärkter Arbeitslosigkeit in den Ländern mit niedrigerer Produktivität führen. Daraus könnte einerseits ein erheblicher politischer Druck auf das ESZB entstehen, eine weichere „beschäftigungsorientierte“ Geldpolitik zu betreiben. Zum anderen wären Forderungen nach zusätzlichen finanziellen Transfers an die Länder und Regionen mit Beschäftigungsproblemen im Rahmen einer europäischen Sozialunion oder eines EU-Finanzausgleichs zu erwarten. In allen Fällen würde ein solcher Konflikt zwischen Geld- und Lohnpolitik zu erheblichen ökonomischen © Wirtschaft in die Schule! 2002 16 und politischen Problemen führen und die erwarteten Vorteile der Währungsunion gefährden. Erforderlich ist deshalb eine differenzierte produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Sie wäre der Beitrag der Arbeitsmarktparteien zur Geldwertstabilität, und eine solche Lohnpolitik würde zugleich zur Sicherung von Arbeitsplätzen im globalen Standortwettbewerb beitragen. Gefahren für den Geldwert gehen auch von Inflationsunterschieden zwischen Volkswirtschaften aus, die über den immer intensiveren Handels- und Kapitalverkehr übertragen werden. Ein Land A, das sich um mehr Stabilität bemüht als seine stärker inflationierenden Nachbarn, läuft Gefahr, Inflation zu „importieren“: Seine Exporte steigen, da es aus Sicht der Ausländer immer attraktiver wird, im preisstabileren Land einzukaufen. Die Auslandsnachfrage kann die inländische Konjunktur unter Umständen so anheizen, dass die Preise auf breiter Front steigen. Verfolgt nun die Zentralbank A eine restriktive Geldpolitik, die die Geldmenge verknappt und Kredite verteuert, trifft das die heimische Wirtschaft und wirkt dämpfend auf Investitionen und Konsumnachfrage. Die Exportnachfrage des Auslands ist zunächst nicht betroffen; die steigenden Zinsen können sogar zusätzliches Kapital aus dem Ausland anlocken. Nun sind zwei Fälle zu unterscheiden: (1) Bei flexiblen Wechselkursen führen steigende Exportnachfrage und zunehmender Kapitalimport zu einer Aufwertung der heimischen Währung, die den inflationären Impulsen aus dem Ausland durch Verteuerung der Exporte und Verbilligung von Importen entgegenwirkt. Die Wechselkursanpassung wirkt als Puffer, der dem Inland eine strengere Verfolgung des Stabilitätsziels ermöglicht. (2) In einem System fester Wechselkurse muss die Zentralbank des stabilitätsbewussten Landes A zur Stützung der Auslandswährungen intervenieren, Devisen ankaufen und so die Geldmenge ausweiten. Sie gerät in einen Konflikt mit ihren geldpolitischen Zielen. In der Vergangenheit hat das Bestreben, zwischen Staaten mit unterschiedlichen Inflationsraten stabile Wechselkurse einzuhalten, immer wieder zu großen Problemen geführt – zunächst im Weltwährungssystem von Bretton Woods, später in Europa im Europäischen Währungssystem, dem Vorläufer der Währungsunion (vgl. Berg 1999, 576 ff.). Feste Wechselkurse „halten“ nur, wenn sich die Volkswirtschaften der beteiligten Länder hinreichend parallel entwickeln. Die unwiderrufliche Fixierung der Wechselkurse bzw. die Einführung einer gemeinsamen Währung war daher ein sehr schwerwiegender Entschluss auf dem Weg zu einer Europäischen Union, der nicht nur im Bereich der Geldpolitik Verzicht auf wirtschaftspolitische Souveränität mit sich bringt. Erst die zunehmende Konvergenz der wirtschaftlichen Entwicklung der EU-Staaten, die durch die wachsende Verflechtung im gemeinsamen Binnenmarkt herbeigeführt und in den 90er Jahren durch erhebli- © Wirtschaft in die Schule! 2002 17 che und teilweise schmerzhafte Anstrengungen der EU-Staaten zur Erreichung der Konvergenzkriterien befördert wurde, schuf die Grundvoraussetzung für die Währungsunion und ihren Start mit einem stabilen Euro. Für die weitere Stabilität des Euro ist es daher wichtig, dass sich in der EU ein sozialer Konsens für eine „Stabilitätskultur“ herausbildet. Das ESZB schafft gute Voraussetzungen für die Aufgabe der Geldwertsicherung, aber der Euro kann nur dann zur stabilen Währung Europas im 21. Jahrhundert werden, wenn auch die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Tarifparteien ihrer stabilitätspolitischen Verantwortung gerecht werden. Eurogeld und Binnenmarkt ohne Grenzen manifestieren das inzwischen erreichte Maß an wirtschaftlicher Integration in Europa, das eine zunehmende Koordinierung („Europäisierung“) der Wirtschaftspolitiken erzwingt und Fortschritte bei der gemeinsamen politischen Willensbildung dringend erforderlich macht. Beachten Regierungen und Tarifparteien auf nationaler Ebene nicht hinreichend ihre Einbindung in den Wirtschaftsraum Europa, kann dies zu Inflation oder Arbeitslosigkeit oder zu beidem führen, und ein substanzieller Streit über die Richtung der Geldpolitik könnte das Zusammenwachsen Europas ernsthaft gefährden. © Wirtschaft in die Schule! 2002 18 1.3 Lernziele Lernziele Inhalte Die Schüler sollen... 1. die Entwicklung des Geldes vom Münz- • über das Papier- und Giralgeld zum electronic cash kennen. • 2. erkennen, dass Inflation die Funktionen des Geldes zerstört und schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Folgeschäden mit sich bringt. 3. den Prozess der multiplen Giralgeldschöpfung im Bankensystem verstehen und erkennen, dass dieser Prozess an die Verfügbarkeit von Zentralbankgeld gebunden ist. 4. wissen, dass der Euro seit 1.1.1999 das gemeinsame Geld von (zur Zeit) 12 EUStaaten ist und die neuen Geldscheine und Münzen der Euro-Währung kennen lernen. 5. sich mit Ängsten und Vorurteilen im Zusammenhang mit der Einführung des Euro auseinander setzen. 6. sich mit Argumenten für und wider eine gemeinsame Währung in Europa auseinandersetzen und Vorteile und Gefahren des Euro nennen und begründen können. 7. Aufgaben und Aufbau des ESZB und seine Stellung im Verhältnis zur EU-Kommission und zu den Mitgliedstaaten kennen. 8. das geldpolitische Instrumentarium des ESZB und seine Wirkungsweise kennen. • • • • • Giralgeldschöpfung; multiple Giralgeldschöpfung im Bankensystem; Grenzen der multiplen Giralgeldschöpfung • Stufen der Einführung des Euro; EuroNoten und Münzen • Ängste und Einstellungen zum Euro, • Argumente zur Vorteilhaftigkeit bzw. zu den Gefahren der Europäischen Währungsunion • Ziele, Aufbau und rechtliche Regelungen zum ESZB lt. EU-Vertrag • Offenmarktpolitik, Mindestreservepolitik, ständige Fazilitäten; Liquiditätsund Zinswirkungen der Geldpolitik stabilitätsorientierte Koordinierung der Finanzpolitiken der Mitgliedstaaten; Anforderungen an die Lohnpolitiken der Tarifpartner im „Euroland“ • 9. die Notwendigkeit stabilitätsorientierter • Finanz- und Lohnpolitiken in der Währungsunion erkennen und begründen • können. 10. sich über aktuelle Entwicklungen des inneren und äußeren Geldwerts der europäischen Währung informieren und sie wirtschaftspolitisch beurteilen können. © Wirtschaft in die Schule! 2002 Geschichte und Entwicklungsstufen des Geldes neuere Entwicklungen im Zahlungsverkehr Geschichte der deutschen Inflation und der Währungsreform in den 20er Jahren; Gefahren einer schleichenden Inflation 19 1.4 Schlüsselstellen Geldpolitik ist ein schwieriges volkswirtschaftliches Thema, das hohe Anforderungen an die Fähigkeit der Schüler zu analytischem Denken stellt. Bei der unterrichtlichen Behandlung des Themas Geldpolitik kommt es darauf an, die Balance zwischen der notwendigen theoretischen Vertiefung und der Konzentration auf Orientierungswissen zu bewahren. Die unerlässliche Einarbeitung in volkswirtschaftliche Grundlagen kann – unabhängig von Berufs- und Studienzielen der Schülerinnen und Schüler – als Beitrag zur Einführung in wissenschaftliche Denk- und Arbeitsmethoden im Sinne der wissenschaftspropädeutischen Aufgabe des Gymnasiums gesehen werden. Allerdings geht es auch im Wirtschaftsunterricht der Oberstufe nicht um ein vorweg genommenes Volkswirtschaftsstudium, sondern es soll die Basis für wirtschaftspolitische Urteilsfähigkeit gelegt werden. Die Schüler sollen insbesondere • die Bedeutung des stoffwertlosen Kreditgeldes für die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, • die Bedeutung eines stabilen Geldwerts für den Einzelnen und für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gesellschaft insgesamt, und • die von der EZB und den Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten zu gewährleistenden Funktionsbedingungen für eine stabile europäische Währung erkennen. Schlüsselstellen des Unterrichts sind die Erkenntnis, dass die EZB von ihrer Stellung und ihren Instrumenten her gesehen grundsätzlich über gute Voraussetzungen verfügt, die Stabilität des Euro zu sichern, sie dies aber nur leisten kann, wenn die Mitgliedstaaten die Geldpolitik durch eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik unterstützen, und die Tarifparteien eine differenzierte produktivitätsorientierte Lohnpolitik betreiben. Als Ergebnis des Unterrichts sollten die Schülerinnen und Schüler fähig sein, aktuelle stabilitätspolitische Entwicklungen und Kontroversen in der EU zu verstehen, kompetent(er) zu beurteilen und ihre Meinung zur Wirtschaftspolitik in politische Willensbildungsprozesse (z. B. Wahlen) einzubringen. © Wirtschaft in die Schule! 2002 20 2. Unterrichtliche Realisierungsmöglichkeiten 2.1 Übersicht zur Unterrichtseinheit Einführend sollte die Frage Geld – was ist das und wozu dient es ( Komplex 1) erarbeitet werden. Ein Blick in die Geldgeschichte hilft, die Entstehung von Banknoten und Buchgeld kennen zu lernen. Giralgeld der Banken macht heute den überwiegenden Teil der Geldmenge aus. Der Prozess der multiplen Giralgeldschöpfung durch das Bankensystem und seine Begrenzung durch die Verfügbarkeit von Zentralbankgeld bildet die Grundlage für das Verständnis der Wirkungsweise der Geldpolitik (im 3. Komplex). Im weiteren Verlauf sollte an aktuellen Beispielen die zunehmende Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs deutlich gemacht werden. Die Inflation der 20er Jahre und ihre Folgen wie auch die heute noch vorkommende schleichende Inflation zeigen, wie die Funktionen des Geldes zerstört werden können und verdeutlichen die Notwendigkeit einer Geldpolitik, die auf Sicherung des Geldwerts zielt. Im Folgenden konzentriert sich die unterrichtliche Arbeit auf den Euro – das neue Geld fürs 21. Jahrhundert (Komplex 2). Ängste und Sorgen beim Übergang zur neuen Währung wie auch Meinungen und Erwartungen ermöglichen einen ersten Einblick in Probleme, mit denen die Wirtschafts- und Währungsunion gestern und heute zu kämpfen hatte und weiterhin hat. Die Heranführung an Pro- und Contra Argumente zum Euro verhilft den Heranwachsenden, sich eine eigene erste Meinung zu bilden, die im weiteren Verlauf durch vertiefte Kenntnisse ergänzt werden sollte. Im Mittelpunkt von Komplex 3: Die Europäische Zentralbank – Hüterin des Geldwertes im Euroland steht die EZB. Ihr institutioneller Aufbau und ihre Aufgaben sind Voraussetzung für eine stabile Währung. Durch bestimmte Instrumente und ihre unbeschränkte Unabhängigkeit ermöglicht sie die Geldwertstabilität im neuen „Euroland“. Komplex 4: Europäisierung der Wirtschaftspolitiken – Erfolgsbedingung für die Geldwertstabilität betont die Notwendigkeit solider Finanzpolitiken der Mitgliedstaaten und flexibler Lohnpolitiken der Tarifparteien für einen stabilen Geldwert des Euro. Misslingt die Koordination der verschiedenen Wirtschaftspolitiken, gefährdet das Geldwert und Beschäftigung, unter Umständen sogar den Bestand der Union. Abschließend sollte der Blick auf aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik und des Außenwertes des Euro gelenkt werden. © Wirtschaft in die Schule! 2002 21 2.2 Quellen zur Materialbeschaffung 2.2.1 Medientechnische Verknüpfung der Unterrichtseinheit 1. Institut der deutschen Wirtschaft: www.iwkoeln.de 2. Deutsche Bundesbank: www.bundesbank.ezb 3. Bundeswirtschaftsministerium www.bmwi.de 4. Bundesministerium der Finanzen: www.bundesfinanzministerium.de 5. Bundesverband deutscher Banken: www.bdb.de 6. Deutscher Industrie- und Handelstag: www.diht.de 7. Europäische Zentralbank: www.ecb.int 8. Europäische Kommission: www.eu-kommission.de 9. Europäische Union: www.europa.eu.int/euro 10. Europa-Statistik: www.europa.eu.int/eurostat.html 11. www.euregio.net/europa/geld 12. www.euro-und-cent.com 13. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: www.diw-berlin.de 2.2.2 Methodische Vorschläge Eine Schüleraktivität könnte eine Befragung in der Schule oder in der Gemeinde zum Euro und zu seinen Vor- und Nachteilen sein. Ein Rollenspiel oder eine Diskussion zwischen Eurobefürwortern und -skeptikern ist möglich. Am Ende der Unterrichtseinheit könnte ein Rollen- oder Konferenzspiel „Konflikt um die Geldpolitik im Euroland“ stehen (mit den Rollen Europäische Zentralbank, EU-Kommission, zwei oder drei Mitgliedstaaten mit unter-schiedlicher Wirtschaftslage und mit unterschiedlichen Interessen, evtl. Vertreter des EU-Parlaments und von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden). Eine sachlich vertretbare Simulation im Rollenspielmodell (Kaiser/Kaminski 1999, 156 ff.) erfordert eine sorgfältige inhaltliche Grundlegung und Vorbereitung der Rollen. Die vorliegenden Materialien – ergänzt um jeweils aktuelle Pressemeldungen und Zahlen – können hierzu genutzt werden. Das Rollenspiel bietet Gelegenheit, das Gelernte zu vertiefen und (im Modellrahmen) anzuwenden (vgl. auch Kruber 1984). Die Möglichkeiten zu aktuellen Informationen über den inneren und äußeren Wert des Euro, stabilitätspolitische Kontroversen in der Gemeinschaft und die Geldpolitik der EZB sollten ferner durch Verwendung des Wirtschaftsteils von Tageszeitungen und Nutzung des Internets für den Unterricht fruchtbar gemacht werden © Wirtschaft in die Schule! 2002 22 2.2.3 Literaturhinweise Baßeler, U./Heinrich/ J./Koch, W. (1999): Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, 15. Aufl., Köln: Bachem Wirtschaft, 441; 467 ff. Berg, H. (1999): Außenwirtschaftspolitik, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 7. Aufl., Bd. 2, München: Vahlen, 576 ff. Czada, P./Renner, G. (1997): Euro und Cent, Bonn: Konkordia, Bühl, 37; 89; 118 Clement, R./Terlau, W. (1998): Grundlagen der Angewandten Makroökonomie, München: Vahlen Deutsche Bundesbank (1998): Monatsberichte 10/98 Flassbeck, H. (1997): Deutsches Institut für Wirtschaftsordnung, zit. nach: Czada, P./Renner, G.: Euro und Cent, Bonn, 112 Friedman, M. (1993): Nach dem Rausch kommt der Kater, in: Rheinischer Merkur, 15.01.1993, 11f. Geld & Geldpolitik. Ein Heft für die Schule, hg. v. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Bildung, Bonn 1999, 41ff. Gries, L. (1999): Kritik der Märkte, in: Wirtschaftswoche 49, 02.12.99, 26 Günther, D. (1993): Die europäische Wirtschafts- und Währungsunion – Wird die DM geopfert?, in: Von der EG zur Europäischen Union. Arbeitshilfen für die politische Bildung, hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 138f. Günther, M. (1999): Das richtige Signal, in: Kieler Nachrichten, 05.11.99 Henke, R./Wanke, O. (1995): Der Abschied vom Bargeld, in: Focus 44/95, 208f. Horn, N. (1996): Das trojanische Pferd der Europäischen Währungsunion, in: Handelsblatt, 14.03.96 Kaiser, F./Kaminski, H. (1999): Methodik des Ökonomie-Unterrichts, 3. Aufl., Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 156 ff. Kath (1999): Geld und Kredit, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 7. Aufl., Bd. 1, München: Vahlen, 187 ff. Kruber, K. P. (1984): Die Bundesbank – Hüterin des Geldwertes?, in: arbeiten + lernen 36/84 Kruber, K. P. (1997): Stoffstrukturen und didaktische Kategorien zur Gegenstandsbestimmung ökonomischer Bildung, in: Konzeptionelle Ansätze ökonomischer Bildung, Bergisch Gladbach: Thomas Hobein, 55 ff. Lamfalussy, A. (1996): Rückbesinnung auf Grundsätzliches: Wozu braucht Europa eine Währungsunion? Auszug aus einem Vortrag am 17.06.96, zit. nach: SCHUL/BANK Wirtschaft, hg. v. Bundesverband deutscher Banken, 7.11/1 96 Läufer, T. (1999): Vertrag von Amsterdam, hg. v. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 106ff. North, M. (1994): Das Geld und seine Geschichte, München: Beck, 32f.; 179ff. Europa für Einsteiger, in: Thema im Unterricht 5/95, 20 Sparkassenzeitung (1999): Duisenberg mahnt für Europa wirkliche Strukturreformen an, 07. 09.99 Schul/Bank (1999): Euro. Das Buch zum Geld, hg. v. Bundesverband deutscher Banken, 48ff. Schul/Bank Wirtschaft (1996), hg. v. Bundesverband deutscher Banken, 7.12./12; 7.9/6 © Wirtschaft in die Schule! 2002 23 Thoma, F. (1992): Gefährliches Abenteuer mit dem Europa-Geld, in: Süddeutsche Zeitung, 09.02.92, 4, zit. nach: Wochenschau II 6/95, 255 Tietmeyer (1997), zit. nach: Czada, P./Renner, G.: Euro und Cent, Bonn, 112 Von Hagen, J. (1997), zit. nach: Czada, P./Renner, G.: Euro und Cent, Bonn, 112 Weimer, W. (1994): Geschichte des Geldes. Eine Chronik mit Bildern, Frankfurt/Main, 74; 204f. Zottmann, A. (1965): Geld & Kredit, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Bd. 4, Stuttgart, 90 © Wirtschaft in die Schule! 2002 24