Muster 04.juni - Deutscher Forstverein e.V.

Werbung

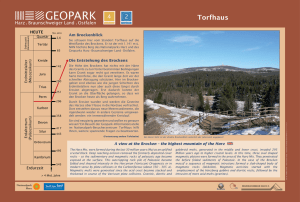

G 12 Brockenexkursion Ganztags-Exkursion Samstag, den 1. Juni 2013 Leitung Olaf Eggert Nationalpark Harz 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 1. Überblick Leitung: Olaf Eggert, Nationalpark Harz Tel: 01607148822 Programm: Zeitplan 8:00 Uhr 9:00 Uhr 11:45 Uhr 12:30 Uhr ca. 18:00 Uhr Samstag, 01. 06. 2013 Abfahrt ab Katzenteichparkplatz, Wernigerode Jugendherberge, Hotel Brockenscheideck Schierke Brockengarten Mittagessen und Besichtigung Brockenhaus (Eintritt, Essen und ein Getränk: 8,50€/Pers.) Ankunft in Wernigerode 1 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 2. Exkursionsbeschreibung Die Exkursion startet auf 600m NHN in Schierke, führt durch das Eckerloch zum Brocken und über die Heinrichshöhe wieder nach Schierke. Als Themen stehen die Waldgesellschaften am Brocken, der Tourismus im Schutzgebiet und die geschichtlichen Einflüsse auf das Gebiet im Vordergrund. Auf dem Brocken sind ein Besuch des Brockenmuseums und die Besichtigung des botanischen Gartens geplant. Allgemeines zum Exkursionsgebiet Lage / Naturraum Der Nationalpark Harz hat eine Gesamtfläche von ca. 24.596 ha, davon liegen 15.742 ha in Niedersachsen und 8.854 ha in Sachsen-Anhalt. In seinem niedersächsischen Teil liegt er in den Landkreisen Goslar (46 % der Parkfläche) und Osterode (18 %), im sachsen-anhaltischen Teil im Landkreis Harz (36 %). Gemeindefreies Gebiet sind etwa 13.300 ha (54 %, ausschließlich im niedersächsischen Teil) und ca. 11.300 ha (46 %) sind Gemeindegebiet. Der Nationalpark Harz nimmt etwa 10 % der Gesamtfläche des Mittelgebirges Harz ein und umschließt wichtige Lebensräume von der kollinen (230 m ü. NN im Norden und 270 m ü. NN im Süden) bis zur supramontanen („tiefsubalpinen“) Stufe (Brocken mit 1.141 m ü. NN). Der Nationalpark Harz ist zu ca. 97 % bewaldet. 2 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Klima Geologie Waldeigentumsverhältnisse Baumartenanteile Ggf. Kulturelle Besonderheiten Exkursion G12 Am Rande der norddeutschen Tiefebene deutlich den einströmenden atlantischen Luftmassen ausgesetzt. Das Brockengebiet weist extreme Wetterwerte aus. So liegt die Jahresmitteltemperatur auf dem Brocken bei 2,9 GradCelsius. Der Niederschlag liegt im Mittel bei 1814 L/m2 bei 267 Niederschlagstagen. An 178 Tagen liegt Schnee mit einer Höhe von 150- 200 cm. 200 Sturmtage mit 60 Orkantagen/Jahr runden das Bild ab. Damit ist der Brocken der windreichste Punkt Deutschlands. Variskisches Gebirge mit plattentektonischen Vorgängen und intensiver Faltung der Gesteine vor 400- 300 Mio. Jahren. Vor 280 Mio. Jahren aus dem Meer gehoben traten gefaltete Gesteine wie Grauwacke, Tonschiefer, Diabas, Quarzite und Kalke zu Tage. Durch weitere Gebirgsbildungen wurden magmatische Tiefengesteine wie Gabro und Granit gebildet. Vor 250 Mio. Jahren fast vollständige Einebnung und Senkung unter den Meeresspiegel mit nachfolgender Ablagerung von Sortimenten. Vor 80 Mio. Jahren erneute Anhebung und durch Erosion abgetragene Sedimente führten zur Freilegung der heute sichtbaren Gesteine. Als Böden finden sich Podsole, Gleye und Braunerden mit einer deutlichen Versauerung. Viele Orte sind stark Staunässe- oder Hangwasser beeinflusst. Der Nationalpark ist zu 98% in Landeseigentum, und zu 2% Körperschafts- und Privateigentum gegliedert Montane bis supramontane Vegetationsstufe mit Fichtenwäldern unterschiedlicher Naturnähe, Fichtenforste und subalpinen Matten Wassernutzung, Forstwirtschaft, Jagd, Waldweide, Grünlandgewinnung, Torfgewinnung und Tourismus haben den Naturraum nachhaltig verändert und ihre Spuren hinterlassen. Reste der Nutzbarmachung sind auf der gesamten Fläche zu finden. 3 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 3. Vorstellung der Exkursionspunkte Ziel, Aufgaben und Gliederung des Nationalpark Harz Ziel: Die Einrichtung des Nationalparks hat zum Ziel, die natürlichen Wälder des Harzes von der kollinen Stufe bis zu den subalpinen Hochlagen den jeweiligen geografischen, geologischen und klimatischen Bedingungen entsprechend zu fördern und wo immer möglich der Naturdynamik im Rahmen der gesamtökologischen Zusammenhänge zu überlassen. Bis zum Jahr 2022 sollen mindestens 75 % der Fläche des Nationalparks der Naturdynamik unterliegen. (Anlage: 1) Da der Nationalpark Harz in weiten Teilen ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 ist (FFH-Gebiet), besteht für die im Nationalpark Harz vorkommenden FFH-Waldlebensraumtypen die besondere Verpflichtung und somit das Ziel, im Rahmen einer eigendynamischen Entwicklung einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren (Code-Nr. gemäß FFH-Richtlinie.) Dies gilt für: o die prioritären natürlichen FFH-Lebensräume wie Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) / 9180* Moorwälder / 91D0* Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) / *91E0 o die sonstigen natürlichen FFH-Lebensräume wie Hainsimsen-Buchenwald (Luzolo-Fagetum) / 9110 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) / 9130 Bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) / 9410 Kernaufgabe: Naturschutz und Waldentwicklung Einmal in den Naturdynamikbereich übernommene Flächen werden nicht wieder zurück gestuft. Die Lebensgemeinschaften und deren Biotope werden hier der natürlichen Dynamik überlassen. In Bereichen der Naturentwicklungszone werden 4 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 schutzzweckbezogene Initial- und Entwicklungshilfen gegeben, um sie möglichst bald der Naturdynamikzone zuordnen zu können. Die jeweilige Zonierung ist Ausdruck erreichter Naturnähe auf der Gesamtfläche. Spätestens 30 Jahre nach Ausweisung der Flächen als Nationalpark sollen 75 % Bedingungen erfüllen, die es gestatten, sie in die Naturdynamikzone einzugliedern. Erklärtes Ziel ist dabei, die Naturdynamikzone kompakt zu gestalten und die dahin führende Entwicklung über eine im fünfjährigen Turnus erfolgende Dokumentation (Gebietsgliederung) zu begleiten. Die verbleibenden 25 % werden so weit wie möglich naturnah und schutzzweckbezogen entwickelt. Aktive waldbauliche Maßnahmen in einem ca. 500 m breiten Randstreifen sollen unabhängig von der Zonierung sicherstellen, dass durch die natürliche Dynamik keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Wälder erfolgen. Es findet grundsätzlich keine wirtschaftsbestimmte Nutzung von Naturgütern statt. Noch bestehende und dem Schutzzweck entgegen stehende Nutzungen sollen so bald wie möglich beendet werden. Kulturhistorisch wertvolle Flächen und Denkmäler werden beispielhaft in ihrer typischen Ausprägung erhalten. Artenschutzmaßnahmen sind gegenüber dem Schutz der Ökosysteme nachrangig und bleiben grundsätzlich auf die Nutzungszone beschränkt. Mit der naturnahen Entwicklung der Ökosysteme werden die Voraussetzungen für die Ansiedlung zwischenzeitlich verdrängter Arten geschaffen. Der Nationalpark Harz trägt Verantwortung für die Bewahrung der Biologischen Vielfalt einschließlich der innerartlichen Vielfalt der Populationen. 5 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 … der fusionierte Nationalpark Harz Fusion der Harzer Nationalparke zum 01.01.2006 24.703 Hektar = 10 % der Gesamtfläche des Harzes ca. 25 km Ost-West / ca. 35 km Nord-Süd größter Wald-Nationalpark Deutschlands Höhenstufen zwischen ca. 230 m ü. NHN (Norden) bzw. ca. 270 m ü. NHN (Süden) und 1.141 m ü. NHN (Brocken) Nationalpark Harz Waldentwicklung o Stammzahlreduzierung und Strukturverbesserung in strukturarmen Nadelforsten, o Begünstigung (Freistellung) erhaltener Laubbäume in Fichtenforsten o Zurückdrängung von Fichtennaturverjüngung in der Buchenstufe o Laubbaum-Initialpflanzungen nach Lichtungshieben zur Wiedereinbringung fehlender standortheimischer Laubgehölze o Zurückdrängung von Fichten aus Uferbereichen von Fließgewässern o Waldrandbelebung o Ökologisch ausgerichteter Waldbau mit Erhalt von Totholz, Beachtung des Artenschutzes und Sicherung der Standortseigenschaften o Abgestufte Borkenkäferbekämpfungen o Ungesteuerte Sukzessionen auf ehemaligen Offenlandbereichen der Wildäsungsflächen, Wegesäume und Grenzanlagen. Wildbestandsregulierung Entscheidender Weiser für eine Regulationsnotwendigkeit ist ausschließlich der Zustand der Gesamtvegetation (Weisergatter, Traktverfahren), wobei hauptsächlich die Schalenwildarten Rothirsch, Reh, Mufflon und Wildschwein Berücksichtigung finden. Der Rothirsch ist die dominierende Schalenwildart im Nationalpark Harz und kommt mit gewissen Schwankungen flächendeckend vor. Sein Lebensraum im 6 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Nationalpark Harz, der von Teilpopulationen unterschiedlich, jedoch in relativ klar erkennbaren Bereichen genutzt wird, ist in Streifgebiete eingeteilt. Streifgebiete sind jagdoperable Einheiten und damit Bezugsgröße für Planung und Kontrolle von Regulationseingriffen. Sie ermöglichen ein flexibles Handeln und die schnellstmögliche lokale Beruhigung von Teilflächen, in denen keine Bejagung notwendig bzw. der Abschuss erfüllt ist. Weiterhin fand zur Sicherung des Auerhuhn-Wiederansiedlungsprojektes eine zeitlich beschränkte starke Fuchsbejagung statt, die aber den Erfolg der Auswilderung nicht sichern konnte. Jede jagdliche Aktivität im Nationalpark Harz wird mittels einer Meldekarte dokumentiert und EDV-gestützt ausgewertet. Die unterschiedlichsten Auswertungen über Alter und Geschlecht des beobachteten Wildes, über den Anblick und die Strecke im jahreszeitlichen, aber auch tageszeitlichen Verlauf oder über das Vorkommen von Rudeln und Familienverbänden u. v. m. konnten bereits deutlich zur Optimierung des Jagdbetriebes führen und damit helfen, Störungen zu minimieren. Die jährlichen Analysen der Wildbestandsregulierung werden in Form interner Berichte aufgearbeitet. Das nationalparkspezifische Wildbestandsregulierungsmodell, das in Bezug auf den Tierschutz optimiert ist, hat sich in der Praxis bewährt, entspricht den internationalen Vorstellungen und erfüllt die Ruhebedürfnisse und Sicherheitskriterien der Wildtiere. Alle Maßnahmen der Wildbestandsregulierung erfolgten im Benehmen mit den jagdlich aktiven Einrichtungen im Nationalparkumfeld. Eine „Insellösung“ im Nationalpark kann dem Gesamtproblem nicht gerecht werden. Fichtenforste und Maßnahmen in der Naturentwicklungszone Durch aktive Maßnahmen die Startphase einer natürlichen Entwicklung begleiten, die langfristig von Fichtenforsten zu naturnahen Wäldern führt. Maßnahmen zur Förderung von Naturdynamik und Naturnähe: in formbaren Beständen zur – – – – Erhöhung von Strukturvielfalt Verbesserung ökologischer Stabilität Laubbaumförderung Sicherung des Lichtbedarfs von Nachwuchs, dabei Verzicht auf Räumung des Altholzes Dabei Belassen von unbehandelten Teilflächen 7 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 (ca. 1/3, ab 750mNN ca. 2/3, wenn vorhanden bevorzugt Klippen, Blocküberlagerung o.ä.) Keine Verfolgung wirtschaftlicher Ziele Pflanzungen: In Fichtenalthölzern und größeren Lücken (>0.1 ha) Submontan + montan: Einbringung von Buche und Mischbaumarten auf ca 2/3 Obermontane Stufe: In günstigen Lagen Einbringung von Buche und MBA auf ca 1/3 Oberhalb 750 - 800m: weitgehender Verzicht auf Pflanzungen In jüngeren Beständen Ausnutzen/Anlage von Lücken zur Laubbaumeinbringung möglich (Anlage:2) Abt: 639: 13,3 ha Durchforstung und Einbringung von Laubholz (RBu) auf ca. 2ha Standort: Hf SZ2, südexponiert, stark geneigt, Blockschutt, Geröll Skelett-Gesteinsboden, feuchte höhere Berglagen Fi 96J. Beachtung der kleinflächigen Geländestrukturen, Umsetzung der Drittelregelung Abt: 538: Voranbau mit RBu, BAH, RER,GES und Eberesche Standort: Hf SZ2, Blockschutt, Geröll Skelett-Gesteinsboden, feuchte höhere Berglagen Fi 121J.; RBu,BAH,RER,GES 6J. Nachlichtung (tlw. durch Zwangsnutzung) 500m Streifen mit Borkenkäfermanagement Bachlaufrenaturierung Abt: 629: Nachlichtung Fichtenaltholz über RBu, BAH, RER und Eberesche Standort: HFF M2, wechselnde Exposition, mäßig geneigt, Blockschutt, Geröll Skelett-Gesteinsboden, sehr feuchte höhere Berglagen, mäßig nährstoffhaltiger mittelfrischer Standort Fi 127J.; RBu,BAH,RER 20J. Touristische Nutzung, Besucherlenkung, Umweltbildung Der Harz ist seit jeher ein Ausflugsgebiet gewesen. Mit zögerlichen Anfängen begann die Erschließung der Oberharzer Region im 16. und 17. Jh. Die erste Brockenbesteigung ist 1460 nachgewiesen. Im Jahre 1736 ließ Graf Christian Ernst von Stolberg-Wernigerode 8 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 das Wolkenhäuschen als Unterkunft für Brockenbesucher sowie zwei Fahrwege zum Brocken anlegen (Dennert 1954). 1779 wurden 421 Brockenwanderer gezählt. An Massentourismus war jedoch noch lange nicht zu denken. Ein gräfliches Logierhaus auf der Heinrichshöhe wurde jedoch bald zu klein, um die Besucher aufzunehmen. Es brannte 1799 ab; und 1800 wurde das erste Gasthaus auf dem Brocken selbst errichtet. Um 1800 begann sich dann in den Orten des Oberharzes ein Fremdenverkehr herauszubilden. Kohl (1866) berichtet: „Viele unserer neuerdings geschaffenen schönen Bergstraßen kann man kaum mehr als ‚Heer- oder Handelsstraßen’ bezeichnen; … denn die Saumroßtreiber, der Kaufmann, die militärischen Transporte verschwinden in den Karavanen der sogenannten Touristen als unbedeutende Elemente.“ 1843 wurde die Brockenstraße von Schierke bis zur Kuppe gebaut. 1899 kam es zur Inbetriebnahme der Brockenbahn, gegen die es schon damals starke Bedenken der Naturschützer gab. Der Strom der auf den Brocken flutenden Touristen war jetzt kaum noch zu bändigen. 1904 forderte der Braunschweiger Hofrat und Zoologe Prof. Dr. Wilhelm Blasius die Einrichtung von Nationalparken in Preußen mit einer Mindestgröße von 10.000 ha – auch am Brocken. 1907 stieß Hermann Löns angesichts des Brockentourismus seinen bekannten Stoßseufzer "Mehr Schutz für den Brocken" aus. Der Tourismus im Hochharz war bereits so stark, dass die zuständige Polizeibehörde Streifen abstellte, um den Besucherzudrang zum Brocken zu überwachen. 1886 wurde der Harzklub gegründet, dessen Ziel neben der Brauchtumspflege vor allem die touristische Erschließung des Harzes ist. Mit dem Ausbau der Infrastrukturen bekam seit dem Ende des 19. Jh. der Fremdenverkehr im Harz neue Impulse. Das Wachstum der Städte und die Industrialisierung des Umlandes führten viele Erholungssuchende in den Harz. Während der Bergbau im gleichen Zeitraum an Bedeutung verlor, erschlossen sich die Harzorte damit eine neue Einnahmequelle (Brosius et al. 1990). Schon in der Mitte des 19. Jh. wurden auch im Oberharz Kuren angeboten (Fichtennadeldampfbäder in St. Andreasberg) und Forsthäuser mit Schankrecht entwickelten sich zu gut besuchten Wanderzielen (z. B. Oderbrück, Sonnenberg). Bad Grund nannte sich „Heilbad“, St. Adreasberg „Luftkurort“ und Altenau „Sommerfrische“. Eine kurze Übersicht ist bei Brosius et al. (1990) und im Wegeplan 2002 gegeben (Nationalpark Harz 2002). Bereits im Jahre 1904 entstand der Harzer Verkehrsverband, in dem die Bemühungen um die Vermarktung der Harzregion zusammen liefen. Inzwischen hatte auch der Skisport Einzug gehalten. 1892 entstand mit dem „Braunlager Schneeschuhklub“ der erste Skiklub im Harz, und 1896 wurde auf dem Brocken der „Oberharzer Skiklub“ gegründet. Später formierten sich viele Langlaufvereine und bis in die zwanziger Jahre entstanden ausgesprochene Hüttensiedlungen (Torfhaus, Oderbrück, Königskrug, Sonnenberg) für den Wintersport (Klaube 2007). Somit wurde der Wintertourismus zu einem eigenen Feld des Fremdenverkehrs im Harz. 9 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Diese Entwicklungen setzten sich bis in die heutige Zeit fort, wo der Fremdenverkehr insgesamt einen der wichtigsten Erwerbszweige im Harz darstellt. Der Nationalpark Harz hat diese Entwicklung in seiner Planung zu berücksichtigen. Mit der fortschreitenden Umsetzung seines Schutzzweckes wird er mehr und mehr Bereiche einer vom Menschen unbeeinflussten Natur entwickeln. Diese naturbelassene Landschaft wird sein Kernangebot sein, das nur durch konsequenten Schutz bereitstellbar ist. Diese Naturlandschaft, oft als „Wildnisgebiet“ der Zukunft gesehen, ist das spezifische Nationalparksegment innerhalb der nachhaltig entwickelten Kulturlandschaft des Naturparks im Harz. Eine entsprechende Nachfrage zeichnet sich bereits heute ab. Nach Erhebungen des Deutschen Tourismus Verbandes (2005) suchen 84 % der Urlauber „intakte Natur“ für ihren Urlaub. Natur erleben ist für 37 % besonders wichtig, 42 % wichtig und nur für 21 % egal. Nur 14 % fühlen sich im Urlaub durch erforderliche Einschränkungen in Rücksicht auf die Natur stark beeinträchtigt. Das Vorhandensein eines Nationalparks ist für 33 % der Urlauber wichtiges Kriterium für die Reiseentscheidung. Die Wahrung bzw. Entwicklung eines unverwechselbaren Nationalparkprofils musste in bewusster Kontrastierung aber auch im Zusammenspiel mit der umgebenden Kulturlandschaft erfolgen. Im Sinne einer touristischen Nutzung müssen die Angebote der Kulturlandschaft auf der einen und die der Naturlandschaft auf der anderen Seite nur komplementäre Elemente sein. Mit den Bildungs- und Naturerlebnisangeboten öffnete sich der Nationalpark seinen Besuchern gegenüber, soweit sein Schutzzweck das erlaubt. Auf lange Sicht kann ein Nationalpark seiner Region und ihrem Tourismusangebot nur Attraktivität geben, wenn er die Entwicklung einer zukünftig unbeeinflussten Naturlandschaft konsequent zulässt. Lit.: Dennert (1954), Deutscher Tourismusverband (2005), Kohl (1866), Roseneck (2001), Segers-Glocke (2000), Stoppel (2002) Naturdynamikzone, Waldgesellschaften Die Waldbestände wurden unumkehrbar sich selbst überlassen. Maßnahmen erfolgten nur noch im Rahmen der Verkehrssicherung, der wissenschaftlichen Beobachtung und des Wildmanagements ohne damit Entwicklungsziele vorzugeben. Eine Ausnahmesituation ergibt sich nur im 500 m-Randstreifen bei der Borkenkäferbekämpfung. (Anlage: 1) Die Vielfalt der hier vorhandenen Lebensgemeinschaften, der Pflanzen- und Tierarten und Pilze entsteht im Verschneidungsbereich der großklimatischen Einflüsse. Neben den temperaten Elementen sind es vor allem die boreal-arktischen Arten, die den Harz prägen. Die kontinentalen und submediterranen Arten finden sich vor allem in den 10 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Randlagen des Harzes, spielen aber im Nationalpark nur im Ausnahmefall eine Rolle. Einige seiner Pflanzen- und Tierarten haben ihr nächstes Vorkommen erst wieder in Skandinavien oder in den Alpen. Die biologische Vielfalt im Nationalpark Harz wird neben den klimatischen Bedingungen entscheidend beeinflusst durch – die geologischen Gegebenheiten (vielfältige Gesteinsformationen, insbesondere Sandsteine, Schiefer, Quarzit, Gabbro und Granit sowie abwechslungsreiches Relief), – die eiszeitliche und nacheiszeitliche Entwicklung, – die menschliche Einflussnahme auf den Naturraum (z. B. Besiedlung, Bergbau, Wassernutzung, Forstwirtschaft, Jagd, Waldweide und Grünlandnutzung, Torfgewinnung in den Mooren, Einschleppung von Arten, Immissionen, Klimawandel, Erholungsnutzung), – die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Nationalparks (z. B. Renaturierung von Fließgewässern und Mooren, Waldentwicklung, Zulassen von Naturdynamik, Pflege von Bergwiesen, Heiden, Wildbestandsregulierung, spezielle Artenschutzmaßnahmen). 11 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Der Brocken: Nationalpark Harz Renaturierung der Brockenkuppe Die Renaturierung der Brockenkuppe begann 1991 mit dem Abriss der Brockenmauer, 1992 erfolgten der Abriss verschiedener militärischer Einrichtungen (Radar, Gittermast usw.). In den Jahren 1991 bis 1994 wurden große Mengen an Kalkschotter entfernt und der Brockenrundwanderweg angelegt. Von 1994 bis 1996 wurde das Gelände der GUSStreitkräfte (35.000 m2) saniert und 1997 mit der Gestaltung des Gipfelpunktes abgeschlossen. Im Jahre 1998 wurde der „Pfeffiturm“ abgerissen und das Gelände saniert. Die gesamten Gestaltungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe folgten einem Bebauungsplan von 1996. Heute sind rund 80 % der Plateaufläche (innerhalb des Rundwanderwegs) in einen naturnahen Zustand versetzt. Mit dem Gesetz über den Nationalpark Hochharz des Landes Sachsen-Anhalt (2001) wurde die Brockenkuppe „Bildungs- und Erholungszone“, und eine spezielle Karte (Anlage 2 des Gesetzes) regelte die Aufteilung in Flächen mit und ohne Betretungsrecht. Das Nationalparkgesetz von 2005 übernahm diese Regelungen. Informationszentrum Brockenhaus Das Besucherinformationszentrum auf der Brockenkuppe bietet dem brockentypischen Querschnittspublikum unterschiedliche Themen aus Kultur und Natur des Brockens und des Nationalparks Harz. Es ist geprägt durch den witterungsunabhängigen Ausstellungsbetrieb und beherbergt sowohl die Brocken-Rangerstation als auch die 12 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Bergwacht. Zukünftiges Potenzial bietet eine verstärkte Kooperation mit dem TorfHaus. Ziele und Finanzierung der gemeinnützigen Brockenhaus GmbH sind im Gesellschaftsvertrag zwischen Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz und Harzsparkasse formuliert. Brockengarten Der Schauteil des alpinen Gartens auf der Brockenkuppe leistet Bildungsarbeit durch geführte Besucherbetreuung, die thematisch auf ausgewählte Arten und Biotope der Hoch- und Mittelgebirge ausgerichtet ist. Zielgruppen sind neben dem Breitenpublikum auf dem Brocken Fachbesuchergruppen. Die Bildungsangebote werden durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Nationalparkwacht bereitgestellt. Die Bildung im Brockengarten wird in Regie der Nationalparkverwaltung Harz betrieben. Nutzungsgeschichte im Gebiet Noch vor 20 Jahren galt als Lehrmeinung, dass der Bergbau im Westharz mit der Erschließung der Kupfer-, Blei-, Silber-Zinkerzlagerstätte des Rammelsbergs bei Goslar unter Kaiser Otto I. im Jahre 968 begann. Archäologische und archäometallurgische Studien aber zeigten in jüngster Zeit (Segers-Glocke 2000, Roseneck et al. 2001), dass Silber- und Kupfererze aus dem Rammelsberg und aus Erzgängen des Oberharzes sowie Eisenerze vom Iberg bei Bad Grund und wahrscheinlich aus der Gegend von Lerbach schon um 300 n. Chr. im Südharz zur Verhüttung kamen. Auch Untersuchungen von Sedimenten aus dem Bett der Oker lassen vermuten, dass schon vor 3.000 Jahren im Harz Mineralien gewonnen und verhüttet wurden. Die Zunahme von Abtragungsschutt mit erhöhten Erzgehalten in Okertal-Terrassen könnte als Anzeichen dafür genommen werden, dass die Bodenerosion eine Folge der Abholzung von Wäldern zur Gewinnung von Feuerholz für den Betrieb der zahlreichen kleinen Schmelzöfen an den Berghängen gewesen sein könnte (Stoppel 2002). Die erste Bergbauphase in der Nationalparkregion Harz war somit nach heutigem Kenntnisstand der bronze-, eisen- und römerzeitliche Bergbau. Es folgte die Phase des mittelalterlichen Bergbaus. Siedlungen entstanden in Rodungsperioden, die vom 8. Jh. bis etwa 13. Jh. gedauert haben dürften. Siedlungsausweitung und Köhlerei gingen dabei Hand in Hand (v. Kortzfleisch 2008). Die durch die Köhlerei erzeugte Holzkohle ließ sich besser transportieren als das Holz. Somit dürfte die Köhlerei dazu beigetragen haben, dass auch sehr unzugängliche Lagen des Gebirges erschlossen werden konnten (Wegener 1993). Mitte des 14. Jahrhunderts wurden infolge der mittelalterlichen Pest die Siedlungen im Harz weitgehend entvölkert. Eine Wiederbesiedlung der Bergbauorte im Oberharz erfolgte erst wieder Anfang/Mitte des 16. Jh. Die folgende neuzeitliche Bergbauperiode ab ca. 1500 gehört zu den Blütezeiten des Harzer Bergbaus. Der ständig zunehmende Holzhunger der Gruben und Hütten führte im Harz zur Übernutzung der Wälder und ab ca. 1700 zur regelrechten Waldzerstörung bis 13 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 in den Brockenbereich. Man kann von regelrechten Entwaldungsphasen ausgehen. Die Entstehung von Halbkulturformationen wie Bergwiesen wird auch mit diesen Entwicklungen in Verbindung gebracht (Wegener 1993). Bei Torfhaus und am Brocken gab es Torfabbau und Torfköhlerei zur Versorgung der Harzer Hüttenwerke mit Brennstoff, denn das Holz war durch den Raubbau am Wald bereits knapp geworden. Vorüberlegungen dazu gab es bereits seit ca. 1570, doch erst ab 1713/14 ließ die Bergbehörde bei Torfhaus und auch am Achtermann bei Braunlage in größerem Umfang Torf stechen. Auch in der Grafschaft Wernigerode wurde das Holz knapp, daher veranlasste von Zanthier ab 1744 am Brocken den Bau von sechs neuen Torfwerken und 40 stehenden Eisenöfen – das Langenwerk am Königsberg nahe dem Oderbrücker Brockenweg sowie weitere Werke u. a. auf der Heinrichshöhe, im Brockenbett sowie am Jacobsbruch und an der Quitschenhöhe bei Schierke. Der feuchte Torf wurde in großen, ca. 50 m langen und 5 Stockwerke hohen Trockenschuppen, die über 100.000 Torfstücke fassten, ein Jahr lang vorgetrocknet und dann in eisernen Öfen verkohlt. 1776 wurden alle Werke bis auf das auf der Heinrichshöhe aufgegeben, die Torfköhlerei endete 1786 – den nassen Torf im feuchten Hochharz-Klima in großem Umfang zu trocknen und zu verkohlen war nicht ökonomisch. 1799 wurde der letzte der drei an der Heinrichshöhe stehenden Trockenschuppen vom Sturm umgeworfen. Eine Reihe von Hochmooren sind durch die Torfgewinnung bis heute beeinträchtigt. Überall, wo die Verhältnisse es zuließen, fand Gesteinsabbau statt. Davon zeugen verschieden große Steinbrüche (z. T. mit Stollen und Halden), die heute bereits überwiegend in sekundäre Naturlandschaften entwickelt sind (z. B. Eckertal, Brockenbett, Pflasterstoß, Königskopf, Breitenberg u. a.) bzw. im Sinne des Fledermausschutzes wirksam werden können. Nur der Steinbruch Knaupsholz ist noch aus Zeiten vor der Nationalparkgründung aktiv. Der spätneuzeitliche bis industrielle Bergbau des Harzes berührte das Gebiet des heutigen Nationalparks kaum. Die letzte Episode des Bergbaus in der nordöstlichen Nationalparkregion fiel in die Zeit von 1949 bis 1953. Im Brockenumfeld betrieb die Wismut AG im Rahmen des sowjetischen Atomprogramms Uranprospektion. Untersucht wurden auch die Gänge der Wismut-Kobalt-Nickel-Formation. Die Nationalparkregion Harz blieb von Umweltproblemen des Uranbergbaus verschont. Historische Schächte und Halden aus dieser Zeit finden sich auch innerhalb des Nationalparks (Anlage: 3) Waldnutzung und Waldschutz Bereits Karl der Große hatte den Harz zum Reichsbannwald erklärt. Der "Sachsenspiegel", das älteste deutsche Rechtsbuch, um 1220/30 im Harzgebiet verfasst, schrieb den Reichsbann später fest. Der Wald diente zunächst vor allem als Jagdwald. Für ewig hielt dieser Bann allerdings nicht. Bergbau, Hüttenindustrie, Wasserwirtschaft, zunehmende Besiedlung, Rodungen, Vieheintrieb und Landwirtschaft untergruben den 14 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 kaiserlichen Schutz. Bis zum 18. Jh. spricht man vom „Hölzernen Zeitalter“; Holz war die wichtigste Energiequelle und auch sonst ein unersetzlicher Rohstoff. Insbesondere landwirtschaftliche Nutzungen (Waldweide für Rinder, Schweinemast, Schneiteln, Gras- und Streunutzung, Besenbinderei usw.) beeinträchtigten die Harzer Wälder, sie waren in jener Zeit hochgradig überweidet. Früh schon gab es Verbote der Weide von Schafen und Ziegen im Wald, sonst hätte der Wald wohl das Mittelalter nicht überstanden (Kurth 2003). Der hohe Holzbedarf des Bergbaus und der Hütten führte nach dem Dreißigjährigen Krieg zur Entstehung der planmäßigen Holzproduktion. Die Herstellung von Holzkohle war wohl die wichtigste Holzverwertung. Täglich brannten im 18. Jh. von Frühjahr bis Herbst tausende Meiler im Harz. Die aus dem Aushiebswald hervorgegangene Kahlschlagwirtschaft begleitet von Sturmwürfen und Borkenkäfer-Kalamitäten führten zur massiven Verstärkung der Holznutzung auf der Fläche. Wiederum war es der Holzmangel, der jetzt zur Herausbildung der nachhaltigen Forstwirtschaft führte (um 1750). Hatte die Fichte in den vorangegangenen Entwaldungsphasen die Freiräume schon für sich nutzen können (spontane Ausweitung auf Laubwaldstandorten, Klimaveränderung), so förderte die nachhaltige Forstwirtschaft die Fichte auch aktiv. Als schnell wachsender Holzlieferant wurde sie bei Außerachtlassung ihrer Gefährdung gegenüber Schäden weit über ihre natürlichen Grenzen hinaus angebaut. Nur so konnte der enorme Holzbedarf für den Bergbau gedeckt werden. Altersklassenwälder waren verbreitet, wenn auch in den Hochlagen und auf schwer zu bewirtschaftenden Flächen oft lockere, aus ungleichaltrigen Bäumen aufgebaute Naturwälder erhalten blieben. Das Waldgefüge wurde nicht nur durch die Fichtenausweitung unter Auflösung der natürlichen Strukturen anthropogen verändert, sondern zusätzlich durch die Verwendung fremder Fichtenherkünfte. Nach dem 2. Weltkrieg führten vor allem die Reparationshiebe noch zu großflächigen Kahlschlägen. Im gesamten Harz (Teil Niedersachsen und Teil DDR) kam es nach Durchlaufen sehr intensiver forstlicher Bewirtschaftungsphasen mit Beginn der 80er Jahre zu einer Orientierung auf ökologisch orientierten Waldbau. Neben anderen Aspekten spielte hier auch eine Rolle, ökologische- und Naturschutzziele in den Waldbau zu integrieren. In Niedersachsen wurde das Programm unter der Bezeichnung LÖWE (Langfristige Ökologische Waldentwicklung) geführt. In Sachsen-Anhalt fand es insbesondere in der Leitlinie Wald seinen Niederschlag. Vorangegangene Naturschutzbemühungen hatten fast ausschließlich segregierenden Ansatz und sollten Naturschönheiten und –reichtümer vor der Zerstörung schützen. Diese aktive Naturschutzarbeit begann dort, wo die größten und augenfälligsten Schäden bereits angerichtet waren. Bereits 1668 erließ Rudolf August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, eine erste Naturschutzverordnung für die Baumannshöhle. Ein ansässiger Bergmann wurde mit der Aufsicht über das Naturdenkmal betraut. Auslöser waren 15 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 vorhergehende, schwere Tropfsteinzerstörungen. Somit war der erste Harzer "Ranger" geboren. 1707 verbot eine Verordnung des Grafen Ernst zu Stolberg den Brockenführern, Fremde oder Einheimische ohne besondere Erlaubnis auf den Brocken zu führen; das Feuermachen wurde untersagt. 1718 erließ Graf Christian Ernst aus dem Hause Stolberg eine weitsichtige Verfügung, in der strenge Ahndung für jedes Zerstören und Verschandeln des Waldes am Brocken angedroht wird. 1912 forderte Hermann Löns in der Broschüre "Der Harzer Heimatspark" - ohne ihn so zu nennen - die Einrichtung eines Harzer Nationalparks. 1937 kam es nach langen Konflikten nicht zur angestrebten Nationalparkgründung, sondern zur Ausweisung des "NSG Oberharz" – der Grundeigentümer (Forst) hatte sich widersetzt. Zeitgleich entstand des NSG Bodetal. Weitere Schutzgebiete wurden danach auf der Fläche des heutigen Nationalparks eingerichtet. Insgesamt bleibt aber festzustellen, dass die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung der Lebensräume im Nationalpark ganz überwiegend von der Kulturlandschaft der Vergangenheit geprägt sind. Der Grad der Hemerobie (Abweichung vom natürlichen Zustand) ist oftmals so hoch, dass mit Initialleistungen überbrückt werden muss, bevor ein Entlassen der Lebensräume in die natürliche Dynamik unter noch ungewissen zukünftigen Bedingungen (z. B. Klimawandel) vertreten werden kann. Lit.: Schubart (1978), Greger (1992), Niedersächsisches Umweltministerium, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Ministerium für Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt (o. J.). 16 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 4. Anlagen Anlage 1 Gebietsgliederung (Stand 1.1.2011): Naturdynamikzone 52 % Naturentwicklungszone 47 % Nutzungszone 1% Nationalpark Harz 17 66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins e.V. Exkursion G12 Anlage 2 Vegetationsstufen Nationalpark Harz 18