Untitled - Widerspruch

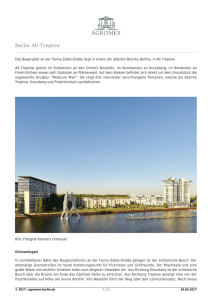

Werbung