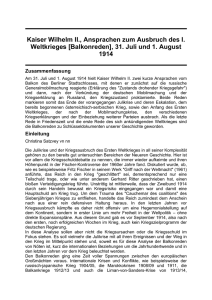

diplomarbeit - E

Werbung