Vorgeschichte des ersten Weltkriegs

Werbung

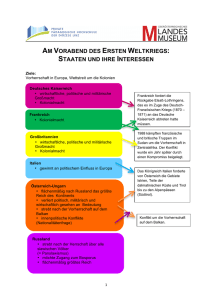

Es begann nicht erst mit Sarajewo: Ursachen und Vorgeschichte des I. Weltkriegs Einleitung "In ganz Europa gehen die Lichter aus; wir werden es nicht mehr erleben, dass sie wieder angezündet werden." Sir Edward Grey (Britischer Außenminister) 5. August 1914 "Wenn wir auch darüber zugrunde gehen, schön war’s doch." Erich von Falkenhayn (Deutscher Kriegsminister), 5. August 1914 Als am 28. Juni 1914 Franz Ferdinand, der Thronfolger der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, durch einen 19-jährigen bosnischen Terroristen erschossen wurde, waren die Menschen in Berlin, Paris, Wien, London und St. Petersburg gerade auf dem Weg in die Sommerfrische. Mit Optimismus hatten weite Teile der Bevölkerung Europas den Beginn des 20. Jahrhunderts begrüßt und sich eine Zukunft in Frieden und Wohlstand erhofft. Europa hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ungewöhnlich lange Periode relativen Friedens genossen: Wenn auch die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts keineswegs friedlich verlaufen war, so war zu Beginn des Ersten Weltkrieges seit 43 Jahren kein großer Konflikt mehr unter Europas Staaten ausgetragen worden. Kaum fünf Wochen nach dem Attentat von Sarajevo aber befand sich Europa am Rande einer Katastrophe bis dahin ungeahnten Ausmaßes. Es war vor allem die Bereitschaft Deutschlands und Österreichs, ihre außen- und innenpolitischen Krisen bzw. Krisenängste militärisch zu überwinden, die einen Krieg auslöste, der nicht nur den Fortschritts- und Zukunftsoptimismus der Menschen in Europa unwiederbringlich zerstören, sondern auch das Gesicht der Welt bis in die heutige Zeit prägen sollte. Im britischen, französischen und belgischen Sprachgebrauch gilt der Erste Weltkrieg bis heute als "Der Große Krieg", in der Geschichtswissenschaft oft als "Urkatastrophe des Zwanzigsten Jahrhunderts". Obwohl der Kriegsausbruch auf die europäische Bevölkerung im schönen Sommer von 1914 wie ein Schock wirkte, kam der Krieg keineswegs aus heiterem Himmel: Der große Konflikt zwischen den europäischen Mächten hatte sich lange angebahnt und die Ermordung des österreichischen Thronfolgers war nur der Anlass, nicht die Ursache des Ersten Weltkrieges. Das europäische Bündnissystem Die drei maßgeblich durch den preußischen Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzler Otto von Bismarck inszenierten "Einigungskriege" gegen Dänemark 1864, gegen Österreich 1866 und gegen Frankreich 1870/71 ermöglichten nach dem Sieg über Frankreich die Gründung des deutschen Kaiserreiches. Unter preußischer Führung und unter Ausschluss Österreichs gingen damit die deutschen Einzelstaaten in einem gemeinsamen Nationalstaat auf. Die verglichen mit den anderen großen europäischen Staaten "verspätete Nation" entstand auf Initiative von "Oben". Anders als zum Beispiel in Frankreich oder England war die Entstehung eines Nationalstaates nicht das Produkt einer revolutionären Umwälzung durch das aufstrebende Bürgertum gewesen, sondern – da die Revolution in Deutschland 1848 niedergeschlagen wurde – Ergebnis eines von der preußischen Staatsführung bewusst zu diesem Zwecke eingefädelten Krieges. Diese historische Hypothek der durch das "Schwert der Obrigkeit" geborenen Nation war tief greifend: Ein kaum emanzipiertes Bürgertum, ein ausgeprägter Hang zum Militarismus und eine Verfassung mit sehr autoritären Zügen prägten den jungen deutschen Staat, dessen nun vereinte militärische und wirtschaftliche Stärke die Machtverhältnisse in Europa zu seinen Gunsten verschoben hatte. Bismarck, der Architekt des deutschen Nationalstaates, war sich bewusst, dass diese neue Machtposition nicht unwidersprochen bleiben würde, und hatte daher nach dem Sieg über Frankreich 1871 ein flexibles Bündnissystem der europäischen Großmächte geschaffen. Das zentrale Ziel beim Abschluss dieser Bündnisse war es gewesen, den gerade geschlagenen "Erzfeind" Frankreich von einem Bündnis mit der ehemals führenden Kontinentalmacht Russland abzuhalten, um die Gefahr eines zukünftigen Zwei-Fronten-Krieges von Deutschland abzuwenden. Weit davon entfernt ein stabiles Kräftegleichgewicht zu schaffen, war das Bismarcksche System ein gefährliches "Spiel mit 5 Kugeln", dessen Zuverlässigkeit sich nur deshalb nicht beweisen musste, da keine der europäischen Mächte ernsthaft einen Krieg riskieren wollte. Sowohl die "Kriegin-Sicht-Krise" 1875, als Bismarck in einer massiven Drohaktion erneut die Gefahr eines Konfliktes mit Frankreich heraufbeschwor, als auch die "Orient-Krise" 1886, als ein Krieg zwischen Serbien und Bulgarien die Gefahr eines großen europäischen Konfliktes brachte, waren durch Verhandlungen gelöst worden, weil die Großmächte rechtzeitig vor einem Krieg untereinander zurückschreckten. Während der "Krieg-in-Sicht-Krise" drohten Großbritannien und Russland im Falle eines deutschen Angriffes auf Frankreich nicht – wie noch 1870 – neutral zu bleiben, sondern Frankreich zu unterstützen. Damit war die spätere Machtkonstellation des Ersten Weltkrieges zum ersten Mal vorgezeichnet. Das Ziel der Bismarckschen Bündnispolitik – Frankreich isoliert zu halten – scheiterte, als Deutschland 1890 nach der Absetzung Bismarcks durch den jungen Kaiser Wilhelm II. den erst 1887 abgeschlossenen Rückversicherungsvertrag, ein geheimes Neutralitätsversprechen zwischen Russland und Deutschland für den Fall eines französischen Angriffs auf Deutschland und eines österreichischen auf Russland, nicht erneuerte. Die Verbindung, welche die drei konservativen Monarchien Österreich/Deutschland/Russland seit dem Drei-KaiserAbkommen von 1873 eingegangen waren, wurde aufgrund der zunehmenden Differenzen zwischen Russland und Österreich-Ungarn damit gelöst und die Erosion des Bismarckschen Bündnissystems beschleunigte sich: In den Jahrzehnten vor der Absetzung Bismarcks bis zum Ersten Weltkrieg wandelte es sich zu einem Gegenüber zweier gegnerischer Machtblöcke: Auf der einen Seite der "Dreibund" Deutschland/Österreich-Ungarn/Italien, auf der anderen Seite die "Triple Entente" Russland/Großbritannien/Frankreich. Das Ende des deutschen Einvernehmens mit Russland hatte zunächst zur Folge, dass sich Russland und Frankreich politisch näher kamen und – nach einer Militärkonvention – 1894 einen formellen Allianzvertrag schlossen. Es war ein ungewöhnliches Bündnis, handelte es sich bei Frankreich doch um eine Republik und bei dem Russischen Zarenreich um das autoritärste Regime Europas, dessen Herrscher Nikolaus II. auf dem "Gottesgnadentum" seiner Macht beharrte, während die ländliche Bevölkerung im Vergleich zu den stark industrialisierten Staaten England, Deutschland und Frankreich weitgehend noch in feudalen Verhältnissen lebte. Der Aufstieg Deutschlands nach 1871 hatte das Gleichgewicht der seit dem Wiener Kongress 1814/15 in der "Heiligen Allianz" zusammengeschlossenen konservativen Monarchien auf dem Kontinent verschoben. Die bisherige Führungsmacht Russlands spürte ein wachsendes Bedürfnis zur Wiedererlangung der alten Machtposition. Hinzu entwickelte sich ein panslawisches Sendungsbewusstsein, das auf dem Balkan zunehmend in Konflikt zum österreichisch-ungarischen Konzept des Vielvölkerstaates geriet. Frankreich war nach der Niederlage gegen Deutschland 1871 trotz hoher Reparationszahlungen und schmerzlicher Gebietsverluste (Elsass-Lothringen) relativ schnell wieder auf die Beine gekommen. Das Ziel, die als demütigend empfundenen Friedensbedingungen von 1871 aufzuheben, und ein hohes Sicherheitsbedürfnis gegenüber Deutschland prägten die Außenpolitik der "Dritten Republik". Nicht zu Unrecht sorgte sich Paris in erster Linie um die Bedrohung aus dem Osten: Pläne für einen "Präventivkrieg" gegen den ungeliebten Nachbarn Frankreich waren bei der deutschen Reichsleitung und im Generalstab immer wieder in der Diskussion. Trotzdem sollte Frankreich bis zum Kriegsausbruch 1914 eine eher passive und wenig aggressive Rolle im europäischen Mächtekonzert spielen. Die Außenpolitik des deutschen Reiches nach 1890 bereitete auch Großbritannien, der bislang unangefochtenen Weltmacht, Sorgen. Die Machtbasis des Inselstaates waren sein imperiales Weltreich, die stark industrialisierte Wirtschaft, der weltweit wichtigste Kapitalmarkt und die mächtige Flotte. Ein Konflikt mit anderen europäischen Mächten hätte den weiteren britischen Aufstieg nur gefährden können, so dass London bemüht war, in keinen Krieg verwickelt zu werden. Mit der Durchsetzung der Unabhängigkeit Belgiens 1831 wurde ein traditionelles Ziel britischer Außenpolitik – nämlich zu verhindern, dass die England gegenüberliegende Kanalküste unter die Kontrolle einer einzigen europäischen Großmacht geriet – auf diplomatischem Weg erreicht. Seit dem Krimkrieg 1854-1856 gegen Russland zog sich die parlamentarische Monarchie in die Rolle eines an der Wahrung des europäischen Gleichgewichts interessierten Beobachters zurück. Diese "splendid isolation" gab Großbritannien erst auf, als der erstarkte Machtfaktor Deutschland sein Streben nach einer hegemonialen Stellung in Europa und den Willen zur eigenen "Weltpolitik" zum Ausdruck brachte. Entschlossen, die Gefahr, dass sich ein ernsthafter Konkurrent entwickeln könnte, im Keim zu ersticken, näherten sich London und Paris nach der Faschoda-Krise 1893 aneinander an und schlossen 1904 die gegen das Deutsche Reich gerichtete "entente cordiale". "Weltpolitik" Deutschland hatte bei der Aufteilung der Welt im Zeitalter des Imperialismus bisher keine großen Erfolge vorzuweisen. Zwar drängten starke Kräfte zu einer offensiven Kolonialpolitik, doch Bismarck war trotz des Drucks der expansionistischen Kräfte eher zurückhaltend gewesen: "Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland und hier [...] liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte; das ist meine Karte von Afrika." Erst 1884/85 wurden die ersten Gebietserwerbungen zunächst privatwirtschaftlich organisierter deutscher Kolonialgesellschaften in Afrika und im Pazifik unter den "Schutz" des Reiches gestellt und Deutschland rückte in den Kreis der Kolonialmächte auf. Ein deutlicher Wandel in der deutschen Außenpolitik wurde spätestens 1897 offenbar, als der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow für Deutschland das Recht auf einen "Platz an der Sonne" einforderte. Er erklärte im Reichstag: "die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer, und sich selbst den Himmel reservierte [...] – diese Zeiten sind vorüber." Zwar entsprach die Rhetorik, mit der diese "Weltpolitik", die deutsche Version des Imperialismus, vertreten wurde, weitgehend dem Sprachgebrauch der einflussreichen nationalistischen Agitationsverbände wie dem Alldeutschen Verband, dem Flottenverein und dem Kolonialverein, der dahinter liegende Grundgedanke war in Deutschland jedoch politisches Allgemeingut, der von Konservativen und Nationalliberalen ebenso Zustimmung erfuhr wie von bürgerlichen Linken und weiten Teilen der Sozialdemokratie: Deutschlands Rolle in der Welt sei dem, was ihm quasi naturgemäß zustände, nicht angemessen, und der Weltmachtstatus müsse gegen den Widerstand der anderen Staaten, die aus Neid Deutschland an der Erringung wahrer Größe hinderten, durchgesetzt werden. "Weltpolitik" war im öffentlichen Bewusstsein daher eine notwendige Konsequenz der Reichsgründung, da aktive Großmachtpolitik nur möglich sei, wenn sich das Reich auch außerhalb Europas engagiere. Zwar waren die Kolonien wirtschaftlich mehr Belastung als Gewinn, doch die politische und ideelle Bedeutung der "Weltpolitik" war den führenden deutschen Politikern wichtiger als der ökonomische Profit bei der Ausbeutung der Kolonien. Die nun anvisierte deutsche Weltmachtstellung sollte durch ein gigantisches Flottenrüstungsprogramm durchgesetzt werden. Die deutsche Flotte sollte in erster Linie Großbritannien weitreichende Konzessionen für ein großes eigenes Kolonialreich abringen. Nach Ansicht von Großadmiral Alfred von Tirpitz sollte England angesichts der Größe der deutschen Flotte "jede Neigung uns anzugreifen verloren haben und infolgedessen Eurer Majestät ein solches Maß an Seegeltung zugestehen und Eurer Majestät ermöglichen, eine große überseeische Politik zu führen." Doch Tirpitz warnte auch beständig, sich nicht auf außenpolitische Abenteuer einzulassen, bis die Flotte für eine Konfrontation mit England stark genug sei. Der imperiale Traum von einem ausgedehnten Kolonialreich war angesichts einer schon weitgehend aufgeteilten Welt nicht allein mit friedlichen Mitteln oder reinen Machtdemonstrationen zu erreichen. Dass Deutschland neben der weltweit stärksten Armee nun auch noch Seestreitkräfte aufbaute, die der britischen Grand Fleet Paroli bieten können sollten, traf in London erwartungsgemäß auf wenig Verständnis. Was folgte, war ein Rüstungswettlauf, der die Staatsfinanzen des Reiches stark strapazierte und auch militärisch keine wirklichen Vorteile verschaffen sollte, da der Erfolg der kostspieligen deutschen Flotte im Krieg ausbleiben sollte. Die neue außenpolitische Linie des Reiches wurde von den restlichen Staaten auch deshalb als Bedrohung empfunden, weil sie mit einem säbelrasselnden, prahlerischen Gehabe einherging. Der von Minderwertigkeitsgefühlen gequälte Wilhelm II. war besonders lautstark. Die Krügerdepesche 1896, ein Glückwunschtelegramm an den Präsidenten der Südafrikanischen Republik, wo gerade ein britisches Expeditionskorps vernichtend geschlagen worden war, und die so genannte Daily-Telegraph-Affäre 1908, als Wilhelm in einem Zeitungsinterview die Briten als "verrückt wie Märzhasen" bezeichnete, belasteten das Verhältnis zu Großbritannien zusätzlich. Eine schrille Begleitmusik zu einem der größeren weltpolitischen Engagements lieferte Wilhelm II. mit der so genannten Hunnenrede, die weltweit für Empörung sorgte. Im Juli 1900 verabschiedete er in Bremerhaven deutsche Truppen, die gemeinsam mit Truppen der meisten Westmächte in China den so genannten Boxeraufstand niederschlagen sollten, mit folgenden Worten: "Kommt ihr an den Feind, so wisst: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter König Etzel sich einen Namen gemacht haben, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so muss der Name Deutscher in China auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen." Dass die deutsche Kolonialpolitik neben der starken Rhetorik auch keineswegs zimperlich in der Wahl ihrer Mittel war, veranschaulichen die blutigen Niederschlagungen der Aufstände der Maji-Maji und der Herero: Nachdem der deutsche General von Trotha 1904 die vollständige Vernichtung der etwa 80.000 Herero befohlen hatte überlebten nur etwa 16.000 diesen ersten beabsichtigten Genozid des 20. Jahrhunderts. Während der zweiten Welle der Kolonialerwerbungen ab 1897 kamen nur vergleichsweise unbedeutende Gebiete in China und dem Pazifik hinzu. Neben dem Eingreifen in China, einer versuchten Intervention in Marokko und dem mit dem Bau der Bagdad-Bahn verbundenen Engagement im Mittleren Osten konzentrierte sich die deutsche Kolonialpolitik doch weitgehend auf die Sicherung des Bestehenden. Deutschland unternahm noch keine ernsthaften Versuche, seinen Einfluss in der Welt in großem Stil auszuweiten. Die Krise spitzt sich zu Dass die deutsche "Weltpolitik" dennoch immer wieder in Konflikt mit England, Frankreich und Russland geriet, führte zur weiteren Verfestigung der Koalition der zukünftigen Entente-Mächte. Endgültig besiegelte der britisch-russische Interessenausgleich 1907 und damit die Erweiterung der "entente cordiale" zur "triple entente" das Scheitern der deutschen Bündnispolitik: Die späteren Kriegskoalitionen standen sich nun gegenüber und alle Versuche der deutschen Diplomatie, diesen Dualismus aufzulösen, scheiterten. Weder Russland noch England waren gewillt, ihre Bündnisse zugunsten einer Allianz mit Deutschland aufzugeben. Gerade in London machte man sich keinerlei Illusionen bezüglich der langfristigen deutschen Ziele. Der ranghöchste britische Diplomat Sir Arthur Nicolson schrieb: "Die höchsten Ziele Deutschlands bestehen sicherlich ohne Zweifel darin, die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent zu gewinnen." Er war der Ansicht, das Kaiserreich werde anschließend "mit uns einen Wettkampf um die Vormachtstellung zur See beginnen." Für Bismarck waren die Expansionsbestrebungen Deutschlands auf dem Kontinent nach 1871 zunächst saturiert gewesen. Nach dem Thronbesteigung Wilhelms II. und der Absetzung Bismarcks wuchs der Einfluss jener Kräfte, die eine expansive Politik auch in Europa befürworteten. Angesichts ausbleibender greifbarer außenpolitischer Erfolge mit diplomatischen Mitteln geriet eine bewaffnete Auseinandersetzung immer mehr zu einer scheinbar annehmbaren Option, um die in den Augen der Elite Deutschlands unbefriedigende Situation zu durchbrechen. In einem Klima des übersteigerten Nationalismus wuchs die Bereitschaft der Regierenden, eine militärische Lösung der Konflikte zu suchen. Im Umkreis des Kaisers nahm die Glorifizierung des Militärischen gegenüber zivilem und diplomatischem Politikmanagement geradezu wahnhafte Ausmaße an. Wilhelm II. erklärte 1912: "Das ewige Betonen des Friedens bei allen Gelegenheiten – passenden und unpassenden – hat in den 43 Friedensjahren eine geradezu eunuchenhafte Anschauung unter den leitenden Staatsmännern und Diplomaten Europas gezeitigt." Konsequenterweise war auf dem Höhepunkt der Balkankrise 1912 ein "Kriegsrat" abgehalten worden, zu dem keine Zivilisten eingeladen waren. Im Kreise seiner militärischen Berater und in Abwesenheit des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg wurden Pläne für einen "Präventivkrieg" gegen Großbritannien, Frankreich und Russland mit dem deutschen Kaiser diskutiert. Während Generalstabschef Helmuth von Moltke erklärte "Ich halte den Krieg für unvermeidbar und je eher, je besser", wollte Großadmiral Alfred von Tirpitz den Krieg noch 1½ Jahre hinausschieben, bis die Marine auf dem erwünschten Stand sei. Obwohl die Balkan-Krise 1913 diplomatisch beigelegt wurde und die deutsche Regierung den österreichisch-ungarischen Bündnispartner mehrmals von einem militärischen Alleingang abgehalten hatte, wurde dabei deutlich, dass die Reichsleitung über kurz oder lang einen Krieg nicht nur erwartete, sondern auch befürwortete. Die Begründung der Kriegsbefürworter blieb schon seit den Krisen des Jahres 1887 dieselbe: Es müsse durch rechtzeitiges Losschlagen verhindert werden, dass die anderen europäischen Mächte – allen voran Russland – übermächtig würden. Verstärkt wurde die Kriegsbereitschaft noch von dem an Eigendynamik gewinnenden rassenpolitischen Gedanken, "dass ein europäischer Krieg über kurz oder lang kommen muss, in dem es sich in erster Linie handeln wird um einen Kampf zwischen Germanentum und Slawentum" (Moltke). Gerade auf dem Balkan verschränkten sich außenpolitische Konflikte unter den Großmächten mit politischen, religiösen und ethnischen Problemen der Region, wo sich die Interessensphären Österreich-Ungarns mit denen Russlands überschnitten. Die österreichisch-ungarische Annexion Bosnien-Herzegowinas verschärfte 1908/09 die Situation, da sich ein Großteil der bosnischen Bevölkerung eher dem benachbarten Serbien zugehörig fühlte als dem von Österreichern und Magyaren dominierten Habsburgerreich. Auch die nationalistische Organisation "Schwarze Hand", der die Attentäter von Sarajewo angehörten, wollte ihr Ziel der Loslösung von ÖsterreichUngarn mit Gewalt erreichen. Das vom greisen Franz-Joseph I. regierte Österreich-Ungarn drohte angesichts slawischer Unabhängigkeitsbewegungen gegen die als Unterdrückung empfundene Herrschaft zu zerfallen. Im nördlichen Böhmen, Mähren und auf dem Balkan schwanden Autorität und Integrationskraft des Habsburgerreiches. Den Konflikt mit Russland in Kauf nehmend, suchte Wien eine Gelegenheit, seine alte Autorität mittels eines Krieges auf dem Balkan wiederherzustellen. Eine Fraktion von "Falken" im österreichisch-ungarischen Generalstab um Conrad von Hötzendorf plädierte unter diesem Eindruck beständig für einen "Präventivkrieg". Allein 1913 forderte Hötzendorf 25 mal Krieg gegen Serbien. Ironischerweise verloren die Gegenspieler des kriegsfreudigen Generalstabschefs durch das Attentat von Sarajewo ihren stärksten Verbündeten: Franz Ferdinand war der einflussreichste Gegner des geforderten militärischen Vorgehens gewesen und galt als Anwalt slawischer Interessen. In einer ganzen Reihe schwerer Krisen war Europa seit Beginn des Jahrhunderts immer wieder an den Rand eines Krieges gerückt. Neben den Krisen auf dem Balkan sind dabei vor allem noch die Marokko-Krisen 1905 und 1911 zu nennen, bei denen Deutschland und Frankreich aneinander gerieten. Gerade die Bereitschaft, seine militärische Macht als Drohpotential einzusetzen, hatte dem Ansehen des deutschen Reiches geschadet: Nach einer riskanten Machtdemonstration durch die Entsendung eines Kanonenbootes nach Marokko 1911 ("Panthersprung nach Agadir") wurde Deutschland allgemein als Bedrohung für den Frieden empfunden. Bis 1914 war Deutschland aufgrund seiner aggressiven, sprunghaften und lautstarken Außenpolitik in außenpolitische Isolation geraten. Die mal gegen Frankreich, mal gegen England oder Russland gerichtete "Politik der Stärke" hatte eine Situation geschaffen, die von Deutschland als Akt der "Einkreisung" empfunden und dargestellt wurde. Obwohl sich das deutsche Reich von Feinden umgeben sah, handelte es sich vielmehr um eine "Auskreisung", da sich das Reich selbsttätig ins diplomatische Abseits manövriert hatte. Zu dem Gefühl der Bedrohung von Außen kamen gravierende innenpolitische Probleme. Innere Ursachen Vieles spricht dafür, dass die lärmende Großmachtpose dazu diente, innere Konflikte zu überdecken. Deutschland befand sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer Phase des tief greifenden gesellschaftlichen Wandels und der inneren Zerrissenheit. Der eingangs erwähnte Fortschrittsoptimismus war nur eine Seite der gesellschaftlichen Realität. Ein starke Spannung zwischen beschleunigten Modernisierungsprozessen und alten Lebensgewohnheiten, zwischen industrieller, kultureller und politischer Dynamik und der Beharrlichkeit überkommener Strukturen und Denkweisen sowie Zukunftsangst prägte die Gesellschaft. Die rasche Industrialisierung und Urbanisierung förderten das Entstehen einer zunehmend selbstbewussten Arbeiterbewegung, die sich in einem grundlegenden Konflikt mit dem Obrigkeitsstaat befand. Auch Jahrzehnte der Unterdrückung durch die "Sozialistengesetze" konnten nicht verhindern, dass die Sozialdemokratie ab 1912 die stärkste Fraktion im Reichstag stellte. Die SPD war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die größte und bestorganisierte sozialistische Partei der Welt und vereinte ein Drittel der (mangels Frauenwahlrecht nur männlichen) Wählerstimmen auf sich. Unter dem Eindruck materieller Zugeständnisse an die Arbeiter begann ihr Programm vom revolutionären Umsturz der autoritären Ordnung an Radikalität zu verlieren. Bei der Frage, ob die Abschaffung des Kapitalismus sowie die Einrichtung der Demokratie in Deutschland nun auf dem Weg der Revolution oder der Reformen erreicht werden sollen, begannen sich reformistische Kräfte durchzusetzen. Auch das Bürgertum verlangte gegenüber der vom Kaiser ernannten und von den Interessen der alten Eliten dominierten Reichsleitung mehr Mitsprache. Der Reichskanzler musste immer wieder auf die Parteien des Bürgertums im Reichstag zugehen um seine politischen Vorstellungen durchsetzen. Denn obwohl der Reichstag nur wenige Befugnisse hatte, verfügte er aber mit dem Recht, den Etat zu beschließen, über ein zentrales Machtinstrument. Wie alle partizipativen Institutionen war auch der Reichstag dem Kaiser ein ständiger Dorn im Auge. Mehrfach erwog er, den Reichstag durch einen Staatsstreich völlig abzuschaffen und die Sozialdemokratie zu zerschlagen, da beide einer nationalen Politik im Wege stünden. Angesichts des blutig niedergeworfenen Moskauer Arbeiteraufstandes 1905 erklärte Wilhelm II.: "Erst die Sozialisten abschießen, köpfen und unschädlich machen, wenn nötig, per Blutbad, und dann Krieg nach außen." Diese kaiserliche Gewaltphantasie war zwar nicht durchführbar und diente daher mehr der Begründung einer moderaten außenpolitischen Linie als der Vorbereitung eines Blutbades, sie illustriert aber den Grad der Ablehnung der demokratischen Kräfte. Besondere innenpolitische Schwierigkeiten bereitete die mit ungeheuren Kosten verbundene Aufrüstung. Die Finanzierung der verschiedenen Flotten- und Heeresvorlagen brachte die Staatsfinanzen an die Grenzen der Belastbarkeit und traf die Arbeiterschaft besonders schwer, da der Großteil des Geldes über indirekte Steuern beschafft wurde. Allein zwischen 1900 und 1908 verdoppelten sich die Staatsschulden aufgrund des MarineProgramms. Die Angst vieler Gegner der Gesetzesvorlagen davor, als national unzuverlässig – als "vaterlandslose Gesellen" – hingestellt zu werden, sorgte dennoch immer wieder für die nötigen Mehrheiten im Reichstag, um das Aufrüstungsprogramm genehmigt zu bekommen. Auch regionale Konflikte zwischen einzelnen Bundesstaaten und dem übermächtigen Preußen, konfessionelle Konflikte zwischen der protestantischen Mehrheit und dem im Kirchenkampf bedrängten politischen Katholizismus, sowie "ethnische" Konflikte mit den Minderheiten der Polen, Elsässer und Dänen, die sich gegen die Germanisierungspolitik stemmten, strapazierten das Land. Dass das Reich angesichts dieser Zerrissenheit nicht den inneren Zusammenhalt verlor, ist der "Zivilreligion des deutschen Staates" (Roger Chickering) zu verdanken: Der Nationalismus als kollektive Identitätsstiftung erreichte nach 1871 eine bisher nicht gekannte Bedeutung und überdeckte viele innere Konflikte. So konnten die nationalistischen Interessenverbände Millionen von Mitgliedern für sich gewinnen. Die dort propagierten weitgehenden außenpolitischen Forderungen waren nicht die einzigen Äußerungsformen des Nationalismus. Auch die weiteren Grundbestandteile des deutschnationalen Gedankengutes, Antisemitismus, Rassismus und Militarismus hatten Konjunktur. Insbesonders in der allgemeinen Überhöhung des Militärischen spiegelt sich die autoritäre und kriegerische Gründungsgeschichte der Nation wider. Die nahezu sakrosankte Offizierskaste sah den Krieg als sozialdarwinistischen Selbstzweck an und drängte, sich mit weiten Teilen der Bevölkerung einig wissend, auf eine Gelegenheit, sich in einem Krieg zu bewähren. Angesichts der gesellschaftlichen Krise erhofften sie sich in einem Krieg das Erlebnis der nationalen "Wiedergeburt". Typisch hierfür mag die Haltung gewesen sein, die der preußische Generalfeldmarschall und Militärhistoriker Colmar von der Goltz 1907 zum Ausdruck brachte: „Ich wünsche dem deutschen Vaterlande freilich von allen guten Dingen zwei, nämlich völlige Verarmung und einen mehrjährigen harten Krieg. Dann würde sich das deutsche Volk vielleicht noch einmal wieder erheben und für Jahrhunderte vor moralischer Auflösung schützen.” Nicht nur das Militär hatte Probleme, mit den Herausforderungen der modernen pluralistischen Industriegesellschaft zurechtzukommen. Auch viele Künstler, Schriftsteller und Ärzte waren schon vor dem Krieg von militärischem Geist durchdrungen: Sie sahen im dem Krieg ein "Stahlbad" oder "reinigendes Gewitter" mit kathartischer Wirkung, das die Verderbtheit und Unsicherheit der modernen Welt hinwegfegen sollte. In dieser "konstitutionell getarnten Militärmonarchie" (Immanuel Geiss), beherrscht von einem Kaiser, dem "Weltgeltung" mehr bedeutete als das Wohlergehen der Bürger, gab es keine bedeutenden Kräfte, die sich dem nationalistischen Konsens zu entziehen vermochten. Der Wahn vom Überlebenskampf deutscher Kultur gegen "angelsächsischen Handelsgeist", "lateinische Dekadenz" oder "slawische Barbarei" dominierte die Köpfe. Juli-Krise Die Kriegsbereitschaft vieler Entscheidungsträger gegenüber Russland und Frankreich war in diesem Klima des sich radikalisierenden Nationalismus bis zum Sommer 1914 weiter gestiegen. Der österreichische Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf zweifelte, ob man "warten solle, bis Frankreich und Russland bereit wären, uns gemeinsam anzufallen, oder ob es nicht wünschenswerter wäre, dass der 'unvermeidliche' Konflikt früher beginnen würde; auch die slawische Frage gestalte sich immer schwieriger und gefährlicher." Auch nach Ansicht seines deutschen Kollegen, des Generalstabschefs Helmuth von Moltke bliebe nichts anderes übrig, als einen Präventivkrieg zu führen, solange dieser noch zugunsten Deutschlands entschieden werden könne. Er wies daher den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Gottlieb von Jagow an, "unsere Politik auf die baldige Herbeiführung eines Krieges einzustellen." In der Ermordung des Erzherzogs Franz-Ferdinand und seiner Gattin Sophie von Hohenberg am 28. Juni 1914 sahen die Kriegsadvokaten in Berlin und Wien die Chance zum Handeln gekommen. Als Wilhelm II. auf das Attentat mit "Jetzt oder nie!" reagierte, war das dennoch kein eindeutiges Plädoyer für den knapp vier Wochen später beginnenden Weltkrieg. Erwünscht war zunächst nur die Abrechnung" mit Serbien, ein begrenzter Krieg auf dem Balkan. Ein Krieg mit Russland und Frankreich wurde von den Entscheidungsträgern zwar in Kauf genommen, dass aber auch England in den Krieg eingreifen würde, war vielen Akteuren auf deutscher Seite zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Es sollte sich als fatal erweisen, dass sich auch Bethmann Hollweg inzwischen den Präventivkriegsplänen gegenüber aufgeschlossen zeigte, obwohl nichts für die Annahme der Reichsleitung spricht, die französischrussischen Rüstungsanstrengungen seien eine Vorbereitung für einen 1916/17 zu erwartenden Angriff auf Deutschland. Seit Bismarck hatten alle Reichskanzler den Kriegsplänen des Generalstabs mit Entschiedenheit entgegengewirkt. Doch in der Julikrise 1914 gab Reichskanzler Bethmann Hollweg plötzlich den Kriegsforderungen der Militärs nach, in der Illusion, den Konflikt auf den Balkan begrenzen zu können. Bethmann Hollweg hat sich nach den Erkenntnissen der historischen Forschung bei der Sitzung des Kronrates am 5. Juli zwar gegen die weitergehenden Kriegspläne Moltkes durchgesetzt, aber dennoch den Kaiser auf die Strategie festgelegt, einen begrenzten Krieg auf dem Balkan zu führen. Wien ersuchte das Deutsche Reich um Unterstützung für Strafaktionen gegen die serbische Regierung, der die Unterstützung der Attentäter von Sarajevo zur Last gelegt wurde. Inwiefern diese Vermutung berechtigt war, ist auch heute nicht einwandfrei geklärt. Fest steht, dass der Chef des serbischen Geheimdienstes die Terrororganisation "Schwarze Hand" leitete. Höchstwahrscheinlich war die serbische Regierung über das bevorstehende Attentat unterrichtet gewesen, hatte aber ebenso wenig wie die Regierungen in Wien und St. Petersburg, die recht konkreter Hinweise auf die bevorstehende Gefahr hatten, etwas zur Verhinderung des Attentats unternommen. Die Betonung der Bündnistreue war in erster Linie zur Abschreckung des mit Serbien verbündeten Russlands gedacht. Nach der erwähnten Kronratssitzung am 5. Juli sicherte Deutschland Österreich in dem so genannten "Blankoscheck" volle Unterstützung zu und drängte auf rasches und entschlossenes Handeln, da die Welle internationaler Empörung über das Attentat von Sarajevo ein günstiges Klima für militärische Strafaktionen gegen Serbien geschaffen hatte. Durch schnelles und dennoch diplomatisches Vorgehen sollte verhindert werden, dass die Bündnisse der Entente-Staaten zum Tragen kommen. Wilhelm II. war der Ansicht, Russland werde nicht auf der Seite Serbiens eingreifen und auch Frankreich werde sich daraufhin zurückhalten. Doch auch für den anderweitigen Fall – das Eingreifen Russlands und Frankreichs – sah man sich in Berlin gut genug gerüstet. Entsprechend der mit Berlin abgestimmten Strategie eines begrenzten Krieges mit Serbien sandte Wien nach einigen Verzögerungen am 23. Juli, erst 18 Tage nach dem "Blankoscheck", ein Ultimatum an Belgrad, dessen Bedingungen bewusst so gesetzt waren, dass sie von Serbien nie zur Gänze hätten erfüllt werden können, ohne seine staatliche Souveränität aufzugeben. In der Annahme, man sei auf alle Eventualitäten vorbereitet, war der Großteil der beiden Regierungen und die Kaiser inzwischen in den Urlaub gefahren. Auch um Normalität vorzutäuschen und damit die potentiellen Kriegsgegner in Sicherheit zu wiegen, ging Wilhelm II. auf seine jährliche Nordlandreise, während Bethmann Hollweg in Berlin blieb, um die Umsetzung der vereinbarten Strategie zu dirigieren. Diese Strategie scheiterte jedoch an mehreren schwerwiegenden Fehleinschätzungen: Russland war entgegen den Spekulationen der Mittelmächte keineswegs bereit, der Zerschlagung Serbiens durch Österreich-Ungarn tatenlos zuzusehen. Der Zar vertraute auf die Zusicherung seiner Generalität, die russische Armee sei kriegsbereit, und war willens, Serbien zur Seite zu stehen. Zwar überschätzte man sowohl in Berlin als auch in St. Peterburg die Schlagkraft der russischen Armee in dem sich anbahnenden technisierten Krieg. Doch die Entschlossenheit des Zaren und seiner Berater, die an Deutschland verlorene Rolle als Führungsmacht auf dem europäischen Kontinent wiederzuerlangen, Russlands Sendungsbewusstsein als Schutzmacht aller Slawen und der Wille, nach der Schmach des verlorenen Krieges gegen Japan 1905 wieder eigene Stärke zu beweisen, wurden in Berlin und Wien sträflich unterschätzt. Es wurde nicht ausreichend berücksichtigt, wie bedeutend der Zeitfaktor für ein isoliertes Vorgehen gegen Belgrad gewesen wäre. Verzögerungen gab es aber aus verschiedenen Gründen: der Ernteurlaub weiter Teile der österreichischen Armee, der nicht abgebrochen werden konnte ohne Verdacht zu erwecken; Uneinigkeit zwischen Wien und Budapest, da der ungarische Ministerpräsident Tizas einen Krieg gegen Serbien ablehnte; der von der österreichischen Führung zunächst unberücksichtigte Besuch des französischen Präsidenten Raymond Pointcaré in St. Petersburg vom 20-22. Juli. Wider Erwarten akzeptierte Serbien fast alle Punkte des Ultimatums bis auf jene, die seine staatliche Souveränität gefährdeten. Die diplomatisch geschickte Antwort aus Belgrad auf das harsche Ultimatum und die seit dem Attentat verstrichene Zeit ließen weltweit die öffentliche Meinung umschwenken, so dass nun Wien als der Kriegstreiber angesehen wurde. Für den Fall eines Eingreifens von Seiten Russlands gab es in Deutschland keine anderen militärischen Planungen als einen Angriff auf Frankreich. Der Schlieffen-Plan war der einzige militärische Einsatzplan des deutschen Generalstabes für einen europäischen Krieg. Er sah eine gigantische Umfassungsoperation gegen Frankreich vor: Unter Bruch der belgischen Neutralität sollten die deutschen Truppen im Westen überraschend in Nordfrankreich einfallen, Paris bedrohen und der großen französischen Armee eine vernichtende Niederlage beibringen. Danach, so die Hoffnung, würden größere Verbände noch vor der endgültig abgeschlossenen Mobilmachung Russlands für den Krieg im Osten frei werden. Angesichts des Überfalls auf das neutrale Belgien war der Kriegseintritt Großbritanniens unabwendbar. Obwohl London 1832 eine weitreichende Garantieerklärung für Belgien abgegeben hatte und zudem immer wieder unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es eine deutsche Vorherrschaft über Europa unter keinen Umständen dulden könne, ignorierten dies die Planer in Berlin. Sowohl in der Einschätzung der militärischen Macht der potentiellen Gegner in dem bevorstehenden Konflikt als auch bei der Antizipation ihrer möglichen Handlungen befanden sich die Annahmen der deutschen Reichsleitung im eklatanten Widerspruch zu den ihnen bekannten Tatsachen. Sie bewegten sich in einem "Reich des Absurden" (Stig Förster), da zwischen dem Wunschdenken der deutschen Militärs und Politiker und der Realität kaum ein Zusammenhang bestand. Die Militärs waren sich durchaus bewusst, auf was sie sich einließen: Im Generalstab rechnete niemand ernsthaft mit einem kurzen Krieg, die Marineführung wusste, dass ihre Flotte nicht für einen Krieg bereit war und selbst der Kriegsbefürworter Moltke war sich bewusst, dass allein schon der Krieg gegen Frankreich "ein langes, mühevolles Ringen mit einem Lande sein wird, das sich nicht eher überwunden geben wird, als bis seine ganze Volkskraft gebrochen ist, und der auch unser Volk, selbst wenn wir Sieger sein sollten, bis aufs äußerste erschöpfen wird." Dass Moltke angesichts dessen dennoch plante, Frankreich innerhalb von 39 Tagen zu besiegen, spricht dafür, dass die Bereitschaft, diesen Krieg zu führen, stärker war als rationale Erwägungen. Mit rationalen Argumenten allein ist nicht zu erklären, warum die politische und militärische Führung in Deutschland und Österreich sehenden Auges in die Katastrophe ging. Einen Blick in die intellektuellen und moralischen Abgründe der Reichführung gewährte Kriegsminister Erich von Falkenhayn, der dem entsetzten Reichskanzler Bethmann Hollweg am 4. August 1914 erklärte: „…wenn wir auch darüber zugrunde gehen, schön war's doch”. Kriegsausbruch Am 28. Juli leitete Österreich-Ungarn unter dem Vorwand, die Regierung in Belgrad habe die Forderungen des Ultimatums nicht erfüllt, den Angriff auf Serbien ein. Angesichts der Bereitschaft Russlands, dem Bündnispartner Serbien zur Seite zu stehen, und des damit fehlgeschlagenen Plans, den Konflikt zu begrenzen, bekam die gerade aus dem Urlaub nach Berlin zurückgekehrte Reichsleitung Angst vor ihrer eigenen Courage. Laut Kriegsminister Erich von Falkenhayn hielt Wilhelm II. "wirre Reden, aus denen nur klar hervorgeht, dass er den Krieg jetzt nicht mehr will." An den Rand der serbischen Antwort auf das Ultimatum schrieb der Kaiser: "Ein großer moralischer Erfolg für Wien. Damit fällt jeder Kriegsgrund fort..." Doch erst nachdem die österreichische Kriegerklärung an Serbien bereits abgegangen war, sandte Bethmann Hollweg die Antwort des Kaisers an den deutschen Botschafter in Wien, wobei der zudem den entscheidenden Satz unterschlug. Zwar ahnte der Reichskanzler, wie das riskante Spiel ausgehen werde, als er in einem Schreiben vom 28. Juli vor dem bevorstehenden Weltkrieg warnte, der „die Kultur fast des gesamten Europas auf Jahrzehnte hinaus vernichten” werde, dennoch forderte er im selben Atemzug, militärische Kriegsvorbereitungen zu treffen. Als der Reichskanzler schließlich erkennen musste, dass London auf keinen Fall neutral bleiben konnte, war es zu spät für eine Eindämmung des großen Konfliktes. Dennoch forderte er Österreich sogar auf, es bei der Eroberung Belgrads bewenden zu lassen und den Feldzug einzustellen, womit er den Blankoscheck annullierte. Doch der Balkan-Krieg hatte bereits begonnen, die Vorbereitung auf den Überfall auf Frankreich waren in vollem Gange und Wilhelm II. und seine Berater drängten auf die finale "Abrechnung" mit Russland und Frankreich. Moltke meinte: "Da es nun einmal beschlossen ist, kann es nicht mehr geändert werden". Nachdem die österreichischen Truppen am 29. Juli mit der Beschießung Belgrads begonnen hatten ordnete Zar Nikolaus II. am 30. Juli 1914 die Gesamtmobilmachung der russischen Truppen an und lieferte damit der deutschen Reichsleitung den willkommenen Anlass, das Zarenreich für die deutsche Öffentlichkeit als Aggressor brandmarken zu können. Tatsächlich hatte man in Berlin genau darauf gewartet und erst selber gehandelt, nachdem Russland ein deutsches Ultimatum, seine Mobilmachung rückgängig zu machen, verstreichen ließ. Nun konnte der deutsche Kaiser in einer theatralischen Geste am 1. August 1914 die deutsche Mobilmachung als Akt der heroischen Vaterlandsverteidigung gegen den Aggressor aus dem Osten in Szene setzen. Am selben Tag erfolgte die Kriegserklärung an Russland: Am 3. August erklärte Deutschland Frankreich den Krieg und marschierte in Belgien ein. Am 4. August ließ Deutschland ein britisches Ultimatum verstreichen, in dem der sofortige Rückzug aus dem neutralen Belgien verlangt wurde; um Mitternacht erfolgte die britische Kriegserklärung an das Deutsche Reich. Das große Sterben hatte begonnen. In seinem "Aufruf an das Deutsche Volk" erklärte Wilhelm II. am 6. August: "Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande." "Augusterlebnis" Die lange geläufigen Bilder der Kriegsbegeisterung, der "Geist des 4. August", der die gesamte Bevölkerung erfasst habe, haben sich im Licht der historischen Forschung als höchst zweifelhaft erwiesen. Besonders bei den unteren Schichten und bei der ländlichen Bevölkerung herrschte keineswegs Kriegsbegeisterung, sondern vielmehr Unsicherheit, Furcht und Entsetzen. Vom siegessicheren nationalen Taumel waren vor allem Großstädter und Studenten ergriffen. Seit dem österreichischen Ultimatum an Serbien hatte sich die Zuspitzung der internationalen Beziehungen als schier unerträglicher Druck auf das Gemüt der Bevölkerung niedergeschlagen. Diese Spannung entlud sich nun auf den Straßen. In der Hoffnung auf ein Abenteuer, das spätestens Weihnachten siegreich beendet sein sollte, und begleitet vom Läuten der Kirchenglocken und den Kriegspredigten der Geistlichen beider Konfessionen, die den "Heiligen Krieg der Deutschen" (Gerd Krumeich) beschworen, feierten viele Menschen die ersehnte Erlösung aus der Unsicherheit. Doch auch in den Städten war die Stimmung nicht eindeutig, eine Mischung aus Jubel und Angst prägte die Menschen. Während z.B. vor dem Berliner Schloss und der Münchner Feldherrenhalle Tausende, unter ihnen der 25-jährige Adolf Hitler, feierten und in Umzügen durch die Stadt zogen, standen abseits Frauen mit verweinten Gesichtern. Der Schreinergeselle Georg Schenk aus Nürnberg berichtet seinem Tagebuch: "Endlich, am 1. August Abends 6 Uhr wurde bekannt, dass die allgemeine Mobilmachung befohlen sei und nun war alles auf höchste gesteigert. So manche Träne floss und manches Auge, das 10 Jahre trocken war, wurde feucht. Besonders waren es die Frauen und Mädchen, denn viele Männer und Burschen mussten die Heimat verlassen, um für das Vaterland zu kämpfen, das von Russland und Frankreich bedroht war. Die erste Nacht haben wenige geschlafen; denn die Sorge um den Mann, die Frau, den Bräutigam, die Braut waren schwerer als jeher, da man wusste, dass ein sehr schwerer Krieg bevorsteht." Die weit verbreitete Unsicherheit und Angst äußerte sich während der Juli-Krise auch in Anti-KriegsAktionen. In einem Aufruf der SPD-Führung vom 25. Juli hieß es "Die herrschenden Klassen, die euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen euch als Kanonenfutter missbrauchen. Überall muss den Gewalthabern in den Ohren klingen: Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Hoch die internationale Völkerverbrüderung!" Zwischen dem 28. und dem 30. Juli 1914 fanden angesichts der wachsenden Kriegsgefahr in rund 30 deutschen Städten Anti-Kriegs-Kundgebungen mit insgesamt knapp 250.000 Teilnehmern statt, in Berlin eine Großdemonstration mit 30.000 Teilnehmern. Während die täglichen Anti-Kriegs-Proteste im ganzen Reich noch andauerten, verhandelten Bethmann Hollweg und die Reichsführung mit den führenden Köpfen der SPD. Bethmann Hollweg vermochte geschickt den Eindruck zu vermitteln, Deutschland wäre Opfer einer russischen Aggression geworden. Gegen das verhasste autoritäre Zarenregime ließ sich die Führung der Sozialdemokratie für den als nationalen Verteidigungskrieg stilisierten Weltkrieg gewinnen. Anfang August ebbten die Proteste rasch ab, da inzwischen viele Arbeiter ebenso wie die SPD-Spitze der nationalen Propaganda der Reichsleitung auf den Leim gegangen waren und die vom Antimilitarismus des Parteiprogramms nur notdürftig übertünchten nationalen Gefühle freigesetzt wurden. Als der Kaiser am 4. August 1914 im Reichstag schließlich erklärte, er kenne keine Parteien mehr, er kenne nur noch Deutsche, stimmte die gesamte sozialdemokratische Fraktion für die Bewilligung der Kriegskredite. Jede ernstzunehmende Opposition gegen den Krieg war marginalisiert und selbst die wenigen Kriegsgegner um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beugten sich vorerst noch der Fraktionsdisziplin in der SPD. Die Unbeschwertheit, mit der viele in diesen Krieg zogen, löste bei den Beobachtern Befremden aus. So schrieb Ernst Ludwig, der Großherzog von Hessen: "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, diese singenden jungen Männerstimmen durch die Nacht zu hören und dabei zu wissen, sie ziehen ja alle in den Tod." Die Realität des Krieges ernüchterte auch die Kriegsbegeisterten bald: Ein Abiturient, der sich am 1. August als Freiwilliger gemeldet hatte, schreibt sechs Monate später: "Mit welch überschwänglichen Gefühlen bin ich in diesen Krieg gezogen, liebe Mutter. Und jetzt sitze ich hier, von Grauen geschüttelt." Ausblick Der Beginn des Ersten Weltkrieges markiert den Zusammenbruch der Welt des 19. Jahrhunderts und den Beginn eines Zeitalters der Katastrophen. Der Erste Weltkrieg kostete nicht nur ca. 10 Millionen Soldaten das Leben und 19 Millionen Verstümmelten und Verwundeten ihre Gesundheit und Unversehrtheit. Die soziale und politische Ordnung der am Krieg beteiligten Staaten wurde ebenso grundlegend erschüttert wie das internationale System. Von China bis zu den Falklandinseln kämpften mehr als 60 Millionen Soldaten aus fünf Kontinenten, auf knapp 4000 Meter Höhe in den Alpen und in den Tiefen des Atlantischen Ozeans, um den Sieg und um ihr Leben. Sie gerieten in eine durch U-Boote und Flugzeuge, Maschinengewehre und Giftgas hoch technisierte gigantische Tötungsmaschinerie: Die mörderischen Schlachten im Stellungskrieg der Westfront kosteten täglich bis zu 60.000 Soldaten das Leben, ohne eine militärische Entscheidung herbeizuführen. Die Hoffnungen derjenigen, die den Krieg begonnen hatten, sollten sich nicht erfüllen: Frankreich wurde nicht innerhalb der im Schlieffen-Plan vorgesehenen 39 Tage geschlagen und der Krieg entwickelte sich an allen Fronten zu einer gigantischen Materialschlacht der Millionenheere. Im ersten vollindustrialisierten "Volkskrieg", der ganz Europa und viele Länder außerhalb des Kontinents erfasste, wurden ganze Nationen und Volkswirtschaften für den Krieg mobilisiert, alle Teile der Gesellschaft in die Kriegsanstrengung eingebunden. Kaum ein Bereich des Lebens blieb unberührt. In seinem Aufruf vom 6. August erklärte Wilhelm II.: „Uns treibt nicht Eroberungslust”. Nur einen Monat später wurde von Reichskanzler Bethmann Hollweg eine Denkschrift über die Kriegsziele Deutschlands vorgelegt, die eine andere Sprache spricht: Annexionen vor allem im Westen, wirtschaftliche und politische Hegemonie für Deutschland in Europa und der Erwerb eines zusammenhängenden Kolonialreiches in Afrika waren die Eckpunkte des Programms. Die unter starkem Einfluss der nationalen Verbände entwickelten Kriegsziele verhinderten einen Verhandlungsfrieden. Auch die Kriegsziele der Entente-Mächte Russland und Frankreich sahen Annexionen vor, waren aber vergleichsweise moderat und konzentrierten sich auf die Rückgewinnung ehemals verlorener Gebiete und die Eindämmung deutschen Großmachtstrebens. In den Diskussionen um die deutschen Kriegsziele äußerten sich auch neue extreme Formen des rassischen Nationalismus. Unter Vorwegnahme nationalsozialistischer "Volkstumspolitik" wurde die Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen im Osten gefordert. Diese "ethnischen Säuberungen" sollten den Raum für rein deutsche Siedlungsgebiete schaffen. Auch der Antisemitismus erfuhr im Krieg eine dramatische Radikalisierung. So forderte z.B. Ludendorff im Frühjahr 1917, dass die polnischen Gebiete Österreich-Ungarns "judenfrei" an Deutschland zu übergeben seien. Bezüglich der Kriegsschuldfrage hat sich in der Geschichtswissenschaft inzwischen die Grundthese von der Hauptverantwortung der Mittelmächte am Ausbruch des Ersten Weltkrieges gegenüber apologetischen Argumentationen durchgesetzt, die dazu dienten den Schuldvorwurf der Sieger um jeden Preis zurückzuweisen. Als der Historiker Fritz Fischer 1961 in seiner Studie "Griff nach der Weltmacht" das "von der Politik und Wissenschaft aufgebaute und gehütete nationale Tabu" (Immanuel Geiss) angriff, löste das noch eine erbitterte Kontroverse aus. Wenn auch Fischers Annahme, Deutschland habe seit 1911 generalstabsmäßig einen Weltkrieg geplant und herbeigeführt, nur von einer Minderheit der Historiker vertreten wird, ist von einem "Hineinschlittern" der europäischen Großmächte in den Krieg keine Rede mehr. Zwar war der Krieg nicht Ergebnis einer zielgerichteten langfristig durchgehaltenen Politik des deutschen Reiches, doch ebensowenig ein einer Naturkatastrophe gleich über die Bevölkerung Europas hereinbrechendes Unglück. Die aggressive nationalistische Grunddisposition der deutschen und österreichischen Führungskräfte, einen Krieg zur Überwindung ihrer inneren und äußeren Krisen zu wagen, gepaart mit hysterischer und realitätsferner Politik und einem Fatalismus, der nur Sieg oder Untergang kannte, führten zur "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts". Es sollte bis zum 11. November 1918 dauern, bis die Mittelmächte unter dem Eindruck des bevorstehenden Zusammenbruchs und der Desintegration der deutschen Armee kapitulieren mussten. Die öffentliche Schmach der Kapitulation und die Unterzeichnung des Vertrags von Versailles überließen die für den Krieg politisch und militärisch Verantwortlichen aber den ihnen verhassten Demokraten. Sie begannen damit schon, die erst im Entstehen befindliche demokratische Nachkriegsordnung zu bekämpfen, und beförderten so eine historische Entwicklung, die sich nach 1933 in völlig neuen Dimensionen unmenschlicher Taten äußern sollte. Literatur Volker Berghahn: Der Erste Weltkrieg, München 2003. Roger Chickering: Das Deutsche Reich und der Erste Weltkrieg, München 2002. Michael Fröhlich: Imperialismus. Deutsche Kolonial- und Weltpolitik 1880–1914, München 1994. Fritz Fischer: Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düsseldorf 1967 (Auf Grund der 3. Auflage vollständig neu bearbeitete Sonderausgabe). Stig Förster: Im Reich des Absurden: Die Ursachen des Ersten Weltkrieges, in: Bernd Wegner (Hrsg.): Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten, Paderborn 2000. Imanuel Geiss: Der lange Weg in die Katastrophe. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs 1815-1914, München 1991. Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich und Irina Renz (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn 2004. Wolfgang J. Mommsen: Großmachtstellung und Weltpolitik 1870-1914. Die Außenpolitik des deutschen Reiches, Frankfurt a. M. 1993. Wolfgang J. Mommsen: Die Urkatastrophe Deutschlands. Der Erste Weltkrieg 1914-1918 (Gebhard. Handbuch der deutschen Geschichte, Band 17) Stuttgart 2002. Spiegel Spezial 1/2004: Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Die Spiegel-Serie über den 1. Weltkrieg und die Folgen. Jeffrey Verhey: Der "Geist von 1914" und die Erfindung der Volksgemeinschaft, Hamburg 2000. Links (Auswahl) Themenportal 1. Weltkrieg http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/ LeMO: Lebendiges virtuelles Museum Online des Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/index.html Der Weltkrieg 1914 – 1918. Ereignis und Erinnerung Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums http://www.dhm.de/ausstellungen/der-erste-weltkrieg/index.html FirstWorldWar.com Eine sehr umfangreiche Seite auf Englisch http://www.firstworldwar.com/index.htm KBW Wikipedia Umfangreicher Lexikoneintrag mit Möglichkeit zur Ergänzung http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg