Hamburger Beiträge zur Mathematik

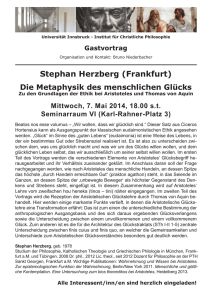

Werbung