stress und krankheitsverarbeitung bei patienten mit somatoformen

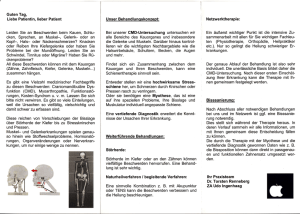

Werbung