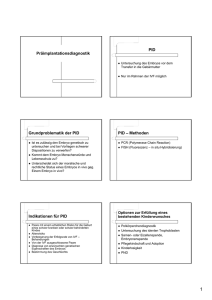

PID, PND, Forschung an Embryonen

Werbung