Vortrag beim Europäischen Gewerkschaftsbund1

Werbung

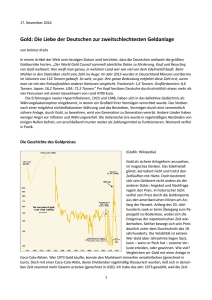

"Beyond the crisis: Developing sustainable alternatives" Hintergrundinformation zum Vortrag auf der Konferenz des Europäischen Gewerkschaftsbunds ETUI (european trade union institute) vom 10.-11. September 2009 in Brüssel zum Thema "How did we get there – have we reached a consensus?" von Friederike Spiecker Die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind vielschichtig. Ein Hauptproblem ist die seit Jahren forcierte Deregulierung der Finanzmärkte. Letzten Endes führte sie zu einer Aufweichung des Geldmonopols der Zentralbanken. Damit standen finanzielle Mittel für spekulative Geschäfte in großen Mengen zur Verfügung. Spekulationen führen – anders als von vielen Ökonomen behauptet – nicht automatisch zu "Gleichgewichts"preisen, die ohne sie auf Dauer sowieso zustande gekommen wären aufgrund von realwirtschaftlichen Fundamentaldaten. Vielmehr können sie bei entsprechend großem Volumen Preise verzerren und zumindest für eine gewisse Zeit eigene Trends in die Welt setzen, die den Fundamentaldaten komplett zuwider laufen. Mit dem Platzen spekulativer Preisblasen werden diese falschen Trends zwar wieder korrigiert – die realwirtschaftliche Wirklichkeit holt die monetäre Traumtänzerei irgendwann ein –, aber in aller Regel unterschießen die Preise dann das, was die Fundamentaldaten zuvor erfordert hätten. Schlimmer noch: Das spekulationsbedingte Auf und Ab der Preise behindert die Realwirtschaft derart, dass die realwirtschaftlichen Fundamentaldaten ihrerseits auf die spekulativen Trends reagieren, denen sie angeblich Orientierung geben. Die Realwirtschaft, also der Sektor der nicht der Finanzbranche angehörenden Unternehmen, leidet daher extrem unter der Deregulierung des Finanzsektors: Bereits vor der Krise konnten Sachinvestoren mit den im Spekulationsgeschäft kurzfristig erzielbaren Renditen kaum konkurrieren, so dass viele Finanzmittel nicht in Sachinvestitionen flossen, sondern in das globale Finanzkasino wanderten. Die Sachinvestitionen blieben deshalb in den Boomzeiten hinter dem zurück, was ohne Spekulationsmotor möglich gewesen wäre. Seit Ausbruch der Krise gerieten durch die extremen Preisschwankungen bei Rohstoffen und Währungen die Kalkulationsgrundlagen vieler Sachinvestoren dermaßen durcheinander, dass sie wie gelähmt sind und mit Abwarten reagieren – ein einzelwirtschaftlich rationales Verhalten mit gesamtwirtschaftlich katastrophalen Folgen. Zudem haben sich die Finanzierungsbedingungen für Investitionen deutlich verschlechtert, weil viele Finanzintermediäre, die sich jahrelang als Croupiers und Spieler des globalen Finanzkasinos betätigt haben, ihre Wunden lecken und jetzt risikoavers agieren. Ich möchte mich bei der Analyse, wie es zur Finanzkrise kam, auf einen Aspekt der Realwirtschaft konzentrieren, der meines Erachtens eine erhebliche Rolle spielt und Ansatzpunkte bietet, welche Lehren aus der Krise zu ziehen sind und was die Gewerkschaften dazu beitragen können. Es geht darum, dass die Realwirtschaft in vielen Ländern nicht nur unter dem globalen Finanzkasino schon vor der Krise gelitten hat und seit Ausbruch der Krise leidet, sondern dass die Realwirtschaft dem Finanzkasino auch Vorschub geleistet hat, also mit ursächlich ist für die Krise. Die Rede ist von den immensen Handelsungleichgewichten, die sich in den letzten zehn Jahren weltweit aufgebaut haben. Sie waren zwar nicht direkt Auslöser der Finanzkrise, aber – das ist meine These – sie stellten eine Art Treibstofflager dar, das die Spekulationsblasen mit speiste und bei deren Platzen enorme Explosionskräfte frei setzte. (evtl. Grafik ) Wie kommen Handelsungleichgewichte zustande? Ein Land verkauft netto mehr an andere Länder, wenn es insgesamt wettbewerbsfähiger ist als die Handelspartner. 1 Wettbewerbsfähiger ist es, wenn es seine Waren im Schnitt billiger anbieten kann als die Konkurrenz. Ein Land gewinnt insgesamt an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, wenn seine Inflationsrate unter der anderer Länder bleibt und gleichzeitig seine Währung nicht entsprechend aufwertet. Umgekehrt verliert ein Land an Wettbewerbsfähigkeit und baut Handelsdefizite auf, wenn es dauernd höhere Inflationsraten aufweist als seine Handelspartner. Handelsüberschüsse bedeuten logisch zwingend Aufbau von Vermögen im Ausland, Handelsdefizite bedeuten umgekehrt zwingend Verschuldung im Ausland. Schulden und Vermögen sind jeweils das monetäre Spiegelbild der güterwirtschaftlichen Ungleichgewichte. Die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten bestimmen den vom jeweiligen Land selbst zu verantwortenden Teil der Inflation, der Rest geht auf die Importpreise zurück, auf die das Land keinen direkten Einfluss hat. Um wie viel die Preise in einer Volkswirtschaft insgesamt steigen, hängt also davon ab, um wie viel die Stundenlöhne schneller wachsen als die Stundenproduktivität. (evtl. Grafik) Wegen dieses für Marktwirtschaften fundamentalen Zusammenhangs von Löhnen und Preisen ist das Land mit der langsamsten Lohnstückkostenentwicklung im Außenhandel das erfolgreichste und umgekehrt. (evtl. Grafik) Nun gibt es aber auch noch die Welt außerhalb der EWU mit ihren Devisenmärkten, auf denen der Wert der Währung eines Landes im Vergleich zu den anderer Länder bestimmt wird (zumindest wenn sie frei sind). Macht ein Land über Jahre hinweg im Handel mit dem Ausland Defizite in einer Größenordnung, die im Vergleich zu seiner Wirtschaftskraft und dem zu erwartenden Wachstum des Landes erheblich sind, schwindet das Vertrauen der Gläubiger, dass das verschuldete Land langfristig in der Lage ist, diese Schulden zu bedienen. Dann versuchen die Gläubiger, die Schuldtitel, die sie von dem verschuldeten Land halten, zu verkaufen und die dafür erhaltene Landeswährung des Defizitlandes umzutauschen in die eigene Währung oder die eines anderen Staates, dessen Bonität besser ist. Die automatische Folge ist, dass die Kapitalmarktzinsen in dem Defizitland steigen und die angebotene Währungsmenge des Defizitlandes zunimmt und daher der Preis der Währung des Schuldnerlandes fällt: Das Land wertet ab. Das allein wäre noch kein Grund, der gegen den zeitweisen Aufbau von Handelsungleichgewichten spräche: Die Devisenmärkte korrigieren eben irgendwann, was an Fehleinschätzungen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten eines Landes kursiert, so dass auf Dauer kein Land zahlungsunfähig wird. Aber stimmt das wirklich? Wenn an den Devisenmärkten nur diejenigen teilnähmen, die tatsächlich realwirtschaftlich aktiv sind, die also im Rahmen güterwirtschaftlicher Handelsgeschäfte Devisen benötigen, um ihre Transaktionen durchzuführen, dann ließe sich so argumentieren. Aber an den Devisenmärkten nehmen noch andere Leute teil, die nichts mit der güterwirtschaftlichen Ebene zu tun haben, sondern rein auf der monetären Seite arbeiten und daher einen ganz anderen, nämlich einen sehr kurzfristigen Zeithorizont haben. Das sind dank der Finanzmarktderegulierung so viele und mit so viel (oft geliehenem) Geld ausgestattete Marktteilnehmer geworden, dass sie gegenüber den realwirtschaftlich Aktiven rein vom Finanzhandelsvolumen her oft die Oberhand haben und daher die Entwicklung von Devisenmärkten kurz- bis mittelfristig wesentlich beeinflussen können. Konkret: So wie sich an den Finanzmärkten "Geheimtipps" sehr schnell herumsprechen, welchem Land eine wirklich große Zukunft beschert sein wird, wo das Wachstum also ganz bestimmt enorm sein wird in den kommenden Jahren, wo man folglich sein Geld unbedingt anlegen sollte, um Teil zu haben an den ansehnlichen Renditemöglichkeiten, so schnell 2 spricht sich auch das Misstrauen gegen ein Defizitland herum. Das Fatale an diesen Stimmungen auf Finanzmärkten ist, dass sie immer eine selbsterfüllende Tendenz aufweisen, sich also perfekt zu Spekulationen eignen. Während auf realwirtschaftlichen Märkten Entscheidungen Zeit brauchen, ihre Durchführung (z.B. der Bau einer Windkraftanlage) Zeit braucht und sich ihr Ergebnis erst oft Jahre später beurteilen lässt, funktionieren Finanzmärkte in Sekundenschnelle. Ein Knopfdruck – und man ist in den Markt eingestiegen, ein Knopfdruck – und man hat eine neue Information, die einen zum Ausstieg anregt. Und das machen hunderte von Finanzmarktteilnehmern gleichzeitig, womöglich mit ähnlichen oder sogar gleich gestrickten Computerprogrammen, die allen ihren Nutzern gleichzeitig dieselbe Empfehlung geben zu Kauf oder Verkauf. Dann gleicht so ein Finanzmarkt einem Schiff, auf dem die Passagiere alle gleichzeitig von der einen Seite zur anderen rennen und so eine Schlagseite erzeugen. (evtl. Grafik) Mit anderen Worten: Die Finanzmärkte sind viel volatiler als die realwirtschaftlichen Märkte und daher extrem anfällig für Spekulationswellen. Stimmungen zählen oft weit mehr als Fundamentaldaten. Die Währung eines Landes kann über Jahre hinweg überbewertet sein und so Handelsdefizite verfestigen, ohne dass der Wechselkurs reagiert. Dazu bedarf es nur einiger finanzkräftiger Spekulanten, die den Kurs durch ihre (oft über Leverage-Methoden aufgebauschte) Anlagestrategie so auf Trab bringen, dass es für andere Marktteilnehmer einzelwirtschaftlich rational ist, in die Blase einzusteigen. Das ist sogar dann noch rational, wenn sie wissen, dass die realwirtschaftlichen Fundamentaldaten gegen den Kurstrend sprechen. Denn jeder Teilnehmer bestätigt durch seine Teilnahme den "falschen" Trend. D.h. solange sich neue Marktteilnehmer finden und man deswegen nicht der Letzte im Schneeballsystem ist, macht man Gewinne – je nach Kredithebel auch leicht im zweistelligen Bereich – ohne eine einzige nachhaltige Sachinvestition zu tätigen oder einen Handschlag realer Arbeit vollbracht zu haben. Man spekuliert eben, man spielt. Die monetäre Traumtänzerei von Spekulanten auf den Devisenmärkten macht die aus Handelsungleichgewichten entstandenen ausländischen Vermögens- und Schuldenpositionen instabil, das liegt auf der Hand. Aber hier geht es nicht nur um das Wechselkursrisiko, dem Auslandsvermögen unterworfen sind. Hier geht es darum, dass die aus Handelsungleichgewichten stammenden Auslandsvermögen zu Spekulationen geradezu anregen. Ein Land mit lohnbedingt relativ hoher Inflation bietet in der Regel vergleichsweise hohe Nominalzinsen und umgekehrt. (evtl. Grafiken) Das liegt an der Geldpolitik, die durch hohe Zinsen die Inflation zu bekämpfen versucht. Wegen der Nominalzinsdifferenz zum Ausland ist so ein Land ein interessanter Kandidat für Spekulanten, die sog. carry trader. Die nehmen Kredite in Niedrigzinsländern auf und legen die so erhaltenen Gelder kurzfristig in dem Hochzinsland an. Damit stabilisieren sie tendenziell den Wechselkurs des Hochzinslandes, das eigentlich abwerten müsste. Tun das hinreichend viele carry trader gleichzeitig, kann die Währung sogar noch aufwerten. Dann kommt zum Zinsgewinn noch der Wechselkursgewinn hinzu. Das motiviert neue Spekulanten zum Einstieg in den Markt. (evtl. Grafiken) Das geht solange gut, bis die Wirtschaft des Hochzinslandes wegen intern hoher Zinsen und Verlust von Marktanteilen im In- und Ausland an die unterbewertete ausländische Konkurrenz so am Boden liegt, dass es einigen Spekulanten zu riskant wird, auf die Verzinsung und Tilgung ihrer kurzfristigen Kredite zu vertrauen. Denn irgendjemand muss ja letzten Endes das real erwirtschaften, was an Zinsen aus dem Land abfließt. Erscheint das immer ungewisser, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kredite faul werden. Deshalb ziehen die ersten misstrauischen Spekulanten ihr Kapital ab. Das senkt den Preis der Währung, zuerst möglicherweise nur marginal – aber das gilt als Signal, dem nun alle anderen 3 Spekulanten blitzschnell folgen. Sie ziehen ebenfalls ihre Gelder wieder ab, so dass ein Absturz der Währung einsetzt, der meist weit über das hinausgeht, was den Fundamentaldaten entsprochen hätte. Um die geschädigten Spekulanten ist es dabei nicht schade, aber um die Realwirtschaft des betroffenen Landes. Waren während der Überbewertung die Unternehmen des Landes und ihre Arbeitnehmer die Geschädigten, weil ihnen dank mangelnder preislicher Wettbewerbsfähigkeit die Absatzmärkte wegbrachen, sind bei Unterbewertung die Verbraucher und die Bezieher ausländischer Rohstoffe die Dummen, weil sie für die Importe zu viel bezahlen müssen. Das heizt auch noch die inländische Inflation an. Oft reagiert dann die Geldpolitik – auch auf Anraten des IMF oder der Weltbank – inadäquat, nämlich mit Zinssteigerungen. Das stranguliert dann die heimische Wirtschaft weiter. Zwar haben nun die exportorientierten Unternehmen wieder bessere Verkaufschancen. Aber zugleich wird das Land wieder interessant für carry trader: Ist die Währung erst mal extrem billig geworden und der Nominalzins kräftig gestiegen, beginnt manch einer das Spiel von vorn: Währung billig einkaufen, Wechselkurs auf diese Weise stabilisieren oder gar in die Höhe treiben, Geld kurzfristig für hohe Zinsen anlegen und kassieren. Die Lehre aus diesen Zusammenhängen muss daher sein, dass erstens jedes Land durch eine strikt produktivitätsorientierte Lohnpolitik (d.h. durchschnittliches Lohnwachstum = gesamtwirtschaftliches Produktivitätswachstum plus Zielinflationsrate der Zentralbank) versuchen muss, von vornherein große Inflationsdifferenzen gegenüber den Handelspartnern zu vermeiden. Das reduziert Zinsunterschiede und entzieht dadurch carry tradern die Geschäftsgrundlage, was Wechselkursverzerrungen vermindert. Außerdem gibt es durch eine solche Lohnpolitik von vornherein weniger Handelsungleichgewichte und damit weniger international kursierende Wertpapiere. Das lässt das internationale Finanzmarktvolumen schrumpfen, so dass sich das Treibstofflager verringert, das den Spekulationswellen ihre Sprengkraft verleiht. Die Gewerkschaften können also zur Stabilisierung der monetären Sphäre beitragen. Doch auch wenn das gelingt, können zumindest kleinere Länder immer noch Devisenmarktspekulanten ausgeliefert sein. Das heißt, dass wir zweitens eine multilaterale Zusammenarbeit der Zentralbanken benötigen, die Devisenmarktspekulanten dadurch weitgehend entmutigt, dass wettbewerbsneutrale Wechselkurse ohne Wenn und Aber verteidigt werden (Bretton Woods II). Wettbewerbsneutral sind die Wechselkurse dann, wenn im Zeitablauf entstehende gesamtwirtschaftliche Lohnstückkostendifferenzen zwischen den Ländern permanent und kontinuierlich ausgeglichen werden. Das ist rein technisch gesehen nicht ganz einfach, aber immer noch erfolgversprechender als alle staatlichen Abfederungsversuche der Realwirtschaft, wie sie bei Währungskrisen unternommen wurden. Die Einstiegskurse in ein solches Währungssystem sind natürlich ein Politikum. Hier sollte den aufstrebenden Volkswirtschaften, deren Sachkapitalstock pro Kopf im Vergleich zu den Industrieländern deutlich geringer ist und die unter der Finanzkrise besonders leiden, obwohl sie sie weniger zu verantworten haben als die Industrieländer, mit einer leichten Unterbewertung entgegen gekommen werden. Die Hoffnung einzelner kleiner Länder, sich durch Anlehnen an große Währungsblöcke quasi aus eigener Kraft Wechselkursstabilität zu verschaffen, ist trügerisch. Wenn ihnen die Zentralbank des großen Währungsraumes nicht hilft, können sie einer Abwertungsattacke durch Finanzspekulanten möglicherweise nicht genug Devisenreserven entgegensetzen. Aber auch ein regelrechter Beitritt zu einem großen Währungsraum ist nicht risikolos. Denn er erfordert eine strikte Anpassung der Lohnstückkosten des neuen Mitglieds an die Zielinflationsrate der Zentralbank. Und auch wenn das gelingt, ist das keine Garantie für den 4 Erhalt internationaler Wettbewerbsfähigkeit, solange sich nicht alle übrigen Mitglieder einer Währungsunion genau so an diese Lohnregel halten. Und damit kommen wir zur dritten Lehre, die aus dem bisher Gesagten gezogen werden sollte. Wenn in einer Währungsunion größere Differenzen in der Lohnstückkostenentwicklung zwischen den Währungspartnerländern auftreten, kann kein Währungssystem für einen Wettbewerbsausgleich und damit die Zahlungsfähigkeit der Teilnehmerstaaten sorgen. In einer Währungsunion darf es daher nie zu länger anhaltenden Lohnstückkostendifferenzen kommen. Die Teilnehmerstaaten können sich gegenseitig zur strikten Einhaltung einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik durch folgende Vereinbarung zwingen: Länder, die das Stabilitätsziel der Zentralbank mit ihren Lohnstückkosten unterschreiten, müssen Strafzahlungen in einen Fonds leisten, aus dem diejenigen Länder entschädigt werden, die trotz zielgerechter Lohnpolitik ins Handelsdefizit geraten, weil sie an das Land, das Lohndumping betreibt, Marktanteile verlieren. Länder, die das Stabilitätsziel der Notenbank überschreiten, sind durch Marktanteilsverluste geschädigt genug und müssen nicht noch extra "bestraft" werden. Diesen Punkt müssen sich vor allem die deutschen Gewerkschaften zu eigen machen. Sie werden dafür Unterstützung aus fast allen anderen EWU-Ländern erhalten. Die Vermeidung großer Wettbewerbsunterschiede innerhalb eines Währungsraums ist wichtig, um die Auszehrung nicht wettbewerbsfähiger Regionen mit ihren negativen Folgen wie Verarmung und Abwanderung zu verhindern. Langfristig gesehen schaden sich überlegene Regionen auch selbst, wenn ihre Wettbewerbsvorteile aus Lohndumping stammen statt aus technologischer Überlegenheit. Denn dann schöpfen sie ihre binnenwirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten nicht aus, wie das etwa in Deutschland der Fall ist. Die zunehmende Einkommensungleichheit, die solche international auftrumpfenden Länder dafür intern in Kauf nehmen, gefährdet das Vertrauen der eigenen Bevölkerung in das marktwirtschaftliche System und letztlich auch in die Sinnhaftigkeit der Demokratie. Darüber hinaus ist eine Verhinderung von Wettbewerbsunterschieden in einer Währungsunion aber auch deswegen wichtig, weil solche Unterschiede auf Drittmärkte außerhalb der Währungsunion durchschlagen: Mag auch die Handelsbilanz der Währungsunion insgesamt nach außen hin relativ ausgeglichen sein, können doch große Handelsüberschüsse eines Mitglieds gegenüber Staaten außerhalb der Union auftreten, nämlich "gedeckt" durch entsprechende Defizite der Währungspartner. Dann liefert die Realwirtschaft aber wieder Anlass für Spekulanten, Zinsdifferenzen auszunutzen. Wenn es auf diesem Wege gelingt, das Treibstofflager für Spekulationen namens Handelsungleichgewichte zu verringern, ist schon eine Menge gewonnen. Spekulationsmöglichkeiten auf Lebensmittelrohstoffmärkten gehören verboten und die auf anderen Rohstoffmärkten durch eine antizyklische Nachfragepolitik der Staatengemeinschaft ausgetrocknet. Das ließe sich auch hervorragend mit umweltpolitischen Zielen – Stichwort Klimawandel – verbinden. Natürlich muss der Finanzsektor wieder so reguliert werden, dass das Geldmonopol zurück an die Notenbanken geht. Das bedeutet, dass vor allem spekulationsanfällige Geschäftsfelder des Finanzsektors – also etwa alle Finanzwetten – mit 100%-Eigenkapitalanforderungen belegt werden. Die Widerstände aus der Finanzbranche dagegen und auch gegen ein Weltwährungssystem sind gewaltig, weil damit ein Großteil der Verdienstmöglichkeiten entfällt. Das wird auch Arbeitsplätze im Finanzsektor kosten, aber allemal weniger, als durch die Finanzkrise in der Realwirtschaft verloren gegangen sind und noch verloren gehen werden. 5 Wenn die globalen Finanzspekulationsmöglichkeiten nicht lahmgelegt werden, gilt: Nach der Krise ist vor der Krise – mit allen wirtschaftlich und politisch katastrophalen Folgen. 6