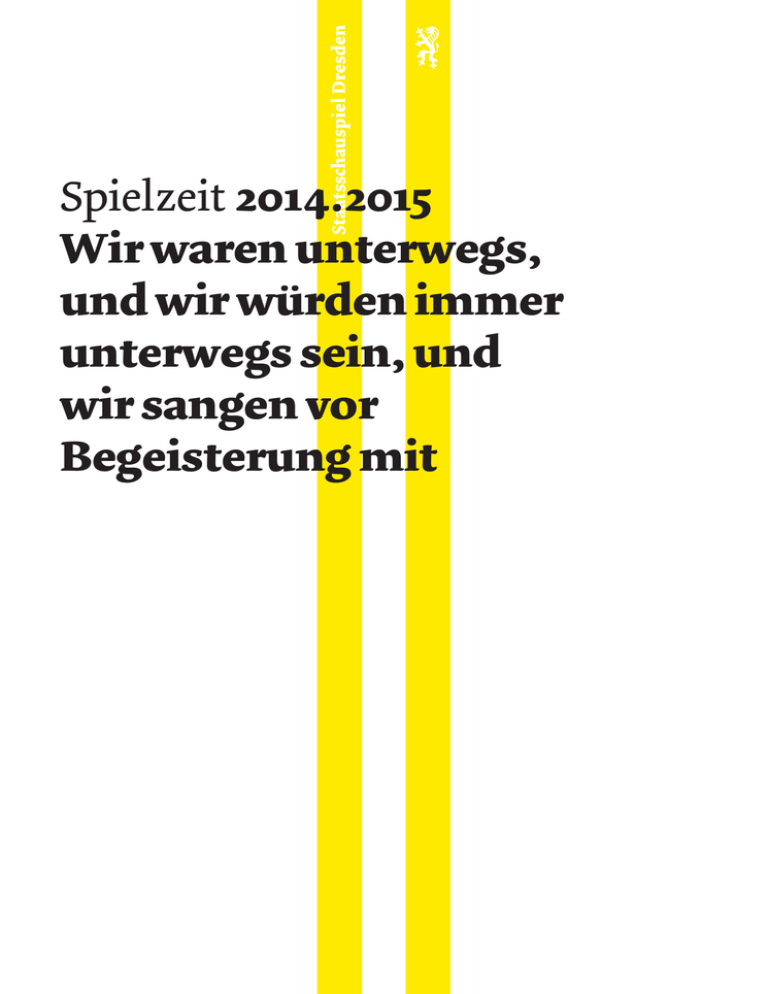

Spielzeitheft 2014.2015

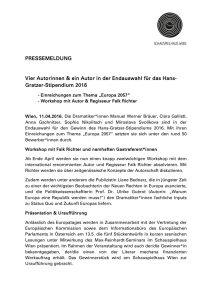

Werbung