Panikstörung und Agoraphobie

Werbung

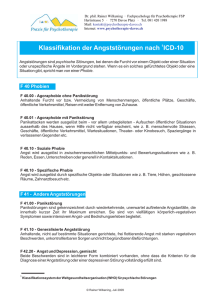

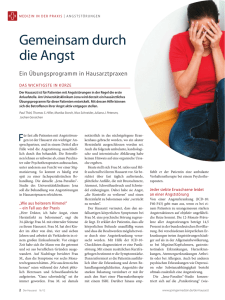

Sigrun Schmidt -Traub Panikstörung und Agoraphobie Ein Therapiemanual 4., überarbeitete Auflage 18 Kapitel 1 Die Angstsymptome wechseln von Person zu Person. Typisch ist ein Beginn mit Herzklopfen, Schmerzen in der Brust, Erstickungsgefühl und/ oder Schwindel. Fast immer stellt sich daraufhin bei den Betroffenen, wie Darwins Fall zeigt, die Befürchtung ein, sie könnten schwer erkrankt sein, in Ohnmacht fallen oder sterben, die Kontrolle über sich verlieren oder durchdrehen (dysfunktionale Grundannahmen). Nahezu drei Viertel der Symptome des Angstgefühls sind körperlich-vegetativer Natur und unterliegen nicht oder nur ganz wenig der willentlichen Kontrolle, da sie vom autonomen Nervensystem gesteuert werden (vgl. S. 46). Das stärkt den Glauben vieler Angstpatienten daran, körperlich krank zu sein. Da sich viele Panikattacken nicht auf bestimmte Umstände oder eine besondere Situation beschränken, sind sie häufig auch nicht vorhersehbar. Spontan auftretende Panikanfälle werden in meist vorhersehbarer Weise mit bestimmten Situationen verknüpft (McNally, 1990). Daraufhin steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffene Person künftig flüchtet oder Hilfe sucht. In der Regel halten Panikanfälle längstenfalls bis zu 30 Minuten an. Meist dauern sie jedoch nur 5 bis 15 Minuten. Selten berichten Panikpatienten, dass ihre panische Angst 40 bis 60 Minuten andauert. Stundenlang anhaltende Angstzustände kommen bei generalisierter Angststörung vor: Die Angsterregung ist jedoch weniger heftig, weshalb diese Zustände zur besseren Unterscheidung als „Angstepisoden“ bezeichnet werden (Basoglu et al., 1992). Kinder haben noch nicht die notwendige kognitive Reife, um ihre kognitiven und vegetativen Beschwerden bestimmten Gefühlen und Empfindungen zuordnen zu können (Bernstein et al., 2006). Deshalb wird Panik im Kindesalter selten diagnostiziert. 15 % der Befragten gaben im NCS (National Comorbidity Survey) an, über die gesamte Lebensspanne Panikattacken erlebt zu haben. 3 % der 8.000 Befragten hatten im vergangenen Monat eine Attacke gehabt. Das Risikoalter für Panikerleben erstreckt sich von 15 bis 35 Jahren (Eaton et al., 1994). 1.4.2 Panikstörung Eine Panikstörung wird diagnostiziert, sobald unerwartet spontane, nicht mit einem situativen Aus- löser verbundene Panikzustände „aus heiterem Himmel“ wiederholt auftreten, gefolgt von der Befürchtung weiterer Panikanfälle über mindestens einen Monat hinweg, mit anhaltender Besorgnis über Begleiterscheinungen oder Konsequenzen der Panikanfälle oder mit deutlichen Verhaltensänderungen als Folge (DSM-5; APA 2013). Die Paniksymptome sind unter Kapitel 1.4.1 (Kasten, S. 17) aufgeführt. Intensive Furcht und panisches Erleben können sowohl im Ruhezustand als auch bei ängstlicher Erregung plötzlich ansteigen Es muss sicher sein, dass die Störung nicht Auswirkung eines Substanzmittels (Medikament oder Droge) ist (DSM-5). Panikstörung wird auch dann diagnostiziert, wenn über mindestens 4 Wochen oder länger auf wenigstens eine der Attacken entweder • anhaltende Beunruhigung und die Befürchtung von weiteren Panikattacken oder Sorgen über die Konsequenzen der Panikattacken folgen • oder signifikantes, unangepasstes Verhalten, das in Beziehung zu den Attacken steht (z. B. Vermeidung von Sport oder unbekannten Situationen), auftritt (DSM-5). Panikstörung wird diagnostiziert, wenn sich die Auffälligkeiten nicht besser mit einer anderen Angststörung erklären lassen, z. B. Angst vor gefürchteten sozialen Situationen wie bei sozialer Phobie; als Reaktion auf phobische Situationen oder Gegenstände wie bei spezifischer Phobie; als Reaktion auf negative Intrusionen wie bei Zwangsstörung; als Reaktion auf die traumatische Erinnerung bei Posttraumatischer Belastungsstörung oder auf Trennung von nahestehenden Personen wie bei Trennungsangst (DSM-5). In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Panikstörung plötzlich mit höchst dramatisch erlebten Panikattacken; nur bei einigen kommt es allmählich zu heftiger werdenden Panikanfällen. Beginn und Verlauf sind ganz unterschiedlich. In einer eigenen kontrollierten Angststudie an 79 Panikpatienten mit und ohne Agoraphobie (SchmidtTraub et al., 1995 und 1997) gaben 27 % der Panikpatienten an, ihre Panikanfälle brächen aus heiterem Himmel über sie herein. Bei 21 % begannen sie schleichend. 18 % meinten, ihre Panikstörung würde periodisch unter Stresserleben immer wieder auftreten und in ruhigeren Lebensphasen verschwinden. 24 % waren sich der auslösenden psychosozialen Belastungen bewusst. 10 % hatten einen besonders traumatisierenden Panikanfall nach der Einnahme von Drogen oder Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus S. Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie (ISBN 9783840925399) © 2014 Hogrefe Verlag, Göttingen. Psychiatrische Klassifikation von Angststörungen Medikamenten oder hatten häufig Unverträglichkeitsreaktionen. Nahezu 80 % der Befragten erlebten ihren ersten Panikanfall als erschütterndes Ereignis. Der initiale Panikanfall hat demnach häufig eine traumatisierende Wirkung. Die Folge ist anhaltende Furcht vor einem erneuten Angstanfall. Besonders an „schlechten“ Tagen, an denen sich Panikpatienten psychophysiologisch unwohl fühlen, ist ihre Panikerwartung stärker (Basoglu et al., 1992). Panik entsteht leichter aus einem erhöhten Angstpegel heraus, dessen Ursache noch ungeklärt ist (Basoglu et al., 1992; Margraf et al., 1990; Marks, 1987). In der Praxis berichtet die überwiegende Zahl der Panik- und Agoraphobiepatienten, sie hätten vermehrt Angst am Morgen, ohne sich dies erklären zu können. Wahrscheinlich folgen Panikattacken einem zirkadianen Rhythmus (Basoglu et al., 1992; Kenardy et al., 1992). Infolge der größeren Akzeptanz von kognitiver Verhaltenstherapie und der besseren Information der Öffentlichkeit über Angststörungen kommen jetzt viele Panikpatienten sehr viel früher in Behandlung. Patienten mit unbehandelter Panikstörung und Agoraphobie über eine Dauer von 10 bis 25 Jahren sind seltener geworden. Auf Anraten von Hausärzten, Verwandten oder Bekannten, die ihre Angst erfolgreich überwunden haben, melden sich immer mehr Patienten bereits nach 6 bis 8 Wochen. Sofern der Therapeut seinen Kalender flexibel handhabt und diese Panikpatienten rasch aufnimmt, kann er ihnen oft bereits im Rahmen der probatorischen Gespräche ausreichend ­helfen. Panikstörung in reiner Form tritt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 bis 30 % auf (Argyle, 1991; Basoglu et al., 1992; Eaton et al., 1994; Margraf et al., 1990; Noyes et al., 1992; Regier et al., 1990, Wittchen et al., 1995). Spontane Panikzustände werden häufiger zu Hause ausgelöst (mehr Muße zum Grübeln?), sind aber vom Erleben her den situativen Panikattacken sehr ähnlich (Basoglu et al., 1992). Panikstörung und Agoraphobie treten oftmals komorbide auf: Gut 50 % der Fälle von Panikstörung gehen mit Agoraphobie einher (Dick et al., 1994; Eaton, 1994; Regier, 1990). Agoraphobie gilt als Störung mit schwerwiegenderem Verlauf (Horwath et al., 1995; Regier, 1990; Wittchen et al., 1995). 19 1.4.3 Agoraphobie Während im DSM-IV mehr Gewicht auf der Bedeutung von Panikanfällen beim agoraphobischen Erleben liegt, wird im ICD-10 der agoraphobische Anteil für bedeutsamer gehalten (Ehlers et al., 1994). Die empirischen Befunde hierzu sind allerdings widersprüchlich (McNally, 1990; Noyes et al., 1992). Nach DSM-5 (APA, 2013, S. 217) ist das besondere Merkmal einer Agoraphobie die intensive Furcht oder Angst vor dem realen oder antizipierten Aufenthalt in einer breiten Auswahl von Situationen wie öffentlichen Transportmitteln, weiten Flächen, eingeschlossenen Räumen, Stehen in Schlangen und Menschenmengen oder alleine von zu Hause weg sein. Beim Erleben von Furcht und Angst haben Betroffene Gedanken, dass etwas Schreckliches passieren könnte. Die Furcht, Angst oder das Vermeiden ist anhaltend und dauert üblicherweise 6 Monate oder länger. Agoraphobie ohne Panikstörung oder Panikattacken in der Vorgeschichte sind selten. Phobische Angst ohne Angstanfälle in der Vorgeschichte ist eine phobische Angst mit reduzierter, aber dennoch „panikähnlicher“ Symptomatik. Die Betroffenen befürchten, dass Angst vor unvorhersehbaren panikähnlichen Symptomen aufkommen könnte. In Abhebung von der einfachen, spezifischen Phobie (vgl. S. 29) handelt es sich bei der Agoraphobie um ein generelles phobisches Syndrom (Argyle et al., 1991), bei dem verschiedene phobische Ängste zusammen vorkommen. Merke: Bei der Differenzialdiagnose von agoraphobischen Ängsten müssen Angstinhalte, Art und Häufigkeit der Panikattacken, Anzahl der gemiedenen Situationen und Angstintensitäten berücksichtigt werden. Außer der Situationsgebundenheit gibt es keine qualitativen Unterschiede zwischen Panikattacken und phobischen Angstanfällen. Vermeiden: Vermeidungsverhalten ist ein Kernbegriff der Agoraphobie. Betroffene sehen ein, dass ihre Angstsituationen nicht wirklich gefährlich sind, außer, sie erleben gerade panische Angst. Infolge von Meidereaktionen werden sie immer stärker daran gehindert, sowohl ihren Verpflichtungen im Alltag nachzukommen, als auch das Leben zu genießen. Sie suchen nicht mehr alleine Orte auf, weil sie womöglich panikartige Angst in ihnen Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus S. Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie (ISBN 9783840925399) © 2014 Hogrefe Verlag, Göttingen. 20 Kapitel 1 Kriterien für Agoraphobie und Panikstörung oder episodisch paroxysmale Angst nach ICD-10 1. Agoraphobie (F40.0) A. Deutliche und anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von mindestens zwei der folgenden Situationen: 1. Menschenmengen 2. Öffentliche Plätze 3. Allein Reisen 4. Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause. B. Wenigstens einmal nach Auftreten der Störung müssen in den gefürchteten Situationen mindestens zwei Angstsymptome aus der unter Panikattacke (vgl. S. 17) angegebenen Liste (eins der Symptome muss eines der Items 1. bis 4. sein) wenigstens zu einem Zeitpunkt gemeinsam vorhanden sein. C. Deutliche emotionale Belastung durch das Vermeidungsverhalten oder die Angstsymptome; die Betroffenen haben die Einsicht, dass diese übertrieben oder unvernünftig sind. D. Die Symptome beschränken sich ausschließlich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder Gedanken an sie. E. Ausschlussvorbehalt: Die Symptome des Kriteriums A. sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen (F0), Schizophrenie oder verwandte Störungen (F2), affektive Störungen (F3) oder eine Zwangsstörung (F42) oder sind nicht Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung. Das Vorliegen oder Fehlen einer Panikstörung (F41.0) in der Mehrzahl der agoraphobischen Situationen kann mit der 5. Stelle angegeben werden: F40.00 Agoraphobie ohne Panikstörung F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung. Möglichkeiten für eine Schweregradeinteilung: Für F40.00 kann der Schweregrad nach dem Ausmaß der Vermeidung angegeben werden, unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen Bedingungen. Für Agoraphobie mit Panikstörung F40.01 gibt die Zahl der Panikattacken den Schweregrad an. 2. Panikstörung (F41.0) A. Wiederholte Panikattacken, die nicht auf eine spezifische Situation oder ein spezifisches Objekt bezogen sind und oft spontan auftreten (d. h. die Attacken sind nicht vorhersehbar). Die Panikattacken sind nicht verbunden mit besonderer Anstrengung, gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen. B. Eine Panikattacke hat die folgenden Charakteristika: a. Sie ist eine einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehagen. b. Sie beginnt abrupt. c. Sie erreicht innerhalb weniger Minuten ein Maximum und dauert mindestens einige Minuten. d. Mindestens 4 Symptome der unter Panikattacke (ICD-10, vgl. S. 17) angegebenen, davon eins von den vegetativen Symptomen 1. bis 4. müssen vorliegen. C. Ausschlussvorbehalt, siehe Panikattacke (ICD-10, vgl. S. 17). Die individuelle Variationsbreite bezüglich Inhalt und Schwere ist so groß, dass zwei Schweregrade von Panikstörung – mittelgradig und schwer – mit der fünften Stelle differenziert werden können: F41.00 Mittelgradige Panikstörung: Mindestens 4 Panikattacken in 4 Wochen. F41.01 Schwere Panikstörung: Mindestens 4 Panikattacken pro Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen. hervorrufen, und weichen öfters vor Situationen aus, die ihren Angstsituationen ähneln. Dadurch kommt es zu einer Ausweitung und Generalisierung der Angst. In Härtefällen wird das Haus nicht mehr alleine verlassen, öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr genutzt und überhaupt nicht mehr ver- reist. Die Folge ist eine enorme Einengung des persönlichen Bewegungsspielraums. Das Fatale am Vermeiden ist: Die Betroffenen hindern sich daran, die Erfahrung zu machen, dass die gefürchteten Situationen in Wirklichkeit nicht ge- Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus S. Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie (ISBN 9783840925399) © 2014 Hogrefe Verlag, Göttingen. Psychiatrische Klassifikation von Angststörungen fährlich sind. Mit dem Vermeiden droht eine Chronifizierung des dysfunktionalen Denkens und der agoraphobischen Angst, ebenso wie ein schwerer Verlauf der Angststörung. Etwa ein Drittel der Agoraphobiker, darunter zwei- bis dreimal so viele Frauen als Männer, sind derart beeinträchtigt, dass sie ihrem Rollenverhalten und ihren Verpflichtungen in Familie und Beruf nicht mehr nachkommen können (Regier, 1990; Weissman, 1990). Zur Schwere von Agoraphobie und Panikstörung: Von den 79 interviewten Angstpatienten (Schmidt-Traub et al., 1997) zeigten 19 % eine reine Panikstörung ohne nennenswertes Vermeidungsverhalten und ohne andere komorbide Störungen. 47 % hatten eine mäßige Agoraphobie und konnten sich noch einigermaßen selbständig bewegen. 34 % der Befragten vermieden hingegen extrem, konnten das Haus nicht mehr ohne Begleitung verlassen und litten unter ihrer Beeinträchtigung. Die Mehrzahl hatte bei fluktuierendem Verlauf des Angsterlebens kurzfristig „gute“ Tage zwischendurch (vgl. Stress-Modell von Falloon et al., 1984, S. 90). Im Vergleich zur reinen Panikstörung gilt Agoraphobie mit Panikstörung als die schwerwiegendere Störung (Ito et al., 1996; Kendler et al., 1993; Noyes et al., 1990; Pollack et al., 1996; Williams et al., 1996; Wittchen et al., 1995), denn sie beginnt früher, dauert länger und führt zu mehr Behinderung. Störungsbedingte Rollenunsicherheiten, soziale Rückzugstendenzen, depressive Verstimmungen und zunehmende Selbstbezogenheit verschlechtern die Lebensqualität und Lebensperspektive von Agoraphobikern (Candilis et al., 1999; Sherbourne et al., 1996). Merke: In explorativen Gesprächen zeigen sich Panikund Agoraphobiepatienten recht unzufrieden mit ihrer Lebensführung, weil sie • sich nicht imstande sehen, ihre psychophysiologischen Reaktionen zu kontrollieren, • Lebensträume wesentlich weniger oder gar nicht mehr verwirklichen können (Reisen, Arbeiten, Weiterbilden usw.), • aufgrund ihrer negativen Kognitionen keinen Grund mehr zum Optimismus sehen und • ein geringes Selbstbewusstsein und vielfach auch komorbide Störungen entwickelt haben. Während in der amerikanischen NCS das durchschnittliche Alter für den Beginn von spezifischer Phobie bei 15 Jahren und das für soziale Phobie 21 bei 16 Jahren lag, beginnt Panikstörung mit und ohne Agoraphobie später, durchschnittlich im Alter von 29 Jahren (Magee et al., 1996). Bei der Mehrzahl der Betroffenen bricht eine Panikstörung erst im 2. bis 4. Lebensjahrzehnt aus. Beginnen Panikattacken vor dem 25. Lebensjahr, kommt es häufiger zu einer agoraphobischen Entwicklung und seltener zu einer sekundären Depression oder stoffgebundenen Abhängigkeit (Wittchen et al., 1995). 1.4.4 Empirische Belege zu Panikstörung und Agoraphobie Ein besonderer Vulnerabilitäts- und Risikofaktor für die Entwicklung von Panikerleben ist die Angstsensibilität (Reiss, 1991). Angstempfindliche Menschen richten ihre Aufmerksamkeitsprozesse verstärkt auf körperlich-vegetative Empfindungen, die sie frühzeitig wahrnehmen, negativ verzerrt bewerten und auffallend gut erinnern (Barsky et al., 1994; McNally, 1990; Reiss et al., 1985). Vermittelt durch Angstsensibilität werden Paniksymptome relativ zuverlässig von Erwartungsängsten und Befürchtungen gesteuert (Eke et al., 1996; Forsyth et al., 1998; Lilienfeld, 1997; McNally, 1992; Reiss; 1991; Schmidt et al., 1997, 1999; Watt et al., 1998). In einer Studie an 179 eineiigen und 158 zweieiigen Zwillingen kommen Stein et al. (1999) zu dem Ergebnis, dass Angstsensibilität als psychologischer Risikofaktor für Panikerleben eine hereditäre Komponente hat. Die Autorengruppe geht von einer sich summierenden Wirkung von einzigartigen, individuellen Umwelteinflüssen und genetischen Wirkungen in der Ätiologie von Panikstörung aus. Auch die Arbeiten Kagans (1998) zum ängstlichen Temperament weisen in diese Richtung (vgl. 2.1). Panik- und Agoraphobiepatienten sind kognitiv besonders auffällig: Sie haben eine sehr niedrige Schwelle für bedrohliche Angsthinweise, vor allem für verbale Schilderungen von körperlichen Angstsymptomen, und einen Aufmerksamkeitsund Gedächtnis-Bias für bedrohliche Informationen (Becker et al., 1999; Eke et al., 1996; Mogg et al., 1998). Bedrohliche körperliche Empfindungen, wie gesteigerte Herztätigkeit oder Kurzatmigkeit, können bei ihnen automatisch einen Panikanfall auslösen (Amir et al., 1996; Becker et al., 1999; Kindt et al., 1997; Lundh et al., 1999; McNally, 1998; Pauli et al., 1999; Richards et al., 1996; Sherbourne et al., 1996; Schmidt et al., Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus S. Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie (ISBN 9783840925399) © 2014 Hogrefe Verlag, Göttingen. 22 Kapitel 1 1997). Ihre verzerrten Kontingenzerwartungen tragen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Angststörung bei. Aufgrund ihrer überaus sensiblen interozeptiven Wahrnehmung versteigen sich Panik- und Agoraphobiepatienten leicht in katastrophisierende Fehlinterpretationen von vegetativen Symptomen (Birbaumer, 1977; Margraf et al., 1990; Rachman, 1990; Salkovskis et al., 1999). Ihre negativierenden Kognitionen laufen auch unbewusst ab (Clark et al., 1997; Pauli et al., 1997). So erkennen sie in tachistoskopischen Untersuchungen signifikant mehr körperbezogene Wörter als Kontrollpersonen (Lundh et al., 1999; Pauli et al., 1997). Die meisten Panikpatienten leiden nur während des Panikerlebens unter irrational heftigen, katastrophisierenden Kognitionen. In einer Studie zur Stabilität und Beharrlichkeit von Panikgedanken waren dennoch 40 % der untersuchten Panik- und Agoraphobiepatienten – in angstfreien Phasen – von ihren dysfunktionalen Kognitionen überzeugt, wenn auch nicht so vehement, wie während eines Panikanfalls (Zoellner et al., 1996). Inhalte der katastrophisierenden Grundannahmen: In unserer Angststudie (Mehrfachnennungen) litten 78 % der Befragten unter der Befürchtung, ernsthaft zu erkranken, 58 % hatten Angst vor einem Herztod, 11 % vor einem Erstickungstod und 22 % befürchteten gar, auf beide Arten zu sterben. 57 % zeigten Angst vor Kontrollverlust und 30 % fürchteten sich vor dem Urteil anderer. Die am bedrohlichsten erlebten körperlichen Symptome waren Tachykardien (90 %), Atemnot (81 %), Schwindel (62 %), Schwitzen (42 %), gastro-intestinale Beschwerden (33 %) und Zittern (19 %). Panik- und Agoraphobiepatienten erleben das ärgste Unbehagen und die stärkste Zunahme ihrer Paniksymptomatik unter Stress. Trotzdem sind die unter Belastung gemessenen Werte ihrer physiologischen Symptome nicht höher als die von Patienten mit generalisierter Angststörung oder von Kontrollpersonen (Hoehn-Saric et al., 2004). Die Autoren sprechen von einer geringeren Flexibilität der physiologischen Reaktionsbereitschaft bei Panikpatienten und erklären dies mit deren dysfunktionaler Informationsverarbeitung. So wie sie die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ereignisses bzw. des Aufkommens von körperlichen Beschwerden überschätzen, neigen sie dazu, ihre Bewältigungsressourcen und Rettungsaussichten in der Angstsituation zu unterschätzen (Lazarus et al., 1984; Mogg et al., 1998; Noyes et al., 1990; Rapee et al., 1990). Entscheidend für die Entwicklung von Agoraphobie ist demnach nicht so sehr ein bestimmtes Muster von angstbesetzten Situationen, als vielmehr deren negative Bewertung. Meist ist es die Erwartung von Gefahr und schrecklichen Folgen. Körperliche Missempfindungen und deren negative Bewertung sind meist der Grund dafür, dass Panik- und Agoraphobiepatienten häufig das medizinische Versorgungssystem in Anspruch nehmen. Dadurch werden sie zu einem nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor für das Gesundheitssystem (Swinson et al., 1992; Wittchen, 1995; Yingling et al., 1993). In einer großen Studie an 1917 Angestellten mit Angststörungen aus 200 Firmen wurden im Vergleich zu gepaarten Kontrollpersonen sehr viel häufiger (Not-) Arztbesuche (bei Psychiatern, Kardiologen, Neurologen, Gasteroenterologen, Urologen, Rheumatologen) und Krankenhausaufenthalte registriert. Ängstliche Mitarbeiter bekamen auch öfters die Diagnosen Depression, Anpassungsstörung, akute Stressreaktion, Asthma, Inkontinenz oder Hypertension (Marciniak et al., 2004). Vermutlich sind sie nicht kränker, sondern einfach nur sensibler in der Wahrnehmung von somatischen Dispositionen als angstfreie Personen: • So registrieren Panikpatienten die eigene Herztätigkeit sehr viel genauer als Kontrollpersonen (Richards et al., 1996) und werden stark verunsichert durch abnorme, noch nicht krankhafte cardiovaskuläre Reaktionen, wie Herzrasen, -stolpern oder physiologische Symptome eines Kollapsnähezustandes. Angesichts dieser Beschwerden bekommen sie sofort Angst, die Kontrolle über den eigenen Körper oder die mentalen Prozesse zu verlieren. Desgleichen neigen Panikpatienten zu überempfindlichen Reaktionen des autonom gesteuerten Nervensystems infolge einer gesteigerten adrenergen Aktivität (Richards et al., 1996; Weissman et al., 1997; Yeragani et al., 1992). Patienten mit sozialer Phobie oder mit generalisiertem Angstsyndrom klagen vergleichsweise wesentlich weniger über vasomotorische Reaktionen. • Unabhängig von ihrem Panikerleben weisen Panik- und Agoraphobiepatienten subklinisch vermehrt abnorme, das heißt nicht pathologische vestibuläre Reaktionen auf, wie Benommenheit, Schwindel und Gleichgewichtsprobleme. Diese Befunde legen nahe, dass klinisch messbare vestibuläre Dysfunktionen zur Auslösung und Aufrechterhaltung von Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie beitragen können Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. Aus S. Schmidt-Traub: Panikstörung und Agoraphobie (ISBN 9783840925399) © 2014 Hogrefe Verlag, Göttingen.