Der Arzt und der suizidale Patient

Werbung

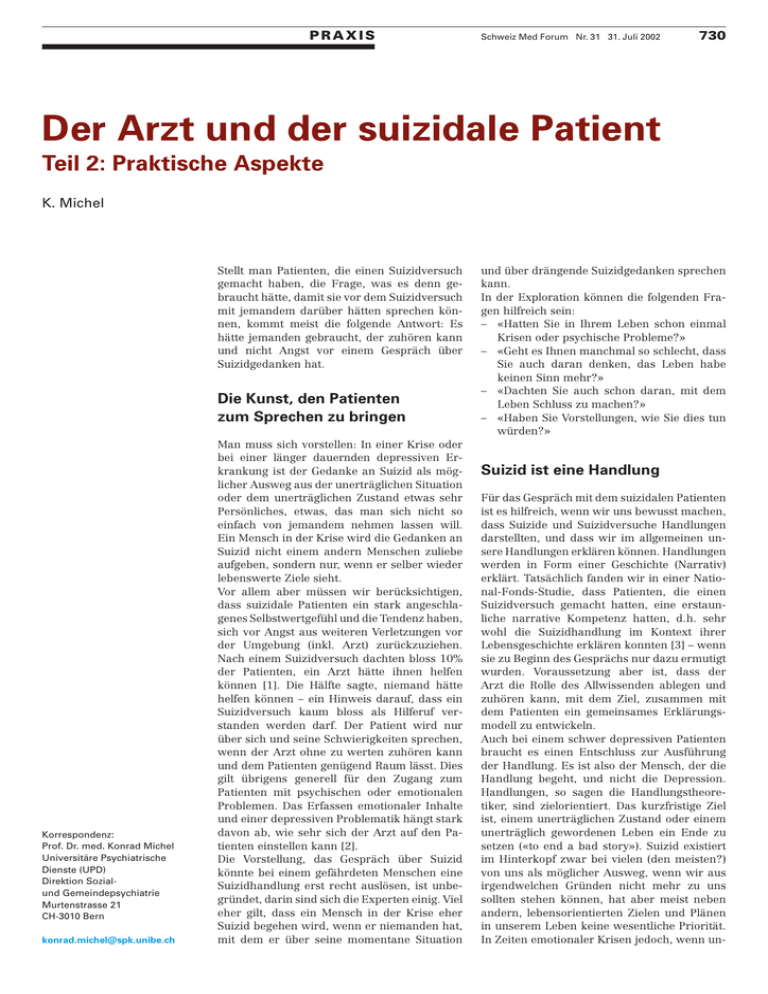

PRAXIS Schweiz Med Forum Nr. 31 31. Juli 2002 730 Der Arzt und der suizidale Patient Teil 2: Praktische Aspekte K. Michel Stellt man Patienten, die einen Suizidversuch gemacht haben, die Frage, was es denn gebraucht hätte, damit sie vor dem Suizidversuch mit jemandem darüber hätten sprechen können, kommt meist die folgende Antwort: Es hätte jemanden gebraucht, der zuhören kann und nicht Angst vor einem Gespräch über Suizidgedanken hat. Die Kunst, den Patienten zum Sprechen zu bringen Korrespondenz: Prof. Dr. med. Konrad Michel Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD) Direktion Sozialund Gemeindepsychiatrie Murtenstrasse 21 CH-3010 Bern [email protected] Man muss sich vorstellen: In einer Krise oder bei einer länger dauernden depressiven Erkrankung ist der Gedanke an Suizid als möglicher Ausweg aus der unerträglichen Situation oder dem unerträglichen Zustand etwas sehr Persönliches, etwas, das man sich nicht so einfach von jemandem nehmen lassen will. Ein Mensch in der Krise wird die Gedanken an Suizid nicht einem andern Menschen zuliebe aufgeben, sondern nur, wenn er selber wieder lebenswerte Ziele sieht. Vor allem aber müssen wir berücksichtigen, dass suizidale Patienten ein stark angeschlagenes Selbstwertgefühl und die Tendenz haben, sich vor Angst aus weiteren Verletzungen vor der Umgebung (inkl. Arzt) zurückzuziehen. Nach einem Suizidversuch dachten bloss 10% der Patienten, ein Arzt hätte ihnen helfen können [1]. Die Hälfte sagte, niemand hätte helfen können – ein Hinweis darauf, dass ein Suizidversuch kaum bloss als Hilferuf verstanden werden darf. Der Patient wird nur über sich und seine Schwierigkeiten sprechen, wenn der Arzt ohne zu werten zuhören kann und dem Patienten genügend Raum lässt. Dies gilt übrigens generell für den Zugang zum Patienten mit psychischen oder emotionalen Problemen. Das Erfassen emotionaler Inhalte und einer depressiven Problematik hängt stark davon ab, wie sehr sich der Arzt auf den Patienten einstellen kann [2]. Die Vorstellung, das Gespräch über Suizid könnte bei einem gefährdeten Menschen eine Suizidhandlung erst recht auslösen, ist unbegründet, darin sind sich die Experten einig. Viel eher gilt, dass ein Mensch in der Krise eher Suizid begehen wird, wenn er niemanden hat, mit dem er über seine momentane Situation und über drängende Suizidgedanken sprechen kann. In der Exploration können die folgenden Fragen hilfreich sein: – «Hatten Sie in Ihrem Leben schon einmal Krisen oder psychische Probleme?» – «Geht es Ihnen manchmal so schlecht, dass Sie auch daran denken, das Leben habe keinen Sinn mehr?» – «Dachten Sie auch schon daran, mit dem Leben Schluss zu machen?» – «Haben Sie Vorstellungen, wie Sie dies tun würden?» Suizid ist eine Handlung Für das Gespräch mit dem suizidalen Patienten ist es hilfreich, wenn wir uns bewusst machen, dass Suizide und Suizidversuche Handlungen darstellten, und dass wir im allgemeinen unsere Handlungen erklären können. Handlungen werden in Form einer Geschichte (Narrativ) erklärt. Tatsächlich fanden wir in einer National-Fonds-Studie, dass Patienten, die einen Suizidversuch gemacht hatten, eine erstaunliche narrative Kompetenz hatten, d.h. sehr wohl die Suizidhandlung im Kontext ihrer Lebensgeschichte erklären konnten [3] – wenn sie zu Beginn des Gesprächs nur dazu ermutigt wurden. Voraussetzung aber ist, dass der Arzt die Rolle des Allwissenden ablegen und zuhören kann, mit dem Ziel, zusammen mit dem Patienten ein gemeinsames Erklärungsmodell zu entwickeln. Auch bei einem schwer depressiven Patienten braucht es einen Entschluss zur Ausführung der Handlung. Es ist also der Mensch, der die Handlung begeht, und nicht die Depression. Handlungen, so sagen die Handlungstheoretiker, sind zielorientiert. Das kurzfristige Ziel ist, einem unerträglichen Zustand oder einem unerträglich gewordenen Leben ein Ende zu setzen («to end a bad story»). Suizid existiert im Hinterkopf zwar bei vielen (den meisten?) von uns als möglicher Ausweg, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu uns sollten stehen können, hat aber meist neben andern, lebensorientierten Zielen und Plänen in unserem Leben keine wesentliche Priorität. In Zeiten emotionaler Krisen jedoch, wenn un- PRAXIS sere wichtigen Lebenspläne bedroht sind und wir nicht mehr weiter wissen, können Suizidgedanken als mögliche Alternative plötzlich in den Vordergrund rücken – ebenso können sie wieder in den Hintergrund treten, sobald die Krise vorbei ist. Vom ersten Gedanken «der Tod wäre eine Lösung» bis zum Entschluss zur Durchführung der Handlung liegt meist eine längere Entwicklung, die theoretisch und praktisch zahlreiche Möglichkeiten der Intervention einschliesst, denn – so sagt die Handlungstheorie – Handlungen sind «gemeinsame» Prozesse, sind also sozial beeinflusst. Ein solcher Prozess kann sich auch als innerer Dialog abspielen, in der Form der Ambivalenz und des Abwägens. Bei Menschen mit unheilbaren somatischen Erkrankungen ist es oft so, dass Suizidgedanken Ausdruck der Angst vor ganz bestimmten Situationen sind, z.B. schlimmen unkontrollierbaren Schmerzen gegenüber ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Meist löst sich die Situation, wenn die Ängste verstanden werden, und Mittel gefunden werden, die Ohnmachtsgefühle des Patienten zu reduzieren (z.B. Einsatz stärkerer Schmerzmittel). Das wichtigste Mittel zur Bewältigung von suizidalen Krisen ist in jedem Fall das Gespräch mit andern Menschen. Indem wir eine schwierige Situation, aus der wir keinen Ausweg sehen, jemandem erklären müssen, stellen sich von selber Gedanken an alternative Wege ein. Deshalb sollten wir auch nicht in erster Linie versuchen, jemandem Suizidgedanken auszureden. Sinnvoller ist es, nach anderen, lebensorientierten Zielen zu fragen. Bei vielen Menschen ändern die Prioritäten erstaunlich rasch. Patienten, die wir auf der Notfallstation nach einem Suizidversuch sehen, wollen oft schon nach einigen Stunden wieder nach Hause, und am nächsten Tag wieder zur Schule oder an die Arbeit. Das aktuelle Erleben Eindrücklich ist, wenn Patienten über den psychischen Zustand vor einer suizidalen Handlung berichten. Viele Patienten fühlten sich vor dem Suizidversuch völlig wertlos und hoffnungslos, z.B. in der Folge eines Konfliktes mit einer nahen Bezugsperson, und/oder als Ausdruck einer depressiven Abwertung der eigenen Person. Patienten sprechen in diesem Zusammenhang sehr oft von psychischen Schmerzen und einem für sie unerträglichen Zustand. Dies wurde in der amerikanischen Literatur als «mental pain» oder als «psychache» [4] bezeichnet. Die Patienten erleben dies als derart unerträglich, dass das kurzfristige Motiv für die selbstschädigende Handlung darin besteht, diesem Zustand ein Ende zu set- Schweiz Med Forum Nr. 31 31. Juli 2002 731 zen, also zu entfliehen. Es ist in diesem Kontext nicht erstaunlich, dass bei Suizidversuchen vorwiegend Psychopharmaka, Schmerzmittel und Alkohol eingenommen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Befragt man Patienten nach einem Suizidversuch, sagen sie oft, sie hätten im Moment der Einnahme den unerträglichen Zustand abstellen wollen, aber dabei auch den Tod in Kauf genommen. Oft sind diese psychischen Schmerzen von einer starken inneren Erregung begleitet, die soweit gehen kann, dass ein eigentlicher psychischer Ausnahmezustand (dissoziativer Zustand) entsteht, in welchem Patienten z.B. keinen Schmerz oder keine Angst empfinden, bzw. die Handlung «wie in Trance» begehen. Suizidverhütung erfordert also Offenheit und Interesse gegenüber dem Patienten als Menschen und seinem inneren Erleben. Hinter jeder Suizidhandlung steht eine Geschichte Eine Suizidhandlung hat immer eine Vorgeschichte, und das Verhalten eines Menschen hat auch in der suizidalen Krise eine innere Logik. Meist stecken dahinter frühere Erlebnisse und Verletzungen in der Lebensgeschichte dieses Menschen. Dies ist vielleicht im Moment sehr schwierig zu verstehen, sogar wenn wir glauben, diesen Menschen gut zu kennen. Darum sollten wir vor allem einfach mal zuhören können und zu verstehen suchen, wie es zu den Suizidabsichten oder dem Suizidversuch gekommen ist. Wenn wir vom handlungstheoretischen Prinzip ausgehen, dass Menschen die Hintergründe ihrer Handlungen erklären können, sollte unsere Aufgabe darin bestehen, den Patienten zu ermutigen, uns erst einmal die Geschichte zu erzählen, die dahinter steckt. In unserer National-Fonds-Studie fanden wir, dass die grosse Mehrzahl der Patienten zehn bis 20 Minuten (und nicht zwei Stunden, wie wir ursprünglich befürchteten) braucht, um die dazugehörige Geschichte zu erzählen. Nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in der Hausarztmedizin hat sich der Begriff der «Narrative-based Medicine» etabliert [6)]. Der Begriff «Narrativ» bezieht sich auf die Annahme, dass das Leben jedes Menschen aus Geschichten besteht, mit denen er sich erklärt und andere zu verstehen sucht. Die subjektive Erzählung des Patienten ist kein Widerspruch zur Evidence-based Medicine, sondern neben dem persönlichen Erfahrungsschatz des Arztes ein Element der integrativen klinischen Beurteilung. Ein narrativer Zugang zum Patienten verlangt, dass der Arzt eine andere Rolle als die des allwissenden Experten einnimmt: Wenn es um die Geschichte des Patienten geht, ist PRAXIS Schweiz Med Forum Nr. 31 31. Juli 2002 732 Suizid und psychiatrische Diagnosen Psychiatrische Diagnosen bei erfolgten Suiziden >90% Häufigkeit affektiver Störungen bei erfolgten Suiziden* 40–70% Häufigkeit von Sucht (Alkohol, Drogen) bei erfolgten Suiziden* 25–50% Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen bei erfolgten Suiziden* 30% Lebenszeit-Risiko für Suizid bei Vorliegen einer Major Depression 15% Lebenszeit-Risiko für Suizid bei Vorliegen einer Schizophrenie 10% Lebenszeit-Risiko für Suizid bei Vorliegen einer Sucht 3% * Komorbidität mit mehreren psychiatrischen Diagnosen ist häufig [Quelle: The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, K. Hawton, K. van Heeringen (eds). Chichester; Wiley & Sons: 2000] dieser der Experte seiner selbst. Die Rollen sind allerdings wieder anders verteilt, wenn es um die Erhebung und Interpretation des Psychostatus und um die therapeutischen Implikationen geht. Depressionen erkennen und behandeln Liegt ein Grund für eine Depression vor, so ist dies kein Grund, die Diagnose einer Depression nicht zu stellen. Dementsprechend werden heute Begriffe wie «Depressive Episode» (leicht, mittelgradig, schwer, nach ICD-10, 1993), oder «Major Depression/Dysthyme Störung» (DSMIII-R), oder ganz einfach «Typisches Depressives Syndrom» verwendet. Die wichtigsten Symptome sind: – Verlust an Interesse und Freude (oft verbunden mit sozialem Rückzug), – Appetit- und Gewichtsverlust, – Schlaflosigkeit, – psychomotorische Hemmung oder Unruhe, – Energieverlust, Müdigkeit, – depressive Gedankeninhalte (Gefühle der Wertlosigkeit, Gedanken an den Tod, wiederkehrende Suizidgedanken), – Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme. Verschiedene Studien haben übrigens gezeigt, dass das Symptom Schlaflosigkeit deutlich mit einem erhöhten Suizidrisiko einhergeht. Es sollte also in jedem Fall nach Schlafstörungen und speziell nach dem typischen depressiven Schlafmuster (frühmorgendliches Erwachen) gefragt werden: Eine deutliche depressive Symptomatik ist eine klare Indikation für ein Antidepressivum. Die antidepressive Therapie erfordert gewisse Kenntnisse und Erfahrungen [7]. Wesentlich ist, dass dem Patienten genau erklärt wird, wie Antidepressiva wirken, und vor allem, dass keine Gefahr der Abhängigkeit besteht. Im Prinzip können alle Antidepressiva verwendet werden, obschon einige wesentliche Unterschiede zu beachten sind. Die traditionellen Antidepressiva sind bei schweren Depressionen möglicherweise etwas besser wirksam als die SSRIs. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sie im Gegensatz zu den SSRIs toxisch sind und bei einer absichtlichen Überdosierung letal sein können [8]. Die Gefahr kann vermieden werden, wenn dem Patienten Rationen von wenigen Tagen oder höchstens einer Woche abgegeben werden. Nebenwirkungen können in beiden Gruppen auftreten und die Compliance stark beeinträchtigen. Typische Nebenwirkungen der trizyklischen Antidepressiva sind: Mundtrockenheit, Obstipation, Sedierung, Gewichtszunahme. Typische Nebenwirkungen der neueren Antidepressiva sind Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, und Nervosität. Die Hauptsache ist, dass der Arzt den Erfolg oder Misserfolg der medikamentösen Behandlung aufmerksam verfolgt und die Dosis entsprechend anpasst oder, falls nötig, die Therapie umstellt. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Lithium, welches in erster Linie bei bipolaren affektiven Störungen eingesetzt wird, das Suizidrisiko beträchtlich reduziert, sogar wenn die stimmungsstabilisierende Wirkung ungenügend ist [9]. Neuroleptika sind bei schwerer Schlaflosigkeit oder Unruhe kombiniert mit einem Antidepressivum am Anfang der Behandlung manchmal indiziert. In der Behandlung schizophrener Patienten hat sich gezeigt, dass Clozapin das Suizidrisiko reduziert. Benzodiazepine sind längerfristig zu vermeiden, nicht nur wegen der Abhängigkeit, sondern auch, weil Benzodiazepine eine depressive Symptomatik zudecken können. In akuten suizidalen Krisen, welche nicht selten im Zusammenhang mit Panikattacken auftreten, haben Benzodiazepine aber sehr wohl ihren Platz. PRAXIS Bezugspersonen miteinbeziehen Stellt sich keine Besserung ein oder wird das Suizidrisiko als sehr gross beurteilt, ist es nützlich, die wesentlichen Bezugspersonen des Patienten miteinzubeziehen. Angehörige können zusätzliche wesentliche Informationen liefern, und nicht selten kommen dabei Probleme und Konflikte, welche für die Entwicklung der Suizidalität eine Rolle spielen, erst zum Vorschein. Liegen konkrete Suizidabsichten vor, sollte versucht werden, mit dem Einverständnis des Patienten gefährliche Mittel wie Schusswaffen, Seile etc. zu entfernen. Psychiater beiziehen Manchmal wird es nötig werden, einen Psychiater konsiliarisch oder für die weitere Behandlung beizuziehen. Wenn möglich sollten Hausarzt und Psychiater miteinander kooperieren, weil dadurch für den Patienten besserer Quintessenz Schweiz Med Forum Nr. 31 31. Juli 2002 733 Halt gewährleistet ist. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, dass der Patient nach einer Anmeldung beim Psychiater bzw. bei einer psychiatrischen Poliklinik keinen weiteren Termin beim Hausarzt mehr hat. Stationäre psychiatrische Behandlung Eine Klinikeinweisung kann für den schwer suizidalen Patienten eine lebensrettende Massnahme sein, sollte wenn irgend möglich, im Einverständnis mit dem Patienten erfolgen. Eine Einweisung auf Druck kann für den depressiven Patienten eine schwere Bedrohung darstellen. Eine fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE) kann notwendig werden, wenn ein Patient mit unkooperativem und provokativem Verhalten die Belastung für Angehörige und Ärzte unerträglich macht. Auch hier ist es empfehlenswert, bei einem solchen Entscheid die Angehörigen beizuziehen bzw. eingehend zu informieren. Achtung: eine psychiatrische Klinik ist keine Absicherung gegen Suizid. Nicht selten kommen Suizide in der Klinik vor, oder kurz nach der Entlassung. Suizide und Suizidversuche sind Handlungen, die in gewissen seelischen (und biologischen) Zuständen gehäuft auftreten. Meist geht der Suizidhandlung eine längere (oft von der Umgebung nicht erkannte) Entwicklung voraus. Patienten sprechen bei ärztlichen Konsultationen selten spontan über Suizidgedanken. Daher sind Kenntnisse der klinischen Risikofaktoren für die Suizidprävention wichtig. Risikofaktor Nr. 1 ist eine depressive Symptomatik. Andere Hinweise auf ein Suizidrisiko sind Alkohol- und Drogensucht, Persönlichkeitsstörungen sowie psychologische Zustände von Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit. Achtung: Bei Männern kann sich eine Depression hinter einer Suchtproblematik oder hinter aggressivem Verhalten verstecken. Probleme in der Kommunikation zwischen Arzt und suizidalen Patienten sind eines der grössten Hindernisse für eine effektive Suizidprävention in der Arztpraxis. Das in der Medizin übliche kausale Denken eignet sich schlecht, um sich in Handlungen anderer Menschen einzufühlen. Hinter jeder Handlung steht eine persönliche Entwicklung bzw. eine Geschichte, die mit der Biographie des Patienten verwoben ist. Zum Erklären dieser Geschichte (Narrativ) ist der Patient selber der beste Experte – er braucht nur einen interessierten Zuhörer. Das innere Erleben in der suizidalen Krise ist geprägt durch einen als unerträglich erlebten Schmerz (engl. mental pain, «psychache»), Gefühle der Minderwertigkeit und Hoffnungslosigkeit. Oft entspricht das Erleben dem einer akuten inneren Traumatisierung. Es ist hilfreich, wenn der Arzt eine Vorstellung suizidaler Gemütszustände hat. Die Suizidhäufigkeit ist eine beeinflussbare Grösse. Gezielte ärztliche Fortbildung für Hausärzte zum Problembereich Depression und Suizidalität hatten in der sog. Gotland-Studie einen signifikanten Einfluss auf die Suizidhäufigkeit in der Bevölkerung. Im Falle eines erfolgten Suizids darf man die Auswirkungen auf Angehörige, Ärzte und Klinikpersonal nicht unterschätzen. Der Arzt als «suicide survivor» Jeder Suizid lässt Menschen mit extremen Gefühlsreaktionen zurück, vor allem aber mit vielen Fragen, auf die es kaum Antworten gibt. In den USA hat sich für Menschen, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben, der Ausdruck «suicide survivors» eingebürgert [10]. Damit wird das Traumatisierende dieses Erlebnisses betont, etwas, was von Aussenstehenden häufig unterschätzt wird. Nicht ganz zu Unrecht haben sich in den letzten Jahren verschiedene Publikationen auch mit den Auswirkungen des Suizids eines Patienten auf behandelnde Ärzte und Therapeuten befasst [11]. Tatsächlich hört man auf Befragung sehr oft, dass bei betroffenen Ärzten nicht nur akute Gefühle wie Schock und Lähmung, sondern auch Zweifel an der eigenen Kompetenz, Schuldgefühle und Verunsicherung auftreten. Nicht selten denken Therapeuten nach einem solchen Ereignis daran, den Beruf zu wechseln. Männer haben oft grosse Mühe, mit jemandem darüber zu sprechen und neigen dazu, sich abzulenken, indem sie sich in die Arbeit stürzen. Da gerade in psychiatrischen Kliniken vor allem junge Assistenzärzte betroffen sind, ist es extrem wichtig, dass nach einem solchen Ereignis den betroffenen Kollegen die notwendige professionelle Unterstützung angeboten wird. Gleiches gilt für das Personal und Patienten einer Abteilung, aber auch für Hausärzte. PRAXIS Schweiz Med Forum Nr. 31 31. Juli 2002 734 Literatur 1 Michel K, Valach L, Waeber V. Understanding deliberate self-harm: The patients’ views. Crisis 1994;15: 172–8. 2 Goldberg DP, Jennkins L, Millar T, Faragher EB. The ability of trainee general practitioners to identify psychological distress among their patients. Psychol Med 1993;23: 185–93. 3 Michel K, Dey P, Valach L. Suicide as goal-directed action. In: K. van Heeringen (ed). Understanding Suicidal Behaviour: the Suicidal Process Approach to Research and Treatment. Chichester; Wiley & Sons: 2001. 4 Shneidman ES. Suicide as a psychache. J Nerv and Ment Dis 1993; 181:145–7. 6 Greenhalgh T. Narrative based medicine in an evidence based world. Br Med J 1999;318:323–5. 7 Hell D, Böker H, Marty T. Integrative Therapie der Depression. Swiss Med Forum 2000;1:491–9. 8 Cassidy SL, Henry JA. Fatal toxicity of antidepressant drugs in overdose. Br Med J 1987;295:1021–4. 9 Müller-Oerlinghausen B, MüserCausemann B, Volk J, Suicides and parasuicides in a high-risk patient group an and off lithium long-term medication. J Affect Dis 1992;25: 261–70. 10 Grad OT. Suicide: How to survive as a survivor? Crisis 1996;17/3: 136–42. 11 Michel K. After suicide: Who counsels the therapist? Crisis 1997; 18/3,128–40. Empfohlene Literatur – Basisbroschüre Suizid und Krise, dritte Auflage. Zu beziehen bei Verbindung der Schweizer Ärzte FMH, Abteilung Prävention, Elfenstrasse 18, 3000 Bern 16. – M Wolfersdorf. Der suizidale Patient in Klinik und Praxis. Stuttgart; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH: 2000. – A Finzen. Suizidprophylaxe bei psychischen Störungen. Bonn; Psychiatrie-Verlag, Thieme: 1997. – K Michel, AA Leenaars, DA Jobes, JT Maltsberger, I Orbach, L Valach, RA Young, P Dey. Meeting the Suicidal Person. Richtlinien und Literatur zum Gespräch mit dem suizidalen Patienten: http://www.aeschiconference.unibe.ch.