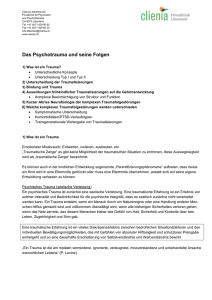

4. Das Konzept der Posttraumatischen Belastungsstörung

Werbung