Thesen - Jörg Schlömerkemper

Werbung

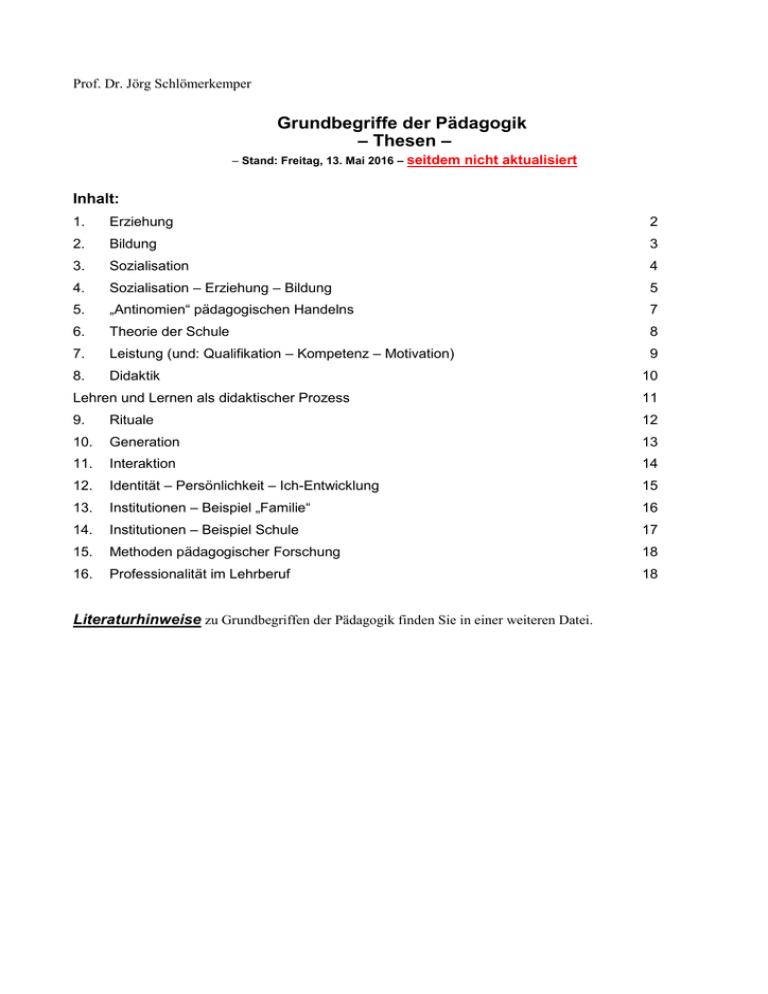

Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper Grundbegriffe der Pädagogik – Thesen – – Stand: Freitag, 13. Mai 2016 – seitdem nicht aktualisiert Inhalt: 1. Erziehung 2 2. Bildung 3 3. Sozialisation 4 4. Sozialisation – Erziehung – Bildung 5 5. „Antinomien“ pädagogischen Handelns 7 6. Theorie der Schule 8 7. Leistung (und: Qualifikation – Kompetenz – Motivation) 9 8. Didaktik 10 Lehren und Lernen als didaktischer Prozess 11 9. Rituale 12 10. Generation 13 11. Interaktion 14 12. Identität – Persönlichkeit – Ich-Entwicklung 15 13. Institutionen – Beispiel „Familie“ 16 14. Institutionen – Beispiel Schule 17 15. Methoden pädagogischer Forschung 18 16. Professionalität im Lehrberuf 18 Literaturhinweise zu Grundbegriffen der Pädagogik finden Sie in einer weiteren Datei. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 2 – 1. Erziehung (1.) Nach dem Grundgesetz (Art. 6,2) sind „Pflege und Erziehung der Kinder ... das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“. (2.) Die Vorsilbe „er“ hat die doppelte Bedeutung des „heraus“ und des „hin“. (3.) Eine Definition: „Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten.“ (Wolfgang Brezinka 1977: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, UTB Reinhardt, S. 95) (4.) Die Abgrenzung gegenüber ähnlichen Begriffen ist schwierig; ist Erziehung auch Entwicklung, Lernen, Lehren, Interaktion, Dressur, Indoktrination, Bildung ...? (5.) Man kann unterscheiden: „Funktionale Erziehung“: was sozusagen nebenbei, ohne Absicht und auch ohne es zu merken auf die psychischen Dispositionen“ einwirkt; = erzieherisch wirkendes Verhalten „Intentionale Erziehung“: der bewusste und zielgerichtete Versuch, die psych. Dispositionen zu beeinflussen (vgl. Brezinka); = erziehendes intentionales Handeln. (6.) Im Sinne „funktionaler Erziehung“ kann man nicht „nicht erziehen“, aber man kann über die Wirkungen seines Verhaltens mehr oder weniger reflektieren. (7.) Erziehung bewegt sich in der Spannung zwischen... einem ‘Zuviel’: übertriebene Behütung, starke Lenkung, zu hohe Ansprüche einem ‘Zuwenig’: zu wenig Orientierung und Struktur, zu wenig Schutz, zu geringe Erwartungen. (8.) Prinzipiell kann man (in den Worten von Schleiermacher 1826) unterscheiden zwischen „Unterstützen“ und „Gegenwirken“ – das eine zielt auf Emanzipation, das andere auf Zivilisation - aber wann dieses, wann jenes? (9.) Erziehung liegt ... im Interesse der Gemeinschaft im Interesse des Individuums Aber: was sind die jeweiligen Erwartungen, und wie verhalten sie sich zueinander? (10.) Ein grundlegendes Dilemma besteht darin, Kinder jetzt auf ein späteres Leben vorzubereiten. Erziehendes Handeln steht unter dem Risiko, sich später als ‘falsch’ erweisen zu können, aber der Verzicht auf erziehendes Handeln dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit ‘falscher’ sein. Ziel sollte es sein, die Kinder so bald und so weit wie möglich zu Partnern oder gar Subjekten ihrer Entwicklung werden zu lassen; Erziehung zielt auf wachsende, aber erst ‘am Ende’ entfaltete Mündigkeit (Emanzipation ist Zielsetzung, aber auch Prozess). (11.) Solange dies nicht möglich ist (aber auch, damit es gefördert wird), sollte erziehendes Handeln sich einem „kategorischen Imperativ pädagogischen Handelns“ verpflichten: „Orientiere erziehendes Handeln an Maximen, welche die Herangewachsenen werden billigen können! Und sorge dafür, dass sie dies autonom werden beurteilen können!“ (vgl. auch: Jörg Schlömerkemper 1996: Zum „Ende der Erziehung“ kommt man nur durch Erziehung. In: Die Deutsche Schule. 88, 1996, Heft 4, S. 388-391) Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 3 – 2. Bildung Vorbemerkung: Der Bildungsbegriff wird – wie viele Begriffe der Erziehungswissenschaft – in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Das ist Ausdruck der verschiedenen Ebenen, die mit diesen Begriffen angesprochen werden (können). (1.) „Bildung“ ist ... zum einen der Prozess, in dem eine Person sich die ihr verfügbare Kultur „subjektiv zueignet“, zum anderen, die „Gestalt“, die sie dabei gewinnt (das Produkt bzw. der Stand des Prozesses). (2.) Traditionell werden folgende Varianten unterschieden: Materiale Bildung / auf die Inhalte bezogen: Kulturinhalte als „objektive Gegebenheiten“, die sich das Subjekt aneignen soll; Konzentration auf die Aneignung des „Klassischen“ Formale Bildung / auf Fertigkeiten bezogen: seelische und geistige Kräfte, die sich im Prozess der B. entfalten; Methodische Bildung: Fähigkeiten zur aktiven (Selbst-)Bildung Kategoriale Bildung: Bildung entfaltet sich in der Wechselwirkung zwischen der Kultur und den geistigen Aktivitäten des Subjekts; dieses muss für Kultur aufgeschlossen sein (bzw. werden) und die Kultur muss sich ihm erschließen; dies geschieht in „Kategorien“, in denen sich Wirklichkeit darstellen bzw. erfassen lässt. (3.) Bildung ist dem Anspruch nach der Versuch, den humanitären Möglichkeiten des Menschen (bzw. der Menschheit) zur Verwirklichung zu helfen. Sie zielt nicht auf Nützlichkeit („Gebrauchswert“), sondern strebt die zweckfreie Entfaltung der Persönlichkeit (als Wert in sich) an (vgl. z.B. W. v. Humboldt 1809). (4.) Bildung ist in die historisch-gesellschaftliche Entwicklung eingebunden. Sie ist Medium der gesellschaftlichen Emanzipation, sie hat aufstrebenden Gruppen der Gesellschaft (dem Bürgertum gegenüber der Standesgesellschaft) den Zugang zu bis dahin privilegierten Positionen eröffnet. (5.) Bildung geriet dadurch in ein Spannungsverhältnis zwischen ... egalitären Ansprüchen (Humanität, Egalität, Liberalität ...) und hierarchisierenden Funktionen („Bildungsbürgertum“). (6.) Diese Antinomie wirkt sich auf die Bedeutung von „Bildung“ im „Bildungsprozess“ aus: Inhalte und Prozesse der Bildung sind ... Medium der Persönlichkeitsentfaltung und zugleich Medium der Selektion (qua Bildungsgrad und -stufe). (7.) Wenn „Bildung“ (wieder) primär als die Fähigkeit (und Bereitschaft) einer Person verstanden wird, sich mit Kultur aktiv auseinanderzusetzen und ihre geistigen Fähigkeit zu entfalten, dann ist „Bildung“ unabhängig von „Kompetenz“ denkbar, dann ist „Bildung für alle“ möglich. (8.) Eine als „Habitus“ verstandene Bildung (‘habitueller Bildungsbegriff’) ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit ... sich auf der jeweiligen Kompetenzsstufe „konstruktiv“ mit Kultur (der jeweiligen Lebenswelt) auseinanderzusetzen, und dies „kooperativ (sozial)“ zu tun, also sich mit anderen Menschen – ggf. über die Grenzen der Kompetenzen hinweg – auszutauschen. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 4 – 3. Sozialisation (1.) Eine häufig zitierte Definition (nach Klaus Hurrelmann 1980) lautet: Sozialisation ist zu verstehen „als der Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei ... wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet.“ (2.) In psychologischer Hinsicht kann man unterscheiden: Identifikation: eine eher unbewusste Orientierung an Personen, die als „signifikant“ erscheinen und nachgeahmt werden Identität: Prozess der subjektiven Gestaltung der eigenen Person in ihren Wechselbeziehungen zur sozialen Umwelt; Identität entwickelt sich in personaler und sozialer Hinsicht. (3.) Man kann begrifflich unterscheiden : „soziales Lernen“: die Tatsache, dass Lernen unvermeidlich in einem sozialen Kontext stattfindet, von dem latente, „funktionale“ Wirkungen ausgehen, „Soziales Lernen“: der ausdrückliche Versuch, die Formen des Lernens „sozial“ zu gestalten und zu „Sozialverhalten“ hinzuführen (= „Sozialerziehung“). (4.) Ich kann akzeptieren, dass der Begriff „Sozialisation“ so weit verwendet wird wie z.B. bei Hurrelmann (s.o.) und damit alles umfasst, was in der Pädagogik mit „Erziehung“ und „Bildung“ gemeint ist. Ich bezeichne das lieber als „Vergesellschaftung“. (5.) Aber: Mir scheint es wichtig, die funktionalen Wirkungen bewusst zu machen, die jenseits unserer bewussten Intentionen wirksam sind. Dies bezeichne ich als „Funktionalität“. Der Klarheit halber verwende ich nicht den Begriff „funktionale Erziehung“, weil mit „Erziehung“ nur intentionale Beeinflussungen angesprochen werden sollten (vgl. Brezinka). (6.) Im Sinne des sozialen Lernens ist das (analytisch-)theoretische Modell des „heimlichen (verborgenen, heimlich Lehrplans“ („hidden curriculum“) zu verstehen (vgl. Siegfried Bernfeld 1925: Sisyphos oder Die Grenzen der Erziehung: „Die Schule – als Institution – erzieht.“; S. 28, d.h. sie hat latente Wirkung = Funktionalität). (7.) Wenn man „Sozialisation“ im weiten Sinne versteht, ist die Abgrenzung zu „Erziehung“ und „Bildung“ unscharf. Gemeinsam ist allen drei Begriffen, dass es um die „psychischen Dispositionen“ der Heranwachsenden geht. Man kann folgende Unterscheidung treffen: Sozialisation (im weiten Sinne): alle Prozesse, durch die das soziale Umfeld zur „Vergesellschaftung“ und „Personalisation“ beiträgt Funktionalität: die latenten (unbewussten, mehr oder weniger gewollten) Einflüsse des sozialen Kontextes auf die psychischen Dispositionen (= „Sozialisation im engen Sinne“), Erziehung: intentional geleitete Versuche, auf die Entwicklung der psychischen Dispositionen dauerhaft einzuwirken, Bildung: (Sozialisations- und) Erziehungs-Prozesse, bei denen das Subjekt durch die Auseinandersetzung mit Kultur zur aktiven und eigenständigen Entwicklung der Persönlichkeit angeregt werden soll. (8.) Erziehungswissenschaftliche Reflexion kann die latenten, funktionalen Anteile der Sozialisation durchschauen, theoretisch analysieren und sie im Sinne von Intentionen bewusst gestalten. Dies ist eine Aufgabe pädagogischer Professionalität. (9.) Diese Prozesse unterliegen in ihren Intentionen und in ihren Wirkungen den Antinomien der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie den Spannungen menschlicher Bedürfnisse, Erwartungen etc.. Sie bedürfen der pädagogischkritischen Reflexion, erfordern Entscheidungen und sind regelmäßig zu überprüfen. Seite – 5 – Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) 4. Sozialisation – Erziehung – Bildung Vergesellschaftung = alle Prozesse, die auf die Entwicklung einer Person (Personalisation) und ihre Beziehung zur Gesellschaft einwirken und dauerhafte „psychische Dispositionen“ zur Folge haben = „Sozialisation“ im weiten Sinne (wie z.B. bei Hurrelmann) (= „Sozialisierung“) latente, nicht reflektierte Prozesse Begriffe Art der Prozesse welche psych. Dispositionen werden beeinflusst? „Funktionalität“ = „Sozialisation i. eng. Sinne“ (vgl. „funktionale Erziehung“) intentionale, bewusste, reflektierte Prozesse Erziehung Bildung unbewusst und unreflektiert wirkende Prozesse zielgeleitete Versuche zur „Beeinflussung“; dies kann den Zöglingen gegenüber „offen-transparent“ oder „verborgen“ erfolgen bewusst gestaltete Anregungen der Zöglingen zur aktiven Aneignung von Kultur = „ungewollte Wirkungen“ durch das Verhalten; = „gewollte Wirkungen“ durch das Handeln“ = bewusstes Freisetzen/-lassen durch Anregung/Herausforderung Lernen an „Modellen“ Lernen an „Vorbildern“ Lernen als Subjekt in der aktiven Auseinandersetzung mit Kultur unbewusstes Verhalten bewusste Orientierung an Werten und Normen reflektierte Beziehung zu Kultur = Subjekthaftigkeit, Aktivität, Initiative, Haltung Wechselwirkungen Funktionale Prozesse können Erziehung und Bildung anregen und beeinflussen Erziehung schafft Voraussetzungen für Bildung sie soll Bildung anregen (kann sie aber auch behindern!) Bildung kann/soll sich über Erziehung hinaus entwickeln und Subjekthaftigkeit ermöglichen Bildung und Erziehung sind der Versuch, funktionale Wirkungen (der Sozialisation und/oder der Erziehung) durch Gegenwirkung oder Unterstützung zu beeinflussen Antinomien positive, „emanzipatorische“ Bedeutungen positive Wirkungen: Erfahrung von Vertrauen, Empathie, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Solidarität „heraus-ziehen“, Anregung zur Entfaltung einer eigenständigen Persönlichkeit; Mündigkeit kognitive, reflexive, subjekthafte Auseinandersetzung mit möglichen Deutungen der Lebenswelt, aktive Aneignung von Kultur negative, „repressive“ Bedeutungen Einübung repressiver Verhaltensmuster, Anpassung, Unterwerfung, („heimlicher Lehrplan“) „hin-/heran-ziehen“, Zwang, Unterwerfung Anpassung, Überredung, Sanktionen Unterwerfung unter „alles, was man wissen muss“; Schulbildung“ (von Hentig) Medium der Selektion, „Leistung“ statt „Bildung“ Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 6 – Ergänzung am 9.1.2010: Angeregt durch kritische Rückfragen und eigenes Grübeln bin ich zu folgender Darstellung gekommen, in der die verschiedenen Aspekte von Bildung – Erziehung – Sozialisation in eine plausible Beziehung stehen sollen. (Dies entspricht nicht ganz den vorangehenden Thesen!) Sozialisation im weiten Sinne Erziehung = intentionale Versuche der Beeinflussung durch reflektiertes Handeln implizite Erziehung durch Gestaltung der Umgebung explizite Erziehung durch pädagogische Interaktion B i l d u n g der Verhältnisse und des Verhaltens = Sozialisation im engen Sinne = Wirkungen und Beeinflussung im Medium von Kultur Funktionalität = latente Wirkungen =Vergesellschaftung des Individuums Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 7 – 5. „Antinomien“ pädagogischen Handelns (1.) In der pädagogischen (und allgemein in der sozialwissenschaftlichen) Literatur ist häufig von „Widersprüchen“ u.Ä. die Rede, ohne dass diese Begrifflichkeit geklärt wäre. (2.) Andererseits werden Konzepte, Probleme, Beobachtungen, Zielsetzungen, Wirkungen usw. häufig eher ‚einseitig’ wahrgenommen, gedeutet oder in Forderungen gefasst, die eine bestimmte Richtung favorisieren, ohne andere mögliche Sichtweise etc. auch nur anzudeuten oder sie gar ernst zu nehmen. (3.) Über solche Doppeldeutigkeiten haben sich einige Theoretiker immer wieder Gedanken gemacht. Zu nennen sind hier: Immanuel Kant, Friedrich D.E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Herman Nohl, Theodor Litt, Wolfgang Klafki, Rainer Winkel, Werner Helsper (4.) Mir scheint aber, dass solche Ansätze bisher nicht ins Zentrum pädagogischen Denkens (oder gar Handelns) gelangt sind. Vielleicht können die folgenden Vorschläge zur Begrifflichkeit diesen Ansatz besser handhabbar machen. (5.) Man kann in der Analyse (Deutung, Beschreibung) solcher Sachverhalte unterscheiden: antagonistische Konflikte: unversöhnliche Gegensätze, konträre Sichtweisen, die sich gegenseitig völlig ausschließen. dialektische Entwicklungen: Prozesse, in denen These – Antithese – Synthese in der Weise aufeinander folgen, dass die Synthese als eine „Höherentwicklung“ auf ein Ziel hin verstanden werden kann. antinomische Widersprüche: die gleichzeitige Gültigkeit, Akzeptanz und Wertschätzung von Sichtweisen, Bedürfnissen, Erfahrungen etc., die sich ‚logisch’ im Grunde ausschließen, aber doch wie „zwei Seiten einer Medaille“ zusammengehören. (6.) Mit solchen „Dualitäten“ kann man in verschiedener Weise umgehen: durch einseitige Polarisation im Sinne eindeutiger, das andere ausschließender Positionierung; Entscheidungen können/müssen durch (Wett)Kampf oder eine höhere Instanz (Macht) entschieden werden durch eine diachrone Abfolge, bei der die verschiedenen Betrachtungsweisen (und ggf. auch Handlungen) in eine (vereinbarte und akzeptiere) Reihenfolge gebracht werden („Eins nach dem Anderen“) in der Hoffnung, dass sich ein „Synergieeffekt“ einstellt. durch eine egalitäre Balance, bei der beide Positionen als gleichberechtigt anerkannt in einem bewussten „Sowohl als auch“ zur Geltung kommen sollen. (7.) Natürlich können auch mehr als zwei Positionen in einer widersprüchlichen Spannung stehen. (8.) These: Handeln im Bewusstsein solcher Antinomien kann ... verunsichern, weil man nicht mehr weiß, was wichtig(er) ist und weil man Angst hat, etwas falsch zu machen und kritisiert zuwerden, oder ... es kann stärker machen, weil man anerkennt und sich bewusst ist, dass man nicht alles auf einmal erreichen kann und weil man nicht überrascht wird, wenn ‚die andere Seite’ zu ihrem recht zu kommen versucht. Vgl. auch: Schlömerkemper 2001: Jörg Schlömerkemper: Kann pädagogische Theorie alltagstauglich werden? In: Die Deutsche Schule, 93, 2001, 1, 17-29 Schlömerkemper 2006: Jörg Schlömerkemper: Die Kompetenz des antinomischen Blicks. In: Wilfried Plöger (Hg.): Was müssen Lehrerinnen und Lehrer können? Beiträge zur Kompetenzorientierung in der Lehrerbildung. Schöningh, S. 281-308 Schlömerkemper 2007: Jörg Schlömerkemper: Der antinomische Blick in der Erziehungswissenschaft. „Realistische“ Konzepte in pädagogischer Theorie und Praxis. In: Margret Kraul, Jörg Schlömerkemper (Hg.): Bildungsforschung und Bildungspolitik – Heinrich Roth revisited. Die Deutsche Schule, 9. Beiheft, S. 147-171 Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 8 – 6. Theorie der Schule Die historische Entwicklung der Schule lässt sich darstellen als ein Wechselspiel verschiedener Intentionen und Kräfte, die sich in einer „Dialektik“ ergänzen oder sich wechselseitig begrenzen. Solche Spannungen sollen in den folgenden Thesen/Fragen anklingen: (1.) Was gilt (mehr)? „Non vitae, sed scolae discimus“ – wie es Seneca (gest. 65 n.Chr.) kritisch formuliert hatte, „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir!“ – wie es in Deutschland zitiert wird. (2.) Eine „Theorie der Schule“ ... beschreibt, analysiert die bestehende Praxis und rechtfertigt oder kritisiert sie dadurch (= deskriptive Funktion), entwirft eine Perspektive, ein Konzept für die weitere Entwicklung (=präskriptive Funktion). (3.) Die Schule ist eingerichtet worden, ... um die Untertanen zu Gehorsam, Pflichterfüllung, Unterordnung zu „erziehen“, um die Bildsamkeit und die Fähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, zu fördern. (4.) In der Schule ... soll gelernt werden, was für „das Leben“, einen Beruf etc. nützlich ist, soll sich an einem Ort der „Muße“ „Bildung“ entfalten können, die gerade nicht auf solche Zweckhaftigkeit zielt. (5.) Die Schule ... soll alle Kinder und Jugendlichen zu einem (möglichst) hohen Abschluss führen, soll die Unterschiede in Leistungsfähigkeit und -bereitschaft herausarbeiten und dokumentieren. (6.) In der Schule ... sind Lehrerinnen und Lehrer professionell dafür verantwortlich, dass Lernen erfolgreich werden kann, ist Lernen eine eigenverantwortliche Tätigkeit von Schülerinnen und Schülern. (7.) „Schule“ ... ist eine staatliche, hoheitliche Institution, die durch Gesetze und Administration gesteuert wird, ist eine öffentliche, gesellschaftliche Einrichtung, die durch Konsens und Kommunikation gestaltet wird. (8.) Die Schulformen ... sind verschiedene (im Prinzip offene) Wege zu allen Bildungsgängen und -abschlüssen, orientieren die Schülerinnen und Schüler von Anfang an konsequent auf die jeweiligen Bildungsziele hin? (9.) Die „Qualität“ der Schule ... erweist sich am Umfang und an der Verfügbarkeit der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten erweist sich an der Intensität der Prozesse – also letztlich an dem, was „übrig bleibt, wenn man die Inhalte wieder vergessen“ hat. (10.) Die Widersprüchlichkeit dieser Aussagen ergibt sich aus den Funktionen, die der Schule in der historischgesellschaftlichen Situation zugewiesen sind: Die Schule ... soll allen gleiche Möglichkeiten eröffnen. soll (unterschiedliche) Berechtigungen „gerecht“ verteilen. (11.) Die Schule soll also eine Doppelfunktion erfüllen: Sie soll die Ungleichheit der sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Verhältnisse reproduzieren und zugleich dieses damit legitimieren, dass sie allen die gleichen Chancen im Wettbewerb um gesellschaftliche Positionen gegeben hat. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) 7. Leistung (und: Qualifikation – Kompetenz – Motivation) Seite – 9 – (1.) Über „Leistung“ wird in der Pädagogik sehr unterschiedlich gedacht: Für die einen ist sie „des Teufels“, andere halten sie in einer Leistungsgesellschaft für unvermeidlich, einige sehen darin eine wesentliche Dimension der Persönlichkeitsentfaltung. An allen Ansichten ist ‘etwas dran’. (2.) „Leistung“ bedeutet dem (historischen) Wortsinn nach (etymologisch) in etwa: einer Spur folgen, ein Maß erfüllen ... (3.) Historisch war die „Erfindung“ des Leistungsprinzips von emanzipatorischer Bedeutung. Das bis dahin gültige Stände-Prinzip (soziale Stellung nach dem „Stand“, in den man geboren war) wurde abgelöst von der Möglichkeit, dass „ein jeder nach Talent, Fleiß und Glück eine jegliche Stellung eines Standes müsse erlangen dürfen“ (Kant 1779). (4.) Zugleich (bzw. bald darauf) wurde dieses Prinzip zum Abgrenzungskriterium zwischen den etablierten sozialen Gruppen (vgl. „Bildung“). Es dient der Legitimation für (unterschiedliche) soziale Positionen und für die individuelle Zuordnung der Personen zu einer bestimmten Position (In einer Leistungsgesellschaft gilt jeder als für seine Lage selbst verantwortlich).Vgl. „Sozialisation“ und „heimlicher Lehrplan“. (5.) Es ist fraglich, ob unsere Gesellschaft in diesem Sinne eine Leistungsgesellschaft ist – vielleicht ist es eher eine „Erfolgsgesellschaft“; vgl. die Kategorie „Glück“ bei Kant oder das Konzept der „protestantischen Ethik“ nach Max Weber). (6.) „Leistung“ ist auch eine individuell-psychische Dimension: Eine Person erlebt in ihrer „Leistung“, was sie kann; sie tauscht sich mit ihrer Umwelt und mit anderen Menschen über das, was sie (mehr oder weniger erfolgreich) tut oder tun kann, aus. Dabei steht sie in der Spannung zwischen Zuversicht und Versagensangst. Wer zu wenig Bestätigung bzw. zu viel Misserfolg erfährt, kann sich selbst nicht wertschätzen; wer zu viel (möglicherweise nicht gerechtfertigte) Bestätigung und zu wenig Herausforderung erfährt, wird um seine Möglichkeiten betrogen. Vgl. die Kategorie „Werksinn“ bei Erik H. Erikson oder den Begriff „Tüchtigkeit“. (7.) „Qualifikation“ hat eine formale und eine inhaltlich(-„stoffliche“) Bedeutung: Zum einen geht es um Berechtigungen, die durch „Leistungen“ in entsprechenden Lern- und Prüfungssituationen erbracht worden sind. Zum anderen geht es um Fähigkeiten, die in bestimmten Situationen, für die man „qualifiziert“ sein soll, tatsächlich erforderlich sind. Beides kann sich entsprechen, es muss aber nicht der Fall sein, solange die formale Ebene (hinreichend) gesellschaftlich anerkannt ist. (8.) Unter „Kompetenzen“ versteht man (nach Weinert 2001, S. 27 f,) „... die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (9.) Von einer (z.B. in Prüfungen) gezeigten Leistung wird auf die vermutlich in entsprechender Weise vorhandenen Dispositionen geschlossen: Wer Leistungen erbracht hat, wird dies vermutlich in ähnlicher Weise in anderen Kontexten auch tun. Dabei spielt neben der Kompetenz auch die Bereitschaft eine Rolle, die Fähigkeiten unter Anstrengung einzusetzen: dies ist die Motivation bzw. im engeren Sinne die Leistungsmotivation. (10.) „Leistungsmotivation“ ist nach einer klassischen Definition von Heckhausen (60er Jahre in versch. Schriften) die „Bereitschaft, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Bereichen zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen persönlich ein Gütemaßstab für verbindlich gehalten wird“. Diese Haltung entsteht in der Kindheit (mit etwa 3 bis 4 Jahren) und ist in ihrer Ausprägung als „Motiv“ relativ überdauernd. Durch geeignete situative Bedingungen kann ein Motiv aktualisiert, eine Person „motiviert“ werden - die aktuelle Handlungsbereitschaft bezeichnet man als „Motivation“. (11.) Leistungsmotivation macht eine Person unabhängig von externen („extrinsischen“) Herausforderungen oder Belohnungen, die Tätigkeit selbst wird als ‘lohnend’ empfunden, sie wirkt „intrinsisch“. Intrinsische Motive können durch Erfolgserlebnisse in extrinsisch motivierten Situationen herausgefordert werden. (12.) Es ist eine besondere pädagogische Aufgabe, mit „Leistung“ so umzugehen, dass Überforderungen vermieden werden und doch die persönliche Tüchtigkeit herausgefordert wird. Dazu gibt es viele Anregungen und Erfahrungen. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 10 – 8. Didaktik (1.) Eine allgemeine Definition: Didaktik entwickelt theoretische Kriterien zur Analyse des Lernens in institutionalisierten Kontexten in ihrer Bedeutung für Bildung, Erziehung und Sozialisation und sie verwendet diese zur Gestaltung und Reflexion von Lernprozessen in konkreten Situationen. (2.) Eine engere Definition lautet: Didaktik ist die Theorie des Lehrens und Lernens in institutionalisierten Kontexten. (3.) In der Didaktik kann man eine deskriptive (analytische) und eine präskriptive (normative) Bedeutung unterscheiden: - deskriptiv: Wie ist Unterricht? Gibt es typische Verläufe? Welche Varianten sind zu beobachten? - präskriptiv: Wie soll Unterricht sein? Welche Ziele sollen verfolgt werden? (4.) Beide Fragestellungen spielen eng ineinander: Aus der Deskription ergibt sich die normative Frage: Soll/Darf Unterricht so sein und bleiben, wie er ist? Aus der Präskription ergibt sich die Frage nach den Möglichkeiten der Realisierung: Kann Unterricht besser werden, als er es (unter den gegebenen Bedingungen) ist? (5.) In der Entwicklung des didaktischen Denkens kann man verschiedene Konzepte unterscheiden: (a) Die bildungstheoretische Didaktik (Vertreter: Erich Weniger, Wolfgang Klafki): Es geht vor allem um die Auswahl, Begründung und pädagogische Umsetzung der Unterrichtsinhalte. Diese werden auf ihre Wirkung im „Bildungs“-Prozess hin geprüft. Diese inhaltlichen Entscheidungen gehen der methodischen Umsetzung voraus. (b) Die lehr- oder lerntheoretische Didaktik (Vertreter: Paul Heimann, Gunter Otto und Wolfgang Schulz): Unterricht muss von den Bedingungen der Lernenden ausgehen! Mit welchen Voraussetzungen kommen die Lernenden in den Unterricht? Dieser muss so geplant werden, dass er den jeweiligen Besonderheiten und Voraussetzungen der Lernenden entspricht und von daher weiterführt. (c) Die lernzielorientierte Didaktik (Vertreter: Robert Mager, Christine Möller; in der „kybernetischen“ Variante: Felix von Cube): Wenn Unterricht nicht beliebig verlaufen soll (sondern bestimmte Ziele wichtig sind), dann müssen diese Ziele zunächst klar „operationalisiert“ werden. Was sollen die Lernenden am Ende „können“, woran kann/soll sich erweisen (geprüft werden), in welchem Grad die Ziele erreicht sind? Man unterscheidet Richtziele – Grobziele – Feinziele. (d) Die dialektisch orientierte Didaktik (Vertreter: Lothar Klingberg, Potsdam): Lehren und Lernen stehen in einer dialektischen Beziehung zueinander. Lernen ist nicht in der einen Richtung des Belehrens durch Lehrer zu planen, sondern es ist durch Wechselwirkungen zwischen Lehrenden und Lernenden gekennzeichnet: Die Lernenden reagieren auf die Lehre, und Lehre muss auf die Entwicklung der Lernenden und ihrer Möglichkeiten reagieren. Der Lernprozess zielt auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft und(!) die Entfaltung der Persönlichkeit, (e) Die handlungsorientierte Didaktik (Vertreter: Horst Rumpf, Ariane Garlichs, Hilbert Meyer u.a.): Unterricht hat nur dann Effekt, wenn die Lernenden selbst aktiv werden. Lernprozesse müssen an den Erfahrungen der Lernenden anknüpfen. Es geht um die Person der Schülerinnen und Schüler (Subjektbezug). Es sollen Handlungsprobleme bearbeitet werden, die eine aktive Auseinandersetzung mit der Lebenswelt und eine kritische Aneignung von Kultur (= „Bildung“) möglich machen. (f) Die konstruktivistische Didaktik (Vertreter: Kersten Reich, Reinhard Voß, Horst Siebert): Die schärfste Kritik an herkömmlichen Konzepten der Didaktik geht davon aus, dass ein Lernprozess nur dann zustande kommt, wenn die Lernenden die Inhalte, Begriffe, Kenntnisse und Fertigkeiten in einem eigenständigen Prozess „konstruieren“. Lernen muss deshalb ein eigenständiger und aktiver Prozess des lernenden „Subjekts“ sein. Lernen ist nur zu „ermöglichen“, nicht aber zu bewirken oder gar zu erzwingen. (6.) Andere Konzepte sind: Die „Bildungsgangdidaktik“ (Meinert Meyer), die „subjektorientierte Didaktik“ (Alfred Holzbrecher), die „evolutionäre Didaktik“ (Annette Scheunpflug). (7.) Die verschiedenen didaktischen Modelle haben jeweils ihre ‘Hoch-Zeiten’ gehabt, sie spielen aber auch heute noch eine Rolle. Sie haben sich zeitweise strikt gegeneinander abgegrenzt, aber dann auch Aspekte der anderen Ansätze aufgegriffen und sich weiterentwickelt. (8.) Mir scheint, dass Heinrich Roth den Grundgedanken der „Handlungsorientierung“ und auch der aktuell diskutierten Konzepte bereits 1949 in seinen Überlegungen über die „originale Begegnung“ formuliert hatte: „Alle methodische Kunst liegt darin beschlossen, tote Sachverhalte in lebendige zurückzuverwandeln, aus denen sie entsprungen sind: Gegenstände in Erfindungen und Entdeckungen, Werke in Schöpfungen, Pläne in Sorgen, Verträge in Konflikte, Lösungen in Aufgaben, Phänomene in Urphänomene.“ Vgl. auch: Jörg Schlömerkemper: „Zur Planung von Bildungsprozessen“ (auf der Homepage!) Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 11 – Lehren und Lernen als didaktischer Prozess (1.) „Unterricht“ ist eine Veranstaltung, mit der bestimmte (ausgewählte, zugeordnete) Ziele verfolgt werden; die Ziele sind in Plänen beschrieben, die gesellschaftlich/politisch legitimiert sind; diese Aufgabe wird bestimmten Institutionen zugeteilt und von Personen ausgeführt, die dazu beruflich ausgebildet sind und in der Ausübung kontrolliert werden. (2.) „Unterricht“ kann verschiedene Aufgaben und Wirkungen haben: Er kann dazu beitragen (sollen), dass „Kultur“ (Wissen, Fertigkeiten, Haltungen) an diejenigen herangetragen wird, die Kultur weitertragen sollen. Er ist Medium, in dem Normen und Werte vermittelt werden (sollen/können). Er kann dazu beitragen (sollen), sich Kultur aktiv anzueignen. Er kann zur personalen und sozialen Entfaltung von Persönlichkeit anregen (sollen). (3.) Planung von Unterricht (oder wie ich lieber sage: von Lernprozessen) ist der Versuch, zwischen den aktuellen Dispositionen der Lernenden und den ‘objektiv’ (der Sache nach) möglichen Angeboten eine Passung herzustellen, die möglichst intensive Lernprozesse auslöst. (4.) Das Gütekriterium für gelungene, erfolgreiche Planung ist so gesehen weniger, ob gut „unterrichtet“ (der Unterricht ordentlich „erteilt“, der Stoff gut vermittelt, gut gelehrt) wird, sondern ob Lernprozesse stattfinden. (5.) Die aktuelle Lehr-Lern-Situation resultiert aus Erfahrungen, die bei den Beteiligten weit zurückliegen können, sowie aus Perspektiven, die weit in die Zukunft weisen. Aus einem breiten Spektrum von Aspekten (die untereinander und in sich durchaus widersprüchlich sein können), werden jeweils nur bestimmte Merkmale bedeutsam. Welche dies sind, stellt sich letztlich erst in der aktuellen Situation (auch innerhalb einer „Stunde“) heraus: Lernende ... ... sind unter verschiedenen sozialen, kulturellen Bedingungen aufgewachsen und von diesen beeinflusst, ... haben mehr oder weniger deutliche, sich noch entwickelnde Lebenskonzepte mit differenten Perspektiven, ... richten an die „Schule“ unterschiedliche Erwartungen, Lehrende ... ... orientieren sich unterschiedlich an gesellschaftlichen, politischen Vorgaben, die selbst in vieler Hinsicht differieren, ... haben verschiedene pädagogisch-didaktische Zielvorstellungen und fassen ihre professionellen Aufgaben unterschiedlich auf, ... möchten in der Schule Ziele erreichen bzw. anstreben, die sie unterschiedlich gewichten, ... haben mit Schule und ihren Anforderungen ihre eige- ... halten Inhalte, Themen, Arbeitsformen, Anforderungen der Schunen, teils positiven, teils negativen Erfahrungen gele für unterschiedlich wichtig und verbinden damit verschiedene Ermacht, fahrungen, ... stehen zu Lehrenden allgemein und zu ihren aktuellen ... stehen zu SchülerInnen allgemein und zu den Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrern in unterschiedlichen BezieSchülern ihrer Lerngruppen in unterschiedlichen Beziehungen, hungen, ... sehen ihre eigene Lernentwicklung verschieden weit ... sehen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Lernentwicklung verfortgeschritten und schätzen die weiteren Lernmöglich- schieden weit fortgeschritten und schätzen die weiteren Möglichkeikeiten verschieden ein, ten entsprechend ein, ... sind in der konkreten Situation mehr oder weniger be- ... haben Vermutungen (Hoffnungen) über die aktuelle Dispositionen reit (disponiert), sich von bestimmten Reizen motivieren der Lernenden und deren Unterschiedlichkeit. zu lassen. In einer aktuellen Situation des Lehrens und Lernens treffen Personen mit unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Erwartungen etc. zusammen, sie deuten die Situation entsprechend unterschiedlich und versuchen, ihre jeweilige Sicht durchzusetzen und bestätigt zu bekommen ... deuten das Lernangebot auf dem Hintergrund ihrer ... deuten das Verhalten der Lernenden auf dem Hintergrund ihrer subjektiven, differenten Dispositionen. unterschiedlichen Erwartungen und Zielsetzungen. Lehren und Lernen gehen aneinander vorbei, wenn die unterschiedlichen Deutungen nicht zueinander passen; Lehren und Lernen gelingen umso besser, je stärker die Deutungen und Erwartungen der Beteiligten transparent gemacht werden, wenn mögliche Varianten erkennbar sind und wenn die Beteiligten sich über Verbindlichkeiten verständigen können. (6.) Die Kunst der Planung von Lernprozessen besteht also darin, die vielfältigen Faktoren, die Bildungsprozesse auslösen (oder behindern) können, zu durchdenken und sie so zu arrangieren, dass die Lernenden sich mit signifikanten kulturellen Herausforderungen auseinandersetzen können. Diese Faktoren sind so komplex, dass sie nur in Grenzen für bestimmte Situationen antizipiert werden können – es sei denn, sie sollen durch eine definitive Planung „festgestellt“ werden. (7.) These: Ein „Unterricht“, der auf Sozialisation, Erziehung und Bildung im jeweils positiven Sinne zielt, kann nicht „administrativ“ erteilt werden, er muss „kommunikativ“ entwickelt und gestaltet werden. Die Bedingungen dafür sind leider nicht immer gegeben. (8.) Zugespitzt: Für eine kommunikative Lernorganisation ist es weniger wichtig, den „Unterricht (den genauen Ablauf) vorzubereiten“, sondern „sich vorzubereiten“ (nämlich darauf, dass die aktuelle Lehr-/Lernsituation transparent und gestaltbar gemacht werden kann). Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) 9. Rituale Seite – 12 – (1.) Der Begriff „Ritual“ wird für ein breites Spektrum von Situationen verwendet, die nach mehr oder weniger verbindlichen Regeln ablaufen: Vom alltäglichen „Ritual“ des Zähneputzens o.Ä. bis zu den herausgehobenen Ereignissen im Lebenslauf (Taufe, Heirat, Beerdigung) oder einer Gesellschaft (Wahlen, Feste, Gedenktage). (2.) Rituale können eine lange Tradition haben, aber sie verändern sich auch oder verlieren sogar ihre ursprüngliche Bedeutung, sie verselbständigen sich („Das machen wir schon immer so!“). (3.) Rituale sind als Verhaltensmuster zu verstehen, die von den Beteiligten mehr oder weniger aus eigenem Bedürfnis entwickelt werden, in ihrer konkreten Form gestaltet werden können und im Prinzip nur für einen bestimmten Zeitraum oder bestimmte Situationen verbindlich sind. Sie sind Antwort auf die Frage: Wie wollen wir in bestimmten Situationen miteinander umgehen, welche Regeln sollen verbindlich sein? (Betreten wir einen Teppich im Gruppenraum mit Straßenschuhen oder nicht? Werden bei einer Feier bestimmte Lieder gesungen? Wer darf oder muss eine Rede halten?) (4.) Die Bedeutung von Ritualen ist zwiespältig: Teilweise werden sie positiv bewertet, zum anderen sind sie mit negativen Empfindungen verbunden, die in Ablehnung und Verweigerung münden können. Nachdem sie (in den „68er Jahren“) aus einer kritischen Sicht nahezu abgeschafft worden sind, wird seit etwa 1995 wieder positiv von ihnen geredet: (5.) Negativ werden Rituale bewertet, wenn ihre Vorgaben als Zwang erlebt werden, wenn das Verhalten (das eigene oder das der anderen) als nicht „echt“ empfunden wird, wenn „Rollen“ nur noch schematisch ausgefüllt werden und wenn ihre Wirkung (s.u.) einen (repressiven) Zwangscharakter annimmt. (6.) Positiv werden Rituale bewertet, wenn sie dem alltäglichen Verhalten und Handeln eine „Struktur“, eine „Ordnung“ geben und Orientierung ermöglichen: Man weiß, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann, wie man eine „Rolle“ spielen soll, und man weiß (in etwa), wie andere sich verhalten werden. Es muss nicht immer neu definiert werden, wie bestimmte Situationen zu gestalten sind. Es gibt eine mehr oder weniger große Verlässlichkeit. Damit ein Ritual eingehalten wird, kann ein Fehlverhalten mit Sanktionen belegt werden. Sie sind (im Unterschied zu Gesetzen) zwar nicht förmlich definiert, üben aber doch sozialen („sozialpsychologischen“) Druck aus (7.) (bis zum Ausschluss aus der jeweiligen „Gemeinschaft“). Ein solcher Druck ist darauf angewiesen, dass ein Ritual (wenigstens mehrheitlich, im Prinzip von allen) akzeptiert oder gar gewollt ist. (8.) Wie verbindlich ein Ritual in einer konkreten Situation ist, hängt nicht von Inhalt und Form des Rituals selbst ab, sondern ... von der Akzeptanz bei den Beteiligten, von der situativen Stärke (bzw. Sättigung) der Bedürfnisse, die mit einem Ritual verbunden sind (Weihnachten vom 24. bis 26.12. ist schön, aber danach kommt es häufig zu Familienzwist), von der Duldung individueller Abweichungen, also ob eine „Rolle“ auch (etwas) anders gespielt werden darf. (9.) Wer definieren (oder gar erzwingen) kann, dass ein Ritual eingehalten wird, hat Einfluss auf die Entwicklung oder die Veränderung der psychischen Dispositionen anderer. Die Teilnehmenden können sich den im Vollzug des Rituals ausgelösten emotionalen Prozessen nicht (immer) entziehen. (10.) In erziehungswissenschaftlicher Sicht können Rituale als Medium der „Sozialisation“ (der „Vergesellschaftung“) verstanden werden: Sie wirken auf die „psychischen Dispositionen“ der Beteiligten. Diese Wirkungen sind pädagogisch zu reflektieren. Rituale haben latente, funktionale Wirkungen. Rituale können mit erziehender Intention gestaltet werden. Rituale können (mehr oder weniger) Medium der Bildung sein. (11.) Diese Einwirkung kann (wie alle Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse) repressiven oder emanzipativen Charakter haben. Deshalb ist die Bedeutung von Ritualen zwiespältig (ambivalent). (12.) Für einen pädagogisch verantwortlichen Umgang mit Ritualen ist zu fordern, ... dass sie auf der Zustimmung der Betroffenen und deren Bedürfnissen beruhen, dass die konkrete Gestalt variabel bleibt, dass ihre Gültigkeit klar definiert und ggf. begrenzt ist, kurz: dass man „kommunikativ“ und nicht „administrativ“ mit ihnen umgeht. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 13 – 10. Generation (1.) Der Generationen-Begriff wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet: biologisch-genealogisch: Abstammung; Eltern – Kinder; Lebensalter historisch-soziologisch: (etwa) gleiches Geburtsjahr und gleiche biographische Erfahrungen (die sich in Zuschreibungen ausdrücken: „die 68er“, die „Generation Golf“) pädagogisch: Kultur vermittelnd – Kultur aneignend (2.) Es soll erkennbar werden, ob und in welcher Weise das Verhalten verschiedener Menschen damit erklärt werden kann, dass sie verschiedenen „Generationen“ angehören. (3.) „Generationenvertrag“ = gegenseitige Kompensation der durch das Lebensalter bedingten Mängel: Die Älteren versorgen die Jüngeren (Nahrung, Pflege, Bildung ...) Die Jüngeren versorgen die Alten (Renten, Pflege, Kultur ...) Dieser „Vertrag“ wird nicht von den Beteiligten geschlossen, sondern er beruht auf Vertrauen und einer kulturellen, gesellschaftlichen ‘Selbstverständlichkeit’, in die man hineinwächst, die man mehr oder weniger bewusst erlebt und mit der Hoffnung weiterführt, dass man selbst eines ‘alten Tages’ in den Genuss der versprochenen ‘Gegenleistungen’ kommen wird. Die ältere Generation hofft, dass die jüngere Generation den Vertrag einhält, weil diese (ihrerseits) hofft, dass die nächste Generation es auch tun wird („pacta sunt servanda“). (4.) Was erwartet die ältere Generation von der jüngeren? Die ältere Generation möchte die bestehende Kultur (einschließlich der etablierten ‘Ordnung’ etc.) erhalten wissen und an die jüngere Generation weitergeben: man hat sich in den bestehenden Verhältnissen eingerichtet, sie gibt Orientierung und eröffnet Möglichkeiten der Entfaltung etc. Gleichzeitig möchte die ältere Generation, dass die bestehende Kultur lebendig gehalten und weiterentwickelt wird: das ewig Gleiche ist langweilig. (5.) Was erwartet die jüngere Generation von der älteren? Die jüngere Generation möchte sich in den bestehenden Verhältnissen zurechtfinden, die Möglichkeiten nutzen, die zunächst den Erwachsenen vorbehalten scheinen. Gleichzeitig möchte die jüngere Generation ihre Lebenswelt selbst gestalten können und dürfen. (6.) Die Erwartungen der Generationen aneinander sind also zwiespältig, „ambivalent“ (vgl. Schleiermacher 1826). (7.) Zurzeit ist das Verhältnis der Generationen in besonderer Weise belastet und „antinomisch“: Die junge Generation muss sich – zu einem großen Teil – als ‘überflüssig’, ‘lästig’ etc. erleben; sie wird offenbar „nicht gebraucht“. Gleichzeitig werden hohe Erwartungen an die junge Generation gerichtet: Sie soll den Bestand der Verhältnisse gewährleisten. (8.) Die gegenwärtige Situation ist „paradox“: Die Lebensbedingungen sind zum einen „noch nie so gut“ gewesen wie zurzeit (lange Frieden, hoher Standard der Lebensverhältnisse, entwickeltes Bildungswesen ...) Gleichzeitig sind diese Verhältnisse in einer Weise gefährdet, wie es noch nie der Fall gewesen ist (ökologisch, ökonomisch, politisch ...). Die demographische Entwicklung verschärft die Lage. (9.) Die jetzt verantwortlichen Generationen handeln nach der Maxime, dass man alles tun darf, was man tun kann (sofern es nicht verboten ist bzw. verfolgt wird). An den persönlich-privaten ‘Erfolgen’ („Erfolgsgesellschaft“) erweist sich das gegenwärtige System als das beste, das es jemals gegeben hat. Es wird aber nicht gegengerechnet, mit welchen (langfristigen und möglicherweise irreversiblen) Folgen dies verbunden ist. (10.) Die Erziehungswissenschaft (als Theorie pädagogischen Handelns) sollte sich ihrer besonderen Verantwortung für die Lebensbedingungen der kommenden Generationen stärker bewusst werden, die Voraussetzungen dafür aufklären und dies politisch offensiver vertreten. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 14 – 11. Interaktion (1.) Mit dem Blick auf „Interaktion“ wird in der Pädagogik versucht, die Prozesse genauer zu verstehen, die u.a. bei „Erziehung“, „Bildung“ und vor allem „Sozialisation“ eine Rolle spielen. (2.) Hilfreich ist dabei der Ansatz des „symbolischen Interaktionismus“ nach Georg Herbert Mead (1863 bis 1931; ein Philosoph und Psychologe).*) Seine Theorie des kommunikativen Handelns hat viele Studien über den Umgang von Menschen miteinander angeregt. (3.) Mit dem Begriff „Symbol“ wird darauf verwiesen, dass die „Dinge“ unserer Lebenswelt eine „Bedeutung“ haben, die diesen nicht per se anhaftet, sondern von den Menschen, die mit ihnen umgehen, zugeschrieben wird. („Dinge“ sind dabei nicht nur materiale Gegenstände, sondern vor allem Handlungen, Situationen etc.). (4.) Diese Bedeutungen (die Symbolgehalte) sind Medium und Voraussetzung der Interaktion, ohne sie ist ein Austausch oder gar eine Verständigung nicht möglich. Träger der Bedeutungen sind „Symbole“: neben Handlungen, Gesten, Ritualen vor allem die Sprache. (5.) Diese Bedeutungen werden im interaktiven Prozess bestätigt (weil sie verwendet werden und wenn die Botschaften ankommen), sie werden aber auch verändert (der Situation angepasst) oder gar neu entworfen und erprobt (wenn sie erfolgreich sind, werden sie dauerhaft). (6.) Die Interaktion im pädagogischen Bezug zielt also zum einen auf die Vermittlung bzw. Einübung in die Welt der Symbole, sie soll(te) aber zugleich die Heranwachsenden befähigen, „tüchtig in die sich darbietenden Verbesserungen mit Kraft einzugehen“ (Schleiermacher) (7.) Wesentlich Anregungen zur Analyse solcher Prozesse stammen von Paul Watzlawick. Bekannt sind seine fünf „Axiome“: Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Kommunikation hat zwei Modalitäten: sie ist „digital“ oder „analog“. Kommunikationsabläufe sind symmetrisch oder komplementär. (8.) Dass man „nicht nicht-kommunizieren“ kann, ist m.E. nur in einem formalen Sinn sinnvoll: Jedes verhalten wirkt auf andere, aber es macht einen Unterschied, ob es auf Verständigung zielt und welche Qualität es hat. In einem emphatisch-normativen Sinne kann man sehr wohl Kommunikation verweigern bzw. unterschiedlich intensiv gestalten (wollen). (9.) Ein praxisbezogener Ansatz zur (pädagogischen) Gestaltung von Interaktion stammt von Ruth C. Cohn (geb. 1912). Ihre „Themenzentrierte Interaktion“ (kurz: TZI) will zu einer Gesprächskultur anregen, die für die beteiligten emotional befriedigend(er) und für die verhandelte Sache erfolgreich(er) ist. Sie hat vor allem zwei Regeln aufgestellt: „Sei dein eigener chairman!“ „Störungen haben Vorrang!“ (10.) Schließlich sei auf Thomas Gordon verwiesen, der für eine „Familienkonferenz“ bzw. eine „Lehrer-SchülerKonferenz“ vor allem das „aktive Zuhören“ propagiert. *) vgl. Micha Brumlik 1973: Der symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung. Versuch einer systematischen Rekonstruktion. Fischer Athenäum Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) 12. Identität – Persönlichkeit – Ich-Entwicklung Seite – 15 – (1.) Das „Ich“ ist historisch eine „Entdeckung“, „Erfindung“ der Neuzeit/Renaissance: Der Mensch ist fähig zur Subjekthaftigkeit, je einmalig und unteilbar (eben „individuell“). (2.) Subjekthaftigkeit entfaltet sich nicht „aus sich selbst heraus“, sondern in Interaktion in und mit dem sozialen Kontext, in dem eine Person aufwächst und lebt. (3.) Der soziale Kontext beeinflusst („prägt“) die Persönlichkeit (durch Sprache(n), Kultur etc.) – der soziale Kontext ist aber zugleich das Medium (der „Raum“), in dem sich Persönlichkeit entfalten kann, in dem sie wirksam wird und sich überhaupt als eine besondere Einheit erleben kann (vgl. symbolischer Interaktionismus). (4.) Die Entwicklung der Identität wird beeinflusst von Prozessen, die zur „Sozialwerdung“/“Vergesellschaftung“ und zur „Personalisation“/“Individuation“ eines Menschen beitragen. Darauf haben Erziehung, Bildung und Sozialisation (im engen Sinne von „Funktionalität“) wesentlichen Einfluss: Es geht darum, wie die „psychischen Dispositionen“ einer Person beeinflusst werden und ob diese eine Gestalt finden, die als „Einheit“, „Ganzheit“ „Form“ empfunden wird. „Erziehung“ (im Sinne intentionaler Beeinflussung) versucht, Werte und Normen zu vermitteln, an denen sich das Subjekt bewusst orientieren kann/soll. „Bildung“ (als reflektierte Auseinandersetzung mit Kultur) soll dazu herausfordern, sich mit den vielfältigen Angeboten des sozialen und kulturellen Kontextes autonom auseinanderzusetzen und daran (auch) Orientierung für eine autonome Entwicklung der eigenen Person zu finden. „Funktionalität“ (=„Sozialisation“ im Sinne latenter Wirkungen) vermittelt Verhaltensmuster, Einstellungen etc., die den Beteiligten weitgehend unbewusst bleiben. (5.) Dem entsprechen „Ebenen“ der Identität: eine unbewusste, emotionale Identifikation mit „Modellen“ (Personen, Gruppen etc.), eine bewusste Orientierung an Vorbildern, eine reflektierte (ggf. unterschiedliche) Beziehung zu Personen, Ideen, Normen etc. (6.) Identität hat zwei Dimensionen: „personale Identität“: wie erlebt und definiert eine Person sich selbst und ihre Biographie? „soziale Identität“: wie erlebt und definiert eine Person ihre Beziehung zum sozialen Umfeld? (7.) Mit „Ich-Identität“ ist gemeint, ob es einer Person gelingt, eine „Balance“ zu finden zwischen den Bedürfnissen, ... so zu sein wie andere und sich dennoch von anderen zu unterscheiden; sich selbst als konstant zu erleben und zugleich sich wandeln zu können. (8.) In dem Maße, wie der soziale Kontext widersprüchliche Erwartungen „sendet“ und unterschiedliche Orientierungen anbietet, ist Identität in anspruchsvoller Weise erst dann zu finden, wenn es gelingt, diese „Antinomien“ zu reflektieren und bewusst mit ihnen umzugeben. Das erfordert eine Persönlichkeitsentwicklung, in der die jeweiligen Krisen der Entwicklung als Chance genutzt und produktiv verarbeitet werden (vgl. Erik Erikson). (9.) Pädagogisch bedeutsam ist dabei die Frage, ob der soziale Kontext eines Heranwachsenden dazu beiträgt, ein „Selbstkonzept“ zu entwerfen: zu den Erwartungen anderer eine reflektiere Beziehung zu finden und die Entwicklung der eigenen Person zu verstehen und zu gestalten. (10.) Für eine produktive Entwicklung von Identität sind „Erprobungsräume“ wichtig, in denen Identitätsentwürfe variiert werden können, ohne befürchten zu müssen, dass soziale Beziehungen und/oder das Selbstwertgefühl gefährdet werden. Dabei geht es nicht nur um ein Freilassen, sondern auch um ein Herausfordern auf der „Stufe der nächsten Entwicklung“ – aber wann ist was und wie dazu angesagt? Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 16 – 13. Institutionen – Beispiel „Familie“ (1.) In der heute bekannten Form – als Lebensgemeinschaft von Eltern und Kind(ern) – gibt es die Familie erst seit der Entstehung der Industriegesellschaft. Vorher lebten und arbeiteten Menschen aller Altersstufen in einem „ganzen Haus“ zusammen. (Auch eine besondere „Kindheit“ gab es nicht.) (2.) In der „Familie“ wird seitdem eine mehr oder weniger intime, vertrauliche Privatsphäre gegenüber dem öffentlichen Leben abgegrenzt. Sie gilt als ein besonders zu schützender Bereich, dessen Möglichkeiten von der Gesellschaft gewährleistet werden (müssen). Wie die Beteiligten innerhalb dieser Institution interagieren, bleibt ihnen überlassen – wenn sie nicht mit Gesetzen in Konflikt geraten oder die Kinder Schaden nehmen. (3.) In einer komplexer gewordenen Gesellschaft und in einer entfalteten Kultur muss der Übergang zwischen den Generationen stärker bewusst gestaltet werden. Die Vergesellschaftung („Sozialisierung“) der Kinder muss „institutionalisiert“ werden. Dazu gibt es u.a. „Familienpolitik“ etc. (4.) Zugleich ermöglicht die (enger gewordene) Familie eine stärkere Individualisierung: Die gesellschaftlichen Einflüsse werden von den Beteiligten in der innerfamiliaren Interaktion erst gestaltet und modifiziert (vgl.: Symbolischer Interaktionismus). Auf diesen Bereich darf die Gesellschaft keinen institutionellen Einfluss nehmen.1 (5.) Gleichwohl hat die Familie eine wichtige Funktion in der Reproduktion (der Vermittlung und „Transformation“) von Kultur und für den Erhalt der Gesellschaft, zugleich aber auch für die Entfaltung von Individualität und Persönlichkeit: In der Familie sollen grundlegende Werte und Normen der Gesellschaft schon an die kleinen Kinder vermittelt werden – wie es „die Gesellschaft“ selbst nicht tun könnte (vgl. GG!). Zugleich werden in der Familie Grundlagen für die Entfaltung der Persönlichkeit gelegt: In dem emotional geschützten Raum der Familie soll sich „Urvertrauen“ als Grundlage für individuelle „Autonomie“ und „Leistung“ entwickeln können (vgl. Erikson). (6.) Erst nach ein paar Jahren ergänzt die Gesellschaft die Sozialisierung in der Familie durch andere Institutionen (wie z.B. die Schule oder die Kinder- und Jugendhilfe). (7.) Die Familie ist also zugleich Medium der Integration und der Abgrenzung: ein Medium, mit dem der gesellschaftliche Grundkonsens gesichert wird, ein Medium, in dem Familien ihre Besonderheiten ausdifferenzieren und an die eigenen Kinder weitergeben. (8.) Gegenwärtig spielt die Ehe als rechtlich-förmliche Grundlage der Familie eine geringere Rolle. Dies kann als Verlust von normativen Orientierungen verstanden werden, aber auch als Ausdruck eines stärker gewordenen Bedürfnisses von authentischer Emotionalität. (9.) Dabei spielen regionale, kulturelle, religiöse, sozialstrukturelle Unterschiede eine differenzierende Rolle. (10.) Pädagogisch bedeutsam ist dabei allerdings die Frage, wie mit einer möglichen Spannung zwischen rechtlichformaler Sicherheit und den immer neu auszuhandelnden Beziehungen umgegangen wird (vgl. „Interaktion“!) (11.) Auf diese nicht ganz einfache Aufgabe sollten die Heranwachsenden in der Schule vorbereitet werden („Erziehung“ als Schulfach!?). 1 Grundgesetz, Art 6 lautet: „(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. ...“ Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) 14. Institutionen – Beispiel Schule Seite – 17 – (1.) Das Grundgesetz sagt: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“ (Art 7,1 GG). „des Staates“: nicht der Kirchen oder anderer Gruppen; staatliche Gesamtverantwortung „Aufsicht“, nach der Rechtssprechung: Gesamtheit der staatlichen Befugnisse zur Planung, Organisation und Kontrolle des Bildungswesens, aber: eingeschränkte Erziehungsfunktion („zuvörderst“ durch die Eltern) „gesamt“; keine gesellschaftliche Gruppe kann sich dem (völlig) entziehen; aber Recht zur Errichtung privater Schulen „steht“ = ’statisch’? (2.) Wandel der Funktionen im historisch-gesellschaftlichen Strukturwandel: früher: „besonderes Gewaltverhältnis“ neuere Entwicklung / Diskussion: „Autonomie“ der Schulen (3.) Man unterscheidet Rechtsaufsicht und Fachaufsicht (und Dienstaufsicht). zunehmende Beschränkung auf Rechtsaufsicht (4.) Die Aufsicht steht in einer Doppelrolle: Kontrolle vs. Beratung Sie muss einerseits die Einhaltung von Standards kontrollieren (vgl. Berechtigungswesen, Selektion etc.) Sie soll andererseits bei der Bearbeitung von Problemen etc. helfen und beraten (vgl. auch auf die Doppelfunktionen von Sozialisation, Erziehung und Bildung). (5.) Also: Doppelfunktion der staatlichen Wirkung auf das Bildungswesen: Sicherung verbindlicher Vorgaben durch Eingrenzung und Beschränkung von Willkür Anregung von Veränderungen gegen die Beharrlichkeit bestehender Verhältnisse (6.) Medien der staatlichen Einwirkung auf die Schule sind: die Verfassung, das Schulgesetz, Rahmenrichtlinien, Verordnungen, Erlasse, Unterrichtsbesuche (Beförderungen etc.), Berichtspflicht von unten nach oben. (7.) Zuständigkeiten des Landes und der Kommunen: innere und äußere Schulgestaltung (8.) Gremien: international, national, Land, Aufsicht, Schulleitung, Schulkonferenz, Gesamtkonferenz (Kollegium), Team(s), Klassenkonferenz, Fachkonferenz, Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden (9.) Beamtenstatus = Abhängigkeit und/oder Freiraum (10.) Privatschulen: = Freisetzung von staatlicher Bevormundung oder Freigabe für Partikularinteressen? (11.) 2 Phasen der Ausbildung: akademische Freiheit und(?) staatlich-administrative Einübung (12.) Bedeutung der „Vorgaben“ für die Lehrtätigkeit: Eingrenzung von Willkür, Entlastung von Entscheidungen, Legitimation gegenüber „sachfremden“ Erwartungen; die Grenzen sind weniger eng, als oft behauptet wird. (13.) Alternativen / Entwicklungsperspektiven: (weitere) Professionalisierung des Lehrberufs „Autonomie“ der Schulen (14.) In der Geschichte der Schule lassen sich zwei (gegensätzliche) Entwicklungen ausmachen: Bildung für alle: Comenius, Humboldt ...; Begründung: Gott, Humanität ... Bildung nach Zuteilung: Herbart, Weinstock ...; Begründung: „Verschiedenheit der Köpfe,“ „dreierlei Mensch braucht die Maschine“, also: individuelle Möglichkeit bzw. gesellschaftlicher Bedarf (15.) Historische Entwicklungsschritte: Schulen für wenige Gruppen: Klerus, Adel, Bürger 18. Jh. Allgem. Schulpflicht 19. Jh.: Einführung von Sonderformen: Ober-Realschulen etc: 1920: gemeinsame Grundschule für alle nach 1945: Elemente von Einheitsschulen seit 1965: Versuche mit Gesamtschulen; teilweise Einführung (16.) Entwicklungslinien; divergierende Funktionszuschreibungen bzw. -wirkungen: Ausweitung, Ver-allgemeinerung = Integration, Öffnung/Durchlässigkeit Ausdifferenzierung; Selektion in Krisen: Entwicklungs-Schub in Richtung Integration (17.) Gegenwärtige Struktur: Vielfalt, Offenheit und doch klare Abgrenzungen und Säulen (18.) Volksschule/Hauptschule = „Erziehung“; Oberschule/Gymnasium = „Bildung“ (19.) Vergleich mit Europa: besondere gesellschaftlich-kulturelle Bedingungen; spezifisches Verhältnis von integrativen und selektiven Elementen (20.) Perspektiven: „Ausbruch aus dem Bildungskeller“; Vermeiden einer „Bildungsfalle“: das Verhältnis von (unterschiedlicher) Kompetenz und (gleichwertiger) Bildung klären; das Verhältnis von Differenz und Gemeinsamkeit klären. Jörg Schlömerkemper: Grundbegriffe der Pädagogik (Stand: 13.05.2016) Seite – 18 – 15. Methoden pädagogischer Forschung Vorbemerkung: Im Rahmen einer Einführung können die vielfältigen Konzepte und Verfahren nur angedeutet werden, mit denen pädagogische Fragestellungen bearbeitet werden können. (1.) Grundlegend ist die Frage, was denn eigentlich ein „wissenschaftliches“ Vorgehen vom Handeln im „Alltag“ unterscheidet. Dem Anspruch nach ist Wissenschaft etwas ganz Anderes, tatsächlich sind die Unterschiede vielleicht gar nicht so groß (.s.u.). (2.) Eine mögliche Definition: Wissenschaft ist der Versuch, sich über „Wirklichkeit“ mit Hilfe von nachvollziehbaren Argumenten zu verständigen: Man klärt die verwendeten Begriffe, begründet bzw. prüft die „Gültigkeit“ der Aussagen, macht Schlussfolgerungen nachvollziehbar etc. Dabei ist jegliche Aussage (zunächst) als vorläufig (als Vorschlag zur Deutung) zu verstehen. Sie muss sich in der Kommunikation „bewähren“. (3.) Wissenschaft ist also weniger ein Verfahren zur Wahrheitsfindung, sondern der Versuch, sich über das, was für wahr gehalten werden kann oder soll, zu verständigen, bzw. das, was für wahr gehalten wird, (immer wieder) zu überprüfen. (4.) So, wie es in der „realen“ Lebenswelt ganz unterschiedliche Dimensionen, Ebenen, Abläufe etc. gibt, gibt es in der Forschung unterschiedliche Ansätze zur Untersuchung dieser Lebenswelt(en). Dimensionen solcher Ansätze sind u.a. folgende: Ziel der Forschung kann es sein, vorhandene Prozesse zu beschreiben = deskriptiv-analytisch oder Vorschläge zur (weiter-)Entwicklung der Wirklichkeit beizutragen = präskriptiv-programmatisch. (5.) Es ist schwierig zu beurteilen, ob sich Wissenschaft der Wirklichkeit gegenüber „neutral“ verhält, ob sie diese „nur“ abbildet und symbolisch (sprachlich-begrifflich) verdoppelt oder ob bzw. in welchem Maße Wissenschaft selbst ein sozialer, ein politischer Prozess ist, der Wirklichkeit „konstruiert“. (6.) Es werden zwei grundlegende Richtungen unterschieden: empirische Ansätze suchen nach Gesetzmäßigkeiten, an denen man sich im praktischen Handeln orientieren kann; sie wollen regelhafte, andauernde Prozesse mit „Gesetzen“ „erklären“; hermeneutische Ansätze versuchen, die Besonderheiten (historisch) einzigartiger Prozesse zu „verstehen“, ihren tieferen „Sinn“ zu erfassen und ihre „Bedeutung“ transparent zu machen. (7.) Nach der Art der verwendeten Materialien und der entsprechenden Verfahren werden „quantitative“ und „qualitative“ Methoden unterschieden: Qualitative Forschung ist eher an „hermeneutischen“ Konzepten orientiert. Quantitative Forschung ist eher an „empirischen“ Konzepten orientiert. (8.) Jedes Verfahren hat spezifische Vorteile und spezifische Grenzen. Als optimal gilt eine Verbindung bzw. Ergänzung verschiedener Verfahren (sog. „Triangulation“). (9.) Beiträge zur wissenschaftlichen Argumentation können ... fallbezogen oder repräsentativ sein, Prozesse beobachten oder Meinungen erfragen, sich mit Details beschäftigen oder „aufs Ganze“ gehen ... (10.) These: Die Besonderheit von Wissenschaft (im Unterschied zum Alltagshandeln) besteht darin, dass die Wege der Argumentation nachvollziehbar (überprüfbar und kritisierbar) sein sollen. Aber selbst dann lässt sich nur darüber diskutieren, ob die entwickelten Begriffe, Deutungen, Gesetze etc. die Wirklichkeit angemessen abbilden, letztlich mündet auch wissenschaftliche Argumentation (nur) in ein „Für-wahr-halten“ – ein kollektiver Irrtum ist nicht ausgeschlossen. Aber vielleicht merkt man durch wissenschaftliche Argumentation eher, ob ein solcher Irrtum vorliegt. (11.) Aber: Wissenschaftliches Handeln ist (ähnlich wie das Handeln im Alltag) von Faktoren beeinflusst, die schwer zu kontrollieren sind: von politisch-parteilichen Interessen, von sozialen Prozessen der Einbindung oder Abgrenzung, von emotionalen Vorlieben oder Abneigungen, von kulturellen (Deutungs)-Mustern etc. 16. Professionalität im Lehrberuf (1.) Auf dem Hintergrund der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung steht der Lehrberuf im Geruch der nicht vollen gesellschaftlichen Anerkennung: er hat eine institutionell, administrativ fundierte Autorität; die zwar prinzipiell respektiert, zugleich aber auch abgewertet wird („geliehene“ Autorität; vgl. Adorno 1965: Tabus über dem Lehrberuf). (2.) Pädagogisches Handeln bewegt sich in Spannungen/Antinomien. Dies gilt im Rahmen einer gesellschaftlichen Institution in besonderer Weise: Z.B. zielt „Bildung“ auf Entfaltung der Persönlichkeit aller Schülerinnen und Schüler, sie ist aber zugleich Medium der Selektion etc. (vgl. Erziehung, Sozialisation, Leistung (3.) Verschiedene Menschen gehen mit diesen Funktionen in wechselnden Situationen mit verschiedenen Gewichtungen unterschiedlich um: manche verstehen sich eher als sachorientiert („Ich unterrichte mein Fach.“) andere möchten eher kindorientiert sein („Ich unterrichte Kinder.“) – Seite 19 (von 19) – manche möchten die „gesellschaftlichen“ Funktionen leugnen bzw. verweigern andere sehen darin eine wichtige Aufgabe der Institution (4.) Eine (weitere) „Professionalisierung“ des Lehrberufs würde zielen auf ... mehr Entscheidungskompetenz und Selbständigkeit der Mitglieder der „Profession“ bei verbindlicheren berufsethischen Standards (vgl. von Hentig: „sokratischer Eid“) und kollegialer Qualitätssicherung (Kooperation, Evaluation, Kontrolle) (5.) Professionalisierung kann aber auch bedeuten, dass eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe als „Teilsystem“ ausgegrenzt wird und der Mitwirkung (und ggf. Kontrolle) der Öffentlichkeit und der „Betroffenen“ entzogen wird. Vgl. den „Imperativ pädagogischen Handelns“: Es geht darum, unter den gegebenen Bedingungen in möglichst großem Maße die Entwicklung mündiger und sozial-kompetenter Persönlichkeiten zu fördern und die (ggf. spätere) Zustimmung der Schülerinnen und Schüler erwarten zu können. (6.) Für die Umsetzung solcher Ziele ist mehr oder eine andere Art von „Professionalität“ bei den Lehrenden wichtig. Mein Vorschlag: eine „kontrollierte Identifikation mit der Lehrerrolle“ (7.) Die Qualifikation für den Lehrberuf sollte sich auf mehrere Bereiche beziehen: Schulung (Schärfung) der abstrakt-begrifflichen, intellektuellen Fähigkeiten (z.B. in Philosophie, fachübergreifend ...) intensives Studium (mindestens) einer (aber vielleicht auch nur einer) Fachwissenschaft; vor allem mit dem Ziel, Wissenschaft als Prozess, als kommunikative Praxis, als entwicklungsbedingt und ergebnisoffen zu erfahren (sprich: Neugier fördern; weniger abfragbares Wissen „lernen“) theoretische Konzepte und praktisches Tun (mindestens Beobachtungen) aufeinander beziehen können: Kenntnis und Auseinandersetzung mit (ausgewählten) pädagogischen Programmen, mit Deutungen von Praxis, mit Methoden der Analyse ... kurz: Reflexionsfähigkeit, „pädagogischer Takt“ (Herbart) pädagogische Handlungskompetenz und -erfahrungen: in der Planung von Lernprozessen, in der „Begleitung“ von Kindern und Jugendlichen personale und soziale Selbsterfahrung: Interaktionstraining, Supervision, Psychoanalyse ... eigene ästhetische Praxis (Klavierspiele bis ...)