spada-kap4-denken-und-problemlosen_alternativ

Werbung

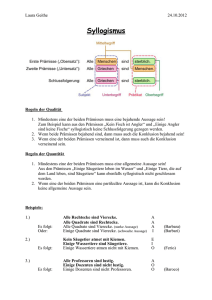

4.1 Historische Entwicklungslinien Würzburger Schule der Denkpsychologie Historische Anfänge Aristoteles: Wahrnehmungen (der Außenwelt) entsprechen den Vorstellungen der Seele Vorstellungen sind bewusst Vorstellungen untereinander verbunden zu Assoziationen Anfänge der Psychologie Denken vollzieht sich als bewusster, aber nicht steuerbarer Prozess durch Assoziationen von Vorstellungen Würzburger Schule keine philosophischen Ableitungen, sondern empirische Erforschung von Denkvorgängen Denken (wie auch Entstehung von Gefühlen) vollzieht sich in nicht anschaulichen (= dem Subjekt zugänglichen) Bewusstseinsinhalten; Denken an sich geht ohne Bewusstsein vonstatten, Bewusstseinsakt stellt sich nach dem Denkprozess ein, Vorgänge beim Urteilsfinden nicht zugänglich [Empirie] MAYER & ORTH (1901): qualitative Eigenschaften von Assoziationen MARBE (1901): Was spielt sich bei Schätzurteilen (z.B. Gewichtsprüfungen) zwischen Aufgabenstellung und Abgabe des Urteils im Geiste ab? => keine Aussagen möglich WATT (1905): Phasen der Urteilsfindung 1) Vorbereitungsphase 2) Problemstellung/Sachverhalt 3) Suche nach der Antwort 4) Antwort abgeben Phase 1 läuft bewusst ab; ist sie erfolgreich, laufen die restlichen Phasen unbewusst und automatisch ab. ACH (1905): Vorbereitungsphase gibt entscheidende Richtung für anschließende Denkprozesse vor = determinierende Tendenz BÜHLER: Bewusstseinsakt tritt erst nach Ablauf des Denkprozesses ein (Aha-Erlebnis) [Methodik] Kritik an der von der Würzburger Schule verfolgten Methode der Introspektion als zu leicht verfälschbar und fehleranfällig Denken aus Sicht der Gestaltpsychologie FREUD: Denken beinhaltet Probehandeln (= gedankliches Ausprobieren) wurde von den Gestaltpsychologen aufgegriffen Denken als geistiges Probehandeln ist kein Trial-and-Error, sondern ein systematisch ablaufender Vorgang => Prinzip der guten Gestalt …auf das Problemlösen angewandt: Personen sind mit unbefriedigter Gestalt konfrontiert (= dem Problem), welche es in eine gute Gestalt zu überführen gilt (= die Lösung) => Umstrukturierung 1 [Empirie] KÖHLER (1921): Versuch mit Affen, die vor dem Problem standen, eine in unerreichbarer Höhe platzierte Banane zu erreichen. Im Käfig befanden sich Kisten, die aufeinander gestapelt werden konnten. Nach versuchsweisem Probehandeln folgt gedankliches Probehandeln (Umstrukturierung der Situation zu Problemlösung); erfolgt die Einsicht, wird das Handeln ausgeführt DUNCKER (1935): Problemlöseprozesse beim Menschen sind zielgerichtet; auf dem Weg zur Lösung werden Teilziele definiert; zur Ausführung der Umstrukturierung werden Handlungsmöglichkeiten in Betracht gezogen, dabei wird Entfernung zum Ziel berücksichtigt, um Fortschritt zu kontrollieren. WALLAS (1926): Phasen des Problemlöseprozesses 1) Vorbereitung: Informationssammlung mit vorläufigen Lösungsversuchen (Probehandeln) 2) Inkubation: Beiseitelegen des Problems für eine Unterbrechung 3) Erleuchtung: Schlüssel zur Lösung erscheint (Einsicht) 4) Verifikation: Überprüfung der Richtigkeit der Lösung [Theorie] DUNCKER (1935): Vorwissen ist oftmals nötig, kann für die Problemlösung aber auch hinderlich sein: durch Vorwissen zieht man bestimmte Umstrukturierungsmöglichkeiten nicht in Betracht Funktionale Gebundenheit: mentale Blockierung einem Objekt gegenüber, das zur Problemlösung in ungewohnter Weise benutzt werden muss; siehe Pendelaufgabe) [Empirie] BIRCH & RABINOWITZ (1951): Pendelaufgabe Versuch, bei dem zwei Seile miteinander verknotet werden müssen, die zu weit auseinander hängen, als dass dies ohne Hilfsmittel möglich wäre gewohnte Gegenstände (Schalter, Relais) müssen (zu einem Pendel)umfunktioniert werden Hatten die Versuchspersonen im Vorversuch einen der beiden Gegenstände in gewohnter Weise benutzt (in Stromkreis eingebaut oder Ähnliches), so benutzten sie für das Seilproblem jeweils den anderen Gegenstand der im Vorversuch benutzte Gegenstand war in seiner Funktion bereits gebunden Frühere Erfahrung kann unverzichtbare Wissensgrundlage für spezifische Problembereiche liefern, sie kann aber auch durch starke Bindung an Situationskontexte den Transfer auf neue Problemsituationen erschweren. Kognitive Wende zur Psychologie der Informationsverarbeitung Der Mensch als infoverarbeitendes System: Speicherung und Transformation von aufgenommener Information; Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt: Mensch nimmt Info aus der Umwelt auf, verarbeitet sie und handelt wiederum (entsprechend der Infos) in der Umwelt. Gründe für den Paradigmenwechsel in der Psychologie: Fortschritte in Mathematik, Logik und Computerwissenschaften 2 Computer-Metapher: Das menschliche Gehirn wird als biologische Rechenmaschine wahrgenommen [Emp/Theo] MILLER: The magical number 7, plus or minus 2 Menschliche Leistungen unmittelbar mit Kapazität für das „Präsenthalten“ von Info verknüpft BRUNER & AUSTIN (1956): A study of thinking Anhand der Begriffsbildung lassen sich erste Einsichten in komplexe, präzise analysierbare Prozesse der Infoverarbeitung NEWELL & SIMON (1956): General Problem Solver Zielgerichtetheit und Organisiertheit von Problemlöseaktivitäten 4.2 Deduktives Denken Definition: Aus als gültig vorausgesetzten Prämissen werden Schlussfolgerungen gezogen, die – falls logisch korrekt abgeleitet - zwingend gültig sind (vgl. induktives Denken: kein zwingend gültiges, also zweifelsfrei wahrheitserhaltendes Schlussfolgern/Denken) Forschungsfragen: - Inwieweit besitzen auch nicht speziell vorgebildete Personen Kompetenzen, um logische Schlüsse vorzunehmen? - Gibt es systematische Fehler (biases)? - Welche mentalen Repräsentationen der Aufgaben und welche Schlussmechanismen liegen richtigen und falschen Schlüsse zugrunde? Logische Kalküle Definition: System von Regeln, mit denen sich Ausdrücke (Aussagen, Formeln) formulieren lassen sowie daraus neue Ausdrücke ableiten lassen. Achtung: Ein Kalkül transportiert Gültigkeit von Prämissen auf die Folgerung (Konklusion), garantiert aber nicht die Richtigkeit der Prämissen. Aussagenlogik als Beispiel für ein solches logisches Regelsystem: besitzt eine bestimmte Syntax (Regel zur Verknüpfung und Zusammensetzung der einzelnen sprachlichen Elemente; bestimmt, was mit einem Sprachsystem gesagt werden kann) Sprachliche Elemente der Aussagenlogik: Atomare Aussagen: kleinste mögliche Wissenseinheit (dargestellt mit A, B, C) Wahrheitswert (der atomaren Aussagen): eine atomare Aussage kann einen von zwei möglichen Wahrheitswerten besitzen – wahr oder falsch. Operatoren: Sind zwei atomaren Aussagen „A“ und „B“ korrekt, lassen sie sich mit Hilfe der Operatoren (Verknüpfungswerkzeuge) zu komplexen Aussagen verbinden 3 Beispiele für Operatoren Negation: Konjunktion: Disjunktion: Exklusive Disjunktion: Konditional: Bikonditional: nicht A A und B A oder B oder beides entweder A oder B Wenn A, dann B Wenn A, dann und nur dann B Zwei verschiedene Methoden, mit denen deduktive Schlüsse erklärt werden sollen: die modelltheoretische Methode und die Methode der natürlichen Deduktion 1) Modelltheoretische Methode Methode zur Überprüfung der Gültigkeit der mit der Aussagenlogik formulierten, möglichen Ausdrücke. Bedeutung der logischen Operatoren wird in sog. Wahrheitstafeln zusammengesetzt (siehe Tabelle 4.2, S. 18): o Spalte 1 und 2: alle möglichen Kombinationen der Wahrheitswerte zweier atomarer Aussagen o Oberste Zeile: alle möglichen, d.h. formulierbaren Prämissen o Restliche Felder: Wahrheitswerte der logischen Operatoren; zeigen an, ob bei einer bestimmten Kombination der Wahrheitswerte von P und Q die jeweilige Prämisse gültig ist oder nicht (Bsp. auf S. 19) 2) Methode der natürlichen Deduktion (GENTZEN, 1935) Analogon zu den Überlegungen eines Detektivs: Es wird ein Satz logischer Regeln definiert, mit denen man eine Schlussfolgerung, die man aus bestimmten Prämissen gezogen hat, beweisen kann (beweistheoretische Methode) Für jeden Operator gibt es eine oder mehrere Schlussregeln; eine Schlussregel besteht aus einer/mehreren gegebenen Aussagen sowie einer Folgerung (s. Tab. 4.4, S. 20); Annahmen sind dabei auch möglich Einführungsregeln: Jeder Operator besitzt eine Regel, die eine Aussage mit diesem Operator als bewiesen einführt (d.h. wenn ich eine Aussage mit einem Operator formuliere und dies gemäß der jeweiligen Regel tue, so ist die Aussage bewiesen). Eliminationsregeln: Regel, um aus einer Aussage mit dem Operator eine Aussage ohne den Operator abzuleiten (ein Operator stellt eine Verknüpfung zwischen zwei atomaren Aussagen dar; wenn man also auf eine bestimmte Gegebenheit (z.B. „P“) diese Verknüpfung richtig anwendet („Wenn P, dann Q“), kann ich aus der Verknüpfung eine einzelne (atomare) Aussage ableiten, aus welcher die Verknüpfung sozusagen eliminiert ist: „Q“). Bsp. für Anwendung: Modus Barbara; S. 21 Vorgehen der Aussagenlogik. 1) Form der Prämissen und atomare Aussagen definieren 2) Abstrahieren von konkreten Inhalten der atomaren Aussagen 3) Logische Schlussfolgerungen in Abhängigkeit von den logischen Operatoren der Prämissen ziehen 4 Psychologische Fragen: 1) Wie verstehen und nutzen Personen die logischen Operatoren? Untersuchung mit abstrakten Aufgaben, der Inhalt der atomaren Aussagen wird möglichst neutral gehalten 2) Spielt der Inhalt der atomaren Aussagen eine Rolle, d.h. gehen Personen beim Schlussfolgern rein formal vor? Untersuchung mit inhaltlichen Aufgaben (Prämissen mit denselben logischen Operatoren) Konditionales Schließen Logisch korrekt: Modus Ponens (MP): aus „Wenn P, dann Q“ und „P“ schließe „Q“ Modus Tollens (MT): aus „Wenn P, dann Q“ und „nicht-Q“ schließe „nicht-P“ Logisch falsch: Negation des Antezedens (NA): aus „Wenn P, dann Q“ und „nicht-P“ schließe „nicht-Q“ Affirmation der Konsequenz (AK): aus „Wenn P, dann Q“ und „Q“ schließe „P“ [Emp] Wie oft ziehen Personen solche Schlüsse? MP: fast alle MT: ca. 70% NA und AK allerdings auch häufig; AK dabei häufiger als NA Grund für die falschen Schlussfolgerungen NA und AK: Personen interpretieren „Wenn P, dann Q“ bikonditional, statt konditional! Negative Conclusion Bias Wie verändern sich die Häufigkeiten der angewandten Schlusschemata, wenn eine Teilaussage negiert wird? (rein aussagenlogisch stellt dies keinen Unterschied dar) Die jeweilige Konklusion wird seltener gezogen, wenn sie affirmativ ist (bei „Wenn P, dann nicht-Q“ und „nicht-P“ wäre NA: „Q) als wenn sie negiert ist. Ausnahme dabei ist der Modus Ponens (kaum Negationseffekte) Erklärungen für das Antwortverhalten beim konditionalen Schließen Zwei Erklärungsansätze: 1. mentale Modelle 2. mentale Regeln 1. mentale Modelle Personen lösen logische Aufgaben nicht rein aussagenlogisch (auf Grundlage der Form der Prämissen und Beweisregeln), sondern sie repräsentieren die Bedeutung der Prämissen in einem mentalen Modell und leiten daraus ihre Schlussfolgerungen ab: 1) Modellbildung (Vorstellen einer Situation, die den Prämissen entspricht) 2) Antwortgenerierung (Ableiten einer vorläufigen Antwort aus dem Modell) 3) Validierung (alle weiteren möglichen Modelle werden auf Gegenbeispiele untersucht, die der Antwort widersprechen könnten) Eine Antwort ist nur dann logisch zwingend, wenn sie in allen Modellen gilt! [Bsp. für mentale Modelle: Tabelle 4.6, S. 26] 5 Mentale Modelle beinhalten Information darüber, ob es nur ein einziges mentales Modell zu einer Prämisse gibt oder mehrere und ob es alternative mentale Modelle für eine Konsequenz bzw. für einen Antezedens gibt. Mentale Modelle sind modelltheoretischem Ansatz der Aussagenlogik verwandt, sind aber in bestimmten Aspekten modifiziert: Prinzip der Wahrheit: Es werden nur mit der Gültigkeit der Prämissen vereinbare Modelle aufgestellt) Unterscheidung zwischen initialen und vollständigen Modellen (Modellbildung geschieht sequentiell, nicht parallel => sparsame Repräsentation) Konkreter Mechanismus, wie Personen Aufgaben lösen (s.o.) Mögliche Fehlerquelle: Es werden nicht immer alle möglichen Modelle gebildet. Anwendung auf die einzelnen Fälle: Modus Ponens: einfach, weil aus beiden Prämissen (Konditional- und Faktenprämisse) nur ein Modell resultiert, aus dem der korrekte Schluss direkt ablesbar ist. Affirmation der K.: ebenfalls „einfach“ (aber leider falsch…), da gleiches Prozedere: Modell der Faktenprämisse [Q] ist direkt in das initiale Modell integrierbar, so dass keine weiteren Modelle gebildet werden Bei Modus Tollens und Negation des Antezedens ist das Modell der Faktenprämisse nicht in das intitiale Modell der Konditionalprämisse (Wenn P, dann Q) integrierbar, beide Schlüsse erfordern Bildung eines dritten Modells [nicht P] [nicht Q], was sowohl schwieriger als auch aufwendiger ist! Negative Conclusion Bias in mentalen Modellen: Bei negierter Faktenprämisse (bzw. teilnegierter Konditionalprämisse) ist im dritten Modell doppelte Negation enthalten, aus der eine positive Antwort abzuleiten ist, was erheblich schwieriger ist und deshalb häufiger zu Fehlschlüssen führt. 2. mentale Regeln [Emp] RIPS (1994): Psycop (psychology of proof) Ähnlich wie bei GENTZEN enthält dieses Programm Einführungs- und Eliminationsregeln, jedoch viel mehr Regeln sowie zwei Beweisstrategien, die Personen beim Schlussfolgern verfolgen: 1. Vorwärts-Schließen: aus gegebenen Aussagen werden logische Implikationen bestimmt 2. Rückwärts-Schließen: Beweisziele werden definiert Das Programm von Psycop beginnt mit Vorwärtsregeln und wechselt dann systematisch. Anwendung auf die einzelnen Fälle Modus Ponens: ist deshalb so einfach, weil es eine direkte Regel dafür gibt (Wenndann-Elimination) Modus Tollens: hat keine eigene Regel, sondern erfordert eine Kombination von Modus Ponens und reductio ad absurdum, was schwieriger ist. NA und AK: die Theorie besagt, dass Probanden das Konditional P -> Q zu Q > P umkehren (bikonditionale Interpretation), so dass aus AK ein Modus Ponens und aus NA ein Modus Tollens wird; entsprechend werden NA-Inferenzen seltener gezogen als AK-Inferenzen 6 Negative Conclusion Bias bei mentalen Regeln Der Negationseffekt beim Modus Tollens ist dadurch erklärbar, dass positive Antwort im Reductio-ad-absurdum-Schema zusätzlichen Denkschritt erfordert, was schwieriger ist. Dadurch lässt sich ebenso der Negationseffekt für NA erklären. Grundsätzlich gilt: Ein Beweis ist umso schwieriger, je mehr Regeln angewandt werden müssen! Mentale Modelle und mentale Regeln im Vergleich Es gibt sowohl theoretische als auch empirische Pro- und Contra-Argumente für beide Modelle, keines lässt sich einwandfrei bestätigen. Je nach Aufgabe und je nachdem, was für eine Person nahe liegender ist, wird eine andere Aufgabenrepräsentation und eine dazu passende Lösungsstrategie verwendet. Inhaltliches Schließen und Inhaltseffekte Auftreten von Inhaltseffekten beim logischen Schlussfolgern Sollen Theorien deduktiven Denkens abstrakt und bereichsübergreifend konzipiert sein oder muss man inhalts- bzw. bereichsspezifische Mechanismen annehmen? Wenn ja, sind diese Mechanismen evolutionär oder kulturell vermittelt? [Empirie] WASON (1966): Wahlaufgabe 4 Karten: A, K, 5, 8; Regel: Wenn auf der einen Seite ein A ist, dann ist auf der anderen Seite eine 5. Die Frage, welch Karten umgedreht werden müssen, um die Regel zu verifizieren oder falsifizieren, wird von weniger als 10% der Personen korrekt beantwortet. Nach der Aussagenlogik ist das Konditional „Wenn P, dann Q“ nur falsch, wenn „P und nicht-Q“, also müssen die Karten umgedreht werden, die „P“ und „nicht-Q“ entsprechen – also A und 8. Deutliche Effekte bei sozialen Regeln: [Siehe Bsp. aus dem sozialen Leben auf S. 34] 50% lösen dieselbe Aufgabe richtig, bei stärker normativen Regeln sogar über 70% Wodurch kommt diese Erleichterung zustande? Erklärungen für Inhaltseffekte 1. Erklärung durch evolutionäre Modelle Bereichsspezifische Kompetenzen gehören zum evolutionären Erbe des Menschen. Inhaltlich spezifische Problemstellungen, mit denen Menschen (oder eine andere Spezies) in ihrer Evolution konfrontiert waren, haben das Design von Denk- und Problemlösemechanismen kausal beeinflusst. Bereichsspezifische Module Zuschuss-Aufgabe auf S.34: in der häufigeren Lösung zeigt sich nicht allgemeines logisches Denkvermögen, sondern bereichsspezifische Kompetenz, nämlich die Identifikation von Betrügern. Generell gilt, dass immer, wenn ein bereichsspezifisches Modul zur Verfügung steht, dieses unspezifischen Mechanismen (in diesem Fall des logischen Denkens) vorgezogen wird. 7 Perspektivenbefund „Wenn die Gemeinde einen Zuschuss bezahlt, dann modernisiert der Hausbesitzer die Heizung“: Hier geht es darum, das Prinzip der Kooperation und je nachdem, aus welcher Perspektive (der der Gemeinde oder der des Hausbesitzers) man überprüft, ob dieses Kooperationsprinzip verletzt ist, wählen Vpn zu ein und derselben Konditionalprämisse unterschiedliche „Karten“ (vgl. WASON) zur Überprüfung der Regel aus. Kritik - Inhaltseffekte zeigen nur, wie bereichsspezifisches Denken über bereichsunabhängige Schlussmechanismen dominiert, können aber den evolutionären Ursprung nicht belegen. - Bereichsspezifische Module werden nicht immer, nicht generell unspezifische Strategien vorgezogen. - Der Perspektivenbefund wurde empirisch durch weitere Belege abgeschwächt. 2. Erklärung durch den Zwei-Quellen-Ansatz (BELLER & SPADA) Dieser Ansatz berücksichtigt sowohl bereichsspezifische als auch bereichsunspezifische, syntaktische Aspekte, indem er davon ausgeht, dass es zwei Quellen für logische Schlüsse gibt: - die syntaktische Form eines Arguments sowie - den Inhalt der Aussagen Inhaltskompetenz Korrekter Umgang mit, d.h. auch korrektes Schlussfolgern aus inhaltlichem Wissen (kann streng aussagenlogischer Ableitung gegenüberstehen) Inhaltseffekt: der Inhalt eines Arguments kann die formal korrekte Antwort erleichtern oder erschweren, je nach dem, ob die Schlussfolgerungen aus beiden Quellen zusammen- oder auseinanderfallen. Formkompetenz Adäquater Bezug der syntaktischen Form einer Aussage auf bereichsspezifisches Wissen; Probanden können beurteilen, ob ihr in ein bestimmtes Konditional überführtes Wissen Allgemeingültigkeit besitzt oder nicht. Erklärung des Perspektivenbefunds Wechselt bei der Zuschussregel die Perspektive zum Hausbesitzer, so wählen Probanden gerade die zwei Karten aus, mit denen man rein aussagenlogisch die Gültigkeit der Regel nicht überprüfen kann. Bei dieser Zuschussregel geht es um das Konzept des konditionalen Versprechens. Um zu überprüfen, ob die Gemeinde die Regel bzw. das Versprechen verletzen kann, wird das gegebene Konditional umkehrbar interpretiert (Inhaltseffekt). Dennoch wissen die Probanden genau, welche Partei welche Regelformulierung verletzen kann, d.h. sie können die konditionale Form korrekt auf das inhaltliche Konzept eines Versprechens anwenden (Formkompetenz) Der Perspektivenbefund ist kein eindeutiger Beleg für evolutionäre Module, die Kompetenz zur Interpretation von Versprechen könnte auch anerzogen sein. Überlegungen des Zwei-Quellen-Ansatzes Mentale Modelle: Der Inhalt der Prämissen regt die Bildung bereichsspezifischer Modelle an. Mentale Regeln: Es werden zusätzliche Deduktionsregeln ergänzt, die bereichsspezifisches Wissen nutzen. 8 Der Zwei-Quellen-Ansatz stellt keine eigene Theorie dar, sondern basiert auf diesen grundlegenden Annahmen. Die Unterscheidung zwischen abstraktem und inhaltlichem Schließen wurde durch neuropsychologische Befunde bekräftigt. Abschließende Bemerkungen zum Deduktiven Denken: BOUNDED RATIONALITY: Der Mensch besitzt eine begrenzte Rationalität. Deduktives Denken kann die Gültigkeit einer Schlussfolgerung zwingend beweisen, nicht jedoch die Gültigkeit der Prämissen! 4.3 Induktives Denken Definition: Induktive Schlüsse sind unsichere Schlüsse, deren Gehalt über den der Prämissen hinausgeht, aber durch diese unterstützt wird. Gültigkeit von induktiven Schlüssen Eine induktiv begründete Hypothese hat nur so lange Bestand, wie kein Gegenbeispiel auftaucht. Solange man nicht alle möglichen Beispiele erschöpfend betrachtet hat, ist ein induktiver Schluss immer mit Unsicherheit verbunden. Arten von induktiven Schlüssen - Allgemeine Induktion: Generalisieren von Einzelereignissen zu allgemeinen Regeln - Abduktion: Suche nach der plausibelsten Erklärung für ein Ereignis - Analogie: Übertragung von Prinzipien aus einem Bereich auf einen ähnlichen Bereich - Probabilistisches Schließen: Schlussfolgern unter Unsicherheit, meist aufgrund von Wahrscheinlichkeiten Allgemeine Induktion Man beobachtet die Objekte a, b, c,…n eines bestimmten Typs und stellt fest, dass sie alle die Eigenschaft E haben: E(a), E(b), E(c) usw. GENERALISIERUNG der Eigenschaft E über die Objekte oder Ereignisse Stellt man fest, dass die aufgestellte Regel zu allgemein ist, muss man eine SPEZIALISIERUNG der Regel vornehmen. Wann ist induktive Verallgemeinerung von Einzelfällen gerechtfertigt? - je größer der Anteil beobachteter positiver Fälle ist - je größer die Validität der Beobachtung ist - je größer ihre Variabilität hinsichtlich anderer Merkmale ist (DIVERSITÄTSPRINZIP) Wie sollte man bei der Suche nach angemesseneren Generalisierungen vorgehen? - Positive Teststrategie (affirmativ): positive Fälle zur Stützung der Regel/Hypothese zusammentragen - negative Teststrategie (eliminativ): gezielt negative Fälle ausschließen 9 Welches Vorgehen im konkreten Fall ratsam ist, hängt von der formulierten Hypothese ab: Hypothese zu allgemein Hypothese zu speziell => => positive Teststrategie (spezialisieren) negative Teststrategie (generalisieren) [Empirie] Experiment zu Zahlenreihen von WASON (1960): Welche Strategien verfolgen Personen bei der Bildung und Prüfung von Hypothesen? - Die Versuchspersonen mussten aus vorgegebener Dreierzahlenreihe eine Regel ableiten, selbst eine Zahlenreihe generieren und anhand der Rückmeldung des Versuchsleiters schließen, ob ihre Regel mit der tatsächlichen Regel (der des Versuchsleiters), welcher die Zahlenreihen zugrunde liegen, übereinstimmt. - 20% der Versuchspersonen verfolgten eine negative Teststrategie: sie formulierten auf Anhieb die richtige Regel, hatten durchschnittlich 8 eigene Zahlenreihen formuliert, darunter auch viele, die nicht der eigenen Regel entsprachen - 80% verfolgten eine positive Teststrategie: sie formulierten zunächst eine falsche Regel, da sie meist zu spezielle Regeln generiert hatten; sie hatten durchschnittlich 3,7 Zahlenreihen gebildet, die alle positive Fälle für die eigene Regel darstellten, was sie daran hinderte zu erkennen, dass ihre Regel zu speziell formuliert war. - Wenn man die Versuchspersonen durch eine Instruktion veranlasste, nicht nur positive, sondern ebenfalls negative Fälle zu suchen, verdreifachte sich die Zahl der Versuchspersonen, die auf Anhieb die richtige Lösung fanden. Sie wandten auch das Diversitätsprinzip an, indem sie erkannten, dass unähnliche Evidenzen für weitere Generalisierungen besser geeignet sind als ähnliche. Analogiebildung [Empirie] Tumor-General-Analogie von GICK & HOLYOAK (1980), nach DUNCKER (1945) siehe S. 49 Eine Analogiebildung vollzieht sich in 4 Phasen (HOLYOAK & THAGARD, 1995): (1) TARGET - Repräsentation der aktuellen Ausgangssituation bzw. Zielsituation (2) SOURCE – Erinnerung an ähnliche Situation (Analogiequelle) (3) ÄHNLICHKEITEN zwischen Zielsituation und Quellsituation herausarbeiten – welche Merkmale zwischen Quell- und Zielsituation korrespondieren? (4) LÖSUNG – Übertragen der Lösungsstrategie der Quellsituation auf die Zielsituation Zwei Ähnlichkeitstypen - OBERFLÄCHLICHE ÄHNLICHKEIT: Ebene der konkreten Bestandteile; Aussehen, Benennung etc. - STRUKTURELLE ÄHNLICHKEIT: Ebene der zugrunde liegenden relationalen Struktur Für gute, tragfähige Analogien spielen strukturelle Merkmale eine große Rolle; empirisch zeigte sich bei den Versuchspersonen aber eher eine Tendenz für oberflächliche Ähnlichkeit! 10 [Empirie] HOLYOAK & KOH (1987) Präsentation der Tumoraufgabe und einer Analogiequelle, wobei strukturelle und oberflächliche Ähnlichkeiten systematisch variiert wurden Vor dem Hinweis, dass der Text als Analogiequelle benutzt werden könne: Strukturelle und oberflächliche Ähnlichkeiten erleichterten beide gleich gut die Analogiebildung Nach dem Hinweis brachte nur noch der Quelltext mit struktureller Ähnlichkeit Vorteile für die Analogiebildung (beim Vergleich zwischen den Gruppen). Der Hauptvorteil oberflächlicher Ähnlichkeit (das Erinnern an die Quelle und Identifikation als Analogiequelle) wurde durch expliziten Hinweis nivelliert. Funktionen der beiden Ähnlichkeitstypen Strukturelle Ähnlichkeit: erleichtert es, Korrespondenzen zu bilden und Lösungsprinzipien zu übertragen. Oberflächliche Ähnlichkeit: hilft, sich an ein früheres Beispiel zu erinnern und es als potentielle Analogiequelle in Betracht zu ziehen. [Empirie] DUNBAR (2001) In Versuchssituationen werden oberflächliche Merkmale berücksichtigt, im Alltag basieren Analogien eher auf strukturellen Merkmalen. Erklärung durch Unterscheidung zwischen Repräsentation der Information und Abrufbedingungen: Für strukturelle Analogien muss die Analogiequelle strukturell repräsentiert sein, das ist in Experimenten of nicht ausreichend der Fall. Zudem besteht die Schwierigkeit meist darin, sich an eine Analogiequelle zu erinnern und sie als solche zu identifizieren. Hauptaugenmerk liegt dabei auf oberflächlichen Ähnlichkeiten! Im Alltag dagegen ist es meist die direkte Absicht, Analogien zu bilden, so dass man auf strukturelle achten muss Hauptaugenmerk auf strukturellen Merkmalen! Beide Faktoren wirken zusammen! Regeln zur Analogiebildung (HOLYOAK & THAGARD, 1995): (1) bekannte Quellen verwenden (2) Korrespondenzen verdeutlichen (3) Auch Aspekte beschreiben, die nicht übereinstimmen (4) Gegebenenfalls mehrere Analogien verwenden (5) Tiefe (strukturelle, systematische, kausale Merkmale enthaltende) Analogien verwenden Im Gegensatz zu deduktiven Schlüssen sind induktive Schlüsse nicht zwingend wahrheitserhaltend, aber sie sind wissenserweiternd! 11 4.4 Entscheiden Klassische Entscheidungstheorie des erwarteten Nutzens [Theorie] In der klassischen Entscheidungsforschung (NEUMANN & MORGENSTERN, 1944) geht man davon aus, dass Personen rationale Entscheidungen treffen, d.h. sie sollten in einer Entscheidungssituation diejenige Option wählen, die den erwarteten nutzen maximiert. Erwarteter Wert = [Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses X Wert eines Ereignisses] Empirisch zeigt sich jedoch, dass Personen sich nicht so verhalten, wie die reine Theorie es vorschreibt bzw. vorhersagt, daher wird bezüglich der Entscheidungstheorie zwischen normativ-präskriptiven und empirisch-deskriptiven Modellen unterschieden. Normativ-präskriptive Modelle: schreiben vor, wie Personen sich verhalten sollten (=> „homo oeconomicus“: rationale Entscheidungen bei unbegrenzt vorhandenem Wissen, Zeit und rechnerischer Kapazität Empirisch-deskriptive Modelle: beschreiben, wie Personen sich wirklich verhalten [Theo] Beispiel für ein deskriptives Modell: Subjectively Expected Utility (Modell des erwarteten Nutzens; EDWARDS, 1954) Das Modell entspricht der Berechnungsformel der klassischen Entscheidungstheorie, allerdings sind erwarteter Nutzen, die Wahrscheinlichkeit und der Wert eines Ereignisses keine objektiven, allgemeingültigen Variablen, sondern sie werden subjektiv von demjenigen, der sich entscheiden muss, definiert und mit konkreten Werten gefüllt. Zusammenhang zwischen objektivem Wert und subjektivem Nutzen – wie kommt es zu subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzungen? Rahmungseffekte und die Prospect-Theory [Theo] Prospect-Theory (TVERSKY & KAHNEMAN, 1979): Erklärt tatsächliches Entscheidungsverhalten über spezifische Annahmen zur subjektivmentalen Repräsentation und Verarbeitung der Einflussgrößen “Nutzen einer Option” und “erwartete Wahrscheinlichkeit”: (1) Konsequenzen bzw. Nutzen einer Option werden nicht absolut, sondern relativ von einem Referenzpunkt bewertet, den die Person zugrunde liegt. (2) Es macht für Personen einen Unterschied, ob sie den Nutzen einer Option positiv (als Gewinn) oder negativ (als Verlust) repräsentieren. Wertefunktion der Prospect-Theorie beliebte Prüfungsfragen… Schaubild auf der nächsten Seite… Objektiver Gewinn und subjektiver Nutzen stehen nicht in linearer Beziehung zueinander! Der gleiche Betrag an Gewinnzuwachs (z.B. 1000 €) bringt umso weniger an subjektivem Nutzen, je höher der Referenzpunkt an bereits vorhandene Gewinn 12 (z.B. 1 € vs. 10'000 €) ist (d.h. je weiter rechts sich die Person schon auf der xAchse befindet) Analoge Beziehung zu Verlust und subjektivem Nutzen, aber die Kurve verläuft steiler! Der subjektive Nutzen ist durch Verluste stärker beeinträchtigt als er durch Gewinnen hinzugewinnt. Menschen leiden unter Verlusten stärker als sie sich über Gewinne freuen. Subjektiver Nutzen Verlus t Gewinn Unterschiedliche Entscheidungstendenzen laut Prospect-Theory: Im Gewinnbereich: Tendenz zur Risikovermeidung (risk aversion) flacher Kurvenverlauf: Gewinnzuwachs geringer als mögliche Gewinnabnahme im Verlustbereich: Tendenz zur Risikosuche (risk seeking) steiler Kurvenverlauf: Personen befinden sich schneller im stagnierenden Bereich der Verlustzone und können daher auch schneller wieder aus dem Verlustbereich herauskommen Fazit der Prospect-Theorie: Personen interpretieren Entscheidungsoptionen nicht absolut, sondern relativ in Abhängigkeit eines Referenzpunktes auf der Wertefunktion. Die Entscheidungen basieren letztlich auf einer subjektiven Repräsentation der Situation (Entscheidungsrahmen) Entscheidungsrahmen (decision frame): mentale Repräsentation der relevanten Komponenten des spezifischen Entscheidungsproblems. [Emp] SHAFIR, SIMONSON & TVERSKY (1993) Der Rahmungseffekt tritt nicht nur bei Gewinn-/Verlust-Darstellung der Konsequenzen auf, sondern auch bei einer Zusammenstellung möglicher Alternativen! (In der Studie waren es Kaufalternativen bei CD-Playern, siehe dazu S. 62f) SHAFIR (1993) Entscheidungen werden auf Grundlage von Argumenten und Rechtfertigungsmöglichkeiten getroffen! In einem Scheidungs- und Sorgerechtsfall machen extremere Eigenschaften bei einem Elternteil daher beide Entscheidungen besser begründbar. 13 Entscheidungen sind keine reine Kosten-Nutzen-Abwägung, wie von der klassischen Entscheidungstheorie postuliert! Entscheidung unter Unsicherheit [Emp] Ingenieur-Rechtsanwalt-Problem (TVERSKY & KAHNEMAN, 1973): Personenbeschreibungen anhand von Interviews mit Juristen und Ingenieuren; Verhältnis der Anzahl an Juristen zu Ingenieuren (Basisrate) war vorgegeben. Die Versuchspersonen sollten eine zufällig gezogene Personenbeschreibung einer der beiden Berufsgruppen zuordnen. Dabei ignorierten sie völlig die Basisrate, welche in unterschiedlichen Experimentalbedingungen zwischen hoch und niedrig variiert wurde. Sie trafen ihre Entscheidung allein auf der Grundlage der inhaltlichen Infos (der Personenbeschreibung) => Negation der Basisrate [Emp] Medizinische Diagnose (EDDY, 1982) Fallbeschreibung für Brustkrebsuntersuchung, Angabe der a prioriWahrscheinlichkeiten bzw. Basisraten (positiver Test / Brustkrebs)* und (positiver Test / kein Brustkrebs) a posteriori-Wahrscheinlichkeit (Patientin lässt sich testen und hat tatsächlich Brustkrebs; (Brustkrebs / positiver Test) kann mit Hilfe des BAYES-Theorems unter Berücksichtigung der Basisraten berechnet werden (siehe S. 68/69) Kaum eine Versuchsperson wendet das BAYES-Theorem an, nicht einmal Personen mit entsprechendem Vorwissen (hier: Ärzte)! Zudem werden – wie bei TVERSKY & KAHNEMAN – die Basisraten vernachlässigt. Dies kann auf das Verwenden von Heuristiken zurückgeführt werden… Heuristiken (TVERSKY & KAHNEMAN, 1974) Ähnlichkeitsheuristik: typischer Fehler ist hierbei die Vernachlässigung der Basisrate zugunsten von inhaltlich vermittelten stereotypen Informationen Verfügbarkeitsheuristik: kann ebenfalls Neigung zur Vernachlässigung der Basisrate begünstigen; die Informationen (etwa einzelne Beispiele), die am leichtesten erinnert werden können, werden in der Entscheidungssituation „bevorzugt“ Eingeschränkte und ökologische Rationalität SIMON (1956, 1990): Bounded Rationality Die menschliche Kognition besitzt viele „Handicaps“: - begrenzte Aufmerksamkeit - begrenztes Gedächtnis - unvollständiges Wissen - einfache Verarbeitungsstrategien - teilweise serielle Verarbeitung Daher muss das menschliche Infoverarbeitungssystem, also die Kognition, seine Entscheidungen den eigenen Einschränkungen und Anforderungen anpassen. Die Herausforderung für den Menschen besteht in einem ressourcen- und situationsadäquatem, nicht in optimalem Verhalten. 14 [Emp] GIGERENZER et al.: Menschliches Urteilen unter Unsicherheit ist nicht durch allgemeine Heuristiken beeinflusst, sondern durch spezifische Einflüsse wie die Art der Aufgabenstellung und Inhalt derselben. GIGERENZER & HOFFRAGE (1995): Das Medizindiagnose-Problem ist wesentlich leichter zu lösen, wenn die Aufgabenstellung anstatt Wahrscheinlichkeiten absolute Häufigkeiten beschreibt (vgl. Tab. 4.10 und 4.11). Wahrscheinlichkeiten stellen für Personen abstrakte, künstliche Informationen dar, während absolute Häufigkeiten vielmehr der natürlichen Problem- und Informationsrepräsentation entsprechen. Werden Informationen umweltgerecht dargeboten, haben Personen oft Strategien zur Hand, um die Info korrekt und einfach zu verarbeiten. Frugale Strategien (GOLDSTEIN & GIGERENZER; 1996, 1999): kommen mit minimaler Information aus, arbeiten schnell und (in passenden Situationen) akkurat sind wenig aufwendig, aber effektiv => ökologisch sinnvoll Bsp.: Wiedererkennungsheuristik (Rekognitionsheuristik) Verwende-den-besten-Prädiktor (Take-the-best)-Heuristik stützen sich auf drei Regeln: o Suchregeln: legen fest, in welcher Reihenfolge Info eingeholt wird o Abbruchregeln: legen fest, wann Infosuche abgebrochen wird o Entscheidungsregeln: legen fest, wie auf Grundlage der Info eine bestimmte Entscheidung getroffen wird Fazit zu Heuristiken: Falls der Aufgabenkontext und die jeweilige Heuristik zusammenpassen, sind Heuristiken robust, wenig fehleranfällig und extrem leistungsfähig! 4.5 Problemlösen Problemsituation (1) unerwünschte Ausgangssituation (in Zielsituation zu überführen) (2) keine unmittelbare Überführung möglich („Barriere“ vorhanden) (3) Überwindung erfordert Durchführung von Problemlösehandlungen Klassische Problemstellungen - Neun-Punkte-Problem (Einsichtsproblem => 1 Lösungsschritt) - Turm-von-Hanoi (Transformationsproblem => mehrere Lösungsschritte) - Physikaufgaben (ebenfalls Transformationsproblem) Aspekte von Problemen: - Grad an benötigtem Vorwissen - Anzahl an Lösungsschritten (s.o.) - Detailliertheit der Problemdefinition (inkl. Bekanntheit der Lösungsschritte) 15 Problemlösen als Informationsverarbeitung (seit Mitte des 20. Jhs.) Forschungsaspekte: - Problemrepräsentation - Problemlösestrategien Problemraum und Problemsuche (zurückgehend auf NEWELL & SIMON, 1972) Problemraum: alle möglichen Zustände, die ein Problem vom Anfangszustand bis zum Zielzustand annehmen kann. Darstellungsform eines Problemraums: Netzwerk, in dem die Knoten für einzelne Problemzustände stehen und die Kanten die Transformations-, d.h. Lösungsschritte von einem Problemzustand zu einem anderen repräsentieren. Gemäß dieser Darstellungsform kann das Lösen eines Problems als Suche im jeweiligen Problemraum verstanden werden: mit Hilfe der einzelnen Transformationsschritte sucht man einen (möglichst kurzen) Weg vom Anfangszustand zum Zielzustand. (Bsp.: Turmvon-Hanoi, Abb. 4.7, S. 81) Dabei lässt jedes Problem nur eine bestimmte, begrenzte Art von Transformationen zu; diese Transformationsarten werden auch Operatoren genannt) Vollständige Problemräume können ein Problem objektiv darstellen und verdeutlichen, wie viele Lösungswege es gibt und welcher der beste ist. Zudem ermöglichen sie in empirischen Studien die Analyse des Problemlöseverhaltens der Versuchspersonen. Obwohl der Problemraum also eigentlich eine statische Beschreibung darstellt, ermöglicht er ebenso die Analyse dynamischer Abläufe. Mentale Anforderungen beim Problemlösen: Die Gestalt des Problemraums ist nicht der einzige Faktor, der die Schwierigkeit eines Problems bestimmt (da dieser nur eine abstrakte Repräsentation des Problems darstellt). Die inhaltliche Repräsentation des Problems sowie Das spezifische Problemlöseverhalten der Person (sie gut sind Lösungsstrategien gelernt, welche subjektive mentale Repräsentation des Problems baut sie auf usw.) spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Zwei wesentliche Anforderungen an das Problemlöseverhalten: (1) Organisation des Lösungsprozesses: Auswahl und Anwendung von Lösungsstrategien sind von zentraler Bedeutung! Bei vorwissensarmen Problemen (z.B. Turm von Hanoi) gehen Personen beim ersten Lösungsversuch oft langsam, fehleranfällig, ineffektiv und stark an lokale Anforderungen orientiert vor (z.B. indem sie lokale Heuristiken verwenden) (2) Gedächtnisbeanspruchende Schwierigkeiten: Anwendung von Strategien, die mehrere Problemlösehandlungen organisieren und koordinieren lokale Heuristiken müssen durch abstrakte, global formulierbare Strategien ersetzt werden, die es ermöglichen, den gesamten Problemlöseprozess planerisch vorzubereiten und durchzuführen (weniger Gedächtnisarbeit nötig) Suchstrategien beim Problemlösen: - erschöpfend vs. nicht-erschöpfend (Wird der gesamte Problemraum durchsucht?) 16 allgemein vs. heuristisch (Auf beliebigen oder spezifischen Problemraum anwendbar?) - erschöpfende und allgemeine Strategie: uninformierte Suchstrategie Psychologisch ist die Verwendung allgemeiner Suchstrategien wenig plausibel; schon bei einfachen Problemen wenden Personen heuristische Strategien an (das zeigt sich auch in der Definition der Strategie und Repräsentation des Problemraums) - Heuristische Strategien Basieren auf der Idee, in Entscheidungssituationen eine Bewertung alternativer Problemlöseschritte vorzunehmen: - Unterschiedsreduktion (Auswahl desjenigen Lösungsschrittes, der Unterschied zwischen Ausgangs- und Zielsituation am deutlichsten reduziert) - Mittel-Ziel-Analyse (vorwärtsgerichtete Suche inkl. Teilzielbildung) (1) Unterschied zwischen aktuellem Zustand und Zielzustand analysieren – mit Hilfe einer Heuristik den wichtigsten Unterschied auswählen – Beseitigung dieses Unterschieds als Teilziel definieren. (2) Operator für die Beseitigung des Unterschieds suchen – Heuristik anwenden und Operator wählen – zu (3) gehen (3) Lena fragen o die Mittel-Ziel-Analyse ist zwar einfach und ökonomisch, aber wenig flexibel, z.T. auch empirisch nicht adäquat (keine Parallelrepräsentation von mehreren Teilzielen) - Verwendung von Analogien (=> Suchraumerweiterung, Suchraumwechsel) [Meth] - Methode des lauten Denkens (ERICSSON & SIMON, 1983) - Computermodellierung der Prozesse der Infoverarbeitung (siehe nächsten Abschnitt) Modellierung von Problemlöseprozessen: Wissensbasierte Systeme Computermodellierungen von Problemlöseprozessen arbeiten mit verschiedenen Klassen von Wissen: - deklaratives Wissen („wissen, was“; Objekte, Ereignisse) - prozedurales Wissen („wissen, wie“; Operationen) - Kontrollwissen („wissen, wann“; Steuerung) In den Modellierungen sind die Wissensarten in spezielle Komponenten umgewandelt: - deklaratives Wissen => propositionale Strukturen - prozedurales Wissen => Bedingungen, wann es anwendbar ist; resultierende Konsequenzen regelartige Struktur kognitiver Architektur: Wenn [Bedingungen], dann [Aktionen] Beim Lösen von Problemen wirken deklarative Wissensanteile (=Problem, Ausgangssituation, Zielzustand, Komponenten des Problemraums) und prozedurale Wissensanteile (rekursive Lösungsstrategie; vgl. ToH-Problem, S. 84) zusammen Modellierung zweier Vorgehensweisen (1) Vorwärtsverkettendes Problemlösen: Suche nach Infos, die den Bedingungsteil von Regeln erfüllen => Ausführung der Aktionen im Dann-Teil = datenorientierte Informationsverarbeitung 17 (2) Rückwärtsverkettendes Problemlösen: Suche nach Möglichkeiten/Infos, um Ziel zu erreichen: Definition eines Ziels im Dann-Teil => Überprüfung, ob Wenn-Teil der entsprechenden Regel erfüllt ist (wenn nicht: unzutreffende Bedingungen = Unterziele) = zielorientierte Infoverarbeitung Infoverarbeitungssysteme können kontextfrei, ohne ausführendes System, nicht befriedigend erforscht werden Formulierung kognitiver Architekturen z.B. SOAR (NEWELL) ACT (ANDERSON) ACT (Adaptive Character of Thought) 1. kognitive Fertigkeiten durch Regeln und Produktionen repräsentiert 2. elementare Einheiten: deklaratives Gedächtnis: Einheiten des Arbeitsgedächtnisses (v.a. Chunks) prozedurales Gedächtnis: Produktionen Produktionen und Chunks sind mit Stärkeparametern versehen (geben Auskunft über die Anwendungshäufigkeit, bestimmen, ob Produktionen/Chunks in einem bestimmten Verarbeitungsschritt angewendet werden u.Ä.) Lernen im ACT: - Anpassung der Stärkeparameter aufgrund von Erfahrung - Bildung neuer Produktionen (durch Analogie) Kognition kann als Zusammenspiel unterschiedlicher Wissensbestände beschrieben und analysiert werden! Problemlösen und Lernen: Der Selbsterklärungseffekt = Analyse des Erwerbs komplexer geistiger Fähigkeiten [Theo] Prozesse des Wissenserwerbs (ACT, ANDERSON; 1993) Phasentheorie: (1) Verwendung deklarativen Wissens Neue Info zuerst in deklarativer Form, keine Umsetzung von Wissen in Verhalten, „Interpretation“ mit bereichsunspezifischen Problemlöseprozeduren (z.B. Mittel-ZielAnalyse) (2) Wissenskompilierung Bildung von Problemlöseregeln, deklaratives Wissen wird in prozedurales Wissen umgewandelt, größere kognitive Effizienz (Zugewinn an Schnelligkeit, Reduktion der Gedächntisbelastung) (3) Wissensoptimierung Feinabstimmung des prozeduralen Wissens durch 3 Lernmechanismen: o Generalisation o Diskrimination o Verstärkung durch die Phasentheorie können bekannte Problemlösephänomene wie der Einstellungseffekt rekonstruiert werden; sie vernachlässigt allerdings die Kodierung deklarativen Wissens und die Rolle von Vorwissen [Emp] Selbsterklärungseffekt (CHI et al.; 1989) 18 (1) Wissenserwerb: Schüler mussten sich Physikwissen über ein Lehrbuch aneignen, sowie Kapitel zur Mechanik, das v.a. ausgearbeitete Musterlösungen thematisierte (s. Abb. 4.8; S.93) Beispiele: Erklärungen unterspezifiziert, unvollständig (2) Problemlösephase: Schüler mussten Physikaufgaben bearbeiten In beiden Phasen wurden Protokolle lauten Denkens erfasst. Danach wurden die Schüler in gute und schlechte Problemlöser aufgeteilt: gute Problemlöser: - während der Bearbeitung der Musterlösung häufigere Verbalisierung von Äußerungen, die physikalische Prinzipien, Konzepte, Gesetze betrafen - Verbalisierung angemessenerer Äußerungen zur Selbstüberwachung; häufigere Äußerung von Verstehensproblemen (46% zum 15%) - Seltener, aber gezielterer Bezug auf Musterlösungen effektives Lernen aus Beispielen beruht auf zwei grundlegenden kognitiven Leistungen: o Lässt sich abstrahieren als Verstehen von Musterlösungen, welches elaboriertes Erklären der einzelnen Lösungsschritte im Beispiel und den Bezug dieser Lösungsschritte zu erworbenem bereichsspezifischen Wissen beinhaltet. o Dem schließt sich der eigentliche Prozess des Problemlösens an, der sich dadurch kennzeichnet, dass allgemeine Regeln verwendet werden, die während der Bearbeitung der Musterlösung abstrahiert oder generiert werden (gute Problemlöser zeichnen sich durch analogiebasierte Regelfindung aus; die Analogien sind struktureller Art und es werden insgesamt mehr Regeln abgeleitet) Dieses Wissen wurde von VAN LEHN et al. (1992) in ein Simulationsmodell namens Cascade überführt (nähere Erklärung auf S. 93 – 95) Lernende erwerben oft schon aufgrund eines Beispiels bzw. weniger Beispiele neues Wissen. Dabei nutzen sie in vielfältiger Weise ihr Vorwissen, um die Beispiele zu elaborieren und Analogiebildungen vorzunehmen! 4.6 Wissenschaftliches Denken und Problemlösen = Untersuchung der Denkleistungen, die bei Hypothesengenerierung, Experimenten, Interpretation und Evaluation eine Rolle spielen. Drei Forschungsansätze (1) historische Fallstudien Versuch, über Aufzeichnungen, Tagebücher u.Ä. große Entdeckungen und die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse etc. nachzuvollziehen. Bsp.: Bell-Erfindung des Telefons (MURDOCK et al., 1998) [Methodik] o geringe Generalisierbarkeit o geringe Reliabilität (retrospektive Aufzeichnungen / Interviews) o geringe Introspektions-/Auskunftsfähigkeit der Wissenschaftler 19 (2) in-vivo-Untersuchungen (Feldbeobachtung) Beobachtung von Wissenschaftlern im Alltag Ziele: - Repräsentation und Nutzen bereichsspezifischen Wissens belegen - Analogien analysieren - Heuristiken offen legen (=> Planung und Durchführung von Experimenten) - Einfluss des sozialen Kontexts bestimmen [Methodik] o hoher Auflösungsgrad o Berücksichtigung des sozialen Kontexts o Sehr aufwendige Methode (3) in-vitro-Untersuchungen (experimentelle Laboruntersuchungen) systematische und kontrollierte Untersuchung von Entdeckungsprozessen mit: - künstlichen Mirkowelten - realitätsnahen virtuellen Experimentallabors und immer durch Verwendung von Protokollen lauten Denkens [Methodik] - hohe zeitliche Auflösung - Kontrolle möglicher Störeinflüsse - Ausblendung des sozialen Kontexts - Keine singulären Entdeckungen, sondern allgemeine kognitive Prozesse im Vordergrund Allgemein: Egal welchen Forschungsansatz man verfolgt, wissenschaftliche Arbeit wird nicht unbedingt durch Hypothesen vorangetrieben, sondern durch Überraschungen und Anomalien, die es zu erklären gilt (KLAHR & SIMON, 1999) Mikrowelten [Empirie] KLAHR & DUNBAR (1988): Big Trak Probanden sollten durch Experimentieren eine unbekannte Steuerfunktion des Fahrzeugs erkunden (näheres weiter unten) Hängt zusammen mit folgender…. [Theorie] Scientific Discovery as Dual Search (SDDS) – Theorie: Wissenschaftliches Entdecken vollzieht sich als koordinierte Suche in zwei verschiedenen Problemräumen, dem Hypothesenraum (gemeinsamer Raum aller Hypothesen) und dem Experimentalraum (Struktur des Raums möglicher Programme) Big Track: Den Versuchspersonen wurde die Steuerung erklärt, dann sollten sie die Funktionsweise einer unbekannten Steuerungstaste herausfinden, indem sie Hypothesen formulierten und diese dann mit entsprechenden Experimenten überprüften. Bei der Überprüfung der Hypothesen zeigten die Versuchspersonen ein „Experimentalverhalten“, das deutlich von der Logik wissenschaftlicher Forschung abwich. Für den Erfolg wissenschaftlicher Forschung ist die Koordination der Suche im Raum möglicher Hypothesen und im Raum möglicher Experimente von entscheidender Bedeutung! 20 Simulierte Experimentallabore [Empirie] DUNBAR (1993): simuliertes molekulargenetisches Labor (SMG) Durchführung von Experimenten zu verschiedenen Wirkungsweisen von Genen am Beispiel von Escherichia coli (= vorwissensintensives Szenario) DUNBAR konnte die zentrale Bedeutung der Ziele, die Probanden haben, für o Die oben genannte koordinierte Suche im Hypo- und Experimentalraum und o Für den Wissensabruf bei der Experimentalplanung nachweisen! Versuchsablauf gliederte sich in zwei Phasen: 1. Experimentalphase: Lernen Entdecken 2. Experimentalphase: Komplexe Faktoren, Experimentalraum mit 120 möglichen Experimenten Die Probanden hatten in der Regel in der ersten Phase für die Genwirkung eine Aktivierungshypothese formuliert, die sie auf die zweite Phase übertrugen (hier aber war der Wirkungsmechanismus eine Hemmung, so dass die Aktivierungshypothese unangemessen war)! Gute vs. schlechte Problemlöser konnten anhand der anfänglichen Zielsetzung erkannt werden: - Schlechte Problemlöser hatten mehrheitlich das Ziel, die Aktivierungshypothese aus der ersten Phase zu bestätigen - Gute Problemlöser formulierten das Ziel, die Ursache für eine in der zweiten Experimentalphase auftretende Anomalie (unerwartete Glukoseproduktion der untersuchten Zellen) zu finden die Ursache für die Blockade der Problemlösestrategie war vermutlich eine Art Einstellungseffekt (hartnäckiges Festhalten an der ersten, aber falschen Aktivierungshypothese) Kooperation und Expertise Untersuchungen zum kooperativen Problemlösen [Emp] OKADA & SIMON (1997): verwendeten SMG von DUNBAR Teams vs. Einzelpersonen: - Teams sind erfolgreicher bei der Bearbeitung wissenschaftlicher Probleme - Teams formulieren mehr Hypothesen, explorieren Alternativhypothesen eingehender und begründen ihre Ablehnung besser - Teams begründen die eigenen Hypothesen besser (Zugriff auf vorhandenes Wissen, detaillierte Erklärungen) Gründe dafür (MIYAKE; 1986): - die Präsenz von Partnern regt Probanden zu erklärenden Verbalisierungen an => hilft, die vorhandene Information zu integrieren - Monitoring und Hinterfragen von Theorien sowie ihre Stützung durch Kooperationspartner resultiert in begründenden Erklärungen => verstärkter Lerneffekt diese Aussagen werden durch Untersuchungen zum Selbsterklärungseffekt unterstützt: 21 Personen, die sich intensiv mit vorgegebenen Musterlösungen auseinandersetzen, diese aktiv elaborieren und sich selbst ausführlich erklären, erreichen eine deutliche Steigerung der Problemlöseleistung. [Meth] Kritik: die Versuchspersonen waren keine Experten, sondern Studenten, weshalb die externe Validität eingeschränkt war. [Emp] SCHUNN & ANDERSON (1999) Berücksichtigten den Expertisegrad der Versuchspersonen (systematisch variiert) Die Vpn mussten sich zwischen zwei Theorien, die bestimmte Phänomene erklärten, mittels simulierter Experimente entscheiden. Bereichsexperten: hohe Werte für allgemeine und spezifische Fertigkeiten Aufgabenexperten: Defizite in inhaltsspezifischen Fertigkeiten, gute allgemeine Fertigkeiten Studenten: ebenso Defizite in spezifischen Fertigkeiten, in allgemeinen Fertigkeiten schlechter als die Aufgabenexperten Allgemeine methodisch-wissenschaftliche Fertigkeiten und spezifisch-inhaltliche Fertigkeiten korrelieren danach nicht mit mathematisch-rechnerischen Fähigkeiten. Studierende können sich durch die Arbeit in Mikrowelten und PC-basierten Experimentallabors im Bereich zentraler Fertigkeiten wissenschaftlichen Argumentierens verbessern; besonders förderlich sind dabei kooperative Lernsituationen. Bei „echten“ Wissenschaftlern ist das Zusammenwirken von allgemeinmethodischen und spezifisch-inhaltlichen Kompetenzen besonders wichtig. 4.7 Expertiseforschung Schach [Emp] DEGROOT (1965), CHASE & SIMON (1973): Überlegenheit von Schachprofis bei schachbezogenen Gedächtnisleistungen über Laien (Darbietung von Schachkonfigurationen für jeweils 5 sek) OPWIS et al. (1990): Darbietung von sinnvollen und sinnfreien Schachstellungen Die Probanden waren entweder Experten oder Novizen Die Experten waren den Novizen in der Erinnerungsleistung deutlich überlegen, sowohl bei sinnvollen als auch bei sinnfreien Stellungen (bei ersterer Stellung war die Leistung deutlich gesteigert) CHASE & SIMON: Experten prägen sich Schachstellungen mit Hilfe von Chunks ein (einzelne Figuren werden zu sinnvollen Einheiten gruppiert, diese Einheiten dann gemerkt), welche mehrere Figuren umfassen können; Novizen versuchen, sich die Figuren einzeln einzuprägen GOBET & SIMON (1996): template-theory Schachspieler haben eine große Anzahl an Schablonen über Schachstellungen im Langzeitgedächtnis (inkl. Folgerichtiger Spielzüge); jede Schablone besteht aus 12 fixen Figuren und Informationen über weitere variable Figuren (=> ermöglicht rasche RoutineReaktionen) 22 Fazit zur Schach-Expertise: Schachspieler verfügen nicht über ein allgemein überlegenes Gedächtnis, sondern über ein durch Erfahrung aufgebautes breites Wissen an Schachstellungen und –zügen und damit über die nötige Routine und Flexibilität im Spiel! Schulphysik [Emp] LARKIN et al. (1980), LARKIN (1981) Experten Vorwärtsverkettende ProblemlöseStrategie: Ausgangspunkt sind gegebene Größen, auf deren Basis zielgerichtete Infos abgeleitet werden, die zur gesuchten Größe führen Nutzung bereichsspezifischer Lösungs-schemata (VAN LEHN; 1989): - Klasse von Problemen, auf die dieses anwendbar ist - Lösungsprozedur 1. Auswahl des passenden Lösungsschemas 2. Variablen durch konkrete Größen ersetzen 3. Lösungsprozedur ausführen Größere Flexibilität bezüglich der gewählten Strategie (vorwärts- und rückwärtsverkettende) Klassifikation von Problemen nach physikalischen Prinzipien und Gesetzen (CHI et al.; 1981) Repräsentieren Probleme qualitativkonzeptionell und quantitativ-numerisch Novizen Rückwärtsverkettendes Problemlösen: Ausgangspunkt sind gesuchte Größen; es wird versucht, irgendwelche Formeln anzuwenden Verlust des Überblicks, Vergessen von Teilzielen = fehleranfällig Durchsuchen großen, häufig aber nicht zielführenden Ausschnitt des Problemraums Klassifikation von Problemen nach oberflächlichen Merkmalen Repräsentieren die Probleme meist nur quantitativ-numerisch Novizen besitzen oft auch naive Alltagsvorstellungen über physikalische Konzepte, die von einer wissenschaftlichen Sichtweise stark abweichen, sog. Misskonzepte Erwerb von Physik-Expertise (SPADA & LAY, 2000) 1. naiv-qualitatives Alltagswissen (Novize) 2. wissenschaftlich korrekter, qualitativ-konzeptueller und quantitativ-numerischer Wissenserwerb (Schule) 3. konsolidiertes qualitatives und quantitatives Wissen (Experte) Medizin 23 [Emp] BOSHUIZEN (2003): Entwicklung medizinischer Expertise in Studium und Beruf erste Studienjahre: Aufbau eines weit verzweigten, zuerst nur lose verknüpften Wissensnetzwerks (Grundlagen-, Faktenwissen) Übergangsstadium: Wissenselemente werden enger verknüpft, rascher abrufbar, auf Anwendung ausgerichtet, Zwischenschritte von Erklärungen werden ausgeblendet = Einkapselung (Konzeptbildung, die größere Einheiten betrifft) Letztes Stadium: Wissen ist bezogen auf Fälle und klinische Anwendung, Krankheitsschemata vorhanden (typische Krankheiten mit Ursachen und Symptomen; Diagnose und Behandlung von Krankheiten wird routiniert; fallbezogene Interpretation von Infos/Wissen) Zusammenfassung: Experten vs. Novizen (1) Wissen von Experten ist umfassender, aber auch besser organisiert, so dass schnellerer Zugriff möglich ist und mehr Info simultan repräsentiert und verarbeitet werden kann (=> bessere Gedächtnis- und Problemlöseleistung in der entsprechenden Domäne) Siehe hierzu die Phasentheorie von ANDERSON: Wissenskompilierung von deklarativem zu prozeduralem Wissen - Medizin: Wissensnetzwerk wird in Krankheitsschemata überführt - Physik: abstrakte Formeln werden zu spezifischen, mit Werten gefüllte Formeln - Schach: Schablonen über Stellungen und Spielzüge (2) Experten sind fähig, Lösungsstrategien zu wechseln (d.h. zwischen vorwärts- und rückwärtsverkettendem Problemlösen zu wechseln) (3) Experten verfügen über Sachkenntnis s. Einschub: „conceptual change“ von VOSNIADOU; kann sich in qualitativen Sprüngen durch Veränderung zentraler Konzepte herausbilden => sprungartiger Aufbau von Sachkenntnis (Bsp.: Weltbild bei Kindern) 24