Verhaltenbiologie Skript WS2004

Werbung

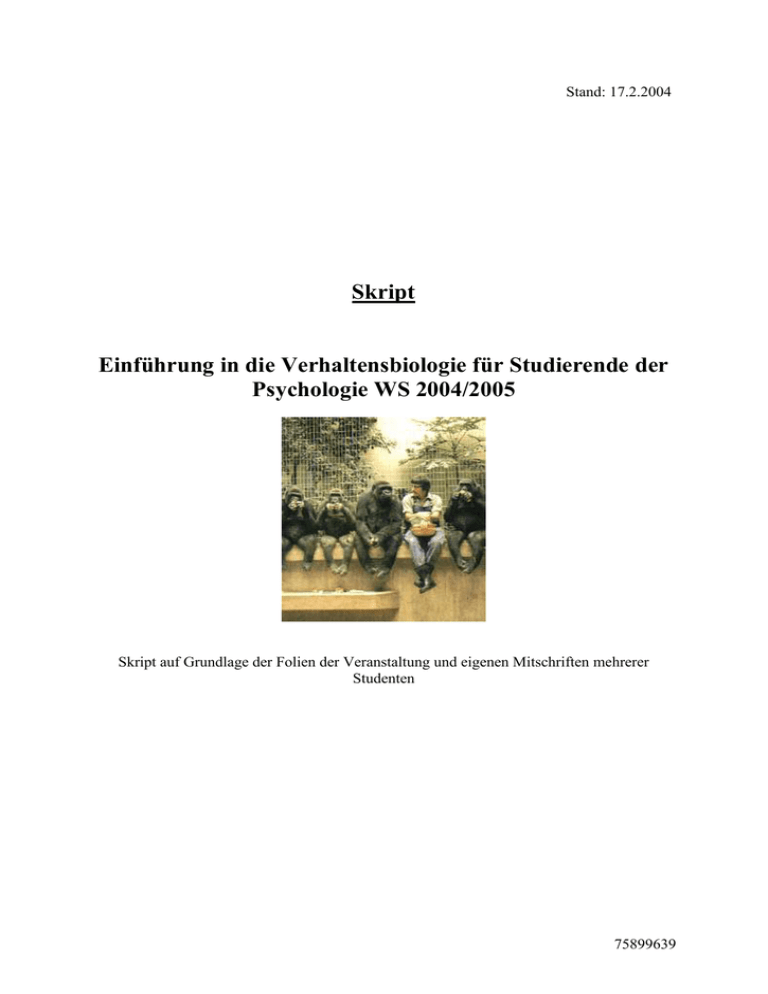

Stand: 17.2.2004 Skript Einführung in die Verhaltensbiologie für Studierende der Psychologie WS 2004/2005 Skript auf Grundlage der Folien der Veranstaltung und eigenen Mitschriften mehrerer Studenten 75899639 0 Inhaltsverzeichnis 0 INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................ 2 1 KLASSISCHE KONZEPTE DER VERHALTENSBIOLOGIE................................... 5 1.1 Einleitung ................................................................................................................................................ 5 1.2 Die Häufigkeit bestimmter Verhaltensweisen wird beeinflusst durch 3 Kräfte, die Verhalten ändern: ............................................................................................................................................... 5 1.2.1 Natürliche Selektion ....................................................................................................................... 5 1.2.2 Individuelles Lernen ....................................................................................................................... 5 1.2.3 Kulturelle Weitergabe ..................................................................................................................... 6 1.3 Unterschiedliche Sichtweisen ........................................................................................................... 6 1.3.1 Ethologen: ........................................................................................................................................ 6 1.3.2 Behavioristen................................................................................................................................... 6 1.4 Grundelemente des Verhaltens ......................................................................................................... 6 1.4.1 Reflexe ............................................................................................................................................. 6 1.4.2 Erbkoordination (Fixed Action Pattern) ....................................................................................... 7 1.4.3 Taxis ................................................................................................................................................. 7 1.4.4 Verhaltensfolgen ............................................................................................................................. 7 1.5 Mechanismen der Verhaltenssteuerung ......................................................................................... 8 1.6 Hormone und Verhalten ...................................................................................................................... 8 2 VERHALTENSGENETIK ................................................................................................ 9 2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................ 9 2.2 Gene vs. Umwelt – Was determiniert unser Verhalten? ............................................................. 9 2.3 Verhaltensentwicklung – die Rolle der Umwelt ........................................................................... 10 2.4 angeborene und erlernte Fähigkeiten ............................................................................................ 11 2.4.1 Lernen ............................................................................................................................................ 11 2.4.2 Prägung .......................................................................................................................................... 12 2.4.3 klassische Konditionierung .......................................................................................................... 12 2.4.4 Operante Konditionierung ........................................................................................................... 12 2.4.5 Höhere Lernformen ...................................................................................................................... 12 3 NEUROETHOLOGIE..................................................................................................... 14 4 ORIENTIERUNG UND HABITATSWAHL ................................................................. 14 4.1 Bewegungskontrolle .......................................................................................................................... 14 4.2 Das Reafferenzprinzip ........................................................................................................................ 14 4.3 Grundregeln der Sinnesorientierung ............................................................................................. 16 4.3.1 Licht ................................................................................................................................................ 16 4.3.2 Schall .............................................................................................................................................. 16 2 4.3.3 Duft ................................................................................................................................................. 16 4.4 Beispiele für Taxien ............................................................................................................................ 16 4.4.1 Klinotaxis:....................................................................................................................................... 16 4.4.2 Osmotropotaxis: Orientierung auf Duftquellen ......................................................................... 17 4.4.3 Telotaxis ......................................................................................................................................... 17 4.4.4 Menotaxis u. innere Uhr: Ameisen ............................................................................................. 17 4.4.5 Menotaxis u. innere Uhr: Bienen ................................................................................................ 18 4.5 Komplexe Orientierung im Raum: Navigation ............................................................................. 18 4.5.1 Parameter, die Tauben zur Orientierung wahrnehmen können: ........................................... 18 4.5.2 Sonnenkompass ........................................................................................................................... 18 4.5.3 Magnetkompass............................................................................................................................ 18 4.5.4 Sternenkompass ........................................................................................................................... 19 4.6 Habitatswahl ......................................................................................................................................... 19 4.6.1 Habitatswahl bei territorialen Arten ............................................................................................ 19 4.6.2 Körpergröße ist ausschlaggebend für Territoriumseroberung! .............................................. 20 4.6.3 energetische Kosten der Territorialität ...................................................................................... 20 4.7 Territorialität ......................................................................................................................................... 20 4.7.1 Vorteil von Territoriumsbesitzern gegen Eindringlinge ........................................................... 20 4.7.2 Territorialität u. der „dear enemy effect“ .................................................................................... 21 4.7.3 The „ideal free distribution“ ......................................................................................................... 22 5 5.1 DIE ZEITLICHE ORGANISATION DES VERHALTENS ........................................ 23 Circadiane Rhythmen......................................................................................................................... 23 5.2 Eigenschaften des endogenen Oszillators ................................................................................... 24 5.2.1 Freilauf und Synchronisation ...................................................................................................... 24 5.2.2 Zeitgeber ........................................................................................................................................ 24 5.2.3 Phasenresponsekurve PRC ........................................................................................................ 24 5.2.4 Temperaturkompensation ........................................................................................................... 25 5.3 Lokalisation des Oszillators ............................................................................................................. 26 5.4 Wie werden die Rhythmen gesteuert? ........................................................................................... 26 6 6.1 KOMMUNIKATIONSSIGNALE: EVOLUTION U. DESIGN .................................... 27 Informationsproblematik ................................................................................................................... 27 6.2 Worüber wird kommuniziert? .......................................................................................................... 28 6.2.1 Umwelt: .......................................................................................................................................... 28 6.2.2 Identität .......................................................................................................................................... 28 6.2.3 Fähigkeiten .................................................................................................................................... 28 6.3 Evolution von Signalen ..................................................................................................................... 29 6.4 Ritualisierung ....................................................................................................................................... 29 6.4.1 Der Audience – Effekt .................................................................................................................. 30 6.4.2 Betrug ............................................................................................................................................. 30 6.4.3 Täuschung ..................................................................................................................................... 30 6.4.4 Drohgebärden ............................................................................................................................... 30 6.5 7 Multimodalität von Signalen ............................................................................................................. 30 ADAPTIVES ERNÄHRUNGSVERHALTEN ............................................................. 32 3 7.1 Aufspüren der Nahrung ..................................................................................................................... 32 7.2 Auswahl der Nahrung ........................................................................................................................ 34 7.3 Fangen der Beute ................................................................................................................................ 39 8 INTERSPEZIFISCHE INTERAKTION - DER UMGANG MIT BEUTEGREIFERN 41 9 FORTPFLANZUNGSVERHALTEN ............................................................................ 44 9.1 Die Evolution von Weibchen und Männchen:.............................................................................. 44 9.2 Sexuelle Selektion und Elterninvestment: ................................................................................... 45 10 ELTERLICHE FÜRSORGE ...................................................................................... 47 11 SOZIALVERHALTEN ................................................................................................ 48 12 VERHALTEN DES MENSCHEN AUS EVOLUTIONSBIOLOGISCHER SICHT 50 4 1 Klassische Konzepte der Verhaltensbiologie 1.1 Einleitung Verhalten: Endprodukt eines genetisch programmierten Entwicklungsprozesses, im Laufe dessen ein neuro-muskulärer „Apparat“, ein Sinnessystem und ein steuerndes Nervensystem, und ein energiewandelndes Betriebssystem entstanden sind. Fragestellungen zum Verhalten machen unterschiedliche Antwortmöglichkeiten möglich Frage nach proximaten (wovon ausgelöst?) Mechanismen und ultimaten (welche Funktion?) Funktionen 1.2 Die Häufigkeit bestimmter Verhaltensweisen wird beeinflusst durch 3 Kräfte, die Verhalten ändern: 1.2.1 Natürliche Selektion - - von morphologischen (äußerlich sichtbar; z.B. Körperbau, Haarfarbe) und psychologischen Merkmalen aufgrund der 3 Tatsachen Variabilität, Vererbung und Reproduktion (Darwin) z.B. Entfernung der Eierschalen nach dem Schlüpfen macht die Nester unauffälliger, bietet deshalb einen Überlebensvorteil und setzt sich evolutionär durch. Bsp.: das Entfernen der Eierschalen nach dem Schlüpfen führt zu einer geringeren Auffälligkeit der Nester. In der linken Bedingung stirbt die Vogelart aus, weil (zu) wenige Nachkommen produziert werden. Rechts werden viele Nachkommen produziert, das Merkmal „Entfernen“ Keine Entfernung Entfernung setzt sich also durch. 1.2.2 Individuelles Lernen - Lernen spielt z.B. beim Reproduktionsverhalte n eine wichtige Rolle. Weibchen lernt mit welchem Männchen es am meisten Eier ablegen kann (das Aussehen des 5 Männchens korreliert mit der Anzahl der Eier). Dies kann auch bei der Suche von Nahrung eine wichtige Rolle spielen. Insekten lernen z.B., das optimale Futter zu wählen - Bsp: Lemminge - es wird vermutet, dass Lemminge bei Überbevölkerung aus altruistischen Gründen Selbstmord begehen - !!! Gene, die altruistisches Opferungsverhalten kodieren, können nicht weitergegeben werden. - Ziel ist jedoch die Repräsentation der eigenen Gene in der nächsten Generation, „egoistisches“ Verhalten würde sich schneller ausbreiten. 1.2.3 Kulturelle Weitergabe - - Wahl neuer Futterquellen (Maus und Hotdog) - Weitergabe von Werkzeuggebrauch (Affen, Zahnbürste, Besteck, Schminken, o.ä.) Imitation von Verhalten aufgrund von Beobachtung (Kinder schlagen eine Puppe, nachdem sie Erwachsene beobachten konnten, die Gleiches taten.) 1.3 Unterschiedliche Sichtweisen 1.3.1 Ethologen: - z.B. Lorenz, Tinbergen, Frisch Freilandbeobachtungen Fokus auf Interaktion des Tieres mit seiner Umwelt Erstellung von Ethogrammen Darstellung von Verhalten in Kurven/Diagrammen (quantitative Beschreibungen aufgrund von Beobachtungen) 1.3.2 Behavioristen - z.B. Watson, Skinner Laborversuche Erklärung komplexer Verhaltensabläufe aus Grundelementen Stimulus (Blackbox) Verhalten (SR-Beziehung) Organismus als tabula rasa Verhalten als Kettenreaktion 1.4 Grundelemente des Verhaltens 1.4.1 Reflexe - - monosynaptischer Reflex z. B. Dehnungsreflex sind gereiztes Organ und Effektor identisch: Eigenreflex polysynaptischer Reflex (Fremdreflex) zusätzliche Beteiligung von mindestens einem Interneuron Hirnreflex (Husten, Niesen) vs. Rückenmarksreflex (Wegziehreflex) 6 1.4.2 Erbkoordination (Fixed Action Pattern) stereotypische, komplexe, genetisch vorprogrammierte Verhaltensabläufe bei Auslösung kommt es zu einer kompletten Verhaltensausführung (nur die Intensität ist modulierbar) z.B. Scheinputzen, Eier ins Nest rollen (Aktionsfortsetzung auch ohne Ei, wenn FAP einmal ausgelöst wurde) 1.4.3 Taxis gerichtete Orientierungsbewegung (auf einen Reiz hin) meist situationsverschränkt mit FAP z.B. Erdkröte: Appetenz – Taxis – Fixation – Zuschnappen (Appetenzverhalten ist die ungerichtete Suche nach einem auslösenden Reiz) 1.4.4 Verhaltensfolgen - Aufeinanderfolge mehrerer FAPs - zuletzt: Endhandlung - schwer von FAP zu unterscheiden z.B. Paarbildungszeremonie der Lachmöve; Balz des Stichlings (doppelte Reaktionskette mit möglicher Modulation und Interaktion) 7 1.5 Mechanismen der Verhaltenssteuerung - - - - - - Angeborener Auslösemechanismus AAM neurosensorischer Filtermechanismus Auslösereize (Schlüsselreize) Identifikation durch Attrappenversuche z.B. roter Bauch als Schlüsselreiz für Aggression Supernormale Reize lösen eine übernatürliche Reaktion aus setzen sich evolutionär nicht durch, weil sie nachteilig sind (zu auffällig!) Richtende Reize verantworten die Orientierung des Verhaltens im Raum und wirken meist auch auslösend links: Auslösen der Sperrreaktion, Reaktion schweregerichtet rechts: Richten der Reaktion beim sehenden Küken durch optischen Reiz Motivation (Handlungsbereitschaft) wird beeinflusst durch - Endogene Faktoren: endogene Impulse des ZNS, Hormone, endogene Rhythmen, Gene - Exogene Faktoren: motivierende Außenreize, Habituation, belohnende Reize, Zeitgeber Auswirkung auf Dauer, Intensität, Häufigkeit und Latenzzeit der Handlung, aber nicht auf den Ablauf Konfliktsituationen - Übersprungshandlungen: irrelevantes, deplatziertes Verhalten z.B. Übersprungsschlafen des Austernfisches - ambivalente Motivation: z. B. an der Territorialgrenze zwischen Angriff und Flucht. Drohhandlungen sind zusammengesetzt aus Intentionsbewegungen von Angriffs- und Fluchtverhalten Umadressiertes Verhalten besonders bei Aggression, die nicht am passenden Objekt abreagiert werden kann z.B. Grasrupfen von Möwen an Territorialgrenze, Schimpansen lassen Aggression an Gegenständen aus 1.6 Hormone und Verhalten Wechselbeziehung zwischen Umwelt, Hormonen und Verhalten Hormone beeinflussen das Verhalten; Verhalten wird ans ZNS rückgemeldet und beeinflussst die Hormone. Der Hormonhaushalt ist auch abhängig von Außenfaktoren, z.B. 8 - - Paarungsperiode der australischen Breitfußbeutelratte: aufgrund steigender Aggression kommt es zu einem Anstieg der Glucocorticoide bei den Männchen mit immunsuppressiver Wirkung nach der Paarungsperiode sind alle Männchen tot Bei disharmonischen Paarbeziehungen der Tupajas Testosteronabnahme und Cortisolzunahme Immunsuppression 2 Verhaltensgenetik 2.1 Allgemeines Information gelangt über 2 Wege ins ZNS: - über Mechanismen der Evolution: Art- Gedächtnis - über Mechanismen des individuellen Lernens: Erfahrungsgedächtnis Zugrichtung ist quantitativ u. genetisch festgelegt; artspezifisch Hybriden zeigen gemittelte Zugrichtung Zugunruhe Ist ebenfalls populationsspezifisch; Hybriden zeigen mittlere Zugunruhe Komplexe Verhaltensweisen können durch einzelne Gene beeinflusst werden z.B. bei Labormäusen fliehen Wildtypen in einer trainierten Situation schneller als Mutanten => das mutierte Gen beeinträchtigt das Gedächtnis der Mäuse bzw. ihre Lernfähigkeit z.B.: Labormaus – Wildtypen zeigen starkes Brutpflegeverhalten Mutanten hingegen vernachlässigen ihre Jungen! 2.2 Gene vs. Umwelt – Was determiniert unser Verhalten? z.B. IQ – Forschung; Vergleich von Verwandten zeigt, dass der IQ nicht komplett genetisch determiniert ist; Interaktion von Genen und Umwelt (z.B. eineiige Zwillinge: genetische gleich, aber durch Umwelt unterschiedlich beeinflusst unterschiedliche Verhaltensweisen) 9 künstliche Selektion führt schnell zur Entwicklung neuer Populationen z.B. bzgl. Nestbauverhaltens bei Mäusen, Gesangslänge bei Grillen etc. 2.3 Verhaltensentwicklung – die Rolle der Umwelt - Die Chromosomenkonstellation XX vs. XY entscheidet über die Ausbildung geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen - Die intrauterine Hormonkonzentration entscheidet bei Maus – Embryos über späteres Territorialverhalten bzw. aggressives Verhalten: z.B. Männchen, das im Uterus zwischen zwei Männchen lag, verhält sich mit 90 Tagen viel aggressiver als Männchen, das zwischen zwei Weibchen lag z.B. Männchen, das zwischen zwei Männchen im Uterus lag, zeigt später stärkeres Territorialverhalten z.B. Weibchen, das zwischen zwei Männchen im Uterus lag, zeigt später maskulines Verhalten 10 - die soziale Umwelt kann Verhalten aufgrund seiner Plastizität verändern z.B. Bienen: Futtersammeln normal von älteren Bienen übernommen; werden nur junge Bienen zusammen gehalten, steigt die Anzahl der Futtersammlerinnen z.B. mutterlose Äffchen: pro Tag 15 Min. Kontakt mit Artgenossen ist ausreichend für eine normale Entwicklung; Es werden bestimmte Verhaltensprogramme ausgelöst u. homöostatische Systeme ausgebildet 2.4 angeborene und erlernte Fähigkeiten Reifung angeborener Verhaltensweisen: unabhängig von Lernerfahrung können Verhaltensweisen heranreifen, z.B. Fliegen bei Vögeln, Picken auf ein Ziel, Gesangsentwicklung 2.4.1 Lernen adaptive Verhaltensänderung aufgrund individueller Erfahrung nicht – assoziative Lernformen o Habituierung o Sensitivierung assoziative Lernformen o Prägung o Klass. Konditionierung o Operante Konditionierung 11 o Höhere Formen: einsichtiges, kognitives Lernen Evolution des Lernens… Lernen findet statt, wenn die Vorhersagbarkeit von Verhalten während der Lebenszeit gut u. zwischen den Generationen schlecht vorhergesagt werden kann. 2.4.2 Prägung Irreversibles Lernen in einem bestimmten Zeitfenster (sensible Phase) z.B. aktives Prägungszeitfenster bei Küken im Prägungskarussell 9 – 20 h 2.4.3 klassische Konditionierung ein ursprünglich neutraler Reiz wird zum bedingten Reiz u. löst eine bedingte Reaktion aus z.B. Pawlowscher Hund - second – order – Konditionierung (bedingter Reiz dient als „unbedingter Reiz“ für weitere Konditionierung, z.B. Ton > Futter; Licht > Ton => Speichelreflex bei Licht) - Überschattung ? - Blockierung ? Lernassoziationen treten auf ökologisch relevanten Wegen auf, z.B. Assoziation von Geschmack u. Übelkeit oder Ton u. Schock forming learned associations: Stimuli können nicht beliebig gepaart werden 2.4.4 Operante Konditionierung Assoziation einer spontanen Reaktion (durch Erkunden) mit Belohnung / Bestrafung 2.4.5 Höhere Lernformen Einsichtiges Lernen, z. B. Primaten lernen Werkzeuggebrauch Kognitives Lernen bei Honigbiene: Symmetriewahrnehmung; Lösen des oddity Problems (erkennen von gleich/ungleich) durch Katzen 12 13 3 Neuroethologie ## muss noch ergänzt werden ## 4 Orientierung und Habitatswahl 4.1 Bewegungskontrolle - Kontrolle der Gliedmaßenstellung über Gelenkrezeptoren - Kontrolle der Augenposition ohne Kontrolle aus der Peripherie (keine Propriozeption) 4.2 Das Reafferenzprinzip zur Unterscheidung, welche Stimuli aus der Umwelt stammen und welche durch eigene Bewegung erzeugt wurden (auf der Retina kein Unterschied!) Vergleich von Reafferenz (eintretende Bildverlagerung) und Efferenzkopie (antizipierte Bildverlagerung) gibt Auskunft darüber, ob Bewegung stattfand. Ist die Differenz ungleich Null nimmt man Exafferenz (äußere Bewegungswahrnehmung) wahr. 14 Versuch mit Fliegen: Fliegen betrachten Panorama (bewegt vs. unbewegt); dabei ist der Kopf normal vs. um 180° gedreht Fliegen versuchen bewegtes Panorama zu fixieren, bei unbewegtem Panorama und gedrehtem Kopf, beginnt das Tier sich sehr schnell zu drehen, da es die Eigenbewegung nicht als solche erkennt (Reafferenzprinzip) und eine vermeidliche Bewegung des Panoramas durch Beschleunigung der Eigenbewegung kompensieren möchte (=> positive Rückkopplung) Räumliche Orientierung - Kinese = (Formen der Bewegung) Antwortreaktion des Tieres proportional zur Reizintensität, z.B. o Orthokinese (schneller oder langsamer) o Klinokinese (zunehmende Wendefrequenz) - Taxis: zielgerichtete Orientierungsbewegung, z.B. o Phototaxis (Licht) o Chemotaxis (Chem. Reize) o Geotaxis (Bewegung im Schwerefeld: oben/unten) o Anemotaxis (Orientierung an der strömenden Luft z. B. Duftquellen) o Klinotaxis (ständige Intensitätsmessung mit Hilfe eines pendelnden Sinnesorgans) sukzessiver Vergleich 15 o Tropotaxis (Orientierung mittels 2 symm. angeordneter Sinnesorgane) o Telotaxis (gerichtete Orientierung: einmalige Fixierung des Ziels, keine Mehrfachmessung o Menotaxis (Form der Telotaxis: Winkeleinstellung zur Orientierungsmarke z.B. Pflanzen: Richtung zur Sonne) o Thigmotaxis: Berührungsreize 4.3 Grundregeln der Sinnesorientierung 4.3.1 Licht Rezeptorengruppe nimmt Reizintensität simultan wahr Zwei Rezeptoren (gleichzeitig angeregt) zur Richtungsortung Ein Rezeptor zum sukzessiven Vergleich 4.3.2 Schall Zeitdifferenzierte Richtungsortung durch 2 Rezeptoren 4.3.3 Duft Simultane Duftwahrnehmung durch 2 Rezeptoren Sukzessive Duftwahrnehmung mit einem Rezeptor 4.4 Beispiele für Taxien 4.4.1 Klinotaxis: Sukzessiver Vergleich der Lichtintensität durch Kopfbewegung von links nach rechts bei Fliegenlarven => negative Phototaxis 16 4.4.2 Osmotropotaxis: Orientierung auf Duftquellen Bewegungstendenzen einer Biene werden anhand der Kugelbewegung erfasst; Simultaner Vergleich von zwei Duftquellen u. Bewegung in Richtung der stärkeren Duftquelle o bei Verdrehung der Antennen: Bewegung zur schwächeren Quelle o bei Glasröhrchen verschiedener Duftkonzentration auf den Antennen Bewegung in Richtung des stärkeren Röhrchens 4.4.3 Telotaxis Zielgerichtete Bewegung eines Krebses auf eine von zwei Lichtquellen ohne simultanen Reizvergleich 4.4.4 Menotaxis u. innere Uhr: Ameisen Sonnenkompass – Orientierung bei Ameisen; innere Uhr ist entscheidend für Kompensation der Sonnenbewegung; wird die Sonnenposition durch einen Spiegel um 180° verschoben, Umdrehung der Ameisenlaufspur 17 4.4.5 Menotaxis u. innere Uhr: Bienen Schwänzeltanz außerhalb der Stocks in Richtung der Futterquelle Innerhalb des Stocks im Dunkeln: Der Winkel zw. Sonne und Futterquelle entspricht dem Winkel zw. Vertikaler u. Schwänzelrichtung Kompensation / Aktualisierung der Sonnenstellung durch innere Uhr Zeitverschiebungsexperimente: Bei einer Zeitverschiebung von 12 h fliegen Tauben zur Futtersuche in die entgegengesetzte Richtung: Sonne als Kompass! 4.5 Komplexe Orientierung im Raum: Navigation 4.5.1 Parameter, die Tauben zur Orientierung wahrnehmen können: - Umgebungsdruck Infraschall Geruch Magnetkompass Sonnenkompass Sternenkompass Polarisiertes Licht (gibt Auskunft über den Sonnenstand) 4.5.2 Sonnenkompass Umkehrung der Sonnenstrahlen durch einen Spiegel führt bei Tauben zur Richtungsumkehrung in Relation zur Einstrahlung <!> Orientierungssysteme sind redundant! an sonnigem Tag Orientierung an der Sonne an bewölktem Tag Orientierung an innerer Uhr 4.5.3 Magnetkompass Im Labor lassen sich „an einem bewölktem Tag“ Tauben auf ein „neues Norden“ umpolen - Versieht man Tauben am Kopf mit Magneten, sind sie an einem bewölkten Tag irritiert. - Bei möglicher Sonnenorientierung hat die Magnetmanipulation keinen Einfluss! hierarchische Anordnung - 18 4.5.4 Sternenkompass - Bei „normaler“ Sternenposition im Planetarium „normale“ nächtliche Orientierung der Tauben Bei Umdrehung des Sternenmusters Umorientierung in entgegengesetzte Richtung 4.6 Habitatswahl Warum ziehen Tiere? Berücksichtigung von Nahrungsressourcen, Konkurrenten und Geschlechtspartnern! 4.6.1 Habitatswahl bei territorialen Arten - z.B. Blattläuse Aufgrund höherer Nahrungskonzentration lohnt es sich, Territorialkämpfe durchzuführen, um ein Blatt zu erobern und die Position am Blattstiel einzunehmen 19 4.6.2 Körpergröße ist ausschlaggebend für Territoriumseroberung! Territoriale Tiere sind im Schnitt größer als nicht – territoriale Tiere (Investition in die Größe lohnt sich bei letzteren nicht) 4.6.3 energetische Kosten der Territorialität o Eidechsen mit Testosteronimplantaten sind territorial aktiver als Kontrolltiere; Ohne Zusatzfutter sterben die manipulierten Tiere aufgrund höheren Energieverbrauchs jedoch früher als die Kontrolltiere! o Sonnenvögel schließen Kompromisse zwischen „im Nest bleiben“, „Nahrungssuche“ und „Feinde/Konkurrenz verjagen“; Die Territoriumsverteidigung hat den höchsten Kalorienverbrauch u. lässt somit weniger Energie für die Futtersuche übrig => Kompromisse und Einteilung nötig! 4.7 Territorialität 4.7.1 Vorteil von Territoriumsbesitzern gegen Eindringlinge unter natürlichen Bed. verlieren Eindringlinge die Territorialkämpfe meist nach exp. Entfernung des Besitzers u. Etablierung des Eindringlings gewinnt bei Freilassung des Besitzers der Neubesitzer ausschlaggebend ist, wie viel der Besitzer bereits investiert hat! - 20 Größe des Territoriums korreliert mit Größe des Tiers 4.7.2 Territorialität u. der „dear enemy effect“ - Vögel A und B besitzen je ein Territorium Vogel A hört den Gesang von Vogel B (Tonband) in seinem Territorium A greift B an Nachdem A erkannt hat, dass B ein eigenes Territorium hat, herrscht Frieden 21 4.7.3 The „ideal free distribution“ - spontane, freie Verteilung der Tiere in Relation zur Dichte der vorhandenen Beutetiere z. B.: Fische im Aquarium verteilen sich entsprechend der Tröpfchenhäufigkeit der Beutetiere; Enten verteilen sich entsprechend zweier „Fütterungsraten“ 22 5 Die zeitliche Organisation des Verhaltens Chronobiologie: Untersuchung d. zeitlichen Beziehung zw. Organismus und Umwelt Viele Aktivitäten sind von der Tageszeit abhängig Bestimmung von Tageszeit und Zeitspannen nötig Bsp.: Blätterstellung der Bohne Auch bei Dunkelheit ist eine Blätterbewegung zu beobachten keine Reaktion auf einen Lichtrhythmus, sondern endogen getriggert 5.1 Circadiane Rhythmen biologische Schwingungen, die auf einer endogenen Oszillation beruhen die Schwingung ist selbsterregend; ihre Phase ist durch Zeitgeber (Umweltvariablen) synchronisierbar Taxonomie: vier Circa – Rhythmen o Circaannual 365 d o Circalunar 28,7 d ↑ infradian o Circadian 1d ---------------o Circatidal 12,5 h ↓ ultradian 23 5.2 Eigenschaften des endogenen Oszillators 5.2.1 Freilauf und Synchronisation Aktivitätsrhythmus einer Mücke verschiebt sich bei Dauerdunkel; Aktivität (normalerweise zu Beginn der Nacht) findet immer früher statt - Freilauf mit einer endogenen Periodizität < 24 h - Wird Licht eingeschaltet: sofortige Synchronisation des Rhythmus mit Beginn der nächsten Dunkelphase Lokomotor Aktivität von Schaben: Freilauf unter konstanten Bedingungen; z. B. Freilauf im Dauerdunkel; sofortige photische Synchronisation (Rhythmen endogen) 5.2.2 Zeitgeber Licht – Dunkel – Wechsel => sehr voraussagbar Temperaturschwankungen => meist in Korrelation mit L-D-Wechsel Soz. Interaktionen => soz. Kontakte triggern Aktivitäten 5.2.3 Phasenresponsekurve PRC 24 Durch Störpulse, z.B. Licht zu bestimmten Phasen des Tages, kann es zur Phasenverschiebung kommen; in manchen Phasen kommt es zu Beschleunigung oder Verzögerung 5.2.4 Temperaturkompensation Die Reaktions- bzw. Oszillationsgeschwindigkeit ist temperaturabhängig Biochemische Reaktionen laufen mit steigender Temperatur schneller ab Oszillatoren müssen Temperaturschwankungen kompensieren können! RTG - Regel: Erhöhung der Temperatur um 10°C Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit 25 5.3 Lokalisation des Oszillators Man unterscheidet neuronale, zelluläre u. molekulare Oszillatoren Input: Substanzen Licht Temperatur Output: Zeiger Rhythmen Körpertemperatur Aktivität und Ruhe Hormone Elektrolyte Vigilanz Sensitivität Oszillator 5.4 Wie werden die Rhythmen gesteuert? o Clock-Genes produzieren rhythmische Botenstoffe; z.b. frq; per; timeless (molekularbiologisch gleich) o Biochemischer Oszillator: Die von der m-RNA synthetisierten Proteine eines Clock-Genes hemmen die eigene Produktion 26 Rhythmen beim Menschen Studenten im Bunker notieren Wach – Schlaf – Rhythmus und Körpertemperatur; endogene Periodizität > 24 h Einzeller Alge weist 20 Periodizitäten auf! Z. B. - endogen schwankende Photosynthesekapazität - endogene Wanderung - Lichtblitzfrequenz - Glühen - Mitose Jahresrhythmen: z. B. Winterschlaf, Gefiederwechsel, Hodenvolumen; beim Menschen: Geburten, Todesfälle, Freitode 6 Kommunikationssignale: Evolution u. Design 6.1 Informationsproblematik Nach Shannon u. Weaver (1949) ist Information das Ausmaß, zu dem die Unsicherheit des Empfängers über das nächste Verhalten des Senders sinkt Information als Reduktion der Ungewissheit des Empfängers über das Verhalten des Senders Semantische, bedeutungshafte Inhalte können nicht übermittelt werden. Dem Signal wird erst vom Empfänger eine Bedeutung zugeordnet 27 Lärm Signal Sender Empfänger Info Info Beobachter Signalkanäle Ökologische Einschränkungen bestimmen welche Signale zum Einsatz kommen: - Lebensraum - Lebensweise - Kosten-Nutzen-Rechnung Signalkanäle - chemisch - akustisch - optisch - taktil Eigenschaften der Kanäle - Weite - Modulierbarkeit - Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden - Lokalisierbarkeit - Energetische Kosten bei Individuen der gleichen Art sind die Gesänge vom Habitat abhängig: Bildung verschiedener Dialekte 6.2 Worüber wird kommuniziert? 6.2.1 Umwelt: - Alarm- u. Futterrufe o Alarmrufe bei vielen Arten ähnlich: Evolution führte zu Konvergenz o Graduierte Alarmsignale können in ihrer Intensität moduliert werden 6.2.2 Identität - - Artzugehörigkeit o Artunterscheidung zur Partnerwahl durch Kopfstellung von Eidechsenarten o …durch Krebs-Scherenbewegung in unterschiedlichen Zeitmustern Gruppe Verwandtschaft Partnerschaft Individuen 6.2.3 Fähigkeiten - Wettbewerb um Ressourcen Signale an Fressfeinde Signale an pot. Reproduktionspartner o Auffälliges Gefieder o Kleidung / Mimik / Tanz von Eingeborenen 28 6.3 Evolution von Signalen - - Sender (Manipulator) setzen Signale ein, um das Verhalten des Empfängers (mid-reader) zu manipulieren Empfänger ordnen dem Signal Bedeutung zu u. treffen Vorhersagen über das Verhalten des Senders Signale etablieren sich, wenn beide einen Vorteil daraus ziehen Signale evolvieren aus zufälligem Verhalten des Senders Evolution von Displays (Bsp: Pelikane) o Während des Balztanzes wurden versch. Intentionsbewegungen durchgeführt (z. B. Abflug andeuten, Flügelbewegung,…) o Ein Verhaltensklavogramm stellt deskriptive Hypothesen auf, welche Intentionsbewegungen wann entstanden sind o Durch einen DNA – Stammbaum, der die Arten genetisch gesehen in eine Reihenfolge bringt, können die Hypothesen durch Verwandtschaftsverhältnisse untermauert werden Adaptive Signale o Weibl. Hyänen (hierarchische Organisation) besitzen einen Pseudopenis, Begrüßung durch Zeigen dieses Organs o Je höher die Stellung in der Hierarchie, desto auffälliger der Pseudopenis (dominante Weibchen: Testosteronspiegel am höchsten) o Vorteile: Beibehalten der Rangordnungsposition vermeidet Rangordnungskonflikte Bessere Zugänglichkeit zu Nahrung durch alpha - Weibchen => höhere Reproduktionsrate o Nachteile: Höheres Geburtsrisiko 6.4 Ritualisierung = Entstehung von neuen Formen aus alten Verhaltensweisen Ist gekennzeichnet durch - Betonung der Auffälligkeit der Signale - Stereotypisierung - Alarmkomponente Vorteile - Erhöhte Wahrnehmungsrate - Kaum Fehlinterpretation z.B. Ritualisierung von „Picken“ in eine Balzhandlung: - bei Nähe von Weibchen zeigt Männchen Übersprungsverhalten: Picken - Picken wird evolutionär zu einem Balzsignal herausgebildet Ritualisierung einer einfachen Verhaltensweise aus einem anderen Funktionskreis 29 6.4.1 Der Audience – Effekt - Ob und wie stark signalisiert wird, hängt von den potentiellen Empfängern ab Je nachdem wer präsent ist, werden Alarm- bzw. Futterrufe gesendet oder nicht Empfängergruppen (sinkende Auslösequalität): o Verwandte o Pot. Reproduktionspartner o Gruppenmitglieder o Artgenossen o Angehörige anderer Arten 6.4.2 Betrug - Signale werden im falschen Kontext gesandt Der Sender versucht, seine Fitness auf Kosten des Empfängers zu erhöhen Empfänger entwickelt Gegenstrategien Unehrliche Signale müssen selten sein: Sie können sich nicht komplett durchsetzen, da sie sonst die ehrlichen Signale überwiegen Erfolgreicher Betrug ist in anonymen Verbänden am leichtesten Reziproker Altruismus kann von Betrügern bedingt ausgenutzt werden o z.B. Käfer erlernt Bettelsignale der Ameisen und lässt sich im dunklen Ameisennest mitversorgen 6.4.3 Täuschung - Mimikry: Schwebfliegen ahmen die Warnfarben von Wespen nach Stabheuschrecken imitieren Blätter zur Tarnung Vögel lenken die Aufmerksamkeit von Feinden vom Nest ab Fische tarnen sich als Männchen u. fressen die Eier der Weibchen Korallen bewegen kleine Fortsätze um Fische anzulocken Leuchtkäferweibchen imitieren andersartige Leuchtkäferweibchen um die sich annähernden Männchen zu fressen 6.4.4 Drohgebärden - Zur Demonstration von Stärke u. Kampfbereitschaft sind ehrliche Signale z.B. Hörner zeigen Stärke: aber durch Wachsen der Hörner Demonstration von Stärke, obwohl Tier schwach sein könnte...Signale dann ehrlich?! - 6.5 Multimodalität von Signalen 30 z.B. Monkeys haben kein universelles Alarmsignal, sondern Rufe, die eine auf den jeweiligen Feind abgestimmte Flucht auslösen („Leopardensignal“ => auf Bäume klettern; „Raubvogelsignal“ => Verstecken u. nach oben schauen) Tanzkommunikation bei der Honigbiene: Form einmaliger symbolischer Kommunikation. Kritikpunkte: - Nachfolgerinnen brauchen mehrere Tänze, bevor sie abfliegen - Große Variabilität der Schwänzelläufe, dennoch landen die Bienen sehr präzise - Nachdem die Nachfolgerinnen abgeflogen sind, kommen sie erst 30 – 40 min. später am 500 m entfernten Ziel an – was geschieht in der Zwischenzeit? 31 7 Adaptives Ernährungsverhalten 7.1 Aufspüren der Nahrung Es existieren angeborene Mechanismen zur Beuteerkennung. Tiere erkennen Beute an einfachen Merkmalen. Schreckreaktion bei anderer Richtung. Vögel bekommen Dias gezeigt. Wie erkennen Vögel die Bilder? Wird nur eine Art gezeigt, verbessert sich die Reaktion, d.h. die Richtigwahlquote beim Picken steigt an, da die Vögel einzelne Merkmale der Motten extrahieren können. 32 Schwalben folgen zufällig anderen Tieren unabhängig von deren Erfolg. Fischadler fliegen in Richtung des erfolgreichen Tieres. Informierte Tiere benötigen zum Erfolg weniger Zeit als naive Tiere. Spinne produziert Pheromone, die nach weiblichen Falter riechen. Männliche Falter werden angelockt und gefressen. 33 Bei vorhandener Dekoration werden mehr Tiere gefangen. 7.2 Auswahl der Nahrung A) vertraute, giftige Kröte Fledermaus nähert sich nicht, da sie <A -Gesang als nicht attraktiv erkennt. B) unvertraute Kröte mit ähnlichem Ruf wie A) Fledermaus ist nicht interessiert. C) unvertraute Kröte mit unähnlichem Ruf Fledermaus fliegt Attrappe an. D) unvertraute Kröte mit sehr unähnlichem Ruf Fledermaus fliegt sehr häufig die Attrappe an. 34 Ameise muss auf Nektartröpfchen warten. Quelle produziert Nektar mit bestimmter Rate. Wie lange soll sie an der Quelle verweilen? Central Place Foragers: Sammeln von Futter an bestimmten Orten und Zurückkehren zum Nest Star sammelt Wurm Wahrscheinlichkeit, einen weiteren Wurm zu finden, sinkt im gleichen Areal. 35 oben: Nettoaufnahmerate, die mit konstanter Beutedichte mit der Zeit abnimmt. unten: Steigung = Aufnahmerate : Zeit Je länger ich brauche, um zu einem Ort zu kommen, desto länger bleibe ich auch. 36 Je länger die Reisezeit, desto länger das Verweilen beim Futterplatz umso mehr Würmer werden gesammelt. Je mehr Futter pro Zeiteinheit gefunden wird, desto früher kann der Sammelplatz verlassen werden. 37 Die Häufigkeitsverteilung der Muschellängen ist ungefähr homogen. Mittelgroße Muscheln werden bevorzugt. A: je größer die Muschel, desto mehr Energie enthält die Muschel B: Einbezug der Kosten des Knackens je größer die Muschel, desto größer der Aufwand mittlere Muschellängen werden bevorzugt, um maximalen Nutzen bei erträglichem Energieaufwand zu erhalten. Optimalitätskriterien: Zwei verschiedene Strategien: Manche Tiere versuchen, die Rate zu maximieren, andere die Effizienz Wenn genügend Nahrung vorhanden ist, dann wird die Rate maximiert. Wenn Nahrung knapp ist und die Zeit eher keine Rolle spielt, dann wird die Effizienz maximiert. 38 verschiedene Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme: - Aufnahmekapazität des Magens begrenzt - Mindestmenge an Natrium, die aufgenommen werden muss Nahrungsaufnahme sollte im schraffierten Bereich stattfinden. Elch nimmt so viele terrestrische Pflanzen wie möglich und so viele aquatische Pflanzen wie nötig auf. 7.3 Fangen der Beute Synergistischer Effekt: pro Kopf wird in einer Gruppe mehr gefangen als einzeln. 39 Je größer die Löwengruppe, desto geringer ist die Nahrungsaufnahme pro Kopf. Gruppenbildung lohnt sich nicht, aber langfristig ist die Verteidigung größerer Gruppen einfacher und kostet weniger Energie. 8.4 Verzehr der Nahrung Aufnahme von Lehm nach Fressen giftiger Pflanzen Giftstoffe werden von den Lehmkörnern absorbiert und neutralisiert. 40 8 Interspezifische Interaktion - Der Umgang mit Beutegreifern - Beutetiere müssen erkannt, angegriffen und gefressen werden Prädatoren spezialisieren sich im Laufe der Evolution Beutetiere entwickeln Gegenstrategien zum eigenen Schutz Konkurrenz von Strategien und Entw. von Gegenstrategien Motte auf Birkenrinde (Birkenspanner): Farben und Flügel verlaufen entsprechend der Baummusterung Stellung ist ausschlaggebend Falter tarnen sich als Blatt und wählen Blätter als Ruheort: Tarnung Es gibt schwarze und weiße Birkenspanner (2 Phänotypen in einer Population) Weiße Motten haben in heller, melanistische Motten in dunkler Umgebung einen Vorteil - Verschmutzte Wälder: Vorteil der melanistischen - Nicht verschmutzte Wälder: Vorteil der Weißen Nicht nur durch die Verschmutzung sind die 2 Formen entstanden – die waren schon vorhanden. Einfluss nur auf die Menge der jeweiligen Phänotypen! (= durch Verschmutzung keine Entstehung neuer Formen, sondern die, die besser angepasst sind überleben eher) Präferenz von Bäumen mit beschädigten Blättern in der Hoffnung auf Raupen (Meisen fressen Raupen; erkennen diese leicht durch die von ihnen beschädigten Blätter / verräterische Indizien) Strategie der Raupe: Blätter am Stil abschneiden und fallenlassen! energie- und kostenaufwändig, verräterische Indizien verschwinden zu lassen. Strategien werden evolutionär begünstigt. a) Wespennest: Produktion klebriger Sekrete, damit die Ameisen das Nest nicht erreichen (Abwehrstoffe) b) Ameisenschutz am solitären Wespennetz c) Pseudoeier, die Abwehrsekrete gegen Ameisen enthalten Verschiedene Gruppen von Wespen (untersch. Gattung) unabh. Wege führen zu ähnlichen Abwehrmechanismen (Tiere nicht eng verwandt, aber ähnliche Abwehrmechanismen) Marienkäfer bilden Gruppen für das einzelne Individuum sinkt das Risiko, gefressen zu werden (Vedünnungseffekt) 41 Warntracht zur Abschreckung Wespen bilden in Gruppen bestimmte Form: Abschreckung durch Form und Farbe Bei Wanzen: Tarntracht: grau, mehr Tiere getötet Warntracht: rot, weniger Tiere berührt, weniger getötet Prädatoren meiden Warntracht Mimikry: Raupen ahmen die Stellung, das Verhalten und die Farben gefährlicher Schlangen nach Fliegen strecken ihre Flügel in bestimmte Stellung und schrecken somit die Spinnen ab (Form von Springspinne) Eule sendet laute Rufe aus, die Klapperschlangen ähneln, um Prädatoren abzuhalten. Akustische Mimikry: Weißes Rauschen Hörnchen holt sich Futter Laute einer Schlange Hörnchen zurückhaltend Eule produziert Laute, die sie der Klapperschlange nachahmt. Thomson-Gazelle laufen bei anwesenden Prädatoren weg und zeigen auffällige Prellsprünge (Zeigen des auffälligen weißen Hinterleibes) Hypothese 1: Prellsprünge als Alarmsignal um Artgenossen zu warnen bei einzelnen Tieren sollten keine Prellsprünge gezeigt werden – nur wenn andere in der Nähe sind Hypothese 4: Zeichen von Nutzlosigkeit: Prädatoren wurden erkannt, Angriff nutzlos! Auch Einzeltiere signalisieren, keine Sprünge in der Gruppe, Präsentation der Rückseite in Richtung Prädator Hypothese 4 scheint zutreffend 42 Je größer die Gruppe, desto niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass der Prädator Erfolg hat erhöhte Aufmerksamkeit Entdecken des Prädators je größer die Gruppe, desto früher wird der Prädator erkannt Mangusten stehen Wache, leben mit Tokos (Vogelart) zusammen: wenn viele „Nachbarn“ im Areal wenige Nachttiere wachen: Tokos geben bei Feinden laute Schreie von sich; Mangusten: Beschäftigung mit anderen Tätigkeiten wenige Tokos bis zu 80% der Zeit mit Wache verbracht Warnsignale oft konvergent, d. h. sehr ähnlich (bei Warnschreien von anderen Arten: können viele Tiere/ Feinde erkannt werden) Kompromiss zwischen der Möglichkeit sich selbst zu schützen (Deckung) oder andere zu alarmieren (wenn Beobachter 15m entfernt: mehr Warnsignale wenn Beobachter 25m entfernt: kaum Warnsignale, Selbstschutz überwiegt) Kolonie wird bevorzugt nachts gemeinsam verlassen Wahrscheinlichkeit für das Individuum gefressen zu werden, ist bei der Gruppe geringer Eintagsfliegen: Je mehr Fliegen pro Tag schlüpfen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit gefressen zu werden Prädatoren sind überfordert Schlüpfen nur wenige Fliegen pro Tag, werden sie fast alle gefressen. 43 Je größer ein Tier, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, gefangen zu werden ( große Tiere fliegen schneller) Je größer das Tier, desto weniger kann es in Ovarien investieren weniger Investition in Reproduktion Kompromiss zwischen Reproduktion und Fluchtmöglichkeiten: schneller fliegen durch Muskulatur aber weniger Energie dann für Produktion Bei Angriff schreien Tiere. Kein Unterschied zwischen Alt- und Jungtieren. Arten unterscheiden sich. Jungtiere schreien nicht häufiger, um Ältere anzulocken. Durch das Schreien werden aber andere Beutetiere angelockt, was beim ursprünglichen Prädator zu Verwirrung / Kämpfen führt Chance für die Tiere zu entkommen Viele Tiere produzieren Sekrete, die sie für Prädatoren ungenießbar machen. Spinne produziert klebrige Sekrete Prädatoren versuchen, sich zu säubern Spinne entkommt (chemische Abwehrstrategie) Pseudoaugen der Schmetterlinge Mit Kopfnachahmung verlieren die Schmetterlinge oft einen Teil ihrer Flügel, können aber meist entkommen. Monarchfalter fressen sekundäre Stoffe (bittere Metaboliten der Pflanzen) Speicherung der Stoffe und Benutzung als eigene Abwehrstoffe nicht eigene Sekrete, sondern „Recyclingstoffe“ Blattwespe frisst Pflanze und speichert Abwehrstoffe. Igel nimmt von Kröten giftigen Schaum und machten seinen Körper ungenießbar. 9 Fortpflanzungsverhalten 9.1 Die Evolution von Weibchen und Männchen: - anfänglich: asexuelle Fortpflanzung durch Teilung von Einzellern: 100% Weitergabe des Genmaterials (vorteilhaft: schnelle Weitergabe der Information) - sexuelle Fortpflanzung (nur 50% des genetischen Materials weitergegeben) ist jedoch wegen der dadurch erfolgenden Anpassung an die Umwelt von Vorteil: Rekombination der Gene bietet einen Überlebensvorteil (bei Veränderung der Umwelt) 44 9.2 Sexuelle Selektion und Elterninvestment: - Aus der Notwendigkeit entstanden, dass Männchen deutlich weniger in die Brutpflege investieren (aber auch Investment von Männchen (z.B. Kaulquappen auf Rücken von Männchen getragen, Insekten: Männchen nimmt Gift auf, überträgt es auf Weibchen Eier giftig / Schutzfunktion)) - „operational sex ratio“ (wirksames Geschlechtverhältnis führt zum Wettkampf zw. den Männchen Ständiger Drang zu kopulieren (Promiskuität) führt auch zu wahllosem Sexualverhalten - unterschiedliches Geschlechtsverhältnis (mehr Männchen als Weibchen) sexuelle Selektion: verschiedene Strategien / Merkmale, die Männchen konkurrenzfähiger machen Durch sexuelle Selektion bzw. das Bedürfnis, mit Weibchen zu kopulieren sind komplexe Nestbaustrukturen (z.B. männliche Vogelart baut Laube dekoriert mit Schmuck nicht zur Paarung, sondern nur Anlockung von Weibchen durch auffällige Gestaltung) und „Ornamente“ (=attraktives Aussehen) der Männchen entstanden, um Weibchen anzulocken bzw. zur Monopolisierung der Weibchen (Folie 7&8) Der Test der Theorie über die Geschlechtsunterscheide beweist, dass bei einem Rollentausch sich die Männchen an ähnlichen attraktiven Merkmalen orientieren: Männchen, die die Brutpflege übernehmen, bevorzugen z. B. größere Weibchen oder orientieren sich an Reproduktionsmerkmalen (Folie 9): Bei Fischweibchen an der Falte. Fazit: Die Geschlechterrollen hängen von den relativen Reproduktionsraten der beiden Geschlechter ab: D. h. je nach Investition sind die Tiere sehr wählerisch. Beispiele: Männl. Mormonengrille (eine Laubheuschrecke, nach Begattung: Weibchen isst nährstoffreiche Spermatophore; Männchen monopolisieren Weibchen; Investition gewaltig, da Spermatophoren 25% des eigenen Körpergewichtes darstellen Männchen wählerisch) bevorzugen größ. Weibchen (Wahrscheinlichkeit, Eier zu produzieren größer bei wachsender Größe) (Folie11) männliche Tiere eher wählerisch, wenn mehr Investition in Qualität der Spermatophoren (Folie 12) Männchen kämpfen um hohen soz. Status, da ranghöchste Männchen die höchste Kopulationsrate haben (strikte Hierarchie, Außenstehende: Strategie als Satellitenmännchen) (Folie 13 s. rechts) Ebenso haben bei den Seelöwen die größten Männchen am häufigsten Kopulationen (Alpha-Männchen hat 40% aller Kop. ): je größer die Männchen sind, desto mehr Weibchen befinden sich in deren Harem (Sexualdimorphismus) (Folie 14) 45 Evolution führt zum Wachstum der Männchen Gleiche Kopulationsrate bei Pavianen, aber ranghohe Männchen kopulieren am Tag der Ovulation. (Folie 15) Alternative Form des Paarungsverhaltens: Satellitenmännchen: funktioniert nur bei best. Verhältnis (Koexistenz bei hoher und geringer Pop.dichte) (Folie 17 s. rechts) Wettstreit um die Befruchtung von Eiern: Spermienkonkurrenz (Libellen (um sicher zu gehen, dass Weibchen nicht mit nächstem Männchen kopulieren, bleiben bis Ende der Befruchtung zusammen) / Eliminierung von Spermien (bis zu 90%) / (Z. B. Stoßen auf Kloake bei Vögeln) (Folie 20) Männchen versucht Weibchen zu monopolisieren: Begattung und Bewachung (Primaten) Partnerwahl durch Weibchen wenn -materielle Zuwendungen v. Männchen gemacht werden: --Je größer das „Hochzeitsgeschenk“ (Beutetiere) desto länger die Kopulation (Fliegen) (Folie 14) --je kleiner die Spermatophoren der männl. Mormonengrillen, desto weniger Eier legen die Weibchen (weniger Spermien enthalten) Partnerwahl und Zugang zu monopolisierten Ressourcen: --Je größer die Männchen, desto geringere Embryonensterblichkeit (Ochsenfrosch) -Männchen nur Sperma anbieten: --Höhe des Nestes lockt umso mehr Weibchen an (Investition lohnt sich) (Folie 27) Hypothesen zur Monogamie bei Männchen: -Weibchenkontroll-Monogamie (keine Konkurrenten) -kooperative Monogamie (beide kümmern sich um Brut) -Weibchen-erzwungene Monogamie (Weibchen erzwingt Brutkümmern, vertreibt andere Weibchen, bestraft Männchen durch Kopulationsentzug) Fortpflanzungssysteme: - Monogamie - Polygamie - Polyandrie (ein Weibchen und mehrere Männchen) - Polygynie (ein Männchen und mehrere Weibchen( 46 Folie 29 (nicht zu erkennen): Beide Partner kümmern sich: mehr flügge-gewordene Jungtiere 10 Elterliche Fürsorge Warum ist Brutpflege meist Sache der Weibchen? Hypothese: Die Reihenfolge der Gametenübertragung ist ausschlaggebend für die Brutpflege! innere Befruchtung Pflege durch Weibchen äußere Befruchtung Pflege durch Männchen (Befruchtung abgelegter Eier und Aufzucht der Nachkommen) Grund für die häufige Brutpflege durch Fischmännchen: der Reproduktionserfolg der Männchen korreliert linear mit ihrer Körpergröße Männchen investieren viel in die Größe um ihr Territorium erfolgreich zu verteidigen; die Brutpflege kann gleichzeitig erfolgen der Reproduktionserfolg der Weibchen steigt mit ihrer Körpergröße exponentiell an; für Weibchen ist es „teuer“, zusätzlich in Größe zu investieren Nutzenmaximierung der elterlichen Investition durch Erkennen der Nachkommen z.B. Schwalben erkennen das eigene Nest an den Lauten ihrer Küken bzw. am Geruch Kükenaustausch Experiment lässt erkennen, dass die Eltern in einer sensiblen Phase auf die Laute ihrer Küken geprägt werden (Prägung nach ~ 5 Tagen) Adoption 47 Häufig springen im Tierreich Tanten o.a. Verwandte ein, um Junge aufzuziehen Adoption nicht verwandter Tiere: o Energie kann nicht in die eigene Reproduktion verwendet werden o Adoptierende Männchen bekommen jedoch mehr Ansehen, was ihren Reproduktionserfolg in der nächsten Saison erhöht (z.B. Elritze) Siblizid Reiher: Asynchrones Eierlegen; das Ältere ist stärker u. bekommt mehr Nahrung (pos. Rückkopplung) Nestkonkurrenz! Die Eltern dulden, dass das Ältere das Jüngere tötet, denn sie können nicht 2 Küken versorgen 11 Sozialverhalten Kosten u. Nutzen des Soziallebens Vorteile: - Verringerung des Prädationsdruckes (bessere Entdeckung / Vertreibung) - Höhere Effizienz bei Nahrungssuche (größere Beutetiere, Ausbeutung kurz verfügbarer, reicher Quellen) - Bessere Verteidigung begrenzter Ressourcen gegen andere arteigene Gruppen (Raum, Nahrung) - Bessere Aufzucht der Nachkommen (gem. Futtersuche / Verteidigung) Nachteile - Konkurrenzkampf innerhalb der Gruppe (Nahrung, Partner, Brutplätze, Nistmaterial) - Höheres Infektionsrisiko (ansteckende Krankheiten + Parasiten) - Risiko der Ausbeutung elterlicher Brutpflege durch Artgenossen - Risiko, dass Nachwuchs durch Artgenossen getötet wird z.B. Kostenfaktor Parasitierung: Bei gleicher Futtermenge sind die Küken umso kleiner, je mehr Wanzen sich im Netz befinden Die Evolution des Helfens Verschiedene Wechselbeziehungen haben für Helfer u. Hilfeempfänger unterschiedliche Auswirkungen: Altruismus Reziprozität Mutualismus (Kooperation) Eigennütziges Verhalten Boshaftes Verhalten Geber + + Empfänger + + + + - - 48 Altruismus und indirekte Selektion Verwandschaftsverhältnisse Vollgeschwister Halbgeschwister Cousins Eltern - Kind Onkel – Neffe Großeltern – Enkel r 0,5 0,25 0,125 0,5 0,25 0,25 Komponenten von Selektion u. Fitness Direkte Selektion (Erzeugen eigenen Nachwuchses) N1 überleben ohne el. Fürsorge N2 überleben aufgrund el. Fürsorge Indirekte Selektion (Verwandte helfen) N3 überleben aufgrund der Hilfe Direkte Fitness = (N1 r) + (N2 r) Indirekte Fitness = N3 r Gesamtfitness Altruismus u. verwandtschaftliche Beziehungen Unterscheidung von primären Helfern (meist Vollgeschwister) u. sekundären Helfern (meist Halbgeschwister) Hamilton – Regel: Je größer r, desto größer die Investition der Helfer! Auch für die Eltern lohnt es sich, sich von Helfern unterstützen zu lassen: unerfahrene Paare ziehen ohne Helfer 1 Junges , mit Helfern 2 auf. Kooperation von Männchen bei der Partnersuche z.B. Langschwanzpipra Die Evolution eusozialen Verhaltens Selbstmörderischer Altruismus z.B. Bienen sterben zugunsten anderer 49 Evolution von Sterilität - Termiten: Keine Evolution steriler Formen – wie können die Gene dann in der nächsten Generation präsent sein? - Hymenopteren (Ameisen, Bienen u. Wespen) Mutter u. Kinder teilen 50% des genet. Materials; Vollgeschwister teilen 75% des genet. Materials, da die väterlichen Gene zu 100% weitergegeben werden Bei Hymenopteren lohnt es sich, auf eigene Nachkommen zu verzichten u. dafür in Schwestern zu investieren! (Hilfe bei Brutpflege der Schwestern) genet. Prädisposition als Ursache der Evolution von Eusozialität?? !! Bei Termiten fehlt diese Prädisposition aber !! Eusozialität bei Säugetieren Nacktmull Unterirdische, nachtaktive Tiere (Afrika); Keine morphol. Unterschiede, aber eine Königin monopolisiert die Reproduktion! Keine genet. Disposition! 12 Verhalten des Menschen aus Evolutionsbiologischer Sicht Viele Verhaltensweisen des Affen erscheinen uns bekannt (z.B. Freundschaft, Koalitionen, meditative Stellungen) 50 Die Kontroverse um die Soziobiologie versucht menschliches Verhalten aus evolutionsbiologischer Sicht zu erklären! Argumente gegen die Soziobiologie: noch keine Gene für menschl. Verhalten identifiziert Ziel ist nicht die Steigerung der Gesamtfitness nicht jedes menschliche Verhalten ist angepasst Aufrechterhaltung sozialer Ungerechtigkeit u. Ungleichheit Auch Tiere treffen komplexe Entscheidungen! Warten Partnersuche Parasitieren Verlassen des Nestes Reproduktionsalter Bei Eltern bleiben Warten Helfen Helfen und Parasitieren Menschliches Sexualverhalten Polygene Gesellschaft: Die Kinderzahl der Frauen ist nahezu unabhängig vom Einkommen; bei den Männern gilt: reichere Männer werden von den Frauen bevorzugt Gesellschaft in Portugal (50er Jahre) Mitglieder des Königshauses zeugen mehr Kinder (auch außerehelich) als Mitglieder des Militärs Reichere Männer werden von Frauen bevorzugt! moderne Gesellschaft Trend: Je höher das Einkommen, desto weniger Kinder! Je mehr Zeit Frauen in ihren Partner investieren, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für einen Seitensprung der Frau Geht es nur um Sex, sind Männer bzgl. der wahrgenommenen Intelligenz des Partners viel weniger wählerisch als Frauen Männer bevorzugen jüngere Partnerinnen, Frauen bevorzugen ältere Partner Männer haben generell mehr Partnerschaften als Frauen, Frauen sind eher wählerisch u. konservativ Männer haben nach dem 1. Kennenlernen schneller Sex als Frauen 51