Max Rheinstein - Deutsch-Amerikanische Juristen

Werbung

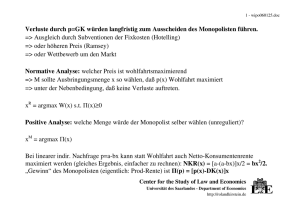

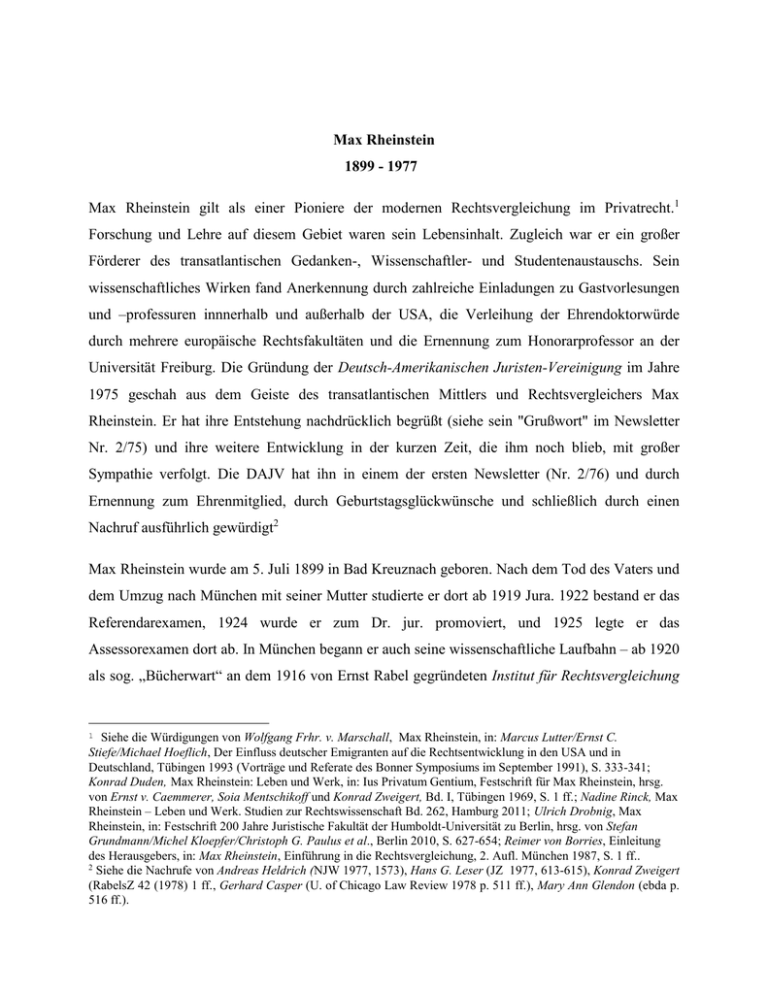

Max Rheinstein 1899 - 1977 Max Rheinstein gilt als einer Pioniere der modernen Rechtsvergleichung im Privatrecht.1 Forschung und Lehre auf diesem Gebiet waren sein Lebensinhalt. Zugleich war er ein großer Förderer des transatlantischen Gedanken-, Wissenschaftler- und Studentenaustauschs. Sein wissenschaftliches Wirken fand Anerkennung durch zahlreiche Einladungen zu Gastvorlesungen und –professuren innnerhalb und außerhalb der USA, die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch mehrere europäische Rechtsfakultäten und die Ernennung zum Honorarprofessor an der Universität Freiburg. Die Gründung der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung im Jahre 1975 geschah aus dem Geiste des transatlantischen Mittlers und Rechtsvergleichers Max Rheinstein. Er hat ihre Entstehung nachdrücklich begrüßt (siehe sein "Grußwort" im Newsletter Nr. 2/75) und ihre weitere Entwicklung in der kurzen Zeit, die ihm noch blieb, mit großer Sympathie verfolgt. Die DAJV hat ihn in einem der ersten Newsletter (Nr. 2/76) und durch Ernennung zum Ehrenmitglied, durch Geburtstagsglückwünsche und schließlich durch einen Nachruf ausführlich gewürdigt2 Max Rheinstein wurde am 5. Juli 1899 in Bad Kreuznach geboren. Nach dem Tod des Vaters und dem Umzug nach München mit seiner Mutter studierte er dort ab 1919 Jura. 1922 bestand er das Referendarexamen, 1924 wurde er zum Dr. jur. promoviert, und 1925 legte er das Assessorexamen dort ab. In München begann er auch seine wissenschaftliche Laufbahn – ab 1920 als sog. „Bücherwart“ an dem 1916 von Ernst Rabel gegründeten Institut für Rechtsvergleichung 1 Siehe die Würdigungen von Wolfgang Frhr. v. Marschall, Max Rheinstein, in: Marcus Lutter/Ernst C. Stiefe/Michael Hoeflich, Der Einfluss deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutschland, Tübingen 1993 (Vorträge und Referate des Bonner Symposiums im September 1991), S. 333-341; Konrad Duden, Max Rheinstein: Leben und Werk, in: Ius Privatum Gentium, Festschrift für Max Rheinstein, hrsg. von Ernst v. Caemmerer, Soia Mentschikoff und Konrad Zweigert, Bd. I, Tübingen 1969, S. 1 ff.; Nadine Rinck, Max Rheinstein – Leben und Werk. Studien zur Rechtswissenschaft Bd. 262, Hamburg 2011; Ulrich Drobnig, Max Rheinstein, in: Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, hrsg. von Stefan Grundmann/Michel Kloepfer/Christoph G. Paulus et al., Berlin 2010, S. 627-654; Reimer von Borries, Einleitung des Herausgebers, in: Max Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Aufl. München 1987, S. 1 ff.. 2 Siehe die Nachrufe von Andreas Heldrich (NJW 1977, 1573), Hans G. Leser (JZ 1977, 613-615), Konrad Zweigert (RabelsZ 42 (1978) 1 ff., Gerhard Casper (U. of Chicago Law Review 1978 p. 511 ff.), Mary Ann Glendon (ebda p. 516 ff.). 2 und ab 1922 als dessen Assistent.3 Als Rabel 1926 Direktor des neuen Kaiser-Wilhelm-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Berlin wurde, folgte er ihm dorthin als Assistent, Bibliothekar und Verwaltungsreferent des Instituts. In Berlin lernte er auch seine Frau kennen, die als Bibliothekarin am benachbarten Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht tätig war. Beide Institute waren im Berliner Schloß untergebracht. Rheinstein wirkte u.a. an den ersten Vorarbeiten für die Vereinheitlichung des internationalen Kaufrechts mit und verfasste 1929 einen detaillierten Bericht darüber für das Institut4. 1932 habilitierte er sich mit einer (bis heute geschätzten) Arbeit über „Die Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht“. Anschließend wurde er Privatdozent an der Friedrich-Wilhelm-(heute: Humboldt-)Universität mit einer venia legendi für deutsches und ausländisches Bürgerliches Recht5, während er gleichzeitig im Kaiser-WilhelmInstitut arbeitete. Die Zusammenarbeit mit Rabel hat ihn lebenslang geprägt: Was ihn faszinierte und für die wissenschaftliche Arbeit motivierte, war – wie er später formulierte – „Rabels Enthusiasmus für Rechtvergleichung, für Lebensnähe, für realistische Rechtsbetrachtung, aber auch seine Überzeugung von der Notwendigkeit klarer Dogmatik und begrifflicher Schärfe und sein tiefes Gefühl für die Verantwortung des Rechtlehrers und Rechtsdenkers“.6 Im Wintersemester 1932/33 hielt Rheinstein seine erste Vorlesung, eine „Einführung in das Privatrecht Englands und der Vereinigten Staaten von Amerika“. Im Januar 1933 – zeitgleich mit der Machtübernahme Hitlers - beantragte er ein Stipendium bei der Rockefeller Foundation für einen Forschungsaufenthalt in den USA, das ihm im Juni 1933 zugesagt.7 Am 27. April 1933 3 Siehe dazu Elmar Wadle, Einhundert Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaften in Deutschland, Baden-Baden 1994, S. 48/49. Das Münchener Institut wird von Wadle als „Keimzelle der durch Rabel geprägten modernen Rechtsvergleichung“ in Deutschland bezeichnet, a.a.O (Fußnote 3), S. 57 4 Rabel erwähnt lobend die Mitarbeit Rheinsteins (u.a.) an dem Projekt des Einheitlichen Kaufgesetzes, siehe Ernst Rabel, Der Entwurf eines Einheitlichen Kaufgesetzes in: Gesammelte Aufsätze Bd. III, Tübingen 1967, S. 525 Fußnote 5. Außerdem verfasste Rheinstein in dieser Zeit mehrere Rezensionen und Beiträge zum „Rechtsvergleichenden Handwörterbuch“ von Schlegelberger. 5 Siehe dazu Drobnig (Fußnote 1) S. 627 ff. , und v. Marschall (Fußnote 1) S. 335 6 Max Rheinstein, Gedächtnisrede für Geheimrat Professor Dr. Rabel bei der Gedenkfeier der Juristischen Fakultät der Freien Universität Berlin, JZ 1956, 135 f., 137; ders., Ernst Rabel, in: Festschrift für Ernst Rabel, hrsg.von Hans Dölle, Max Rheinstein und Konrad Zweigert, Bd. I, 1954; ders., In Memory of Ernst Rabel, AJCL 5 (1956) 185. Aus Rabels „Schule“ ist eine größere Anzahl von bekannten Rechtswissenschaftlern hervorgegangen, von denen einige wie z.B. Friedrich Kessler ebenfalls in die USA emigrierten. Siehe Johannes Köndgen, Friedrich Kessler, ein Grenzgänger zwischen den Disziplinen, in: Marcus Lutter/Ernst C. Stiefel/Michael Hoeflich, Der Einfluss deutscher Emi granten auf die Rechtsentwickung in den USA und in Deutschland, Tübingen 1993, S. 287 ff 7 Zum Folgenden siehe v. Marschall (Fußnote 1) S. 336;. Anna Maria Gräfin v. Lösch, Der nakte Geist. Die Juristische Fakultät der Berliner Universität im Umbruch von 1933, Tübingen 1999. 3 wurde den „nichtarischen“ und als „politisch unzuverlässig“ geltenden Privatdozenten vom preußiuschen Kultusminister „empfohlen“, ihre venia legendi nicht auszuüben. Diese (scheinbar unverbindliche, in Wirklichkeit bindende) „Empfehlung“ galt auch für Max Rheinstein.8 Zum Ende des Wintersemesters 1933/34 wurde ihm schießlich auch formell die Lehrbefugnis entzogen, und er wurde in den Ruhestand versetzt; auch aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut schied er im Herbst 1933 „nicht ganz freiwillig“ aus.9 Inzwischen war er im September 1933 nach New York gereist, um an der Columbia Law School seine Tätigkeit im Rahmen des RockefelerStipendiums aufzunehmen. Ab Juni 1934 war er an der Harvard Law School Mitarbeiter mehrerer amerikanischer Professoren. Danach entschied er sich angesichts der Diskriminierung und Verfolgung von Bürgern „nicht-arischer“ Abstammung im nationalsozialistischen Deutschland10, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. 1935 lud ihn die University of Chicago zu Gastvorlesungen ein, 1936 berief sie ihn auf den neu geschaffenen „Max Pam Chair for Comparative Law“, zunächst als Assistant Professor, dann als Associate Professor, ab 1942 als Full Professor. Er war damit einer der ersten Universitätslehrer für „Comparative Law“ in den Vereinigten Staaten.11 Dass er dort relativ problemlos Fuß fassen konnte, beruhte darauf, dass er, anders als viele andere in die Vereinigten Staaten emigrierte deutsche Juristen, bereits mit dem anglo-amerikanischen Rechtssystem vertraut war,12 denn dieses war eines seiner Spezialgebiete am Kaiser-Wilhelm-Institut.13 8 Siehe Anna-Maria Gräfin von Lösch, Der nakte Geist. Die Juristische Fakultät der Berliner Universität im Umbruch von 1933, Tübingen 1999, S. 209. 9 Siehe Anna-Maria Gräfin von Lösch a.a.O. (Fußnote 8) S. 214/15. 10 Siehe Anna-Maria Gräfin von Lösch a.a.O. (Fußnote 8) und Rainer Schröder, Die Geschichte der Juristischen Fakultät zwischen 1810 und 1945, in: Festschrift 200 Jahre Humboldt-Universität zu Berlin, a.a.O. (Fußnote 1) S. 3 ff., S. 96 11 Zuvor hatten in den USA schon H.C. Gutteridge, Roscoe Pound und John Wigmore Rechtsvergleichung betrieben. Siehe David S. Clark, Development of Comparative Law in the United States, in: Mathias Reimann/Reinhard Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law, New York 2008, S. 176 12 Mary Ann Glendon, The Influence of Max Rheinstein on American Law, in: Marcus Lutter/Ernst Stiefel/Michael Hoeflich, Der Einfluss deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutschland, a.a.O.(Fußnote 1), S. 171 13 „(He was) well acquainted with the common law.“ (Mary Ann Glendon a.a.O. S. 171). Dagegen konnte Rabel, der erst 1938 emigrierte, in den USA nur schwer Fuß fassen, obwohl Rheinstein sich intensiv darum bemühte,. seinem früheren Lehrer den Weg zu ebnen und ihm eine Position an einer amerikanischen Universität zu verschaffen. Rabel bedankte sich, indem er Rheinstein im Vorwort zu seinem Monumentalwerk „The Conflict of Laws“ als „the most faithful of friends“ bezeichnete (Bd. I, S. xxv). Die University of Michigan ermöglichte Rabel schließlich die Abfassung dieses grundlegenden rechtsvergleichenden Werkes (4 Bde. 1945 bis 1958, 2nd. ed. Bd. 1 – 3 1958 bis 1964). 4 Im Sommer 1945 wurde die Tätigkeit Rheinsteins an der University of Chicago Law School durch die Berufung in die Rechtsabteilung der amerikanischen Militärregierung in Deutschland (OMGUS) als Berater für deutsches Recht unterbrochen. Auf diese Weise kam er wieder nach De Deutschand. Die Tätigkeit in der Miitärregierung und die Aufgaben, die er in deren Auftrag im Ausschuss des Alliierten Kontrollrats zur Bereinigung und Reform des deutschen Rechts (ab Februar 1946) zu erfüllen hatte, befriedigten ihn ganz und gar nicht.14 So kehrte er Ende 1946 an die Universität Chicago zurück.15 Dort entfaltete er nun eine umfangreiche wissenschaftliche, organisatorische und Lehrtätigkeit. 1949 rief er ein „Comparative Law Research Center“ ins Leben - vermutlich mit dem Ziel, es zu einem Forschungsinstitut nach dem Vorbild des früheren Berliner Rechtsvergleichungs-Instituts auszubauen.16 Dies gelang ihm jedoch nicht, da er die dafür nötigen Mittel nicht mobilisieren konnte. Erfolgreicher waren hingegen drei andere Initiativen Rheinsteins: das „German Referendar Training Program“ (1950), das „Graduate Comparative Law Program“ für ausländische Studenten zur Einführung in das amerikanische Recht mit einem M.C.L.-Degree als Abschluss (1952) - das erste Programm dieser Art in den USA,17 Vorbild für zahlreiche spätere LL.M.-Programme anderer amerikanischer Universitäten – und ein „Foreign Law Program“ für amerikanische Studenten (1956). Für dieses lud er deutsche und französische Professoren als Gastdozenten ein (u.a. Ulrich Drobnig, Wolfgang Frhr. v. Marschall, Murad Ferid und Peter Schlechtriem). 1951 beteiligte Rheinstein sich an der Gründung der American Association for the Comparative Study of Law18 und wurde Mitherausgeber des American Journal of Comparative Law. Diese Initiativen, an denen auch zahlreiche andere Emigranten aus Deutschland beteiligt waren, trugen Rheinstein war Leiter der „German Law Review Section“ von OMGUS. Dazu und zu OMGUS siehe Ernst C. Stiefel/Frank Mecklenburg, Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950), Tübingen 1991, S.201 ff.; Matthias Etzel, Die Aufhebung von nationalsozialistischen Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat (1945-1948), Tübingen 1992, S. 56/57. Im September 1946 hielt Rheinstein an der Universität Marburg eine Reihe von Vorlesungen über Rechtssoziologie im Rahmen eines internationalen Ferienkurses. Hierbei stellte er einen Studentenaustausch zwischen Deutschland und den USA in Aussicht, der aber zunächst nicht zustande kam; vgl. Ernst C. Stiefel/Frank Mecklenburg aaO, S. 205. 15 Eine Gastprofessur Rheinsteins in Deutschland, die für 1947 vorgesehen war, kam nicht zustande. Ernst C. Stiefel/Frank Mecklenburg aaO S. 205. 16 Rabel hatte die Schaffung von Rechtsvergleichungs-Instituten nach Berliner Vorbild in den USA angeregt: Ernst Rabel, On Institutes for Comparative Law, 47 Col. L.R. (1947) S. 227 ff., 17 Siehe v. Marschall (Fußnote 1) S. 339 14 5 wesentlich zur weiteren Verbreitung der Rechtsvergleichung in den Vereinigten Staaten bei. Sie bestand für ihn aber nicht nur in der Erarbeitung von „Bücherweisheit“, sondern auch in der persönlichen Begegnung von Juristen aus verschiedenen Ländern und im unmittelbaren Einblick in das jeweilige „Rechtsklima“. So begann er eine umfangreiche Reisetätigkeit und hielt Vorträge und Gastvorlesungen sowohl innerhalb der USA als auch in mehreren europäischen Ländern und in Japan, die ihm zahlreiche Ehrungen einbrachten: Die Universitäten Basel, Aix-en-ProvenceMarseille, Löwen, Stockholm und Brüssel verliehen ihm die Ehrendoktorwürde; die Universität Freiburg ernannte ihn zum Honorarprofessor. Er wirkte auch in internationalen Gremien und Institutionen für Rechtsvergleichung mit, u.a. als Vizepräsident der Internationalen Fakultät für Rechtsvergleichung in Straßburg. Die deutsche Gesellschaft für Rechtsvergleichung ernannte ihn zum Ehrenmitglied. 1960 unternahm er im Auftrag der Rockefeller Foundation eine längere Reise durch Afrika, um die Rechtsprobleme in den damals neu entstehenden afrikanischen Staaten zu studieren und Vorschläge für eine „juristische Entwicklungshilfe“ zu machen.19 Im Frühjahr 1965 kehrte er zu einem Gastseminar über deutsch-amerikanische Rechtsbeziehungen und einer Vorlesung über amerikanisches Recht in das heimatliche München zurück.20 Viele Jahre war es dann seine Gewohnheit, im Sommer einige Zeit in München und anschließend in Bad Gastein im Salzburger Land zu verbringen. Diese Aufenthalte dienten nicht nur der Erholung, sondern auch der konzentrierten Arbeit. Nachdem er 1968 in Chicago emeritiert worden war, erwog er sogar eine Rückkehr nach Bayern. Jedoch entschloss er sich, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, und zog 1976 nach Palo Alto in Kalifornien (Sitz der renommierten Stanford University). Im Sommer 1977 kam er wieder nach München, es war sein letzter Besuch dort. Er starb am 9. Juli 1977 in Schwarzach-St.Veit (Österreich) auf der Fahrt von München nach Bad Gastein im Alter von 78 Jahren. Das wissenschaftliche Werk Rheinsteins umfasst mehr als vierhundert Veröffentlichungen – Monographien, Case Books, Zeitschriftenaufsätze, Festschrift- und Handbuchbeiträge, Buchbesprechungen und Rechtsprechungsübersichten.21 Außerdem verfasste er eine große Zahl 18 Seit 1992: American Society of Comparative Law Siehe „Rechtsprobleme der Entwickungsländer: Recht und sozialer Wandel in Afrika“ in: Max Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Aufl. München 1987, S. 104 ff.; v. Marschall a.a.O. (Fußnote 1) S. 340 20 d.h. an den „Ausgangspunkt“ seiner Laufbahn, das „Institut für Rechtsvergleichung“; dieses wurde später mit einem anderen Institut unter dem Namen „Institut für Internationales Recht“ zusammengelegt. 21 siehe die Bibliographie in Bd. 2 der Gesammelten Schriften S. 431-471. 19 6 von Vorträgen, Ansprachen, Unterrichtsmaterialien und kürzeren Beiträgen zu den verschiedensten Anlässen, zu juristischen, philosophischen, historischen, politischen, kulturellen und persönlichen Themen, von denen ein großer Teil nicht veröffentlicht ist.22 In seinen Publikationen widmete er sich vor allem den Grundfragen der Rechtsvergleichung (insbesondere der Herausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen kontinentaleuropäischem und angloamerikanischem Recht) sowie den Rechtsgebieten, auf die er sich in Chicago spezialisiert hatte: Kollisionsrecht (conflict of laws), Familienrecht und Erbrecht.23 1971 erschien sein Casebook "The Law of Decedents' Estates" (in der 3. Auflage zusammen mit Mary Ann Glendon), 1972 das rechtsvergleichend-rechtssoziologische Buch "Marriage Stability, Divorce, and the Law". As Chief Editor betreute er den Band IV „Persons and Family“ der International Encyclopedia of Comparative Law (hrsg. von Konrad Zweigert und Ulrich Drobnig, den Direktoren des Hamburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht). Für diesen Band verfasste er zusammen mit dem Soziologen René König (Köln) eine umfangreiche Einleitung. Für Band I der Enzyklopädie schrieb er den Länderbericht über das Recht der Vereinigten Staaten. Es hätte angesichts des Werdeganges von Rheinstein nahegelegen, dass er ein Lehrbuch oder Casebook zur Rechtsvergleichung verfassen würde, wie es Rudolf B. Schlesinger tat.24 Dazu fand er nicht die Zeit, zumal sich die Materie damals rapide weiterentwickelte. Die Kompilation verschiedener Texte von ihm zu diesem Thema (aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet) in der „Einführung in die Rechtsvergleichung“ muss daher das Fehlen einer systematischen Darstellung aus seiner Feder ersetzen.25 22 Siehe The University of Chicago, Guide to the Max Rheinstein Papers 1869-1977. Die Sammlung umfasst 102 Schachteln bzw. Mappen von Schriften, Manuskripten, Kursmaterialien, Entwürfen, Beiträgen aller Art, Korrespondenz und persönlichen Dokumenten. Das Inhaltsverzeichnis ist im Internet unter „Max Rheinstein“ einsehbar. 23 Daneben hatte er auch Vertragsrecht, Kaufrecht und Deliktsrecht (torts) gelehrt. 24 Das erste amerikanische Lehrbuch auf diesem Gebiet soll das Casebook „Comparative Law, Cases, Text, and Materials“ von Rudolf B. Schlesinger (1950) gewesen sein. Es wurde zum Standard Casebook in vielen amerikanischen law schools und erschien seither in mehreren Neuauflagen (mit weiteren Bearbeitern). Siehe Friedrich K. Juenger, Schlesingers Influence on the Development of American Law, in: Marcus Lutter/Ernst C. Stiefel/Michael H. Hoeflich (Hrsg.), Der Einfluss deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutschland, a.a.O. (Fußnote 1), S. 255; Hein Kötz, Rudolf B. Schlesinger, ebda. S. 301, 306; Rudolf B. Schlesinger, Recollections, ebda., S. 487 ff., 489. Rheinstein verfasste allerdings bereits 1939 ein rechtsvergleichendes Casebook zum Kaufrecht „Cases and Materials on Comparative Law of Sales“ für den Unterricht an der Universität Chicago. 25 JuS-Schriftenreihe Bd. 17, München 1974, 2. Aufl. 1987, hrsg. von Reimer von Borries. 7 1969 wurde das Engagement Rheinsteins für die Rechtsvergleichung von seinen Fachkollegen durch eine zweibändige Festschrift unter dem Titel „Ius Privatum Gentium“ gewürdigt.26 Sie ist eine hommage an den Anreger, Forscher und Lehrer Max Rheinstein und trägt dazu bei, die Facetten seiner Persönlichkeit und sein Rechtsverständnis lebendig zu halten. Aus Anlass seines 80. Geburtstages (den er leider nicht mehr erlebt hat) hat Hans G. Leser die (in z.T. schwer zugänglichen amerikanischen Fachzeitschriften veröffentlichten) Aufsätze Rheinsteins und sonstige Beiträge in einem zweibändigen Sammelwerk neu herausgegeben.27 Einige Aufsätze sind bereits 1974 im Rahmen der „Einführung in die Rechtsvergleichung“ (wie erwähnt) auf Deutsch veröffentlicht worden.28 Rheinstein war durch Ernst Rabels Methode der Rechtsvergleichung geprägt, die auf die Funktion einer Rechtsnorm im jeweiligen Rechtssystem und in Wirtschaft und Gesellschaft abstellte, sich also als „Interessenjurisprudenz“ – im Gegensatz zur sog. „Begriffsjurisprudenz“ – verstand.29 Dabei befürwortete Rheinstein eine „mehrdimensionale Betrachtungsweise“30, d.h. die Einbeziehung von Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie. Er sah die Aufgabe der Rechtsvergleichung nicht nur in der Darstellung des begrifflichen Gehalts ausländischer Rechtsnormen, sondern vor allem in der Herausarbeitung ihrer Funktion im jeweiligen Rechts-, Wirtschafts- und Sozialsystem unter Berücksichtigung der „complex interaction of law, behavior, and ideas“31. Dies erfordert nach seiner Auffassung einen multidisziplinären Ansatz („a multidisciplinary study of law“32). Bei seinem Verständnis der Rechtsvergleichung war Rheinstein nicht nur von der Methode Rabels, sondern auch von der Rechtssoziologie Max Webers, den er als Student in München 26 Hrsg. von Ernst von Caemmerer, Soia Mentschikoff und Konrad Zweigert bei J.C.B. Mohr, Tübingen „Gesammelte Schriften“, J.C.B. Mohr, Tübingen 1979 28 Siehe Fußnote 1 29 Max Rheinstein, Comparative Law and Conflict of Laws in Germany, 2 U. of Chicago Law Review (1934/35) 232 30 Heldrich a.a.O. 1573 31 Mary Ann Glendon a.a.O. S. 178. Siehe auch Konrad Zweigert/Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Bd. 1, 1. Aufl. 1971, S. 27 bis 48; kritisch zum „Funktionalismus“: Ralf Michaelis, The Functional Method of Comparative Law, in: Mathias Reimann/Reinhard Zimmermann a.a.O (Fußnote 1), S. 339 ff., S. 362 32 Mary Ann Glendon a.a.O. S. 175. Rheinstein hat versucht, dieses anspruchsvolle Konzept in seinem Buch über die Ehestabilität beispielhaft umzusetzen. Zur heutigen Sicht: Susanne Baer, Interdisziplinäre Rechtsforschung. Was uns bewegt, in: Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 1810 bis 1945, S. 917 ff. 27 8 gehört hatte,33 und von der „sociological jurisprudence“ des amerikanischen Rechtsdenkers Roscoe Pound beeinflusst. 1954 veröffentlichte er zusammen mit Eduard Shils eine Übersetzung von Webers Rechtssoziologie ins Englische mit vielen Anmerkungen und einer umfangreichen Einleitung aus seiner Feder.34 Das Werk gilt als ein wichtiger Beitrag zur Max Weber-Rezeption in den USA.35 In einem Festvortrag bei der Tagung für Rechtsvergleichung in Regensburg i.J. 1969 stellte Rheinstein Max Webers Lehre von der maßgeblichen Rolle der „Rechtshonoratioren“ bei der Gestaltung des Rechts in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.36 Darunter verstand er in Anlehnung an Max Weber diejenigen Personen(gruppen), die in einer Gesellschaft den wesentlichen Einfluss auf die Rechtsordnung haben, also im modernen Rechtsstaat vor allem die Richter: Sie bestimmen zwar nicht über den Erlass der Gesetze (law in the books), aber über ihre Anwendung in der Praxis (law in action). Daher war für ihn die richterliche Rechtsfindung von zentraler Bedeutung, verstanden als eine wertende Tätigkeit, nicht als ein quasi automatischer Vorgang logischer Deduktion (im Sinne der „Begriffsjurisprudenz“): Sie enthält unvermeidlich „ein Element schöpferischer Tätigkeit“ und schließt auch Rechtsfortbildung ein.37 Diese müsse allerdings in Schranken gehalten werden, das könne aber nicht durch Rechtskonstruktionen und institutionelle Vorkehrungen gelingen, sondern nur durch „politisches Feingefühl und moralische Kraft“ der Richter.38 Von seiner Assistentenzeit bis zu seinem Tod hat Max Rheinstein sich wissenschaftlich und pädagogisch mit den Gemeinsamkeiten und Besonderheiten von „civil law“ und „common law“ beschäftigt. Er hat in den USA die Kenntnis des kontinentaleuropäischen Rechts und in Kontinentaleuropa die Kenntnis des angloamerikanischen Rechts gefördert39 und damit als Max Weber war 1919/1920 Professor in München. Im Sommersemester 1919 las er über „Die allgemeinen Kategorien der Geschichtswissenschaft“, im Wintersemester 1919/1920 über „Universale Sozial- und Wirtschaftsgeschichte“. Er starb noch während des Sommersemesters, am 14. Juni 1920. 34 Cambridge/Mass. 1966 35 Mary Ann Glendon a.a.O. S. 177/8: „a monumental contribution to sociology in general and legal sociology in particular“. 36 RabelsZ 34 (1970) 1 ff. ; siehe dazu auch das Kapitel „Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie“ in: Max Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 2. Aufl. München 1987, S. 143 ff. 37 Siehe Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Rechtsfortbildung, Tübingen 1956 38 Siehe Rheinsteins Aufsatz „Wer wacht über die Wächter?“, JuS 1974, 409 ff. , 416 (Übersetzung und Neufassung eines 1947 in den USA erschienenen Festschrift-Beitrages „Who watches the watchmen?“). Rheinstein hat hierbei vermutlich vor allem an die herausgehobene Rolle der Richter im anglo-amerikanischen Rechtsbereich gedacht. Diese Gedanken dürften inzwischen auch in Deutschland weitgehend Allgemeingut sein. 39 "a window on Europe for students and teachers of the United States and also a sympathetic interpreter of the United States to Europeans" (John N. Hazard) 33 9 „Mittler“ zwischen den „Rechtskreisen“ gewirkt.40 Eine große Zahl von Juristen, vor allem seine Chicagoer Austauschstudenten, erhielten von ihm wesentliche Anstöße für ihr juristisches Weltbild, ihren beruflichen Werdegang und ihre persönliche Entwicklung.41 Rheinsteins direkter Einfuss auf das amerikanische Recht war nach Auffassung seiner Schülerin Mary Ann Glendon gering42, u.a. soll seine Untersuchung zur Ehestabilität zur Einführung der verschuldensunabhängigen Ehescheidung („nonfault divorce“) in den USA beigetragen haben. Die von ihm geäußerte Kritik an den starren Regeln des traditonellen amerikanischen conflicts law wurde zwar allmählich zu vorherrschenden Auffassung in der Wissenschaft43 und fand ihren Niederschlag im Restatement Second on the Law of Conflicts of Laws (1971), allerdings nur zögernd in der Rechtsprechung der amerikanischen (einzelstatlichen) Gerichte.44 Rheinstein hat sich zwar für die Revision des ersten Restatement eingesetzt, war aber an den Arbeiten für das Restatement Second nicht direkt beteiligt. Seine Wirkung dürfte vor allem darin bestanden haben, dass er durch seine wissenschaftliche und Lehrtätigkeit wesentlich zur Verbreitung der Rechtsvergleichung in den USA beigetragen hat – mit erheblichen (wenngleich nicht „messbaren“) Folgen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten.45 Zu seinem Einfluss in Deutschland schreibt Heldrich: „Eine ganze Generation der deutschen Rechtsvergleichung nach dem Ende des 2. Weltkrieges hat unmittelbar oder mittelbar auch von ihm die Schlüssel zum Verständnis des anglo-amerikanischen Rechtsdenkens erhalten.“ Ich fasse zusammen: Max Rheinstein hat sich über fünfzig Jahre lang als Forscher und Lehrer der modernen Rechtsvergleichung gewidmet und sie auf den Spuren Ernst Rabels fortgeführt. Als Forscher war er ein engagierter Verfechter ihrer Verbindung mit Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung. Als akademischer Lehrer wollte er seine Hörer und Leser dazu motivieren, über die Grenzen der eigenen („nationalen“) Rechtsordnung „hinauszudenken“, und 40 Heldrich, Max Rheinstein, NJW 1977, 1573 Siehe v. Marschall, a.a.O. (Fußnote 1) S. 333 f.; Heldrich, a.a.O. (Fußnote 35), 1573 42 Mary Ann Glendon, a.a.O. (Fußnote 1) S. 171/2 43 Siehe Ulrich Drobnig, Max Rheinstein a.a.O. (Fußnote 1), S. 634/35; David Cavers, The Coice-of-Law Process, 1965 (mit einem Beitrag von Max Rheinstein) 44 Siehe dazu u.a. Friedrich Juenger, Choice of Law and Multistate Justice, 1993 45 Zur schnellen Verbreitung der Rechtsvergleichung an den amerikanischen law schools zwischen 1950 und 1990 siehe Friedrich K. Juenger, Rudolf B. Schlesinger, in: Lutter/Stiefel/Hoeflich (a.a.O. Fußnote 1), S. 257-259 (insbesondere durch das Wirken von Emigranten aus Deutschland wie Max Rheinstein, Rudolf B. Schlesinger, Stefan A. Riesenfeld, Wolfgang G. Friedmann, Kurt Nadelmann und Arthur Nußbaum); David S. Clark, Development of Comparative Law in the United States, in: The Oxford Handbook on Comparative Law, a.a.O. (Fußnote 7), S. 175 ff.; 41 10 ihnen die Fähigkeit vermitteln, mit anderen Rechtsordnungen „umzugehen“ und dabei die Funktion der Rechtsnormen im politisch-sozialen Geschehen in den Blick zu nehmen. Besondere Verdienste hat Rheinstein um den deutsch-amerikanischen Juristen- und Gedankenaustausch. In den Würdigungen aus Anlass seines Todes kommt zum Ausdruck, dass er einen substantiellen Beitrag zur Entwicklung der Rechtsvergleichung in Europa und in den USA im 20. Jahrhundert geleistet hat. Dass diese in der heutigen „globalisierten“ Welt einen festen Platz hat, ist daher auch dem unermüdlichen Wirken Max Rheinsteins geschuldet.46 Reimer von Borries Mathias Reimann, Comparative Law and Private International Law, in: The Oxford Handbook on Comparative Law, a.a.O. (Fußnote 7), S. 1362. 46 Zur Rechtsvergleichung heute siehe den Gesamtüberblick in The Oxford Handbook of Comparative Law, hrsg. von Mathias Reimann und Reinhard Zimmermann, New York 2006. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung schuf 1976 ein Sonderförderungsprogramm für Studien amerikanischer Rechtswissenschaftler in Deutschland. Die Stipendien erhielten zu Ehren Max Rheinsteins die Bezeichnung „Max Rheinstein Fellowships“.