Mikroverunreinigungen (Kläranlagen)

Werbung

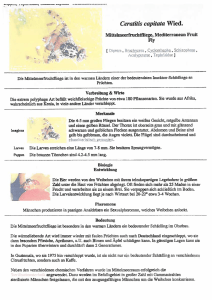

33 — Dienstag, 15. März 2011 Menschen altern wie Primaten Die Sterbewahrscheinlichkeit ändert sich im Laufe des Lebens bei Affen gleich wie beim Menschen. Die Kläranlage Wüeri bei Regensdorf diente als Testbetrieb: Ozongas wurde hier über Diffusoren (Bild rechts) in das bereits gereinigte Abwasser gespritzt. Fotos: Awel und Eawag Kläranlagen lassen Giftstoffe durch, Nachrüstung ist nötig Viele Chemikalien fliessen heute trotz Abwasserreinigung ungehindert in Flüsse und Seen. Ozongas und Aktivkohlefilter schaffen Abhilfe. Wer die Aufrüstung bezahlen soll, ist jedoch umstritten. Beate Kittl Ozongas soll die Männlichkeit von Fischen schützen. Das aggressive Gas, das versuchsweise durch erste Kläranlagen blubbert, kann hartnäckige Stoffe zerlegen, die unbehelligt durch die Abwasserreinigung rauschen. Es sind die Rückstände der Zivilisation: Überbleibsel der rund 30 000 Chemikalien – Medikamente, Spülmittel, Farben oder Brandhemmer –, die in der Schweiz im Einsatz sind. Manche davon entfalten auch nach der Abwasserreinigung ungewollte Wirkung. Leidtragende sind die Wasserorganismen. Das Forschungsprojekt Fischnetz hat vor einigen Jahren aufgedeckt, dass männlichen Fischen vielerorts Eizellen im Hodengewebe wachsen, was ihre Fortpflanzung beeinträchtigen kann. Schuld sind Hormone aus Antibabypillen und Stoffe mit ähnlicher Wirkung wie Plastikweichmacher oder Flammschutzmittel. Sie sind schon in winzigsten Mengen aktiv. «Und das ist nur die Spitze des Eisbergs», sagt Patricia Holm, Professorin für Umweltwissenschaften an der Universität Basel und Leiterin des Projekts Fischnetz. Algen leiden unter Herbizidrückständen, die natürliche Bakterienflora unter Antibiotika. «Für viele andere Substanzen steht noch gar kein Nachweis zur Verfügung.» Und auch ihre Wirkungen sind weitgehend unerforscht. Unser Gesetz verlangt aber, dass Tiere, Pflanzen und Trinkwasserreserven zu schützen sind. Darum schlägt das Eidgenössische Departement für Um- Beratung im Nationalrat Motion wird behandelt Wer soll den Ausbau der Kläranlagen bezahlen? Kommunen und Kantone waren sich bei der Vernehmlassung zur Änderung der Gewässerschutzverordnung einig, dass etwas gegen die Spurenstoffe getan werden muss. Was nicht ankam, war ein erstes Finanzierungsmodell des Bundes. «Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung muss für ein gesamtschweizerisches Interesse zahlen», meinte die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK). Auch die meisten Parteien und Verbände forderten einen Fonds, der über eine zentrale Abwasserabgabe gefüllt wird und die Umbauten finanziert. Eine landesweite, möglichst verursachergerechte Finanzierungslösung verlangte die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates (Urek-S) in einer Motion, die der Bundesrat im September entgegengenommen hat. Im Nationalrat steht das Thema nun diese Woche auf der Traktandenliste. (bki) welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) nun eine Änderung der Gewässerschutzverordnung vor. Abwasserreinigungsanlagen (ARA) an besonders belasteten Gewässern sollen technisch aufgerüstet werden, um diese sogenannten Mikroverunreinigungen zu entfernen. «Nach heutigen Erkenntnissen sind die Mikroverunreinigungen kein Risiko für den Menschen», sagt Michael Schärer vom Bundesamt für Umwelt (Bafu), Projektleiter der Strategie «Micropoll» gegen Schadstoffe in Siedlungsabwässern. «Trotzdem ist es sinnvoll, sie vorsorglich zu reduzieren.» ARA werden aufgerüstet Zwei Technologien kommen dafür infrage, die bereits zur Trinkwasseraufbereitung und bei Industrieabwässern eingesetzt werden: Ozongas und Aktivkohlefilter können organische Spurenstoffe eliminieren. «Beide Verfahren können eine grosse Zahl von Spurenstoffen entfernen und sinnvoll in bestehende ARA integriert werden», sagt Daniel Rensch, Sektionsleiter Abwasserreinigungsanlagen des Kantons Zürich. Beide wurden unlängst in Pilotversuchen des Bafu und der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) evaluiert. Während sechzehn Monaten musste Klärmeister Robert Schmid die Messinstrumente in der Kläranlage Wüeri bei Regensdorf besonders gründlich putzen, damit die Spurenstoffe präzise gemessen werden konnten. So lange lief die Testanlage: Feine Düsen spritzten in einem separaten Abwasserbecken vollautomatisch Ozongas aus einem elektrisch betriebenen Generator ein. Das Gas – besser bekannt als Strahlungsschild in der Stratosphäre – ist für Menschen giftig, seine Handhabung ist jedoch in der Trinkwasseraufbereitung längst Routine, auch bei der Aufbereitung von Zürichseewasser. «Neu ist die Anwendung bei Abwasser, wo die Mengen von Wasser und Schmutz im Tagesverlauf schwanken. Im zweiten Versuch in Vidy bei Lausanne wurde ein Becken mit Aktivkohle aus gemahlener Steinkohle eingebaut. Die Spurenstoffe heften sich an die poröse Oberfläche der Kohlepartikel; die entstandene Schlacke muss mit dem Klärschlamm zusammen verbrannt werden. Wenn pro Kubikmeter Abwasser zehn Gramm Kohle benötigt werden, macht das auf 1000 Einwohner jährlich eine Tonne zusätzlichen Abfalls. Die beiden Pilotversuche ergaben, dass beide Techniken die Mikroverunreinigungen gründlich entfernen, was herkömmliche Kläranlagen nur zu 40 Prozent schaffen. Ein Team um Cornelia Kienle vom Ökotoxzentrum der Eawag und der ETH Lausanne (EPFL) unterzog das gereinigte Wasser einer Reihe von Biotests: Sie tröpfelten es auf Hefezellen in der Petrischale, um die östrogene Wirkung zu testen, führten für Industrieabwässer entwickelte Toxizitätstests mit Wasserflöhen, Leuchtbakterien und Grünalgen durch und beobachteten, wie Baby-Regenbogenforellen im Ausflusswasser gediehen. Im Schnitt sank die Menge der rund 50 gemessenen Spurenstoffe um 80 Prozent; im gleichen Mass sanken auch ihre Auswirkungen auf Organismen. Einer der häufigsten Stoffe – das Schmerzmittel Diclofenac, von dem in der Schweiz jährlich über 4 Tonnen verkauft werden – konnte je nach Versuchsort zu 80 bis 100 Prozent entfernt werden. Der verweiblichende Effekt von Hormonen auf Fischlarven verschwand, und im Furtbach hinter der Regensdorfer Anlage konnten wieder mehr empfindliche Flussinsektenarten gezählt werden. «Das ist ein sehr, sehr grosse Verbesserung», sagt Kienle. Ozon wird favorisiert Welche der beiden Methoden eingesetzt würde, hängt von den Bedingungen in den einzelnen Kläranlagen ab. «Ich würde bei überwiegend kommunalem Abwasser dem Ozon den Vorrang geben», sagt Hansruedi Siegrist, Leiter des Forschungsbereichs Verfahrenstechnik an der Eawag. Denn Ozon entfernt nicht nur Spurenstoffe, sondern entkeimt und entfärbt das Abwasser auch und entfernt Gerüche; zudem ist es in der Schweiz bereits in der Trinkwasseraufbereitung im Einsatz. Nachteile sind seine Toxizität, Abbaustoffe, die mit einem Zusatzfilter entfernt werden müssen, sowie die energieaufwendige Gewinnung. Siegrist schätzt jedoch, dass die Ozonung des Abwassers den jährlichen Stromverbrauch pro Person von rund 1000 Watt um nur ein Watt erhöhen würde – ein kleiner Posten. Aktivkohle ist zwar ungiftig, benötigt aber deutlich mehr Energie bei der Herstellung, die häufig in Schwellenländern stattfindet, und muss zudem entsorgt werden. Der Haken am Erfolg: Er ist nicht gratis. Nach den Kriterien der geänderten Gewässerschutzverordnung müssten rund 100 von 700 Kläranlagen in der Schweiz bis 2022 saniert werden; im Kanton Zürich wäre es jede zweite. Das würde rund 1,2 Milliarden Franken kosten, schätzt der Bund. Der Betriebsaufwand dürfte bei der grössten Kläranlage der Schweiz, dem Werdhölzli, um 8 Prozent steigen, bei kleinen Anlagen um bis zu 25 Prozent. «Unsere bestehende Infrastruktur hat über 67 Milliarden Franken gekostet», hält Schärer vom Bafu fest. Dieser Investition sei es zu verdanken, dass erstickte Seen und schäumende Bäche heute wieder sauber und belebt seien. Umweltverbände stören sich – neben den hohen Kosten – auch an der einseitigen technischen Lösung. «Es ist unverständlich, warum ein rein technischer Lösungsansatz als umfassende Strategie dargestellt wird», sagt Andreas Knutti, Verantwortlicher Bereich Wasser beim WWF. «Es muss auch beim Verbrauch angesetzt werden.» Sämtliche Chemikalien müssten geprüft, die gefährlichen verboten und durch unproblematische ersetzt werden. Kurzfristig erscheint es jedoch wenig praktikabel, gängige Schmerzmittel oder Antibabypillen zu verbieten. Zudem scheiden Frauen auch natürliche Östrogene aus. «Das neue Chemikaliengesetz zielt darauf, sehr giftige und schwer abbaubare Substanzen zu regulieren», sagt Schärer vom Bafu. «Derzeit erachten wir die technische Lösung, die ein möglichst breites Spektrum an Stoffen eliminiert, aber als die sinnvollste.» Auch eine Aufgabe kleiner, veralteter Kläranlagen zugunsten grösserer und moderner Regionalanlagen fordern die Umweltverbände. «Seit Jahrzehnten belasten Kleinanlagen unsere Gewässer», sagt Knutti. «Der Druck auf Zusammenschlüsse muss erhöht werden.» Verlust für Drogenfahnder Über die Notwendigkeit, die Mikroverunreinigungen loszuwerden, herrscht jedoch Einigkeit – ausser vielleicht bei der Kriminalpolizei. Denn nebst Antibabypille und Antibiotika hinterlassen auch die Abbauprodukte von Kokain ihre Spuren im Abwasser. Dank hochsensiblen Messgeräten können Wissenschaftler heute so den Drogenkonsum der Schweizer abschätzen. Christoph Mathieu von der Universität Bern fand an einem Sonntag im Zürcher Abwasser Spuren von 650 Gramm Kokain – das sind rund 19 000 Linien an einem einzigen Sommerwochenende. Wird das Abwasser von den Mikroverunreinigungen gereinigt, verlieren die Fahnder einen ihrer verlässlichsten Informanten. Das Wasser enthält so viele Hormone, dass männlichen Fischen vielerorts Eizellen im Hodengewebe wachsen. Wie bei den Menschen leben auch bei den meisten Affenarten die Weibchen länger als die Männchen. Das zeigt eine im Fachmagazin «Science» publizierte US-Studie. Der Mensch ist zwar die langlebigste Primatenart, aber der Ablauf seiner Alterung unterscheidet sich nicht wesentlich von jenem bei Affen. Bisher waren Biologen davon ausgegangen, dass die Menschen während ihrer langen Lebenszeit anders und langsamer altern als die anderen Primaten. Anne Bronikowski von der IowaState-Universität in Ames und Susan Alberts von der Duke-Universität in Durham verglichen den individuellen Verlauf der Alterung bei fast 3000 Affen aus sieben Arten. Es handelte sich dabei um Sifaka-Lemuren aus Madagaskar, Kapuzineraffen aus Costa Rica, Spinnenaffen aus Brasilien, Diadem-Meerkatzen und Paviane aus Kenia sowie Schimpansen und Gorillas. Hohes Risiko bei den Jungen Die Forscherinnen massen den Alterungsverlauf, indem sie bestimmten, wie sich die Sterbewahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens verändert. Diese Daten glichen sich bei all diesen Arten und entsprachen auch den für Menschen typischen, wie die beiden Forscherinnen berichten: Nach einem hohen Risiko in jungem Alter folgt eine Phase der relativen Sicherheit, danach steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben kontinuierlich an. Auch in einem anderen Punkt ähneln die Menschen ihren nächsten Verwandten: Bei fast allen untersuchten Primatenarten leben die Weibchen länger, das Todesrisiko der Männchen steigt früher. Eine Ausnahme machen hier die brasilianischen Spinnenaffen. Ihre Männchen leben ebenso lange und mit gleichem Risikoverlauf wie die Weibchen, möglicherweise wegen ihres sehr wenig aggressiven Verhaltens bei der Konkurrenz um Weibchen. Sifaka-Lemuren verhalten sich da völlig anders. Die Männchen konkurrieren ihr Leben lang heftig um die Weibchen – und sie altern und sterben besonders schnell. Die Unterschiede in der Alterung der verschiedenen Arten zeigten keinen Zusammenhang mit ihrer Verwandtschaft, sondern könnten ausschliesslich auf den Lebensumständen beruhen, berichten die Forscherinnen. Dies bedeute, dass der Mensch trotz seiner langen Lebensspanne, die er der modernen Medizin verdanke, immer noch ein typischer Primat sei. (sda/dpa) Kurz Universität Bern Tropfsteine zeugen von Sintfluten im Schwarzen Meer Das Schwarze Meer war lange ein vom Mittelmeer isolierter Süsswassersee. In den letzten 670 000 Jahren kam es aber laut einer Berner Studie rund ein Dutzend Mal zu gewaltigen Meerwasser-Einflüssen. Solche Wassereinbrüche könnten die historische Basis sein für die biblische Geschichte der Sintflut. Um die Vorgänge zu rekonstruieren, nutzte das Team um Dominik Fleitmann vom Institut für Geologie der Universität Bern und vom Oeschger-Zentrum für Klimaforschung ein ungewöhnliches geologisches Archiv: Tropfsteine aus einer Höhle. Die Zusammensetzung der Sauerstoffisotopen der Steine gibt Hinweise auf das Regenwasser in der Vergangenheit, denn dieses wird in den Tropfsteinen versteinert. Die Niederschläge wiederum werden beeinflusst von der Wasserverdunstung des Meers. So lässt sich anhand der Tropfsteine feststellen, wann das Meerwasser eher salzig und wann es süss war, wie die Forscher im Fachmagazin «Nature Geoscience» schreiben. Es sei erstaunlich, wie oft sich der Zustand des Schwarzen Meeres verändert habe, meint Fleitmann. Die Rekonstruktionen zeigten, dass mindestens zwölf Mal Mittelmeerwasser eingebrochen sei und mindestens sieben Mal eine Verbindung zum Kaspischen Meer bestanden habe. (sda)