Leseprobe hier - Philosophische Praxis Gerd B. Achenbach

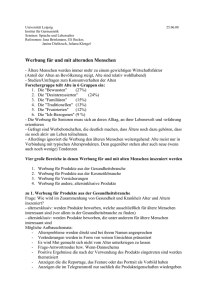

Werbung

Auch im Dunkel der Nacht bewegen wir uns doch um die leuchtende Sonne. Hans Kudszus Zuvor Vom Richtigen im Falschen - was für ein komplizierter Titel? Und Wege philosophisch inspirierter Lebenskönnerschaft das klinge auch nicht eben, als sei hier jedermann eingeladen mitzugehen? Doch, entschieden ja, und wirklich jeder. Oder sollte das Nachdenken darüber, wie gut und richtig zu leben sei, Sache von Profis und Spezialisten sein? Nein, es ist die eines jeden, einerlei, wo und wie er sich herumtreibt. Was hier beschäftigt, sind also buchstäblich „Jedermanns-Angelegenheiten”. Oder ist da einer, der behaupten dürfte, nun ja, er sei nun mal hier, er lebe, er lasse es sich gut sein, er genieße seine Tage und habe entschieden nicht vor, etwas daran zu ändern, geschweige denn ändern zu lassen? Der sagen könnte, er habe beschlossen, mit diesem schönen Leben in alle Ewigkeit nicht aufzuhören, und schon gar nicht werde er dulden, daß ihm ein Ende gemacht wird? Ich muß ergänzen: Gibt es einen, der so reden dürfte, ohne sich bei allen, die bei Verstand sind, lächerlich zu machen? Wenn nicht, dann ist das Thema des ersten Essays - mit altehrwürdigem Begriff „Vergänglichkeit” betitelt - ein „Jedermann”-Thema. Und ist es wirklich. Denn eines ist gewiß, ein einziges vielleicht ist allen Menschen, so verschieden sie sonst sind, gemeinsam, und dies so streng wie unerbittlich: Es geht mit ihnen - um verfänglicher zu reden: - es geht mit uns, so wie es geht und bisher ging, nicht weiter, zumindest nicht in alle Ewigkeit. Irgendwann ist Schluß, das heißt: das Leben, das uns tagtäglich zur Gewohnheit wurde und im besten Falle lieb geworden ist, ist befristet, und am Ende ist die Frist entschieden schneller um, als wir am Anfang dachten. Das ist nicht ein, das ist das „Jedermann”-Problem. Oder das „Leben in Widersprüchen”, von dem der zweite Essay handelt: Meldet sich einer zu Wort, der von sich behaupten dürfte, er wisse gar nicht, was gemeint sei? Er jedenfalls, er lebe nicht in Widersprüchen? In seiner Welt sei vielmehr alles miteinander ausgewogen und im Lot? Wer so redete, faselte wie ein Somnambuler - den lassen wir laufen, ohne ihn aufzuwecken, sonst stürzt er uns ab ... „Vertrauen”, wovon der nächste Essay handelt, ist Grundlage und unaufhebbare Bedingung allen Lebens: nicht einen Tag, nicht eine Stunde, nicht einmal eine einzige Minute könnten wir bestehen, ohne zu vertrauen, so wie wir nicht leben können, ohne ein- und auszuatmen. Welches Thema also wäre wohl im strikten Sinne mehr ein Thema, das jedermann betrifft? Allerdings - dann folgt ein Stoff, von dem ich vorsichtshalber hier bereits bekenne: er ist entschieden nicht die Sache je- dermanns. Im Gegenteil! Eher brächte man ihn in Verdacht, er rieche anrüchig, der schlechte Dunst des „Elitären” gehe von ihm aus ... Worum geht's? Um den Humor. Und in der Tat: Humor ist selten. Humorlos ließe sich ergänzen: allzu selten. Obwohl wir ihn - das ist die These des Versuchs - sehr nötig haben und schon bald noch nötiger ... Doch über diese undeutliche Andeutung hinaus verrate ich an dieser Stelle nichts. Was ich allerdings statt dessen gern preisgebe, ist eine Nebenabsicht, die sich für mich mit der Reihe dieser Essays verbindet: Sie sollen, einer nach dem andern, ihren Ton jeweils heben, und dann wird sich, mit hellerem Klang, zugleich die Stimmung klären und heiterer, leichter, zuversichtlicher werden. Wirklich ist es mir, als wüchsen den Kapiteln Flügel nach und nach, so daß nicht viel fehlt, und sie gerieten in Versuchung abzuheben. (Jeweils ganz zuletzt, im einen und im andern Fall, gestatte ich es ihnen auch: dann ziehen sie tatsächlich himmelwärts, und ich lass' sie ziehen, auch wenn ich weiß, der eine oder andere - zeitverhaftet, erdenschwer und bodenständig - wird ihrem Flug fassungslos bloß hinterherschauen ...) Für die angekündigte Erleichterung des Tonfalls - der am Anfang, mit dem eröffnenden Kapitel „Über die Vergänglichkeit”, gewissermaßen noch in schwerem, dunklem Moll anhob, inzwischen allerdings in helles Dur hinübermoduliert ist - steht das Nicht-Kapitel „Warum, zum Glück, hier nichts zum Glück zu lesen ist”. Eigentlich ist es gar kein Kapitel, sondern nur eine zwischengeschobene Frechheit und ein Ausdruck übermütigen Respektverlustes. Und um zumindest anzudeuten, wem und was da der Respekt versagt wird, so bekenne ich: jener modischen Lebenskunst-Philosophie, die sich „das Glück” auf das Panier geschrieben hat. Aber Trost? Und Trösten? Sind das etwa Themen, die den annoncierten Ton der Heiterkeit vertragen? Wird es mit der Frage, die der vorletzte Essay zu behandeln verspricht: „Kann Denken trösten?” - nicht bitter ernst? (Übrigens: Der Titel steht in Anführungszeichen, denn es handelt sich um ein Zitat.) Zur Antwort leihe ich mir eine Notiz des spanischen Philosophen Ortega y Gasset aus. Philosophie, sagt Ortega, verdanke sich dem Entschluß, zumal im Angesicht der schrecklichen Probleme die Fassung zu bewahren. Und dann hänge ich die Frage an: Sollte Trost zu wissen, Trost zu sein, eine „trostlose” Angelegenheit sein? Also, ich bleibe dabei und erkläre - indem ich mich einer meteorologischen Metapher bediene -, im Verlauf des Buches werde sich das Klima durchaus bessern, sonniger, auch heiterer werden. (Heiterkeit übrigens - der ich eigentlich ein eigenes Kapitel widmen wollte - ist eine wetterkundliche Metapher. Später einmal, in geprüftem Alter, nehme ich mich des Themas an, soviel ist beschlossen. Es gibt eben Früchte, die nicht im Sommer, nicht im Herbst, die vielmehr erst im Winter erntereif sind.) Winter. Das könnte - auf den ersten Blick - das Stichwort für das letzte und längste Kapitel sein, dem bestimmt ist, das Reiseabenteuer dieses Buches abzuschließen: „Über das Altern”. Ich weiß, mancher, der es gut meint, wird jetzt sagen: War das wirklich nötig? Deine Leser noch zum Schluß mit solcher unerfreulichen Materie malträtieren? Ein Schön-Wetter-Thema ist was andres. Und mancher wird sich mokieren: Steht dir denn, mit deinen lächerlichen fünfundfünfzig Jahren, überhaupt schon zu, ein so heikles Thema abzuhandeln? Doch ich lasse mich nicht provozieren. Es gibt Fragen, die überhöre ich - ginge ich darauf ein, wären rasch die Grenzen jedes Vorworts überdehnt. Statt dessen beschränke ich mich und sage: Mit „Vergänglichkeit” eröffne ich den Reigen - „Über das Altern” beschließt ihn. Das erweckt den Anschein einer „runden Sache”: Das Ende kehrt zurück in seinen Anfang, mit ihrem Maul faßt sich die Schlange selbst am Schwanz, die Reise führt an ihren Ausgangspunkt zurück. Dies als formales Argument und als stilistische Rechtfertigung. Dann aber frage ich: Was, wenn es gut geht, erwartet uns denn schließlich und zuletzt? Nicht, daß wir älter werden, daß wir altern, schließlich Alte sind? Und dann: Wenn es so ist welches Thema wäre wohl geeigneter, den Schluß zu machen? Weiter: Wenn uns, so es gut geht, als der letzte Akt bestimmt ist, alt zu werden - ist dann etwa nicht die Frage von Interesse, als wer und wie wir in das Alter kommen? Etwa rücklings, so daß es uns von hinten kalt erwischt? Werden wir - noch einmal meldet sich der „Jedermann”! -, wenn wir zur letzten Szene auf der Bühne zu erscheinen haben, verzweifelt jammern, elend betteln und uns würdelos beklagen, bis wir uns am Ende doch geschlagen geben und ergeben müssen? Oder werden wir mit Würde, aufrecht, zuversichtlich, vorbereitet und gewappnet unsern letzten Auftritt haben? Wird die Zeit uns schleppen und schleifen, oder werden wir unseren Weg erhobenen Hauptes gehen - weil es unser Weg ist, unsere Bestimmung? Womöglich ist es an der Zeit, eine alte, viel gelobte Losung umzuschreiben und zu sagen: Philosophieren heißt lernen - alt zu werden. Die andere, die biblisch überlieferte Sentenz, die wir ebenfalls in neue Kleider stecken, hieße dann: Herr, lehre uns bedenken, daß wir altern, auf daß wir weise werden. In der Tat: Lebenskönnerschaft ist unterwegs zu diesem Ziel. Sie gibt sich nicht so leicht zufrieden, sie ist anspruchsvoll, will hoch hinaus, sucht ohne Abstriche das Äußerste und Beste. Und dies Ultimo hat einen Namen: Weisheit. Das Antlitz der Weisheit aber ist heiter, dann und wann einmal verschmitzt, und wenn es gilt, gibt sie sich seriös, um keinen Anstoß zu erregen. Wieder scheut sie sich auch nicht, hin und wieder anzuecken - denn manchmal steht sie eben quer und also irgendwie im Wege, sperrig, ein ungehöriger und provokanter Ruhepunkt gerade dort, wo alles unterwegs ist. Dann wieder macht sie sich verdächtig, weil sie im Aufbruch ist, wo man ansonsten seine Ruhe haben möchte. So oder so: Mitten auf der Gasse, im Gewühl der Menschen, fühlt sie sich wohl - auch wenn die meisten einen Bogen um sie machen ... Weisheit braucht keine Sonntagsstimmung, sondern bewährt sich im Betrieb des Alltagslebens. Doch eines ist zuvor noch nötig, ein Aufschluß und ein Hinweis, knapp und kurz, eine Andeutung zumindest. Das Buch - nicht nur sein Titel - spielt auf anderes und Vorbildliches an. Zugleich jedoch verschmäht es, philologisch und pedantisch darauf hinzuweisen. Und selbst dort, wo es implizit mit jener „Minima Moralia” sich unterhält, die das Wort lancierte, „Es gibt kein richtiges Leben im falschen”, bezieht es sich nicht, jedenfalls nicht ausdrücklich, auf jenes sehr zu recht berühmte Werk Adornos. Dennoch: Eine Antwort - kurz gefaßt, anspielungsreich, ein wenig kryptisch und verrätselt - habe ich gewagt ... Sie folgt als „Zueignung”. Eine solche hatte seinerzeit Adorno, wie Goethe dem Faust, seinen „Reflexionen aus dem beschädigten Leben” vorangestellt.