Muskulatur des äußeren Ohres

Werbung

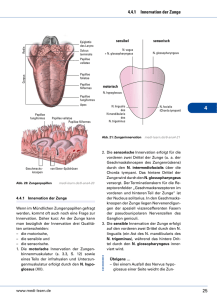

Kritischer Beweis Materialsammlung für die mundmotorische Übungsbehandlung Erarbeitet durch: Nicola Pugh (0933465) Logopädie Hochschule Zuyd, Heerlen Praktikumsbegleiter: Mareike Mir Dozentenbegleiter: Nicole Hamers Inhalt 1. Theoretischer Hintergrund: mimische Muskulatur (Anatomie) Lippen Zunge Kiefer Gaumen 2. Wozu sind mundmotorische Übungen sinnvoll? 3. Materialsammlung mundmotorischer Übungen 1. Sensibilisierung 2. Kräftigung 4. Fallbeispiele 1. Fallbeispiel 1 2. Fallbeispiel 2 3. Fallbeispiel 3 5. Fazit 1. Theoretischer Hintergrund der mimischen Muskulatur Gesichtsmuskeln Gesichtsmuskeln der Lidregion Mundöffnung – Gesichtsmuskeln der Mundspalte Muskeln der Kopfschwarte Muskeln der Nasenöffnung Muskulatur des äußeren Ohres Die Beschreibungen zur mimischen Muskulatur sind unter den folgenden Nummerierungen unterhalb des Bildes zu finden. Das Platysma (c) und die Kaumuskeln M. temporalis (a) und M. masseter (b) werden in den Beiträgen beschrieben. Die Gesichtsmuskeln bilden ein komplexes Geflecht. An unserer Haut setzen sich die Gesichtsmuskeln über ein Fasersystem Namen superfizielles muskuloaponeurotisches System (SMAS) an und ermöglichen so die komplexe Mimik. Jeder Muskel hat eine Funktion (manchmal rudimentär), jedoch ist bei jeder Gesichtsbewegung eine Vielzahl von Gesichtsmuskeln beteiligt. Gesichtsmuskeln der Lidregion: 1. Musculus orbicularis oculi – Schließmuskel der Augenlider: Schließt die Lider; bewegt die Augenbraue. 2. M. Depressor supercilii – Augenbrauensenker: Zieht die Haut der Glabella und des Nasenrückens gegeneinander. 3. M. Corrugator supercilii – schmaler Augenbrauenrunzler: Der schmale Augenbrauenrunzler liegt unter dem Augenbrauensenker. Dieser Gesichtsmuskel ist zuständig für den zornigen Blick. Mundöffnung – Gesichtsmuskeln der Mundspalte 4. M. Orbicularis oris – Mundschließmuskel, Mundringmuskel: Verengt und schließt die Mund; formt Kußmund bzw. Spitzmund. 5. M. Buccinator (auch buccalis) – Backenmuskel, Trompetermuskel: Die Synonyme Backenblaser, Saugmuskel, und Trompetermuskel beschreiben seine Funktion treffend. 6. M. Depressor labii inferiores – Niederzieher der Unterlippe: zieht die Unterlippe nach seitlich unten 7. M. Depressor anguli oris – Herabzieher des Mundwinkels: Herabziehen der Unterlippe 8. M. Transversus menti – querverlaufender Kinnmuskel: Nur hin und wieder angelegt. 9. M. Risorius – Lachmuskel: Er macht trotz seines Namens nur ein Teil, der beim Lachen involvierten Gesichtsmuskulatur aus. Er zieht die Mundwinkel zur Seite und bildet das 'Lachgrübchen'. 10. M. Mentalis – Kinnmuskel – Heber des Kinns. 11. M. Levator anguli oris – Heber des Mundwinkels: zieht den Mundwinkel nach oben 12. M. Levator labii superioris – Heber der Oberlippe: zieht Oberlippe nach oben 13. M. Levator labii superioris alaeque nasi – Heber der Oberlippe und des Nasenflügels: Zieht den Nasenflügel und die Oberlippe aufwärts 14. M. Zygomaticus major – großer Jochbeinmuskel: Es handelt sich um den eigentlichen Lachmuskel. Er zieht die Mundwinkel nach außen oben. 15. M. Zygomaticus minor – kleiner Jochbeinsmuskel: zieht die Oberlippen nach außen oben Muskeln der Kopfschwarte - M. epicranius M. epicranius kann unterteilt werden in den M. occipitofrontalis und den M. temporoparietalis. Die Muskelanteile liegen an der Schläfe, am Hinterhaupt und an der Stirn. 16. M. Occipitofrontalis: Teilt sich auf in den vorderen Bauch (Stirn) und den Hinterhauptsbauch. 16a. Venter frontalis – Stirnmuskel: Der Stirnmuskel (Musculus frontalis) liegt großflächig auf der Stirn und hebt die Augenbrauen und die Stirnhaut. 16b, Venter occipitalis - Hinterhauptsmuskel 17. M. Temporoparietalis: Heben der Ohren; Der Gesichtsmuskel liegt dem M. temporalis (ein Kaumuskel) auf. Muskeln der Nasenöffnung 18. M. Nasalis – Nasenmuskel: Verengung des Nasenloches 19. M. Depressor septi nasi – Niederzieher der Nasenscheidewand: Der Muskel kann entgegen seines alten deutschen Namens die Nasenscheidewand nicht bewegen. Herabziehen der Nasenspitze 20. M. Procerus: Hauptnasenrümpfer Muskulatur des äußeren Ohres Die Muskulatur des äußeren Ohres gehört ebenfalls zu den Gesichtsmuskeln hat aber beim Menschen keine Bedeutung mehr. Die Lippen Die muskuläre Grundlage der Lippen wird von einem ringförmigen Muskel, dem Musculus orbicularis oris, gebildet. Durch seine feinverzweigte Faserstruktur ist er sowohl mit der Haut als auch mit anderen mimischen Muskeln fest verbunden. Senkrecht zum Lippenrot verlaufende Fasern ziehen die Lippen nach innen. In den Mundwinkel (vergleichbar einer Radnarbe) strahlen radspeichenartig den m. Orbicularis oris umgebende Muskeln ein, z.B der Wangenmuskel (M. Buccinator). Der Nasenwurzelmuskel (M. Depressor septi), der Lippenheber und – senker (M. levator und depressor) und der Oberlippenquadratmuskel (M. Zygomaticus) (Thiele u.a. 1992). Die mimische Muskulatur wird vom VII. Hirnnerv (N. Facialis) versorgt. Diese Muskeln bilden eine Funktionsgemeinschaft, die äußerst differenzierte Verformungen der Lippen z.B beim Saugen, Kauen, Artikulieren, Blasen etc. ermöglichen. Ober- und Unterlippe haben mittig an ihrer Innenseite ein Lippenbändchen (Frenulum labii), das zum Alveolarfortsatz zieht. (Unter Umständen , muss ein zu kurzes Lippenbändchen operativ durchtrennt werden). Eine pränatal entscheidende Entwicklungsphase ist die 4-6. Schwangerschaftswoche, in der sich die aus zwei seitlichen und einem mittleren Teil zusammengesetzte Lippe vereint. Die starke Verflochtenheit dieser verschiedenen Muskelgruppen bedingt eine hohe Auffälligkeit für Anomalien und Fehlentwicklungen. Bewegungseinschränkungen sind die Folge. In ihrem normalen Tonus haben die Lippen eine zentripedal gerichtete Haltefunktion für die Schneidezähne. Sehr oft findet man bei Kindern hypotone Lippen, die einen korrekten Mundschluss verhindern und einen schädigen Einfluss auf die Zahnstellung haben können. Aufgeworfene verdickte Lippen weisen auf eine unbewegliche Muskulatur hin. Weitere Fehlformen der Lippen sind z.B die zu kurze Oberlippe, eingerollte Lippen oder verspannte Lippen. Folge einer offenen Mundhaltung ist die Mundatmung, die wiederum negative Auswirkungen auf lebenswichtige Körperfunktionen (Haltungsschäden, Verdauungsprobleme etc.) hat. Fehlerhafte Angewohnheiten (Habits) sind in der Lippenregion häufig zu beobachten: Lippenlecken, - beißen,saugen, - kauen oder das zu feste Zusammenpressen der Lippen zum Spannungsabbau in der orofazialen Region sollten durch Bewusstmachung und mit Hilfe der Spiele und Übungen abgestellt werden. Bild 1 Die Zunge Die Zunge (Lingua) ist durchgezogen von längs (Mm. Longitudinales linguae), quer (Mm. Transversales linguae) und senkrecht verlaufenden (Mm. Verticales linguae) Muskelzügen. Diese Zungenbinnenmuskeln ermöglichen die vielfachen Formveränderungen des Zungenkörpers (Verkürzen, Verschmälern und Strecken, Abflachen und Verbreitern). Die äußeren Zungenmuskeln, der Griffelzungenmuskel (M. Styloglossus), der Kinnzungenmuskel M. Genioglossus) und der Zungenbeinmuskel (M. Hyoglossus) sind die Verbindung zwischen dem Zungenkörper und dem Skelett. Die bestimmen die Lage und Beweglichkeit im Mundraum (Zurück-und Aufwärtsziehen, Herausstrecken und Senken) (Thiele u.a. 1992) Die Verwobenheit der Muskeln miteinander ermöglicht der Zunge fein differenzierte Bewegungen. Die motorische Innervation der Zungenmuskeln erfolgt durch den XII. Hirnnerv (N. Hypoglossus). Viele Zungenbewegungen sind nur möglich durch eine differenziertere Kommunikation mit dem Mundbodenmuskel (M. Myolhyoideus) und den Über,- bzw. Unterzungenbeinmuskeln. Die Zungenoberfläche ist durchgezogen von verschiedenen Papillen, die Rezeptoren enthalten für Tast,- Schmerz,- Temperaturempfindungen (sensible) und Geschmacksempfindungen (sensorische). Die sensible Versorgung wird vom V. Hirnnerv (N. Trigeminus), die sensorische vom VII, und IX. (N. Facialis bzw N. Glossopharyngeus) geleistet, je nach Lage der Geschmacksknospen. Der Zungenrücken ist durch eine mediane Furche in zwei symmetrische Hälften geteilt. Unterhalb der Furche befindet sich das Zungenbändchen (Frenulum). Ein angewachsenes Zungenbändchen (Ankyloglossun) behindert die Zunge in ihrer Beweglichkeit und sollte operativ durchtrennt werden. Zungenform und -größe können nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit Kieferform, Gaumenform und Zahnstellung beurteilt werden. Oftmals wird fälschlicher Weise eine Makroglossie ( Z.B beim Down-Syndrom) diagnostiziert. Hierbei handelt es sich aber tatsächlich meistens um eine hypotone, vorverlagerte Zunge. Um die Raumlage zu erfassen sucht sich die Zungenspitze immer einen Anlagepunkt. In der Ruhestellung sollte die Zungenspitze am Ende der Papilla incisiva im vorderen Bereich des harten Gaumens liegen. Dies ist auch die Ausgangsstellung für die Schluckbewegung. Das infantile Schlucken ist im Unterschied dazu vorverlagert. Die Zunge als Zentrum des orofazialen Systems hat viele lebenswichtige Funktionen. Im Säuglingsalter ist sie das zentrale Wahrnehmungsorgan. Bei der Nahrungsaufnahme schiebt sie die Speise auf die Kauflächen der Zähne, hilft bei der Durchmischung der Speise mit Speichel, sammelt (durch Senken) die Speise zu einem Bolus und transportiert diesen beim Schluckvorgang in das weitere Verdauungssystem. Bei der Artikulation ist sie die maßgeblich an der Vokal- und Konsonantenmodulation beteiligt. Die Zunge kann eine enorme Kraft aufbringen. Wenn sie fehlerhafte Bewegungen z.B beim Schlucken oder bei der Artikulation ausführt und gegen die Zähne drückt, kann sie diese mit der Zeit um mehrere Millimeter bis Zentimeter verschieben. Auch ist sie formgebend für Gaumen und Kieferbögen. Liegt sie wie beim Mundatmen schlaff auf dem Mundboden, fehlt ihr lateraler Druck gegen den Oberkiefer. Eine Folge davon kann ein schmaler, hoher Gaumen sein. Äußerlich sichtbare Veränderungen der Zunge sind Rötungen, Zungenbelag, Impressionen an den Rändern (Zahnabdrücke), Risse, Schwellungen, Diastase oder Asymmetrien. Eine korrekte Artikulation erfordert neben der Zungenbeweglichkeit auch eine hohe Sensibilität und eine gute Bewegungsempfindung der Zunge. Diese Funktionen werden durch bestimmte möglichen Spiele und Übungen gefördert. „Oralperzeptive Spiele zielen auf die Verbesserung der oralen Sensibilität und Förderung der oralen Sinne ab, darüber hinaus wirken sie günstig auf die mundmotorische Geschicklichkeit und Bewegungsempfindung“ (Hahn, V, in: Bigenzahn, 1995, S.70). Die Fähigkeit der Zunge, Gegenstände dreidimensional zu ertasten, nennt man orale Stereognose (Dahan). In der Therapie ist in diesem Zusammenhang die Identifikation und Diskrimination z.B von diversen Körnern und Samen wichtig. Bild 1 und Bild 2 Die Kaumuskulatur und das Kiefergelenk Die Kaumuskulatur Die Kaumuskulatur besteht im wesentlichen aus vier verschiedenen Muskeln: dem Schläfenmuskel (M. Temporalis), dem eigentlichen Kaumuskel (M. Masseter), dem inneren Flügelmuskel (M. Pterygoideus medialis) und dem äußeren Flügelmuskel (M. Pterygoideus lateralis). Temporalis und Masseter sind zwei stark wirkende „Zubeißer“, d.h sie schließen den Kiefer. Unterstützt werden sie durch den M. Pterygoideus medialis. Die Kieferöffnung bewirken die Mundbodenmuskeln: der zweibäuchige Muskel (M. Digastricus), der Kinn-Zungenbein-Muskel (M. Geniohyoideus) und der Mundbodenmuskel (M. Mylohyoideus). Auch die Schwerkraft zieht den Unterkiefer (Mandibula) nach unten. Um eine Rotation des Unterkiefers beim Zermahlen der Speise zu ermöglichen, tritt der äußere Flügelmuskel in Aktion. Bei einseitiger Kontraktion bewegt er den Unterkiefer zur Gegenseite hin. Außerdem initiiert er den Kiefervorschub durch beidseitige Kontraktion. Er gilt als Führungsmuskel für das Kiefergelenk. Das Zurückziehen des Unterkiefers bewirkt der M. Temporalis. Geschluckt wird in der Kieferschlussstellung. Aktiv sind folglich: M. Temporalis, M. Masseter und M. Pterygoideus medialis. Tonusveränderungen oder Störungen des Bewegungsablaufs beim Kauen haben Einfluss auf die Situation im Kiefergelenk. Eine Bewegungsharmonie beim Kauen sowie ein fester Zubiss – unter Berücksichtigung der Zahnstellung – sind Ziele der myofunktionellen Therapie wie auch der Sprachtherapie im allgemeinen. Das Kiefergelenk Das Kiefergelenk besteht aus den knöchernen Strukturen des Kiefergelenkköpfchens (Caput mandibulae) und der Kiefergelenkgrube (Fossa articularis) des Schläfenbeins (Os temporale). Die Kiefergelenke arbeiten stets als Gelenkpaar. Sie ermöglichen verschiedene Bewegungen. Die Gelenkkapsel ist locker und reich an elastischem Material. Dadurch sind ausgedehnte Bewegungen im Kiefergelenk möglich. 1. Öffnungs- und Schließbewegungen des Mundes (Scharnierbewegung) 2. 2. Vor und Rückwärtsbewegungen des Kiefers ( Schlittenbewegung) 3. Seitwärtsbewegung des Kiefers Die Kaubewegung (Mahlbewegung) ist stets eine kombinierte Bewegung, bei der alle drei Bewegungsformen in komplexer Weise zusammenwirken. Beeinflusst werden diese Kiefergelenkbewegungen von der Form der Gelenkflächen, der Zahnstellung sowie der Kaumuskulatur. Die Zahnreihen dienen als Führungsflächen bei der Kaubewegung. Gebissanomalien sowie abweichende Orofaziale Bewegungsmuster haben Einfluss auf die Form der Kiefergelenkflächen und somit auf den Ablauf der Kiefergelenkbewegungen. Bewegungsstörungen der Kaumuskulatur können sich in schmerzhaften Symptomen äußern. Eine dauernde , unter Umständen seitenungleiche Anspannung der Kaumuskulatur und somit Fehlbelastung beider Kiefergelenke kann zu Gesichts,-und Kopfschmerzen oder auch Kiefergelenkbeschwerden führen. Bild 1 1) M. temporalis - Schläfenmuskel 2) M. masseter - Kaumuskel Bild 2: a) Schläfenbein b) Kronenfortsatz (Processus coronoideus) Bild 3: 3. M. pterygoideus medialis – innerer Flügelmuskel 4. M. pterygoideus lateralis – äußerer Flügelmuskel 4a. Pars superior 4b. Pars inferior Bild 4 Der Gaumen Der Gaumen bildet das Dach der Mundhöhle und dient der Zunge beim Kaufvorgang als Widerpart. Die vorderen drei Viertel des Gaumens sind knöchern und unbeweglich und werden als harter Gaumen (Palatum durum) bezeichnet. Das hintere Viertel, auch weicher Gaumen (Palatum molle) genannt, ist eine von Schleimhaut überzogene bewegliche Muskelplatte, die vom harten Gaumen segelförmig herabhängt und im frei beweglichen Zäpfchen (Uvula) endet. Seitlich steht das Gaumensegel über dem vorderen und hinteren Gaumenbogen mit der Zunge und der Rachenwand in Verbindung. Die Gaumensegelmuskulatur hebt und spannt den weichen Gaumen, sowohl beim Schlucken als auch bei der Bildung der Orallaute. Bei erschlafftem Gaumensegel hängt das Zäpfchen auf der Zungenwurzel. Ein korrekter Schluckvorgang wird durch Heben des weichen Gaumens mit der Uvula und einem sich bildenden Wulst der hinteren Schlundwand (Passavant´scher Wulst) eingeleitet. Die Mundhöhle wird von der Nasenhöhle abgeschlossen (velopharyngealer Verschluss). Dadurch erfolgt ein regelmäßiger Druckausgleich in der Tuba auditiva (Eustachische Röhre). Die Entwicklung des Gaumens wird unter anderem durch eine korrekte Zungenruhelage bestimmt. Ein enger, hoher Gaumen findet sich häufig bei Mundatmern. Bild 1: Bild 2 Quellenangabe: Bücher: Fritsch, H. & Kühnel, W. (2005). Sesam Atlas van de anatomie in 3 delen. (17e geheel heziene druk). Stuttgart. Georg Thieme Verlag Sobotta. (2000). Atlas der Anatomie des Menschen Band 1 mit Studentconsult Zugang: Kopf, Hals, Obere Extremitäten. (Auflage 22). Elsevier. Urban & Fischer Verlag Rauber & Kopsch. (1988). Anatomie des Menschen in 4 Bände (Aufl.1). Stuttgart: Thieme Gray, H. & Lea & Febiger. (1969). Anatomy of the human body. Philadelphia Adams, I. & Struck, V. & Tillmanns-Karus, M. (1997). Kunterbunt rund um den Mund (2. Aufl.). Dortmund. Verlag modernes Lernen Bilder: Autor unbekannt. (Datum unbekannt). Titel unbekannt. (online). Available: http://google.de (Oktober 2012) 2. Wozu sind mundmotorische Übungen sinnvoll? Mundmotorische Übungen sind in sofern sinnvoll, wenn eine Einschränkung der Sprachleistungen,und Sprachfähigkeiten besteht. Hierbei geht es sich vor allem um die Fähigkeit Laute motorisch richtig umsetzen zu können. Alle sprachlichen Laute sind die Basis einer korrekten Sprachumsetzung. Oft liegt eine Störung in der Mundmotorik vor, wenn bestimmte Laute nicht richtig umgesetzt werden können. Ein Beispiel hierzu sind myofunktionelle Störungen: Myofunktionelle Störungen: Gestörtes Muskelgleichgewicht im Mundbereich, dass zu einem Zahnstellungsproblem und /oder Sprechproblemen führen kann. Erste Anzeichen einer Störung der Mund,- und Zungenfunktion: Fehlender Mundschluss Offene schlaffe Lippen Dicke, wulstige Unterlippe und verkürzte Oberlippe Durch häufiges Ablecken werden Lippen sehr rot und rissig Beim Schlucken sind die Lippen zu schlaff oder zu sehr aufeinander gepresst Die Zunge liegt schlaff am Mundboden und legt sich an /zwischen die Zähne Häufig kommt es zum Zungenvorstoß während des Sprechens Häufig ist die Zungenbeweglichkeit eingeschränkt Die Zungenränder sind verdickt, rot oder zeigen Abdrücke der Zähne Geringe Spannung der gesamten Muskulatur im Gesichtsbereich Nadelkissenkinn Schmaler hoher Gaumen, Kiefer wirkt dreieckig Vermehrter Speichelfluss aus dem Mund Schlaffe Körperhaltung im Sitzen und im Stehen Häufige Erkältungskrankheiten und Erkrankungen der Atemwege Die Ziele einer myofunktionellen Therapie (MFT): Fehlerhafte Funktion im Mund,- Hals und Gesichtsbereich zu korrigieren und zu normalisieren → dadurch ausgeglichene Gesichtsbalance und physiologisches Schluckmuster Die oben aufgelisteten Anzeichen können in vielen verschiedenen Störungsbildern vorkommen! 3. Materialsammlung mundmotorischer Übungen 1. Lippen Übungen zur Sensibilisierung der Lippen: Küsschen: Die Lippen der Spieler werden mit einem Lippenstift angemalt. Die angemalten Lippen drücken verschiedene Lippenformen auf ein Blatt Papier. Schön bunt wird es, wenn unterschiedliche Lippenstiftfarben verwendet werden. Wer kann das? Die Lippen werden mit einem Lippenstift angemalt. Ein Spieler denkt sich eine Lippenform aus und drückt seine Lippen auf ein Papier. Die anderen Spieler werden aufgefordert, eine möglichst ähnliche Lippenform nachzubilden. Wer es kann, darf die nächste Lippenform vormachen. Evtl. werden Spiegel zur visuellen Kontrolle benötigt. Summen: Für dieses Spiel braucht man einen Zahlenwürfel (oder Farbwürfel). Vor Spielbeginn wird entschieden, bei welchen Zahlen (oder Farben) gesummt wird. Es kann z.B festgelegt werden, dass bei jeder 1 und 6 gesummt wird (oder aber bei Rot und blau) und zwar so lange, bis der nächste Spieler eine 1 oder eine 6 würfelt (Rot oder blau). Hierbei muss auf einen lockeren Lippenschluss geachtet werden! Übungen zur Kräftigung der Lippen: Knopfübungen Bei diesen Übungen wird ein Knopf benötigt. Dieser muss gratfrei und die Größe eines Ein Euro Stückes haben. Zusätzlich braucht man eine 30 cm lange Baumwollschnur. Der Knopf dient der Stärkung und Kräftigung der Lippenringmuskulatur (M. Orbicularis oris). Und hat direkte positive Auswirkungen auf die Zungenspannung (zentripedale Kraft). Der Knopf wird senkrecht vor die geschlossenen Zahnreihen gestellt. Die Lippen schließen sich. Die muskuläre Kraft beider Lippen hält dem Zug an der Baumwollschnur stand. Alle 3 nachfolgenden Spiele und Übungen werden auf dieser Art und Weise gespielt. Bei allen Knopfspielen sollte auf einen lockeren Lippenschluss geachtet werden. Unter Anspannung verändert sich dann der Lippentonus. Spieler mit starker Erkältung oder Allergien könnten unter Umständen ihren Knopf (Mundschluss) nicht so lange halten, denn ihre Nasenatmung ist behindert. Mit der Zeit kann die Größe des Knopfes verringert werden, um den Schwierigkeitsgrad steigern zu können. Eine aufrechte Sitzhaltung bei den Übungen ist sehr wichtig. Grundübung: Der Knopf wird hochstehend zwischen Schneidezähne und Lippen (vor die Zähne und hinter die Lippen) gelegt und nur mit der Kraft der Lippen festgehalten. Mit einer Hand wird nun an der Schnur gezogen und so die „Festhaltegrenze“ der Lippen herausgefunden. Man kann den Knopf mit Schwung aus dem Mund ziehen oder nur vorsichtig, so dass die Lippen längere Zeit unter Anspannung stehen. Flaschengeist: An den Knopf wird eine Schnur mit einem Stift (Hülse, Strohhalm etc.) gehängt. Jetzt muss der Stift durch Knopfkontrolle in einen Flaschenhals eingelassen werden. Variation: Flaschen mit unterschiedlich großen Hälsen, unterschiedlich dicken Stiften und unterschiedlich langen Schnüren. Kegeln: Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Gegenstände mit einer Holzkugel umzustoßen. Die Holzkugel ist an einer ca. 40 cm langen Schnur befestigt. Die Schnur wird wie bei der Grundübung durch einen Knopf gehalten. Diverse Gegenstände, die als Kegel dienen (Filmröllchen, Plastikdose, Bälle, aufgestellte Bücher, Flaschen, Kerzen, Murmeln etc.) können durch Kopfbewegungen umgekegelt werden. Übungen zur Kräftigung der Lippen: Strohhalm Es gibt Strohhalme mit vielen verschiedenen Durchmessern. Welcher benutzt wird ist nicht von Bedeutung. In dieser Spielesammlung werden eigentlich aber nur Knickstrohhalme verwendet. Bei allen Spielen und Übungen sollte auf einen lockeren Lippenschluss und eine ökonomische Atmung geachtet werden. Eine aufrechte Sitzhaltung ist auch hier sehr wichtig. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Strohhalme nicht mit den Zähnen festgehalten werden, sondern mit der Kraft der Lippen. Tipp: Mögliche Wege um das Ansaugen zu erlernen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mit einem dicken Trinkstrohhalm Flüssigkeit trinken Pappbecher ansaugen und halten Pappröhren dienen als Ansaugmedium Gummischläuche dienen als Ansaugmedium Knickstrohhalme mit Ohrtrichter dienen als Ansaugmedium Diverse Strohhalme dienen als Ansaugmedium Strohhalm Angel: Für jeden Spieler wird ein Knickstrohhalm, sowie diverses Angelmaterial benötigt ( Z.B Fische aus Karton mit Büroklammer) das Angelmaterial wird auf dem Tisch verteilt. Ein Spieler beginnt, indem er den langen Teil des Knickstrohhalms in seinem Mund hält und mit dem kürzeren Teil des Strohhalms versucht einen Fisch zu angeln. Der Knickstrohhalm muss dabei in die aufgebogene Büroklammer gesteckt und kann dann hochgehoben werden. Heruntergefallene Fische werden wieder zurückgelegt und nicht mitgezählt. Saugpuzzle: Ein farbiges Bild wird auf Karton geklebt. Verschiedene „Kleinteile“ werden mit einer Nagelschere herausgeschnitten (je nach Anforderung an die Spieler 6, 10 oder mehr Teile). Das gesamte, jetzt löchrige Bild wird wiederum auf festen Karton geklebt, am besten auf einen einfarbigen Karton, damit die fehlenden Flächen gut sichtbar werden. Ein Spieler beginnt, sucht sich ein Teil des Puzzles aus, saugt es mit Hilfe seines Strohhalmes an und legt es auf die passende Stelle. Der Spieler ist so lange an der Reihe, bis ihm ein Teil vom Strohhalm herabfällt. Anziehpuppe: Die ausgeschnittenen Kleiderteile und der Körper einer Anziehpuppe aus Pappe liegen auf dem Tisch. Jeder Mitspieler hat einen Strohhalm (großer Durchmesser), mit welchem er ein Kleidungsstück der Anziehpuppe ansaugt und es auf den Puppenkörper legt. Übungen zur Kräftigung der Lippen (Spatel): Für die folgenden Übungen wird ein Holzspatel benötigt. Hierbei sollte es sich um einen ca. 10 cm langen und 1cm breiten Spatel handeln. Dieser eignet sich besser als die normalen Spatel. Bei allen Spielen und Übungen sollte auf einen lockeren Lippenschluss geachtet werden. Hierbei sollte der Spatel nicht mit den Zähnen festgehalten werden, sondern wirklich nur mit den Lippen. Eine aufrechte Sitzhaltung ist auch hier sehr wichtig. Lange Mundangel An einem Spatelende wird ein Baumwollfaden ( ca. 30-40 cm) befestigt, an dessen Ende ein Magnet hängt. Das andere Spatelende wird zwischen die Lippen gelegt und festgehalten. So können leichte Gegenstände aus Metall bzw. mit Heftklammern versehene Pappfische oder andere Figuren geangelt werden. Spatelspiel: Ein Papier – zuvor mit Zahlen oder den Buchstaben eines Wortes versehen – wird in eine Klarsichtfolie geschoben. Diese liegt vor dem Spieler auf dem Tisch. Ein Ende des Stapels liegt zwischen beiden Lippen. Auf dem anderen Ende des Spatels liegt ein Wattebausch. Durch eine wippende Bewegung mit beiden Lippen fällt der Wattebausch auf eine Zahl oder einen Buchstaben. Diese(r) kann dann notiert und am Ende des Spiels addiert bzw. aus dem Buchstaben ein Wort gebildet werden. Lippenspiel: Sieh mich doch mal an, was ich mit meinen Lippen kann. Zuerst ziehe ich sie breit, sieh, die Lippen werden weit. Nun forme ich sie zum Blasen rund, das kann ich alles mit meinem Mund. Aber Achtung! Nun wird es schwer, Schau doch bitte einmal her! Einen Strohhalm auf der Oberlippe quer, ich halte ihn mit meiner Lippenkraft sehr. Beide Wangen sauge ich ein, ja richtig, so soll es sein. Kennst du denn noch etwas? Los, probiere es doch – es macht Spaß! 2. Zunge Übungen zur Sensibilisierung der Zunge Zähneputzen: Die Zunge sowie der gesamte Mundinnenraum wird sensibilisiert mit Hilfe von Verschiedenen Materialien. Bei Kindern, die nicht beißen, kann man den eigenen Zeigefinger zur Stimulation benutzen. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit, einen unterschiedlichen Druck auf Zunge, Wangen, Alveolen, Gaumen oder im Mundvorhof auszuüben. Es empfiehlt sich dabei die Benutzung eines Fingerlings. Man kann hierbei auch eine normale Zahnbürste benutzen. Rettungsring – Tunnel – Knochen Aus Buchstabennudeln werden zuvor drei Formen herausgesucht. Der Buchstabe „O“ stellt einen Rettungsring, der Buchstabe „C“ einen Tunnel und der Buchstabe „I“ einen Knochen dar. Bei geschlossenen Augen wird einem Spieler ein Buchstabe auf die Zunge gelegt. Der Spieler soll erraten, um welchen Gegenstand es sich handelt. Zungenmalen: Mit einem befeuchteten Wattestäbchen (mit Wasser verdünntes Mundwasser) oder einem Bergkristall wird auf die herausgestreckte Zunge ein Tannenbaum gemalt. Bei älteren Kindern können es Zahlen oder Buchstaben sein. Diese sollen dann erraten werden. Danach findet ein Rollentausch statt. Übungen zur Kräftigung der Zunge Schnurrbart: Ein Spatel wird präpariert. Auf die Unterseite wird ein Schnurrbart gemalt, auf die Oberseite eine rote Clownslippe. Die Zunge hält den quer auf die Oberlippe liegenden Spatel fest, indem sie mit der Zungenspitze von außen gegen den Spatel drückt. So wird die Unterseite des Spatels, der Schnurrbart, sichtbar. Mit den Händen wird dann der Spatel auf die Unterlippe gelegt und mit der Zunge angedrückt. Jetzt ist eine dicke rote Clownslippe zu sehen. Zungenangel: In einen Baumwollfaden wird oben eine Schlaufe geknotet und unten ein Magnet befestigt. Die Schlaufe wird über die Zungenspitze gehängt. Die Zunge muss spitz geformt sein und nach oben weisen. Mit dieser Angel können alle magnetischen Gegenstände oder z.B mit Büroklammern versehene Bildkarten geangelt werden. Zungenspielereien: Die Zunge bewegt sich hin und her, kreuz und quer und rund herum Sie bewegt sich her und hin, doch dann ist sie im Mundraum drin Da bewegt sie sich hin und her, Du siehst die Beule in der Wange sehr Los, dann versuch doch mal die Zunge zu schnappen, Nein, wirklich, es will nicht klappen? Vor deinen Zähnen kreist die Zunge rund herum, ab und zu ändert sie die Richtung, denn die Zunge ist nicht dumm! Spiel mit der Zunge jetzt ist aber noch die Zunge dran, vorm Spiegel schau´n wir sie uns an Sie kann sich ganz weit strecken, im Anschluss Lippen lecken Und ist sie wieder im Munde drin, so streckt sie sich zum Gaumen hin Jetzt geht sie in den Mund hinein und leckt die Zähne ganz schnell rein Sie begrüßt dort jeden Zahn im Munde, Bevor sie dreht eine lange Runde 3. Kaumuskulatur Übungen zur Sensibilisierung der Kaumuskulatur Gähnübung: Der Mund wird weit geöffnet (wie beim kräftigen Gähnen), der Unterkiefer hängt dabei locker herab. Dieses kann eventuell noch unterstützt werden, in dem beide Handflächen des Übenden den Kiefer nach unten hin abstreichen. Fischmaul: Beide Handflächen des Übenden liegen seitlich an den Kiefergelenken. Der Kiefer wird langsam geöffnet und ebenso langsam wieder geschlossen. Die Handflächen spüren dabei die Bewegung beider Kiefergelenke. Weiche Kaubewegungen: Bei geschlossenen Lippen werden weiche Kaubewegungen produziert, dabei kann ein /m/ gesummt werden. Die beiden Handflächen können das Kiefergelenk ertasten. Kiefergelenkstreicheln Die Therapeutin führt mit einer Feder oder einem Kosmetikpinsel rund um das Kiefergelenk leichte Streichbewegungen durch. Der Mund ist dabei geschlossen. Dabei kann auch ein Sprechvers gesprochen werden. Übungen zur Kräftigung des Kiefergelenks Kau-Schlauch: Der Kau Schlauch wird zwischen die Backenzähne gelegt. Nun soll kräftig zugebissen und wieder losgelassen werden. (im rhythmischen Wechsel). Der Kau Schlauch kann einseitig oder rechts und links zwischen die Kauflächen gelegt werden, je nach Übungsziel. Korkensprechen: Ein Sektkorken wird mit den Schneidezähnen gehalten. Nun soll man damit sprechen. Nach einiger Zeit kann der Sektkorken entfernt werden. Deutlich hörbar ist eine verbesserte Aussprache. In dieser Sprechweise kann man einen Text laut vorlesen. Danach kann derselbe Text noch einmal ohne Korken gelesen werden. Spatelsprache Ein Holzspatel wird mit zusammengebissenen Zahnreihen gehalten. Nun soll man möglichst deutlich sprechen. Im Anschluss daran Lockerungsübungen für den Kiefer machen. Rhythmischer Sprechvers für den Kiefer: Diesen rhythmischen Sprechvers können Sie mit übertriebener Kieferbewegung sprechen. Einige Vokale regen besonders zu einer intensiven Kieferöffnung an. Wiederholungen sind nie langweilig, im Gegenteil diese prägen sich sehr gut ein und sind wichtig, um ein Sprachempfinden zu entwickeln. Oberkiefer – Unterkiefer – das sind zwei Öffnen sich und schließen sich, bewegen sich frei Oberkiefer, Unterkiefer – das sind zwei Kauen viel und sprechen laut, manches Allerlei Oberkiefer, Unterkiefer – das sind zwei Gähnen weit und dehnen stark, es ist Einerlei Oberkiefer, Unterkiefer – das sind zwei 4. Das Gaumensegel Übungen zur Sensibilisierung des Gaumensegels Gurgeln: Man braucht ein Glas Wasser. Ein kleiner Schluck Wasser wird in de Mund genommen. Bevor man ihn hinunterschluckt, gurgelt man damit ( evtl. den Kopf etwas nach hinten legen). Saugspiele: Mit Hilfe einer Toilettenpapierrolle werden diverse Materialien (Papier, Pappe, Folien) angesaugt und wieder abgelegt. Mit diesem Medium können Saugspiele eingeführt werden, bevor andere Medien wie z.b Ohrtrichter verwendet werden. Hier gilt: Je größer der Durchmesser des Saugmediums, desto leichter und einfacher kann der Spieler saugen. Übungen zur Kräftigung des Gaumensegels Ansaugen und Halten: In diesem Spiel braucht jeder Spieler einen Strohhalm mit einem großen Durchmesser, des weiteren ein Glas mit Wasser sowie ein leeres Glas. Das leere Glas steht in einiger Entfernung zu dem gefüllten Glas. Der Abstand kann je nach Können der Spieler variieren. Spielregel ist nun, den Inhalt des Wasserglases mit Hilfe des Strohhalms anzusaugen, zu halten und in das noch leere Glas zu befördern. Damit kann ein Wettspiel veranstaltet werden. Spiele mit diversen Saugmaterialien: Diverse Saugmaterialien liegen auf dem Tisch (Karton, Papier, Blumenseidenpapier, Folie, Watte etc.). Ebenso unterschiedliche Ansaugmedien (Strohhalme in verschiedenen Durchmessern, Knickstrohhalme mit Ohrtrichtern, Gummischläuche, Pappröhren). Jeder Mitspieler sucht sich ein Ansaugmedium aus, saugt die auf dem Tisch liegenden Materialien an und befördert sie auf einen anderen Tisch. 4. Fallbeispiele Fallbeispiel 1: Lippenübungen Personalien: Name: Adresse: Telefonnummer: Geburtsdatum: Alter: Versicherung: Hausarzt: Leon Schuster Simmer Straße 23 52156 Monschau 02472/96492 05.12.2007 4;10 Jahre BEK (Barmer) Frau Dr. Sonja Keilen Bisherige Diagnostik Differenzialdiagnose: Multiple Dyslalie (SP1) / SEV Bisherige logopädische Auffälligkeiten: Leon Schuster ist 4,10 Jahre alt und ist seit Februar 2012 in logopädischer Behandlung. Die Differentialdiagnose lautet Multiple Dyslalie (SP1) / SEV. Leon spricht das /S/ in allen Wortpositionen interdental aus. Das /SCH/ wurde verbessert, jedoch wird dies nicht konsequent in allen Positionen zielorientiert umgesetzt. Die Vorverlagerung des /K/ zum /T/ hat sich verbessern können, jedoch wird dies auch nicht konsequent zielgenau umgesetzt. Wenn Leon unkonzentriert ist, rutscht ihm dann schon mal das /T/ anstatt das /K/ raus. Das heißt auch hier hat der Transfer in die Spontansprache noch nicht statt gefunden. Konsonantenverbindungen wie /KN/, /BL/ und /ZW/ werden oftmals reduziert, sodass letztendlich /KN/ zu /N/ wird, /BL/ zu /L/ und /ZW/ zu /W/ wird. Manche Wörter die auf /EN/ enden werden durch das /EN/ reduziert. Das /CH/ gleicht bei aktiver Aussprache noch sehr dem /SCH/, wobei dies auditiv rezeptiv sehr gut unterschieden werden kann. Leons´ Lippen,- und Zungenbeweglichkeit ist für sein Alter noch stark eingeschränkt. Darum sollte auch an der Mundmotorik gearbeitet werden. Auch ist die auditive Differnzierungleistung unterschiedlich. Manchmal ist sie gut, manchmal schlechter. Laute wie /Sch/ oder /ch/ die zu unterscheiden sind, sind manchmal problematisch für Leon. Laut Verordnung des Kinderarztes soll Leon zweimal wöchentlich Logopädie erhalten. Heute arbeiten wir an der Mundmotorik, an der richtigen Lautaussprache des /sch/ und an der auditiven Differenzierung des /sch/ und des /ch/ Ausführung der mundmotorischen Übungsbehandlung Einleitung: Da Leons Lippen,-und Zungenbeweglichkeit stark eingeschränkt ist, hatte ich mich dazu entschlossen eines der verschiedenen Materialsammlungs-Übungen zur Mundmotorik herauszusuchen und diese mit ihm zu bearbeiten. Da ich ihn sowieso als kritischen Beweis habe, fiel es mir natürlich hierdurch leichter den Vergleich zu ziehen ob normale Mundmotorikübungen mit Karten motivierender, sinnvoller und besser für das Kind sind oder kreativ aufgemachte Übungen.Wir starteten erst mit einer Sensibilisierungsübung und machten dann mit einer Kräftigungsübung der Lippen weiter. Ziel: 1. In dieser Behandlung ist Leon in der Lage zumindest 5 mal einen Kussmund aktiv und motorisch korrekt umzusetzen. Beschreibung der Übung: Sensibilisierung Küsschen: Die Lippen von Leon werden mit einem Lippenstift angemalt. Die angemalten Lippen werden von Leon mit verschiedenen Lippenformen auf ein Blatt Papier gedrückt. Schön bunt wird es werden, wenn sogar unterschiedliche Lippenstiftfarben verwendet werden. Reflektion und Evaluierung: Schon zu Beginn war Leon viel mehr motiviert als sonst, als er nicht die Karten auf dem Tisch liegen sah. Er wusste also anscheinend, dass was anderes kommen würde. Er war etwas aufgeregt und zugleich aber auch etwas unsicher, da er ein Blatt Papier und Lippenstiftfarbe auf dem Tisch liegen sah. Ich erklärte ihm in Ruhe, was wir machen würden. Ich machte es ihm zuerst vor und wartete seine Reaktion ab. Sofort war er Feuer und Flamme. Ich hatte verschiedene Farben für die Lippen geholt, damit er mehr Variationen machen konnte. Als wir den normalen Kussmund gemacht hatten, beschlossen wir auch verschiedene Formveränderungen der Lippen anzunehmen und diese auf Papier zu drücken. Bei den mundmotorischen Karten ist grundsätzlich eine Karte dabei, wo er einen Kussmund machen muss, um einen Kuli zwischen Nase und Mund festhalten zu können. Dies konnte er aber nie besonders gut. Durch diese kreative Übung konnte man aber sehen, dass man durch mehr Kreativität und Motivation einen Fortschritt der motorischen Leistung erzielen kann, da es wahrscheinlich auch für Leon zum Teil unbewusst gemacht worden war. Er hatte wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, dass diese kreative Übungen einen Lerneffekt haben sollte. Er hatte es eher als riesigen Spaßfaktor gesehen was für mich als Therapeutin natürlich sehr günstig ausgekommen war. Man möchte ja schließlich dass das Kind mit Spaß und Motivation Fortschritte macht. Weitere Ziele: 1. In dieser Behandlung ist Leon in der Lage zumindest drei Mal seinen Mund um einen dünnen Strohhalm zu schließen. 2. In dieser Behandlung ist Leon in der Lage für zumindest 5 Sekunden seinen Mund um einen dünnen Strohhalm fest geschlossen zu halten 3. In dieser Behandlung ist Leon in der Lage für zumindest 5 Sekunden durchgehend Luft einzusaugen. Beschreibung der Übung: Stärkung Strohhalm Angel: Für Leon wird ein Knickstrohhalm, sowie diverses Angelmaterial benötigt ( Z.B Fische aus Karton mit Büroklammer) das Angelmaterial wird auf dem Tisch verteilt. Leon beginnt, indem er den langen Teil des Knickstrohhalms in seinem Mund hält und mit dem kürzeren Teil des Strohhalms versucht einen Fisch zu angeln. Der Knickstrohhalm muss dabei in die aufgebogene Büroklammer gesteckt und kann dann hochgehoben werden. Heruntergefallene Fische werden wieder zurückgelegt und nicht mitgezählt. Reflektion und Evaluierung: Leon mag sowieso Angelspiele, da wir dieses Spiel öfters in diversen Behandlungen gemacht haben wenn er z.B keine Lust hatte auf „Na Logo“ oder „Lauter Hexerei“ etc. Da wir aber diesmal auch den Mund dazu nehmen durften, fand er dies natürlich sehr toll. Es war feinmotorisch natürlich sehr schwer und auf einem hohen Niveau, jedoch überwog die Motivation als das nervende „abrackern“. Er war hierbei länger konzentriert und so auch länger bei der Sache, was also hieß, dass er es motivierender und schöner fand als z.B Pustekuchen. Das Spiel Pustekuchen war schon toll für ihn, aber jetzt durfte er ja sogar etwas in den Mund nehmen, was sonst ja absolut tabu ist. Er machte gut mit und fand im Nachhinein kein Ende, weil er unbedingt die Fische haben wollte. Jedoch war auch anzumerken, dass er hier einen schönen Mundschluss hatte und auch besser Saugen konnte. Oftmals war der feste Mundschluss bei ihm ein Problem, zum Teil aber auch denke ich, weil es langweilig war und er keine Motivation hatte es richtig zu machen oder sich zu Bemühen (trotz Belohnung!). Dies war jetzt aber nicht mehr das Problem bei diesem Spiel gewesen. Fallbeispiel 2: Zungenübungen Personalien: Name: Lara Maus Adresse: Telefonnummer: Geburtsdatum: Alter: Versicherung: Hausarzt: Krickelbergerstraße 34 52156 Monschau 02472/724900 08.08.2006 6;02 Jahre Techniker (TEK) Herr Heidemeier Bisherige Diagnostik Differenzialdiagnose: Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) / Interdentalität (s) Bisherige logopädische Auffälligkeiten: Lara Maus ist 6;2 Jahre alt und ist seit September 2012 in logopädischer Behandlung. Die Differentialdiagnose lautet Sprachentwicklungsverzögerung (6 Monate) und eine interdentale Aussprache des /S/ (Sigmatismus). Lara spricht das /S/ in allen Wortpositionen interdental aus. In der Situation (Behandlung) kann sie das /S/ auf Silbenebene mittlerweile kontrollierter aussprechen, jedoch fehlt noch viel Übung um den Transfer in die Spontansprache zu schaffen. Vor allem ihre Zungenmotorik ist sehr schwach. Explosive Laute wie /P/ /T/ oder /K/ kann sie gut umsetzen wobei das /S/, da die Zunge nicht koordiniert und stark genug arbeitet, ein Problem darstellt. Das /Sch/ wird auch oft eher zum /s/. jedoch kann sie dies mittlerweile besser durch eine gestärkte Lippenmotorik umsetzen. Lara ist ein eher schüchternes Mädchen und brauchte längere Zeit als sie das erste Mal zu uns kam aus sich raus zu kommen und aktiv zu werden. Ausführung der mundmotorischen Übungsbehandlung Einleitung: Da Laras Zungenbeweglichkeit und Zungenmotorik stark eingeschränkt ist, hatte ich mich dazu entschlossen eines der verschiedenen Materialsammlungs-Übungen zur Mundmotorik herauszusuchen und diese mit ihr zu bearbeiten. Hierbei konzentrieren wir uns vor allem auf Zungenübungen.Wir starteten erst mit einer Sensibilisierungsübung und machten dann mit einer Kräftigungsübung der Zunge weiter. Ziel: 1. In dieser Behandlung ist Lara in der Lage zumindest zwei, durch den Therapeuten auf die Zunge gemalte Figuren, nur durch die eigene Wahrnehmung (taktiles Verständnis) richtig zu erraten. Beschreibung der Übung: Sensibilisierung Zungenmalen: Mit einem befeuchteten Wattestäbchen (mit Wasser verdünntes Mundwasser) oder einem Bergkristall wird auf die herausgestreckte Zunge von Lara z.B ein Tannenbaum gemalt. Dies soll dann von Lara erraten werden. Es können auch andere Figuren gemalt werden. Wenn wir möchten können wir auch einen Rollentausch machen. Reflektion und Evaluierung: Lara war sehr motiviert und enthusiastisch bei der Sache. Sie fand es sehr lustig kreativer zu arbeiten und passte viel besser auf. Pustekuchen war sogar nichts für sie gewesen, weil sie immer das selbe machen musste. Von den Karten brauche ich dann erst gar nicht zu berichten. Hier aber hatte sie schon alleine Spaß, da sie auf der Zunge kitzelig war. Natürlich fand sie es auch ganz toll, selber mal den Therapeuten zu spielen und mir etwas auf die Zunge zu malen. Hierdurch fühlte sie sich in ihrem Können bestärkt. Ihre Wahrnehmung und Konzentration war währenddessen sehr stark und lang andauernd. Weitere Ziele: 1. In dieser Behandlung ist Lara in der Lage einen kurzen Text mit dem Therapeuten zusammen aufzusagen. 2. In dieser Behandlung ist Lara in der Lage Zumindest 5 Zungenbewegungen aktiv umzusetzen. 3. In dieser Behandlung ist Lara in der Lage parallel zu dem Text zumindest 3 Zungenbewegungen aktiv korrekt umzusetzen Beschreibung der Übung: Kräftigung Zungenspielereien: Die Zunge bewegt sich hin und her, kreuz und quer und rund herum Sie bewegt sich her und hin, doch dann ist sie im Mundraum drin Da bewegt sie sich hin und her, Du siehst die Beule in der Wange sehr Los, dann versuch doch mal die Zunge zu schnappen, Nein, wirklich, es will nicht klappen? Vor deinen Zähnen kreist die Zunge rund herum, ab und zu ändert sie die Richtung, denn die Zunge ist nicht dumm! Reflektion und Evaluierung: Lara ist anscheinend sehr musikalisch. Sie brauchte eine Weile bis sie mit mir zusammen den Text einigermaßen konnte, jedoch hatte sie ein gutes Taktgefühl. Wir nahmen hierzu die Rasseln und versuchten dann die motorischen Zungenbewegungen im Takt zu machen. Dies machte sie gut. Da die Zungenmotorik nicht so stark bei ihr ist, konnten die Übungen nicht genau zielorientiert umgesetzt werden (logisch), jedoch waren die Leistungen im Zungenmotorikbereich viel besser als mit den Karten z.B. Das lag vielleicht auch daran, dass sie unbewusst die Übungen machte und nicht so hinterher war alles perfekt zu machen, da sie zum Teil auch eine kleine Perfektionistin ist. Mit meinen bisherigen Erfahrungen muss ich feststellen, dass viele Kinder zum Teil etwas aktiv besser umsetzen können, wenn sie nicht zwanghaft darauf konzentriert sind. Vielleicht weil sie sich zudem Zeitpunkt, wenn etwas unbewusst gemacht wird, nicht mehr so viel Stress machen. Fallbeispiel 3: Kieferübungen Personalien: Name: Hendrik Morjan Adresse: Telefonnummer: Geburtsdatum: Alter: Versicherung: Hausarzt: Bachweg 2 52156 Monschau 02472/620789 13.09.2007 03;10 Jahre AOK Herr Dr. Bodden Bisherige Diagnostik Differenzialdiagnose: Multiple Dyslalie Bisherige logopädische Auffälligkeiten: Hendrik Morjan ist 5;02 Jahre alt und ist seit August 2012 in logopädischer Behandlung. Die Differentialdiagnose lautet Multiple Dyslalie. Hendrik spricht alle alveolaren Laute interdental aus. Vor allem das /S/ und das /sch/ sind betroffen. Das /s/ wird interdental ausgesprochen, wobei das /sch/ eher lateral ausfällt. Bei Hendrik fällt aber vor allem auf, dass er sehr Kiefer geklemmt spricht. Er macht den Mund nicht richtig auf und verschluckt viele Laute. Dadurch ist er noch schwerer zu verstehen. Hendrik ist ein sehr aufgeweckter Junge, spielt gerne und ist sehr aktiv. Er hat ein gutes soziales Umfeld, wobei mittlerweile auffällt, dass sich einige Freunde von ihm im Kindergarten abwenden weil er so schwer zu verstehen ist. Für die mundmotorischen Übungen habe ich mir jetzt vor allem Kiefergelenkübungen ausgesucht, die ich mit ihm machen möchte, da seine Aussprache durch die Kieferklemmung auch recht hyperton wirkt. Einleitung: Hendrik hat vor allem Probleme damit, dass er undeutlich spricht, dadurch dass er Kiefergeklemmt spricht und nicht gut artikuliert und redet. Daher habe ich mich zuerst natürlich der Mundmotorik zugewendet wobei aber auch nicht nur Wert auf Zunge und Lippen gelegt wird, sondern auch auf die Kieferbewegungen. Ziel: 1. In dieser Behandlung ist Hendrik in der Lage zumindest drei mal so zu tun als würde er gerade aufstehen und herzhaft gähnen (Katzenstrecken) Beschreibung der Übung: Sensibilisierung Gähnübung: Der Mund wird weit geöffnet (wie beim kräftigen Gähnen), der Unterkiefer hängt dabei locker herab. Dieses kann eventuell noch unterstützt werden, in dem beide Handflächen des Übenden den Kiefer nach unten hin abstreichen. Reflektion und Evaluierung: Da Hendrik ein sehr aktiver Junge ist, habe ich ihn zu Beginn der Behandlung erst mal auf die Matte gelegt und habe eine Traumreise mit ihm gemacht, um ihn erst mal entspannter zu bekommen und runter zu holen. Anschließend sagte ich ihm, dass er sich so strecken soll wie eine Katze die gerade erst aufsteht und richtig viel und stark gähnt. Um ihn damit nicht alleine zu lassen legte ich mich neben ihn und machte es mit. Wir hatten hierbei sogar einen kleinen Spiegel dabei, damit er sich dabei selbst angucken konnte. Sinn hiervon war, dass er über sich selber lachen muss, und es dadurch vielleicht öfters macht. Denn ein einfaches gähnen ist nicht besonders interessant für ein Kind. Aber durch das Rollenspiel der Katze funktionierte es erstaunlich gut. Es war eine Herausforderung Hendrik nicht überdrehen zu lassen, sodass er noch bei der Sache blieb. Weitere Ziele: 4. In dieser Behandlung ist Hendrik in der Lage zumindest 5 mal kräftig mit seinen Zähnen auf einen Kauschlauch (Gummischlauch Naturkautschuk) herum zu beißen, 5. In dieser Behandlung ist Hendrik in der Lage zumindest 3 mal auf einen doppel Kauschlauch (Naturkautschuk) herum zu beißen. 6. In dieser Behandlung ist Hendrik in der Lage jeweils einmal „ Alle meine Entchen“ mit und ohne Korken aufzusagen. Beschreibung der Übung: Kau-Schlauch: Der Kau Schlauch wird zwischen die Backenzähne gelegt. Nun soll kräftig zugebissen und wieder losgelassen werden. (im rhythmischen Wechsel). Der Kau Schlauch kann einseitig oder rechts und links zwischen die Kauflächen gelegt werden, je nach Übungsziel. Korkensprechen: Ein Sektkorken wird mit den Schneidezähnen gehalten. Nun soll man damit sprechen. Nach einiger Zeit kann der Sektkorken entfernt werden. Deutlich hörbar ist eine verbesserte Aussprache. Reflektion und Evaluierung: Bei Hendrik hatte ich zu Anfang das Gefühl, dass er nicht genau wusste, was ich von ihm wollte. Natürlich war es auch erst mal recht schwierig ihm genau zu erklären und bei zu bringen was man mit ihm machen wollte. Jedoch nahm ich mir erst mal einen Gummischlauch und machte es vor. Wir stellten uns vor, dass wir gefährliche Tiger wären die die Beute zerbeißen möchten. Der stärkere Tiger würde dann gewinnen und einen Punkt bekommen. (Punktetafel). Als wir dies ein paar mal gemacht hatten gingen wir über zu dem Korkenspiel. Hierbei sollten wir uns gegenseitig abwechseln mit einen Korken (jeder hatte einen) Alle meine Entchen aufzusagen. Zuvor sangen wir das Lied mit einer Rassel, um etwas mehr Rhythmik herein zu bekommen. Danach nahmen wir beide den Korken in den Mund und sangen das Lied auf lustige Weise“. Hendrik lachte sich kaputt und fand es super. Danach nahmen wir die Korken wieder raus und sangen das Lied wieder mit den Rasseln. Für mich war deutlich hörbar, dass er deutlicher und klarer redete. Hendrik fiel dies natürlich mit seinen 5 Jahren noch nicht auf, aber für mich als Therapeut war auch schon in seinem jungen Alter von 5 hörbar, dass es deutlicher war. 5. Fazit Die Materialsammlung für mundmotorische Übungseinheiten ist vor allem dazu bestimmt eine große Auswahl von kreativen mundmotorischen Übungen zu haben, um nicht nur immer die selben mundmotorischen Karten oder Spiele mit den Kindern machen zu müssen. Vor allem Kinder brauchen Abwechslung und Spaß an dem was sie lernen und machen sollen, sonst geht jede Art von Motivation verloren. Gezielte Übungen für Lippen,- Zungen,Kiefer,-und Gaumenstärkung (Sensibilisierung/Stärkung) verhelfen zu einer verbesserten Mundmotorik die wiederum zu einer besseren deutlichen Aussprache verhelfen kann. Bei diesen Übungen ging es aber nicht nur um die Sammlung selber, sondern um deren Nutzen. Ich stelle mir die Frage, ob solch kreative Übungen denn so viel Unterschied machen, als zu den anderen normalen „mundmotorischen Übungskarten“. Die Kinder die die neuen mundmotorischen Übungen ausprobiert haben und im Vergleich dazu in den vorigen Wochen nur immer dieselben mundmotorischen Karten gemacht haben, waren motivierter und besser in der Ausführung. Dies muss man nun aber auch kritisch betrachten. Wenn die Kinder grundsätzlich immer nur das Gleiche an mundmotorischen Übungen machen, ist es logisch und begründet, warum sie diese nicht lange interessant und toll finden. Sie machen sie in der Behandlung dann aus Zwang, aber man kann ihnen ansehen, dass es Ihnen nicht besonders viel Freude macht. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Übungen dann schluderig und unsauber ausgeführt werden. Von zu Hause üben braucht man dann erst gar nicht reden. Wichtig ist es also meiner Meinung nach die Übungen vor allem bei Kindern immer interessant und motivierend zu gestalten, da sie dadurch lieber und auch besser mitarbeiten. Die Hälfte des Erfolges liegt sowieso am Patienten selber, da die Willenskraft und Häufigkeit der Übungseinheiten ausschlaggebend für den weiteren Erfolg sind. Wenn sie motivierter und mit Lust mitarbeiten steigt die Häufigkeit der Übungseinheiten nach meinen bisherigen Beobachtungen. Der positive Nebeneffekt hierbei ist, dass sie sich auch hierbei leichter und besser korrigieren lassen, da sie es auch besser machen wollen. Meist wird sich bei tollen Übungen mehr Mühe gegeben, weil es einfach Spaß macht. Hierdurch haben wir dann das positive Resultat, dass sie Mundmotorik stärker und besser wird, was wiederum dazu führt, dass die Aussprache deutlicher und klarer wird. Bei dem was ich gesehen habe, ist es so, dass ich in kurzer Zeit mit/bei den Kindern sehr große Fortschritte machen und auch sehen konnte. Die Übungen wurden besser und strukturierter ausgeführt, was natürlich zu schnellen kleinen Erfolgen führte. Jedoch waren die alltäglichen Übungen die wir sonst immer gemacht hatten mit halbherzigen Einsatz ausgeführt und nicht ausführlich genug. (Karten). Um aber den wirklichen Effekt dieser Übungen beweisen zu können, müsste man diesen „Test“ über einen längeren Zeitraum beobachten und austesten. Wie reagieren die Kinder, wenn die Übungen kreativ sind aber trotzdem mit der Zeit auch die selben bleiben? Sind diese Übungen dann noch genauso interessant und effektiv wie vorher? Oder merkt man mit der Zeit auch hier, dass der Spaß und die Motivation nachlässt? Mein Fazit für diesen kurzen Zeitraum ist, dass kreative mundmotorische Übungen effektiv, sinnvoll und motivierend sind. Jedoch ist dies nur der Eindruck einer kurzen Zeitspanne und müsste deshalb weiter beobachtet werden, am besten innerhalb eines längeren Zeitfensters. November 2012