Johannes Herber - Die Geschichte der Wolgadeutschen

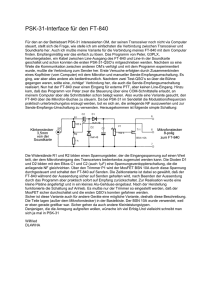

Werbung