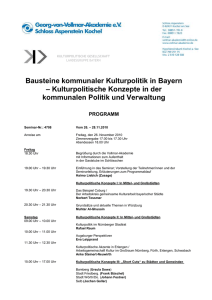

Kultur, Kulturpolitik und kulturelle Bildung – Global

Werbung