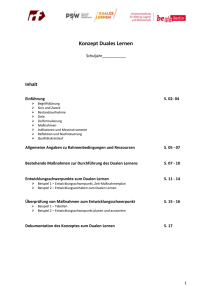

Qualitäts-Selbstcheck

Werbung