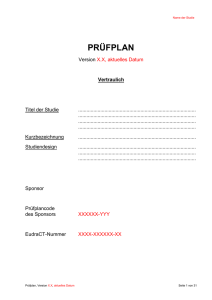

Musterprüfplan - Universität zu Köln

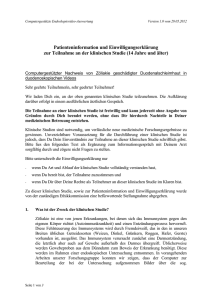

Werbung