Artikel über Epilepsie

Werbung

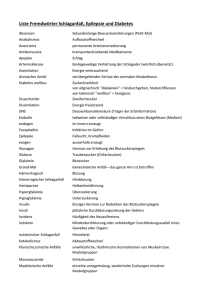

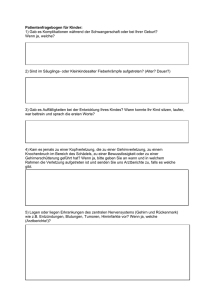

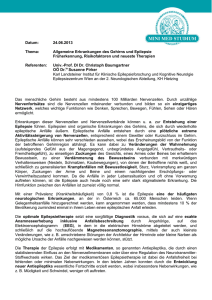

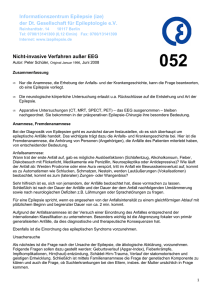

Artikel über Epilepsie Hintergrund III: Diagnose & Therapie Epilepsien werden durch eine umfassende Anamnese und weitere neurologische Untersuchungen diagnostiziert. Eine exakte Diagnose des jeweiligen Epilepsiesyndroms ist notwendig, damit eine gezielte Therapie erfolgen kann. Die genaue Beschreibung der Anfälle durch den Patienten selbst und eventuelle Zeugen ist dabei von großer Wichtigkeit, um eine Klassifikation zu ermöglichen. Mittels des Elektroenzephalogramms (EEG) werden Äußerungen der Hirnfunktion aufgezeichnet. Gewisse Kurvenverläufe sind typisch für eine Epilepsie. Diese lassen sich oft auch zwischen den Anfällen nachweisen. Der diagnostische Wert des EEGs wird jedoch oft überschätzt: Ist der EEG-Befund normal, so ist eine Epilepsie dennoch nicht ausgeschlossen. Und ein auffälliger Befund allein reicht wiederum nicht für die Diagnose, da epilepsietypische Potenziale auch ohne Vorliegen der Erkrankung auftreten können. Von großer Wichtigkeit ist der Nachweis oder Ausschluss symptomatischer Ursachen, die einer speziellen Therapie bedürfen. Hierfür werden bildgebende Verfahren wie Kernspintomographie (MRT) und Computertomographie (CT) eingesetzt. Sie können strukturelle Hirnveränderungen aufspüren, die einem epileptischen Anfall zugrunde liegen. Wenn innerhalb eines Jahres zwei oder mehr epileptische Anfälle aufgetreten sind, so ist eine medikamentöse Therapie indiziert. Idealerweise führt die Therapie zur Anfallsfreiheit, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, so gilt es, zumindest Häufigkeit und⁄oder Intensität der Anfälle zu reduzieren sowie Nebenwirkungen in Grenzen zu halten. Meist lässt sich eine Epilepsie durch Medikamente relativ gut kontrollieren. Etwa sieben von zehn Betroffenen werden anfallsfrei. Bei 25 % reduzieren die Medikamente zwar die Zahl der Anfälle, führen jedoch nicht zur Anfallsfreiheit. Bei etwa 5 % der Epilepsien zeigen die verfügbaren Medikamente keine Wirkung. Viele Patienten haben Vorbehalte gegen eine medikamentöse Therapie: Sie befürchten etwa, durch die Medikamente ruhiggestellt zu werden, haben Angst vor Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Daher ist der Anfall per se für die Patienten nicht immer der Grund für die Therapie. Es sind vielmehr die Auswirkungen eines Anfalls, die Betroffene zustimmen lassen. Verletzungen beim Sturz sind nur eine schlimme Folge. Daneben stehen die psychischen Belastungen, Schwierigkeiten im Berufsleben oder in der Schule, die Einschränkung bei sportlichen Aktivitäten etc. Bis die Therapie anschlägt, ist unter Umständen viel Geduld gefragt ⁄ und mindestens ebenso viel Erfahrung des behandelnden Arztes. Die notwendige Dosis muss bei jedem Anfalls-patienten individuell ermittelt werden ⁄ ein Patentrezept gibt es nicht. Die Devise lautet: “go low and slow”. Es wird schrittweise ausdosiert. Bei weiter auftretenden Anfällen wird die Dosis solange gesteigert, bis entweder die Anfälle aufhören oder die Nebenwirkungen inakzeptabel werden. Anfangs wird eine Monotherapie bevorzugt, bei manchen Patienten sind jedoch nur Kombinationen verschiedener Medikamente erfolgreich. Bleiben die Anfälle bestehen, so muss die Diagnose und die gewählte Therapie immer wieder hinterfragt werden. Oft sind ärztliche Behandlungsfehler die eigentlich Ursache für eine scheinbare Therapieresistenz. Mit Hilfe von EEG und mittels Messung des Serumspiegels kann der Verlauf kontrolliert werden. Der Patient sollte darüber hinaus einen Anfallskalender führen. Nach einer längeren Zeit ohne Anfälle – meist frühestens nach zwei Jahren – ist es bei bestimmten Anfallsformen möglich, die Medikamente langsam abzusetzen. Das Risiko eines Rezidivs ist stark abhängig von der Art der Epilepsie. 1 Bei einigen Betroffenen kommt eine neurochirurgische Operation in Frage – etwa, um den Anfallsherd zu entfernen. Naturgemäß ist ein solcher Eingriff nur bei fokalen Epilepsien möglich. Die genaue Lokalisation des epileptischen Geschehens erfolgt mittels moderner bildgebender Verfahren wie MRT, CT, Positronenemissionstomographie (PET) und Single-PhotonEmissions-CT (SPECT). Von Bedeutung sind darüber hinaus alternative Verfahren wie die so genannte Selbstkontrolle. Einige wenige Betroffene können lernen, epileptische Anfälle zu unterbrechen oder zumindest zu verzögern. Dabei geht es darum, Anfallsauslöser zu erkennen und zu vermeiden oder etwa eine Aura frühzeitig wahrzunehmen. Dies erfordert jedoch viel Einsatz seitens des Patienten – er muss bereit sein, sich aktiv mit seiner Erkrankung auseinander zu setzen. Auch das computergestützte Biofeedback hat zum Ziel, Anfälle zu verhindern, indem das eigene EEG beeinflusst wird. Oft werden diese Verfahren ergänzend eingesetzt, ein Ersatz für Medikamente können sie in der Regel jedoch kaum sein. Pathomechanismus Wenn es im Gehirn gewittert Im menschlichen Gehirn wirken mehrere Milliarden Nervenzellen zusammen, um unser Denken und Handeln zu koordinieren. Störungen in diesem komplexen Organ können sich als epileptische Anfälle äußern. Ursache hierfür kann eine Schädigung des Gehirns sein – beispielweise durch einen Tumor, eine Narbe nach einem Unfall oder einen Schlaganfall. Die auslösenden Schädigungen können so gering sein, dass sie für den Betroffenen keine weiteren Konsequenzen haben – abgesehen von den Anfällen. Gelegentlich lassen sie sich nicht einmal nachweisen. Bei der Entstehung eines epileptischen Anfalls können solche Schädigungen mit einer angeborenen erhöhten Bereitschaft zu Anfällen zusammenwirken. Bei einem epileptischen Anfall kommt es zur unkontrollierten Entladung vieler Nervenzellen gleichzeitig. Dadurch werden einzelne Gehirngebiete unnatürlich gereizt und es kommt zu den jeweils charakteristischen Anfällen. Sie spiegeln die Funktion des betroffenen Gehirnareals wider. Nervenzellen verständigen sich untereinander und mit den Muskeln in der Peripherie über elektrische Impulse. Jede Wahrnehmung, jedes Gefühl, jede Bewegung wird im Gehirn in elektrischen Impulsen kodiert weitergeleitet – diese werden auch Aktionspotenziale genannt. Bei einem epileptischen Anfall entstehen Aktionspotenziale unkontrolliert und salvenartig. Ursache sind höchstwahrscheinlich defekte Ionenkanäle in der Membran der Nervenzellen. Diese Kanäle regulieren normalerweise die Ionenströme und damit die elektrischen Impulse der Nervenzellen. Bekannt ist, dass bei der epileptischen Nervenzelle massiv Calcium in das Zellinnere strömt. Bestimmte vererbbare Epilepsieformen haben ihre Ursache in Defekten der Calcium-Kanäle. Von Bedeutung sind bei der Fortleitung der elektrischen Impulse im Gehirn darüber hinaus so genannte Neurotransmitter. Dabei handelt es sich um Botenstoffe, die Signale von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen können. Sie können entweder hemmend wirken – wie etwa Gammaaminobuttersäure (GABA) und Glycin – oder erregend – wie Acetylcholin, Aspartat und Glutamat. Durch das permanente Dauerfeuer kann eine Imbalance zwischen erregenden und hemmenden Signalen entstehen. Auch dieses Wissen macht sich die Epilepsietherapie zunutze: Indem z. B. der hemmende Effekt von GABA verstärkt oder der erregende von Glutamat gehemmt wird, kann der gestörte Ablauf korrigiert werden. Ein Leben mit Epilepsie “Wenn ich als Kind morgens vom Frühstückshocker kippte, war es halt der Kreislauf!” – der Erfahrungsbericht einer heute 26-jährigen im Epilepsie-Netzwerk. Obwohl Epilepsien so 2 häufig sind, haben viele Betroffene eine Odyssee hinter sich, bevor ihr Leiden erkannt wird. Und wenn die Diagnose schließlich gestellt wird, ist sie ein großer Schock. Seit jeher sind die Epilepsien von Phantasien umrankt: In der Antike galten sie als die “heilige Krankheit” – weil die Menschen glaubten, sie sei von den Göttern auferlegt. In der Volksmedizin wurden sie bis in das 19. Jahrhundert hinein mit Besessenheit erklärt. Epilepsie wurde als Schande vertuscht, die Erkrankten aus der Gesellschaft verbannt. Selbst heute halten sich manche Vorurteile hartnäckig. Eine Meinungsumfrage des Emnid-Instituts bei 2.491 Personen in Deutschland zum Thema Epilepsie aus dem Jahre 1996 ergab, dass jeder fünfte hierzulande Epilepsie für eine Geisteskrankheit hält. Und 15 % lehnten es ab, dass ihre Kinder in der Schule oder beim Spielen auf epilepsiekranke Kinder treffen. Desinteresse, Angst und Verunsicherung prägen nach wie vor den Umgang mit dieser Erkrankung. Die Folge ist: Viele Epileptiker leben zurückgezogen und isoliert, weil sie sich in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert fühlen. Sie werden sozial ins Abseits gedrängt. Es kommt zu seelischen Störungen wie Depressionen – weil das Umfeld mit der Erkrankung nicht umgehen kann. Oft leidet ein Epileptiker mehr unter der Reaktion anderer als unter den Anfällen selbst. Zahlreiche Selbsthilfegruppen steuern dem entgegen. Engagiert vertreten sie die Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit und stärken manchem den Rücken. Viele Epileptiker könnten ein weitgehend normales Leben führen. Und doch ist beispielsweise die Arbeitslosenrate 2-3mal höher als in der restlichen Bevölkerung. Oft müssen Epilepsiekranke Tätigkeiten annehmen, die unter ihren Fähigkeiten liegen. Dabei treten nicht häufiger Arbeitsunfälle auf, auch ist die berufliche Leistung nicht schlechter. Hier tritt die Diskriminierung besonders zu Tage. Je nach Art der Epilepsie müssen Betroffene mit Einschränkungen leben. Dabei geht es um ihren eigenen Schutz – die Gefahr von Verletzungen während eines Anfalls ist groß. So ist das Führen eines Kraftfahrzeuges meist nur möglich, wenn der Betreffende längere Zeit anfallsfrei ist. Auch sind manche Arbeitsplätze ungeeignet für Epileptiker. Wenn Anfälle ohne Vorzeichen auftreten, so bleibt z. B. die Arbeit an gefährlichen Maschinen verwehrt. Hilfen bieten das Arbeitsamt, das Gesundheitsamt und die Hauptfürsorgestellen. Zahlreiche Möglichkeiten stehen hier offen, den geeigneten Beruf zu finden. Im häuslichen Bereich kann die Verletzungsgefahr mit einfachen Mitteln reduziert werden: Ein Herd mit Zeitschaltuhr und die Nutzung von hinteren Herdplatten etwa beugt Verbrennungen vor. Wenn es häufig zu Stürzen kommt, sollten scharfkantige Gegenstände entfernt werden. Große Gefahr droht im Wasser: Bereits die Badewanne kann für nicht anfallsfreie Patienten zum Risiko werden. Vom Schwimmen wird daher dringend abgeraten, es sollte nur in Begleitung eines Rettungsschwimmers erfolgen. Viele andere sportliche Aktivitäten kann ein Epilepsiekranker ausüben – es sei denn, es besteht Gefahr eines Sturzes aus der Höhe. Oft werden pauschale Verbote ausgesprochen, die dem Patienten das Leben unnötig schwer machen. Jeder Einzelne sollte individuell mit seinem behandelnden Arzt besprechen, welche Gefahren bestehen. Kontrazeption, Kinderwunsch und Schwan gerschaft Frauen und Epilepsie Epilepsiekranke Frauen haben es in vielerlei Hinsicht schwerer als ihre Geschlechtsgenossinnen. Angefangen bei der Empfängnisverhütung: Manche Antiepileptika reduzieren die Wirksamkeit oraler Kontrazeptiva (“Pille”). Oft kommt es zu Zwischenblutungen, die als Warnzeichen für einen nicht ausreichenden Schutz gewertet werden können. Meist versagen die oralen Kontrazeptiva, weil durch eine Enzyminduktion in der Leber die Hormone schneller abgebaut werden. 3 Besonders bei einer anstehenden Schwangerschaft empfinden Frauen mit Epilepsie ihre Krankheit als sehr belastend. Die Angst ist groß, mit den unverzichtbaren Antiepileptika dem Kind zu schaden. Generell gilt: Mehr als 90 % der Patientinnen, die während der Schwangerschaft Antiepileptika eingenommen haben, bringen ein gesundes Kind zur Welt. Tatsächlich ist es so, dass die Medikamente im Blut des Embryos in ähnlicher Konzentration vorliegen wie im mütterlichen. Sie können also prinzipiell dem Kind schaden. Fehlbildungen treten bei Kindern epilepsiekranker Mütter zwei- bis dreimal häufiger auf als bei Kontrollkindern (Sibylle Ried, Gertrud Beck-Mannagetta: Epilepsie und Kinderwunsch, Blackwell Wissenschafts-Verlag, 2001) Ein Weglassen der Medikamente kann hingegen zu einer gefährlichen Häufung von Anfällen führen. Zu bedenken ist vor allem, welch großes Risiko etwa ein Status epilepticus für das Ungeborene und die Mutter mit sich bringt. Da insbesondere die ersten Wochen einer Schwangerschaft für die Entwicklung des Kindes bedeutsam sind, sollten Betroffene bereits vor einer geplanten Schwangerschaft mit ihrem Arzt sprechen. Sinnvoll ist es beispielsweise, vor einer Schwangerschaft die Therapie zu optimieren. Die Menge der Medikamente sollte so gering wie möglich sein, Kombinationstherapien vermieden werden. Während des letzten Drittels der Schwangerschaft sollten regelmäßig Serumkonzentrationen der Antiepileptika bestimmt werden, da es unter Umständen zu einer Reduktion der Serumspiegel kommt. Nicht unbedingt ist in diesem Fall jedoch eine Steigerung der Medikamente notwendig. Von Vorteil ist, bereits vor der Schwangerschaft den individuellen therapeutischen Bereich ermittelt zu haben, um gegebenenfalls die Serumkonzentration durch eine entsprechend höhere Dosierung zu halten. Eine enge Kooperation zwischen dem die Epilepsie behandelnden Arzt und dem Gynäkologen ist wichtig. Nur selten beeinflusst eine Schwangerschaft den Verlauf der Epilepsie ungünstig. Wenn die Anfallsfrequenz zunimmt, so ist dies oft in einer non-compliance begründet – wenn die Patientin aus Sorge um das Kind die Medikamente nicht weiter oder in verringerter Dosis einnimmt. Das Neugeborene kann durch die Medikamente sediert sein – es ist schläfriger, hat einen schlaffen Muskeltonus und eine Trinkschwäche. Letzteres kann zu einer unzureichenden Gewichtszunahme führen. Des Weiteren können Entzugserscheinungen auftreten; der Säugling ist dann sehr unruhig, schreit heftig, zittert, spuckt, erbricht und trinkt hastig. Durch die Muttermilch werden diese Entzugssymptome gemindert. Deshalb wird das Stillen im Allgemeinen empfohlen – es sei denn, die Trinkschwäche ist zu stark ausgeprägt. Die meisten Medikamente sind in der Muttermilch gering konzentriert; das Kind sollte dennoch vor allem zu Beginn des Stillens gut beobachtet werden. Nach der Geburt wird oftmals ein Anstieg der Anfallshäufigkeit oder ein Rezidiv beobachtet, die vor allem auf den Schlafmangel zurückzuführen sind. Hier sind Partner oder eine Pflegehilfe gefordert, die junge Mutter so gut als möglich zu entlasten. Viele Frauen fürchten, das Neugeborene während eines Anfalls zu verletzen. Einige Vorsichtsmaßnahmen beugen dem vor – und reduzieren vor allem die Angst. So sollte das Baby auf dem Boden gewickelt, möglichst nur im Sitzen auf dem Arm gehalten und nicht allein gebadet werden. Später ist wichtig, dem Kind so früh wie möglich die Anfälle der Eltern zu erklären, um ihm die Angst davor zu nehmen. Internationale Klassifikation epileptischer Anfälle 4 I. Partielle Anfälle (Anfälle fokalen Ursprungs) A. Einfache partielle Anfälle (Bewusstsein nicht gestört) B. Komplexe partielle Anfälle (mit Störung des Bewusstseins, z. B. temporalen Ursprungs) C. Partielle Anfälle, die sich sekundär zu generalisierten Anfällen, z. B. tonischklonischen Anfällen (Grand-mal) entwickeln II. Generalisierte Anfälle A. Absencen B. Myoklonische Anfälle C. Klonische Anfälle D. Tonische Anfälle E. Tonisch-Klonische Anfälle F. Atonische Anfälle III. Unklassifizierbare epileptische Anfälle Internationale Klassifikation epileptischer Anfälle der Liga gegen Epilepsie 1981, modifiziert übernommen aus dem Epilepsie Netz Klassifikation epileptischer Syndrome 1. Fokale (lokalisationsbezogene, lokale, partielle) Epilepsien und Syndrome 1.1 Idiopathisch (mit altersgebundenem Beginn) 1.2 Symptomatisch 1.3 Kryptogene Epilepsien 2. Generalisierte Epilepsien und Syndrome 2.1 Idiopathisch (mit altersgebundenem Beginn) 2.2 Kryptogen oder symptomatisch (mit altersgebundenem Beginn) 2.3 Symptomatische 2.3.1 Unspezifische Ätiologie 2.3.2 Spezifische Syndrome 3. Epilepsien und Syndrome, die nicht als fokal oder generalisiert eingeordnet werden können 3.1 Mit generalisierten und fokalen Anfällen 5 3.2 Nicht klar zuzuordnende generalisierte oder fokale Anfälle, z. B. Schlaf-Grand-mal 4. Spezielle Syndrome Internationale Klassifikation epileptischer Syndrome der Liga gegen Epilepsie 1989, übernommen aus dem Epilepsie Netz Quellen: Dieter Schmidt, Christian Erich Elger: Praktische Epilepsiebehandlung; Georg Thieme Verlag, 1999 Marco Mumenthaler, Heinrich Mattle: Neurologie; 10., völlig neubearbeitete Auflage, Georg Thieme Verlag, 1997 Sibylle Ried, Gertrud Beck-Mannagetta: Epilepsie und Kinderwunsch; Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin, 1995 Ansgar Matthes, Hansjörg Schneble: Epilepsien; Georg Thieme Verlag, 1999 Hermann Stefan: Epilepsien, Diagnose und Behandlung, Georg Thieme Verlag, 1999 Internetseite Epilepsie-Netz (www.epilepsie-netz.de) 6