2 Was ist ein Schädel - Hirn - Trauma (SHT)

Werbung

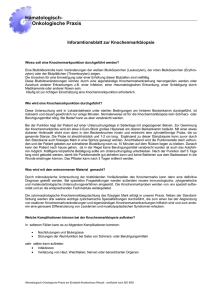

Thomas Berck Patienten mit Schädel - Hirn - Trauma und im apallischen Syndrom Im Auftrag der Krankenpflegeschule Groß-Gerau 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Versorgung von Wachkomapatienten in der Vergangenheit und heute 2 Was ist ein Schädel - Hirn - Trauma (SHT) ? 2.1 Was ist ein Koma ? 2.2 Was ist ein apallisches Syndrom ? 2.2.1 Was ist ein Locked in Syndrom ? 3 Die Remission des apallischen Syndroms 3.1 Die Innsbrucker Remissionsskala 3.2 Rehabilitationsphasen für Patienten im apallischen Syndrom 4 Allgemeine Pflege am Beispiel der Akutphase (Phase A) 5 Behandlungspflege / aktivierende Pflege 5.1 Lagerung 5.2 Basale Stimulation 5.2.1 Vibratorische Stimulation 5.2.2 Vestibuläre Stimulation 5.2.3 Somatische Stimulation 5.2.4 Orale Stimulation 5.2.5 Auditive Stimulation 5.2.6 Taktil-haptische Stimulation 5.2.7 Visuelle Stimulation 5.3 Snoezelen 6 Posttraumatische Epilepsie 7 Finanzielle Situation von Betroffenen und Angehörigen 7.1 Gesetzliche Pflegeversicherung 7.1.1 Pflegegeld 7.1.2 Pflegesachleistungen 7.1.3 Pflegehilfsmittel 7.1.4 Vollstationäre Pflege 7.1.5 Teilstationäre Pflege 7.1.6 Wohnumfeldverbesserungen 7.1.7 Ersatzpflegekraft 7.2 Private Versicherungen 7.3 Sozialhilfe 8 Erleichterungen für Angehörige 8.1 Schwerbehindertenausweis 8.2 Zivildienstleistende 8.3 Blaue Parkscheibe 8.4 Schmerzensgeld 8.5 Selbsthilfegruppen Anhang A (Adressen) Quellenverzeichnis 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 2 Vorwort: So wie wir bereits ein Stein-, ein Eisen- und ein Industriezeitalter hinter uns gebracht haben, so leben wir zur Zeit in einem Informations- oder auch Kommunikationszeitalter. Die Menschen um die es in dieser Arbeit geht sind nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Dr. Pantke, ein ehemaliger Patient im sogenannten „Locked in Syndrom“, beschreibt sein damaliges Erlebnis in der Zeitschrift „not 6/98“ als „einen traumähnlichen Zustand, einen zunehmenden Realitätsverlust in einem Traumland, dennoch mit einem schrecklichen Verdacht im Unterbewußtsein.“ Die Patienten um die es hier geht, haben eine ähnliche, jedoch nicht die selbe Erkrankung. Aber es ist gut vorstellbar, daß sie ganz ähnlich empfinden. Die Erkrankung des apallischen Syndroms ist nicht nur, wie man nach dem Titel denken könnte, durch Schädel - Hirn - Traumen verursacht. Weitere Ursachen sind z.B. Hirnblutungen, Hypoxien (nach Reanimation), schwere Schlaganfälle oder Vergiftungen. Im folgenden soll jedoch nur das SHT erwähnt werden. Für diese Arbeit habe ich versucht einige Statistiken zu sammeln, jedoch leider feststellen müssen, das es nahezu keine Veröffentlichungen mit genauen Zahlen gibt. Ob dies im Zusammenhang mit der immer noch ungenügenden Versorgungssituation in Deutschland steht oder nicht, sei einmal dahingestellt. Sicher ist jedoch, daß Männer deutlich öfter betroffen sind, als Frauen. Wenn in dieser Arbeit von Patienten, Betroffenen, Verletzten, Angehörigen oder Pflegenden die Rede ist, verwende ich stets die männliche Form. Natürlich sind auch alle Patientinnen und Krankenschwestern gemeint. Ich habe dem Leser / der Leserin jedoch versucht einen Text voller Schrägstriche und eingeklammerter „(-innen)“ zu ersparen. 1 Versorgung von Wachkomapatienten in der Vergangenheit und heute Noch in den achtziger Jahren war in Deutschland eine Versorgungsmöglichkeit für Patienten im apallischen Syndrom praktisch nicht vorhanden. Für ca. 40.000 neu betroffene Komapatienten und schwer Schädel - Hirn - Traumatisierte pro Jahr standen 1988 in (West) Deutschland gerade 25 qualifizierte Frührehabetten zur Verfügung. Im gleichen Jahr geschah es, daß der Sohn des bayrischen Landtagsabgeordneten Armin Nentwig im Skiurlaub verunglückte und ins Wachkoma fiel. Im Kampf um eine adäquate Versorgung seinen Sohnes tat er sich mit Gleichbetroffenen zusammen und organisierte einen Selbsthilfeverein. Ein anderes Mitglied dieses Vereines, Max Schuster, der auf ganz ähnliche Weise in diesen Verein fand, gründete ein Jahr später das Therapiezentrum in Burgau, das heute als Musterklinik in diesem Bereich gilt. 1989 konnte sich die Organisation im bayrischen Landtag durchsetzen, mit dem Aufbau einer flächendeckenden Versorgung zu beginnen. 1991 begannen auch andere Bundesländer den Bedarf zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Heute, 1999, gibt es 900 Frührehabetten, die aber noch immer nicht ausreichen. Der Verein „Schädel - Hirn - Patienten in Not e.V.“ zählt heute bereits rund 3.000 Mitglieder. 2 Was ist ein Schädel - Hirn - Trauma (SHT) ? Als SHT bezeichnet man jede Verletzung des Schädels mit Hirnbeteiligung. Also keine reinen Schädelfrakturen oder Kopfplatzwunden. Klassisch teilt man das SHT in 3 Grade ein. Die commotio cerebri, die contusio cerebri und die compressio cerebri. 3 Die commotio c. ist als eine leichte, gedeckte Hirnverletzung mit Bewußtlosigkeit bis zu einer Stunde definiert. Sie heilt immer vollständig aus. Die Patienten haben in der Regel lediglich eine retrograde Amnesie und Übelkeit zu beklagen. Auf sie soll im weiteren nicht näher eingegangen werden. Alle Verletzungen mit Bewußtlosigkeit länger als eine Stunde werden als contusio c. bezeichnet. Sie geht mit irreversiblen anatomischen Veränderungen des Hirngewebes einher. Die wichtigsten Symptome sind eine lang andauernde Bewußtlosigkeit (Stunden bis Tage), zerebrale Herdsymptome und bleibende Schäden, die von sehr geringem Ausmaß bis hin zum apallischen Syndrom (näheres weiter unten) reichen können. Unter compressio c. versteht man eine Einklemmung des Gehirns durch Blutungen, Ödeme oder ähnliche Vorgänge. Hierbei sollte man bedenken, daß das Gehirn der einzige große Körperteil den Menschen ist, der fast vollständig von Knochen umgeben ist. Dieser besondere Schutz kann jedoch bei solchen raumfordernden Prozessen gleichzeitig zur Gefahr werden, da somit das gesamte Gehirn unter dem Druckanstieg und der folgenden Einklemmung leiden kann. Die Folge ist oftmals ein lang andauerndes Koma, ein komaähnlicher Zustand oder gar der Tod. 2.1 Was ist ein Koma ? Medizinisch gesehen ist Koma gleichbedeutend mit Bewußtlosigkeit. Dr. med. Andreas Zieger definiert Koma als „eine aktive bis auf tiefste Bewußtseinsebene zurückgenommene Lebenstätigkeit“ (siehe Quellenangaben). Ihm zufolge ist das Koma eine Schutzfunktion des Körpers, die es dem Betroffenen ermöglicht ganz bei sich selbst zu sein. Um die Tiefe eines Komas festzustellen wird in den allermeisten Fällen die GlasgowComa-Scale herangezogen. In dieser Einteilung kann der Patient von 3 bis (bestenfalls) 15 Punkte erhalten welche die Schwere seines Komas beurteilen. Die Skala unterscheidet dabei im Wesentlichen zwischen keinen, ungezielten und gezielten Reaktionen in den Bereichen „Augen öffnen“, „verbale Aktionen“ und „motorische Aktionen“ 2.2 Was ist ein apallisches Syndrom ? Das apallische Syndrom wird in der Bevölkerung oft auch als Wachkoma (coma vigile) bezeichnet. Als ein weiterer Begriff hat sich inzwischen auch apallisches Durchgangssyndrom etabliert. Dieser Begriff ist insofern richtig, da ein großer Teil der Schädel-Hirn-Verletzten auch tatsächlich wieder aus diesem Zustand herausfindet. Bild 1 : Abgrenzung Stammhirn (mit Kleinhirn) zu Großhirn Klinisch handelt es sich um einen Ausfall der Verbindung des Großhirns zum Stammhirn. Die Betroffenen haben im Gegensatz zum Koma die Augen geöffnet, können aber (zumindest anfangs) noch nicht fixieren. Obwohl apallische Menschen nicht zur direkten Kontaktaufnahme mit der Umwelt befähigt sind, erfolgen oft emotionale Reaktionen auf akustische, visuelle und Berührungs- Reize. 4 Auch ist deutlich ein Schlaf-/Wach-Rhythmus erkennbar. Der Tag-/Nacht-Rhythmus des Betroffenen ist jedoch meistens gestört. Seine Beweglichkeit ist meist durch Spastiken eingeschränkt. Die Augen befinden sich in Divergenzstellung und führen bei passiver Drehung des Kopfes eine Gegenbewegung aus. In der Vergangenheit wurde diese Krankheit oft mit Begriffen wie „vegetativer Zustand“, „primitiv“, „sinnlose Hülle“ oder „hirntot“ versehen. Obwohl sich letzteres durch ein EEG heute schnell widerlegen läßt. Im Nationalsozialismus wurde dies auf die Spitze getrieben, als man diese Menschen als „lebensunwert“ bezeichnete. Die Konsequenzen, die daraus hervorgingen, würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen und sind glücklicherweise allgemein bekannt. 2.2.1 Was ist ein Locked in Syndrom ? Das apallische Syndrom muß vom sog. „Locked in Syndrom“ abgegrenzt werden. Bei dieser Erkrankung sind die Betroffenen bei vollem Bewußtsein, können sich aber nur durch vertikale Augenbewegungen und Lidschluß äußern. Ein Laie kann diese beiden Krankheitsbilder leicht verwechseln. Das Locked in Syndrom ist wohl am eindrucksvollsten von Alexandre Dumas beschrieben worden. Im „Graf von Monte Christo“ (1845/46) schreibt er von einem „Leichnam mit lebenden Augen“. Gemeint ist damit Monsieur Noirtier de Villefort. Um einen Patienten im Locked in Syndrom zu erkennen, sollte man jeden vermeintlichen Wachkomapatienten beim ersten Kontakt namentlich ansprechen und dazu auffordern sich durch eine Muskelbewegung bemerkbar zu machen. Dies kann in der Praxis etwa so aussehen: „Guten Tag Herr X. Mein Name ist [...]. Ich bin [...]. Ich weiß, daß sie mich verstehen können. Um uns zu verständigen, bitte ich Sie jetzt einen beliebigen Muskel zu bewegen. Ich werde Sie beobachten und versuchen diese Bewegung zu erkennen.“ Locked in Patienten werden dann meist eine Augenbewegung oder ein Blinzeln versuchen. Aber auch jeder andere Muskel könnte angespannt werden. In aller Regel wird man zwar keine gezielte Reaktion erhalten und sich damit die Diagnose des apallischen Durchgangssyndroms bestärken, aber alleine die Möglichkeit evtl. einen Locked in Patienten zu erkennen, sollte dieses kurze Experiment rechtfertigen. 3 Die Remission des apallischen Syndroms Prinzipiell kann bei jedem Patienten mit apallischem Syndrom eine Rückbildung erwartet werden. Dies kann sehr früh, aber auch erst nach Monaten erfolgen. Leider aber kann sie auch völlig ausbleiben. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß sich junge Menschen besser wieder erholen als ältere. Ferner kann man sagen, daß Schäden durch kurze Gewalteinwirkung (wie Unfälle) meist bessere Prognosen haben, als durch atraumatische Schäden wie Hypoxien. Schäden des Großhirns regenerieren oft besser als im Stammhirn oder Rückenmark. Jedoch sind dies alles nur allgemeine Hinweise und keine sicheren Prognosen. Die Beurteilung von Schädel-Hirn-Verletzungen ist sehr schwierig. Die Angehörigen hingegen sind es gewohnt bei den meisten Erkrankungen die ungefähre Dauer einzuschätzen. Bei neurologischer Rehabilitation stehen selbst Experten oft vor einem Rätsel. Für die Angehörigen ist es daher meist nicht leicht zu akzeptieren, daß sie teilweise über sehr lange Zeit im Ungewissen bleiben müssen. Es ist deshalb besonders wichtig, sie möglichst schnell über neue Ergebnisse zu informieren und ihnen keinesfalls Informationen (auch keine negativen) vorzuenthalten. 5 6 3.1 Die Innsbrucker Remissionsskala Anhand dieser Skala kann man die Rückbildung des apallischen Syndroms in 8 Phasen einteilen. Die erste Rückbildungsphase wird geprägt von optischer Fixierung, beginnenden Abwehrreaktionen auf Schmerzreize und der Differenzierung von emotionellen Reaktionen. In der zweiten Phase beginnt der Patient bereits mit den Augen einer Bewegung zu folgen. Es beginnen sich motorische Primitivschablonen abzuzeichnen und die Bewegung allgemein wird differenzierter. In der dritten und vierten Phase kann der Patient faßbare Gegenstände bereits greifen, zum Mund führen, kauen und schlucken. Die Bewegung wird zielgerichteter. In der fünften Phase kann der Patient die zum Mund geführten Gegenstände bereits auf Ihre Eßbarkeit hin unterscheiden. Diese Symptomatik der Phasen 3-5 (greifen, kauen, schlucken) wird auch die „Klüver-Bucy-Symptomatik“ genannt. In der fünften Phase ist auch erstmals ein Sitzen und Stehen mit Unterstützung möglich. In den letzten Phasen (6 bis 8) bilden sich schließlich die höheren Hirnleistungen wie Sprache, Sprachverständnis, Orientierung am eigen Körper und in der Umgebung aus. Die Bewegungsschablonen weichen mehr und mehr koordinierten Bewegungen. Die Orientierung zu Zeit und Raum ist Anfangs noch von einer Korsakow-Symptomatik gekennzeichnet. Diese weicht aber nach und nach zurück, ebenso die allgemeine Verlangsamung und Antriebslosigkeit. 3.2 Rehabilitationsphasen für Patienten im apallischen Syndrom Bei der Rehabilitation von Schädel-Hirn-Verletzten und Patienten im apallischen Syndrom wird folgendes Phasenmodell angewandt: Phase A: Akutbehandlung. Hierunter versteht man die Intensiv- oder Normalstation, auf der der Verletzte behandelt wird. Phase B: Frührehabilitation. Der Patient hat hier meist noch schwere Bewußtseinsstörungen, ist inkontinent und wird künstlich ernährt. Intensivmedizinische Maßnahmen sollten hier noch im Vordergrund stehen. Dennoch soll durch umfangreiche Behandlungspflege eine Besserung des Bewußtseinszustandes und die Herstellung der Mitarbeit des Patienten herbeigeführt werden. Die Aufnahmekriterien sind: nicht mehr beatmungspflichtig, kreislaufstabil, Verletzungen versorgt, Frakturen ausreichend verheilt für Übungen, kein Hirndruck. Phase C: Die weiterführende Rehabilitation, auch als Frühreha II bezeichnet. Der Patient kann bereits mitarbeiten, benötigt jedoch noch immer einen hohen pflegerischen Aufwand. Zielsetzung ist hier bereits eine Teilmobilisierung. Phase D: Dies ist die eigentliche medizinische Rehabilitation im bisherigen Sinn (AHBVerfahren), wie die Patienten und Angehörigen sie erwarten und wie sie in der Bevölkerung auch relativ bekannt ist. Interessant ist, daß der Träger der Phase D im Gegensatz zu den übrigen Phasen nicht die Krankenkasse sondern der Rentenversicherer ist. Phase E: Eine berufliche/schulische Qualifizierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft, sowie, wenn nötig, die Weiterbehandlung in einer Tagesklinik oder eine ambulante Betreuung. Phase F: Langzeitphase. Die langfristige Behandlungspflege oder Therapie. Eventuell auch auf Dauer. Die Phase F steht außerhalb der chronologischen Reihenfolge der anderen Phasen. Aus jeder Phase heraus kann der Patient in diese Phase wechseln, wenn weitere Fortschritte nicht zu erwarten sind. Umgekehrt kann ein Patient der in der Phase F unerwartet doch 7 Fortschritte zeigt wieder in die entsprechende Rehaphase zurück gehen. Wichtig ist zu erwähnen, daß die Phase F keine Endstation ist. Auch hier wird durch Basale Stimulation, Logopädie und Ergotherapie weiter mit dem Patienten gearbeitet. Derzeit ist auch die Errichtung einer Phase G im Gespräch, die sich insbesondere auf die ambulante Versorgung von Schädel-Hirn-Patienten zu Hause und Modelle des betreuten Wohnens, wie bereits aus der Psychiatrie bekannt, beziehen soll. 4 Allgemeine Pflege am Beispiel der Akutphase (Phase A) Der Schädel-Hirn-Verletzte, welcher auf die Intensivstation kommt, ist in erster Linie Intensivmedizinisch zu versorgen. Die Behandlungspflege steht hier noch sehr im Hintergrund. Vordergründig ist die Intensivpflege eines beatmeten und bewußtlosen Patienten. Die wichtigsten Aspekte beschreibe ich hier: Dekubitus-, Thrombose- und Kontrakturenprophylaxe nach Standard. Inwieweit dabei ein passives Durchbewegen von Extremitäten möglich ist, richtet sich nach den Verletzungen die der Patient in der Regel zusätzlich zum SHT hat. Die spezielle Mundpflege bei intubierten Patienten umfaßt eine gründliche Inspektion und Reinigung des Mundraumes, den Lagewechsel des Tubus in den jeweils anderen Mundwinkel und das Absaugen des Rachenraums. Mittelfristig werden nahezu alle Patienten mit einem Tracheostoma versorgt werden, dessen Pflege ebenfalls sehr aufwendig ist. Mindestens 2 mal täglich sollte das Tracheostoma gepflegt werden. Dies kann bei liegende Kanüle oder während des Kanülenwechsels erfolgen. In den meisten Fällen reicht eine ganz normale Hautpflege aus, dabei sollte die Haut sauber und trocken gehalten werden. Für den Tracheostomarand haben sich Augensalben bewährt, da sie für die Anwendung auf Schleimhaut gefertigt sind. Auch mit Calendula-Salbe wurden gute Erfahrungen gemacht. Je nach Bedarf muß die Trachea zur Pneumonieprophylaxe abgesaugt werden. Ist der Patient bereits vom Beatmungsgerät abtrainiert, ist eine Anfeuchtung der Atemluft äußerst wichtig. Dies kann durch Inhallation von physiologischer Kochsalzlösung oder Kaltverneblern erfolgen. Auch die Benutzung sogenannter "feuchter Nasen" (kleine aufgesteckte Feuchtigkeitspeicher) ist möglich. Die Mundpflege darf deswegen trotzdem nicht eingestellt werden, da sie auch der Soor- und Parotitisprophylaxe dient. Die Ernährung des Patienten erfolgt anfangs parenteral, wird aber sehr bald auf eine perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) umgestellt werden. Die Versorgung der PEG soll hier als bekannt vorausgesetzt werden. Auffällig ist der stark erhöhte Kalorienbedarf eines Menschen im apallischen Syndrom von 4.000 - 5.000 kcal./Tag. Dies erklärt sich durch die erhöhte Produktion von Nor-Adrenalin. Wird der Spiegel medikamentös gesenkt, reguliert sich auch der Kalorienverbrauch des Patienten wieder. Im weiteren Verlauf der Erkrankung bleiben diese allgemeinen Pflegemaßnahmen im großen und ganzen gleich, wobei je nach Fortschritt des Patienten nach und nach einige der Prophylaxen überflüssig werden können. Dies ist jedoch von Patient zu Patient sehr individuell und muß im Einzelfall entschieden werden. Beispielsweise wird die Soor- und Parotitisprophylaxe überflüssig, wenn der Patient beginnt regelmäßig selbst zu essen. 8 5 Behandlungspflege / aktivierende Pflege 5.1 Lagerung Jeder (gesunde) Mensch hat ein genaues Bild von seinem eigenen Körper, welches ständig wieder aktualisiert und den aktuellen Bewegungen angepaßt wird. Durch die Oberflächensensibilität kann er Berührungen an seiner Körperoberfläche spüren durch die Tiefensensibilität kann er die Stellung seines eigenen Körpers im Raum feststellen. Wird einem Menschen jedoch jede Art der Beweglichkeit und Berührung genommen, so verliert er dieses Gefühl. Dies wurde in einem Versuch von 20 Personen nachgewiesen. Der genaue Ablauf ist in der Zeitschrift „not“ 3/96 nachzulesen. Die Teilnehmer wurden gebeten auf einem Blatt Papier ihre eigenen Körpergrenzen aufzuzeichnen. Danach wurden sie angewiesen sich Bild 2. Aus „not“ 3/96. Links vorher; mitte nach mit dem Rücken auf eine weicher, rechts nach harter Lagerung vorbereitete Unterlage zu legen und sich für 30 Minuten nicht mehr zu bewegen. 10 Personen lagen dabei auf Isomatten oder Wolldecken die anderen 10 auf einer Superweichmatratze. Nach 30 Minuten sollten sie erneut Ihre Körpergrenze aufmalen. Jetzt wurden die Unterlagen getauscht und die Versuchspersonen sollten erneut 30 Minuten bewegungslos verharren. Danach sollten sie wieder die gleiche Zeichnung anfertigen. Ein repräsentatives Beispiel zeigt Bild 2. Als Ergebnis des Versuchs kann festgestellt werden, daß 25 % der Teilnehmer nach der harten Unterlage angaben, sie hätten Schwierigkeiten Ihren eigenen Körper wahrzunehmen. 50 % gaben dies nach der Superweichlagerung an. Auch wurden nach dieser Lagerung Größenverhältnisse mitunter völlig falsch eingeschätzt. Die harte Lagerung gab den Teilnehmern wenigstens an den Druckpunkten noch eine gewisse Orientierung am eigenen Körper. Ansonsten wurde der eigene Körper als „undifferenzierte, verschwommene Masse“ empfunden. Die eindrucksvollsten Zitate der Teilnehmer waren: „Das Gluckern von nebenan (O2Befeuchter des Nachbarpatienten?) erinnerte mich an meinen letzten Urlaub an der See und ich [...] würde denken, im Meer dahinzutreiben“ oder „meine Hände und Arme verschwanden, die Beine und das Becken waren wie eine zermatschte, unförmige Masse und ich fühlte mich wie ausgelaufen an“. Auffällig war auch, daß die Hälfte der Teilnehmer sich nach den Versuchen unaufgefordert von hinten zeichneten, obwohl sich in der Vorbereitung ausnahmslos alle von vorne zeichneten. Dies läßt darauf schließen, daß die Vorderseite (die nicht aufliegende) nur wenig oder gar nicht wahrgenommen wird. Dieser Mangel an Wahrnehmung ist darauf zurückzuführen, daß ein immer gleichförmiger Reiz schon nach kurzer Zeit nicht mehr wahrgenommen wird. Ähnlich dem Parfüm, daß man schon wenige Minuten nach dem Auftragen selbst gar nicht mehr riecht. Wenn man diesen Vorgang als „Habituation“ bezeichnet, so könnte man gleichzeitig den Begriff der „Habituationsprophylaxe“ einführen. Geeignete Maßnahmen der „Habituationsprophylaxe“ wären: - Basale Berührungen - harte Lagerungen, da sie mehr Informationen über die Umwelt geben als weiche - Lagerungswechsel so oft wie möglich. Dabei reichen im Gegensatz zur Dekubitusprophylaxe auch schon Lageänderungen einer einzelnen Extremität, oder eine leichte Kopfdrehung. Diese „Umlagerungen“ können fast im Vorbeigehen angewandt werden. Daher können sie sehr viel öfter erfolgen als bei der Dekubitusprophylaxe, bei der 9 der ganze Körper bewegt werden muß. - Abwechslung der Lagerungsmaterialien, zum Beispiel der Wechsel zwischen harten und weichen Kissen. Als Unterlage bieten sich u.a. Fell, Gelkissen, Bretter (vom Kopfende) oder Holzkugelmatten, wie sie im Kfz-Handel erhältlich sind, an. Auch Wasserbetten bieten dem Patienten eine Fülle von Reizen an, die er selbst durch kleinste Bewegungen hervorrufen kann. - Um den Wahrnehmungsverlust der vorderen Körperseite auszugleichen, kann man dem Patienten kurzzeitig mit Gegendruck z.B. durch auflegen einer Röntgenschürze oder von kleinen Sandsäcken die Körpergrenzen anzeigen. Die Säcke können auch mit Erbsen, Kirchkernen o.ä. gefüllt sein. - Wahrnehmungsfördernde Lagerungen wie die Nestchen- oder Embryonallagerung. Bei der Nestchenlagerung liegt der Patient auf dem Rücken. Zwei Decken sind längs gerollt jeweils unter Kopf und Armen, und unter Beinen und Armen als Kreis (Nest) anmodelliert. Bei der Embyonallagerung liegt der Patient seitlich mit angezogenen Beinen. Eine Decke (längs gerollt) beginnt unter dem Kopf, liegt die Wirbelsäule entlang, zwischen den Beinen hindurch und endet bei den Händen, denen sie als Unterlage dient. Evtl. müssen zwei Deckenrollen aneinandergefügt werden. Diese Lagerung ist besonders beruhigend, darf aber nicht zu lange angewandt werden, da sie den Trochanter stark belastet. 5.2 Basale Stimulation Hat sich der Zustand des Patienten soweit stabilisiert, daß er sich für die Phase B qualifiziert hat ( 3.2) beginnt diese aktivierende Pflege, nach dem Konzept von C. Bienstein und A. Fröhlich. Ziel dieses Konzeptes ist „die Begleitung und Förderung in der Fähigkeit zur Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation“ (Peter Nydahl). Dabei wird versucht dem Patienten ein Reizangebot zur Verfügung zu stellen. Also ein Angebot oder eine Einladung an den Patienten zu richten. Wichtig ist hierbei, daß das Reizangebot ausreichend Abwechslung bietet, da gleichförmige Reize aus der bewußten Wahrnehmung ausgeblendet werden. Andreas Fröhlich hat dieses Konzept zuerst ausschließlich für schwerst mehrfachbehinderte Kinder entwickelt. Mittlerweile hat die Basale Stimulation aber auch schon in anderen Bereichen, insbesondere in der Erwachsenen - Krankenpflege Anwendung gefunden. Wie in Bild 3 zu sehen, erfolgt die Basale Stimulation in mehreren Schritten. Dabei orientiert sie sich an den Entwicklungsstufen, die der Mensch in seinem Werdungsprozeß durchläuft. Im Mutterleib kann der (werdende) Mensch nur zwischen vibratorischen, vestibulären und somatischen Wahrnehmungen unterscheiden. Vibratorische Reize sind die Stimme der Mutter, Geräusche von außerhalb des Körpers, aber auch der Herzschlag, der Bild 3: Die Entwicklungstufen, des Mensch in seinem Blutstrom und die Perestaltik Reifungsprozess ©Basale Stimulation * Bienstein/Fröhlich der Mutter. 10 Über die vestibuläre Wahrnehmung nimmt das Kind die räumliche Lage des eigenen Körpers wahr und kann bereits als Fötus auf Bewegungen der Mutter mit Gegenbewegung antworten. Die somatische Wahrnehmung schließlich beinhaltet die Berührungswahrnehmung, also den direkten Hautkontakt zu Plazenta und Fruchtwasser. Da diese drei Wahrnehmungsformen am Beginn der Entwicklung stehen, sind sie auch mit die zweckmäßigsten Stimuli in der Basalen Stimulation von Phase B Patienten. Erst danach folgen z.B. orale, auditive und visuelle Stimulationen immer analog der kindlichen Entwicklung. Hierbei schließt eine „höhere“ Stimulation die vorherigen aber nicht aus. Vielmehr kommen nach und nach immer neue hinzu. Bevor ich auf die verschiedenen Möglichkeiten der Basalen Stimulation eingehe, möchte ich noch einige grundlegende Verhaltensmaßnahmen erläutern. Werden Maßnahmen zur Basalen Stimulation geplant, sollten die Angehörigen des Patienten zu einer umfassenden Biographie befragt werden. Es ist immens wichtig so viele Vorlieben und Abneigungen des Patienten herauszufinden wie nur irgend möglich. Eine Stimulation (eine Einladung zurück in’s Leben zu kommen) kann nur erfolgreich sein, wenn der Patient sie als angenehm empfindet oder sie Ihn an sein früheres Leben erinnert. So ist beispielsweise der eigentlich unangenehme Geruch von Motoröl bei einem Patienten, der gerne alte Autos restauriert hat, trotzdem eine gute Wahl. Insbesondere sollten die bevorzugte Musikrichtung, Hobbys, Lieblingssendungen im Fernsehen, Leibgericht, Gewohnheiten etc. erfaßt werden. Es ist sinnvoll die Angehörigen in die Planung des Tagesablaufs und die Maßnahmen selbst mit einzubeziehen. Idealerweise sollte ein interdisziplinäres Schema erarbeitet werden, in das sich Ergotherapeuten, Logopäden, Pflegefachkräfte und durchaus auch Angehörige zeitlich abstimmen, um den Patienten nicht zu überfordern und ihm auch Ruhepausen zu gönnen. Insgesamt sind 2-4 Stimulationen täglich von je 20 Minuten ein sinnvolles Maß. Die Maßnahmen selbst werden möglichst immer von nur einer Person durchgeführt werden, auf die der Patient sich dann voll konzentrieren kann. Auch insgesamt sollte der betreuende Personenkreis möglichst klein gehalten werden, damit zu dem Patienten eine Beziehung aufgebaut werden kann. Während der Stimulationen sollte die Zahl der Nebengeräusche (Klingel, Alarme, Radio, Lautsprecherdurchsagen etc.) soweit wie möglich reduziert werden. So erhält man leichter die ungeteilte Aufmerksamkeit des Patienten. Es ist ebenfalls sehr vorteilhaft, wenn sich alle Beteiligten auf eine bestimmt Initialberührung einigen, die jeder Maßnahme voraus geht. So wird der Patient nicht überrascht und Abwehrreaktionen werden vermieden. Diese Initialberührung sollte möglichst am Körperstamm liegen. Die Schulter ist im Allgemeinen eine günstige Lokalisation hierfür. Zu Vermeiden wären hastige, oberflächliche und punktuelle Berührungen. Auch nach der Initialberührung sollte man den Patienten niemals (alleine oder zu zweit) an mehreren Körperregionen gleichzeitig berühren, damit er diese eine Berührung eindeutig wahrnehmen und verarbeiten kann. Während der ganzen Stimulation muß der Patient auf Reaktionen hin beobachtet werden. So können nach und nach Stimulationen mit großem Effekt von solchen abgegrenzt werden, die dem Patienten eher unangenehm sind. 5.2.1 Vibratorische Stimulation Sie kann in die Körperpflege sehr leicht eingebunden werden, indem man den Patienten elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate benutzen läßt. Mit „benutzen läßt“ ist hierbei gemeint, daß er die Geräte selbst in der Hand hält und wir seine Hand entsprechend der normalen Benutzungsweise führen. Bei elektrischen Zahnbürsten 11 besteht jedoch die Gefahr, daß unruhige oder ängstliche Patient zubeißen, dabei die oft sehr lockeren Bürstenaufsätze abtrennen und verschlucken oder gar aspirieren. Daher sollte von Patient zu Patient entschieden werden, ob der Nutzen das Risiko überwiegt. Des weiteren kann Vibration durch Vibrax® Geräte erzeugt werden, die am Thorax, aber auch entlang der Röhrenknochen oder einfach auf der Matratze angesetzt werden. Keinesfalls sollte man solche Geräte an der Muskulatur ansetzten, da das Risiko von pathologischen Tonusveränderungen zu hoch ist. Auch Spazierfahrten auf rauhem Untergrund (Kiesweg) mit dem Rollstuhl, notfalls auch mit dem Krankenbett erzielen einen vibratorischen Effekt, der das Körpergefühl steigert und damit auch der „Habituationsprophylaxe“ ( 5.1) dient. Nahe Angehörige sollten angeleitet werden, daß sie in engem Körperkontakt zu dem Patienten „in ihn hineinreden“ (audio-vibratorische Stimulation). Dies funktioniert sitzend hinter dem Patienten, Thorax an Thorax gelehnt. Dabei läßt man die eigene Stimme vibratorisch auf ihn einwirken. Auf die gleiche Weise kann die eigene Atemfrequenz und -tiefe auf den Patienten übertragen werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Patienten vom Beatmungsgerät abtrainiert werden. 5.2.2 Vestibuläre Stimulation Hier soll der Gleichgewichtssinn des Patienten angesprochen werden. Er gibt dem Betroffenen das Gefühl über seine Position im Raum und ist damit ein wichtiger Teil der Eigenwahrnehmung. Geeignete Maßnahmen sind zum Beispiel die Mobilisation in den Rollstuhl, die auch zur Prophylaxe von Sekundärschäden angestrebt werden sollte. Je nach vorhandenem Gerät kann der Patient auch mit dem Lifter in eine Art Hängematte gebracht werden, wo man ihn dann einige Zeit leicht schaukelnd ein Gefühl der Bewegung verschaffen kann. Falls vorhanden, ist das Stehbrett sehr gut geeignet den Patienten in die senkrechte Position zu bringen. Für Patienten, die bereits Fortschritte gemacht haben, bietet die Industrie auch Fallschirmgurte an, in denen der Patient stehend gehalten wird und dabei das Laufen trainieren kann. Stehen derartige Geräte nicht zur Verfügung, kann das Krankenbett vorsichtig in Schieflage gebracht werden. Dabei sollten die Füße des Patienten auf dem Fußbrett vollständig aufliegen. 5.2.3 Somatische Stimulation Für diese „Berührungstherapie“ können insbesondere die schon unter 5.1 erläuterte Lagerungsmethoden herangezogen werden. Des weiteren kann die tägliche Körperpflege zu einer Vielzahl von basalen Berührungen genutzt werden. Dabei sollte in der Anamnese geklärt sein, ob vom Patienten Berührungen an bestimmten Körperstellen als unangenehm empfunden wurden. Besonders Frauen empfinden Berührungen im Gesicht oft als unangenehm, da sie es von früher gewohnt sind auf ihr Make zu achten. Bei den basalen Berührungen selbst sollte die Dauer, die Intensität und das Material variieren. Dabei kommen eine Vielzahl von Möglichkeiten in Frage. Einige Beispiele sind neben herkömmlichen Waschlappen auch harte Schwämme, nasse Stofftücher, rauhe Wolle, weiche Baumwolle oder auch ein blankes Stück Seife auf der Haut. Auch das Kämmen oder Bürsten der Haare und evtl. das Schminken und Lackieren der 12 Nägel sind geeignete somatische Reize, sofern der Patient diese gewohnt ist. 13 5.2.4 Orale Stimulation Nach der Geburt beginnt ein Säugling seine Umwelt zunächst über den Mund zu erkunden. Alles neue wird zuerst in den Mund genommen, um es zu untersuchen. Deshalb ist dies auch der nächste Schritt nach vestibulärer, somatischer und vibratorischer Stimulation, den ich hier erläutern möchte. Voraussetzung für diese Art der Basalen Stimulation ist eine intakte Mundschleimhaut, damit die Stimulation für den Patienten nicht unangenehm oder gar schmerzhaft ist. Außerdem sollte der Patient über keine nasogastralen Sonden verfügen, da diese evtl. Brechreize fördern könnten. Am wichtigsten aber ist die Information, ob der Patient noch an Schluckstörungen leidet. Da der Patient nicht ansprechbar ist, kann dies schlecht durch gezielte Schluckversuche erkannt werden. Die sicherste Art ist in diesem Fall die Video Endoskopie (nasopharyngolaryngeale Endoskopie), die in vielen Neurologischen Zentren bereits mit Erfolg eingesetzt wird. Da der Geruchs- mit dem Geschmackssinn sehr eng verbunden ist, kann und sollte auch die Stimulation beide Sinne ansprechen. Alles was der Patient in den Mund nehmen soll, muß er vorher riechen können. So können auch Abneigungen rechtzeitig erkannt werden. Dem Patienten eine (für seinen Geschmack) widerliche Speise in den Mund zu legen, würde das mühsam erarbeitete Vertrauensverhältnis empfindlich stören. Aus der Anamnese sind die Lieblingsgerichte des Patienten zu entnehmen, und dementsprechend die „Zutaten“ zu wählen. Die orale Stimulation kann jedesmal mit der Mundpflege kombiniert werden, so daß diese nicht mehr speziell erfolgen muß. In keinem Fall sollten schlecht schmeckende Mundpflegemittel wie z.B. Hexetidin verwendet werden. Statt dessen verwendet man die Lieblingsgetränke des Patienten, wie z.B. Orangen- oder Apfelsaft. Auch hier ist die Abwechslung wichtig, da sie die Aufmerksamkeit des Patienten zusätzlich erhöht. Oft wird das „Lutschen“ am eigenen Finger von den Patienten als wohltuendes Gefühl empfunden. Dieses Bedürfnis hat jeder Mensch mehr oder weniger ausgeprägt, wurde uns aber meist im Kindesalter abtrainiert. Daher sollten die stimulierenden Substanzen vorwiegend mit dem Finger des Patienten in dessen Mund gebracht werden. Evtl. sogar mit dem Finger der pflegenden Person, möglichst aber nicht mit harten, kalten Zangen. Auch die orale Stimulation kann von Angehörigen durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Aspirationsgefahr sollten sie dies allerdings nur im Beisein einer Pflegefachkraft oder eines Therapeuten tun. 5.2.5 Auditive Stimulation Die auditive Stimulation ist eine Maßnahme welche größtenteils den Angehörigen überlassen werden kann. Dazu müssen sie über einige Grundregeln informiert werden. Erstens sollten die Angehörigen immer den Patienten ansprechen. Also fragen „Wie geht es Dir heute ?“ statt „Schwester, wie geht es Ihm heute ?“ Zweitens sollten sie in eine reorientierende Gesprächsweise eingewiesen werden, damit sie den Patienten über Ort, Datum, Jahres- und Tageszeit informieren können. Drittens können Angehörige den Patienten über aktuelle Ereignisse in der Familie informieren oder ihm Briefe von Verwandten und Freunden vorlesen, die ihn nicht so oft besuchen können. Auch Lieblingsbücher des Patienten (Anamnese) sind ein sehr gutes „Vorlesematerial“. Viertens können die Angehörigen die Therapeuten und Pflegefachkräfte mit Tonmaterial versorgen, welches man dem Patienten vorspielen kann, wenn längere Zeit kein Besuch zugegen ist. Dafür eignen sich Tonaufnahmen 14 von Familienstimmen, Haustieren (besser man kann die Tiere selbst bringen), oder typischen Geräuschen wie zum Beispiel das Plätschern des kleinen Baches, der am Heimathaus vorbeiläuft. Bei Tonaufnahmen sollte man die Verwendung von Kopfhörern möglichst vermeiden. Die Betroffenen sind am Kopf verletzt und daher oft sehr geräuschempfindlich. Wenn sich Kopfhörer nicht vermeiden lassen, muß die Lautstärke gemäßigt bleiben. Man muß sich vor Augen halten, daß man dem Patienten die jeweilige Kassette aufzwingt und er sich nicht dagegen wehren kann. 5.2.6 Taktil-haptische Stimulation Hier wird es dem Patienten ermöglicht seine Umwelt mit den Händen und Füßen zu ertasten. Integriert in die tägliche Grundpflege würde dies heißen, daß man dem Patienten alle Materialien wie Zahnbürste, Waschlappen, Kamm etc. in die Hand legt und beides zusammen führt. Insbesondere beim Waschen sollte der Patient den Waschlappen selbst halten und dabei nach und nach seinen ganzen Körper ertasten können. So wird die Eigenwahrnehmung verstärkt. Außerhalb der Grundpflege kann dem Patienten ein Tastbrett mit verschiedenen Materialien angeboten werden. Zum Beispiel Teppich, Holz, Schwamm, Fell usw. Das Angebot an tastbaren Gegenständen sollte regelmäßig erweitert werden damit die Aufmerksamkeit des Patienten nicht nachläßt. Für die Füße bieten sich zum Beispiel ein Fell, Schuhsohlen, eine Steinplatte, eine ausgeschnittene Platte Gras, eine Kiste mit Sand, Stroh oder ähnliches an. Auch hier spielen die Vorlieben des Patienten eine große Rolle. Sand währe zum Beispiel geeignet für Menschen die Ihren Urlaub gern am Meer verbracht haben. Wanderer hingegen würden die Berührung von Gras an den Füßen eher als angenehm empfinden. 5.2.7 Visuelle Stimulation Die frühkindliche Entwicklung der Sehfähigkeit beginnt mit der Wahrnehmung von hell und dunkel. Erst später werden auch Farbstufen wahrgenommen. Entsprechend sollte die visuelle Stimulation zuerst mit einfachen Motiven in den Farben schwarz und weiß beginnen. Einfache Objekte werden vor den Augen des Patienten langsam hin und her bewegt. Dabei ist darauf zu achten, ob der Patient den Gegenstand mit den Augen zu fixieren beginnt. Wichtig ist insbesondere bei der Hell/Dunkel Wahrnehmung, daß der Patient an der Helligkeit auch die Tageszeit erkennen kann. So sollte das Zimmer nachts dunkel bleiben und am Tag erleuchtet sein. Bei Aktivitäten am Patienten die nachts stattfinden (z.B. Lagern) sollte aber das Licht angeschaltet werden. Der Patient kann so besser zwischen Aktivität und Ruhe unterscheiden. Gelegentlich sollte der Patient die Möglichkeit haben, das Sonnenlicht auf seinem Gesicht zu spüren. Später können einfache Farben in die Stimulation mit einbezogen werden. Die Farbe rot sollte jedoch möglichst vermieden werden, da sie als Warnfarbe meist Gefahr signalisiert. Geeignete Materialien für die Stimulation sind bekannte Gegenstände aus dem Familienleben wie Schlüssel, Uhren, Vasen usw., welche sich schon lange im Haus des Patienten befinden und die er gut wiedererkennt. Im Sichtbereich des Patienten sollten Fotos von Familienangehörigen, Freunden oder Urlaubsbilder angebracht werden. Auch Fotos von Autos, Motorrädern o.ä. sind geeignet, wenn der Patient positive Erinnerungen damit verbindet. Das 15 Unglücksfahrzeug währe also eher nicht geeignet. An der Decke kann sich auch ein Mobile befinden, daß dem Geschmack des Patienten entspricht. Wichtig ist aber, daß der Patient nicht mit Bildern überladen wird. Lieber sollte man des öfteren umdekorieren. So kann zum Beispiel das Bild der Lebensgefährtin und/oder der Kinder bestehen bleiben, während zwei bis drei andere Bilder im wöchentlichen Turnus ausgetauscht werden. Gerade bei Kinderbildern sollte man auch darauf achten ältere Bilder zu verwenden, die die Kinder so zeigen wie der Patient sie noch in Erinnerung hat. 5.3 Snoezelen „Snoezelen“ (sprich: snuselen) ist ein Begriff, der aus dem Holländischen stammt. Er setzt sich zusammen aus den Worten „snuffelen“ (schnüffeln) und „doezelen“ (dösen). Ursprünglich wurde dieses Prinzip für geistig schwerstbehinderte Menschen entwickelt. Der Gedanke dabei war, daß für derart eingeschränkte Menschen der Alltag sehr chaotisch und streßig erscheinen muß. Deshalb versuchte man Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Dies wurde durch sogenannte Snoezelenräume erreicht, in denen der Patient sich ausruhen und die ihm gebotenen Reize auf sich wirken lassen kann. Über die Anwendung des Snoezelens bei komatösen Patienten liegen bis heute noch sehr wenig Erfahrungen vor, diese sind aber durchweg positiv zu bewerten. Um dieses Prinzip zu verdeutlichen möchte ich einen typischen Snoezelenraum beschreiben. Er sollte möglichst viele Sitz- und Liegemöglichkeiten bieten, die in verschiedenen Ecken des Raumes stehen. Neben einfachen Matratzen haben sich z.B. Sitzsäcke oder Wasserbetten bewährt. Letztere sind optimalerweise beheizt um ein schnelles Auskühlen von immobilen Patienten zu vermeiden. Die Wände sind entweder bunt gestrichen, oder weiß und werden von bunten Lichtern bestrahlt. Dabei können die Farben zwar wechseln, jedoch sollte dieser Wechsel möglichst langsam erfolgen. Eine Diskothekenatmosphäre sollte keinesfalls entstehen. Evtl. kann durch eine angestrahlte Spiegelkugel auch der Effekt eines Sternenhimmels erzeugt werden. Bei den Lichteffekten gilt vor allen Dingen weniger ist mehr. Zu aufwendige Lichteffekte, insbesondere Stroboskope haben schon oft epileptische Anfälle provoziert. Als Blickfang bieten sich sprudelnde Wassersäulen oder sog. „Lava-Lampen“ an. Auch sie haben einen beruhigenden Einfluß auf den Beobachter. Dazu sollte im Hintergrund leise, beruhigende Musik laufen. CD‘s mit Meditationsklängen haben sich bewährt. Auch Panflötenklänge oder Klaviermusik wird von vielen Menschen als sehr beruhigend empfunden. Auch hier gibt die Anamnese wieder Aufschlüsse über Vorlieben und Abneigungen. Wichtig ist, daß die Melodie nicht mitsummbar ist, da sie die Aufmerksamkeit sonst von den übrigen Sinneseindrücken ablenkt. Besonders intensiviert wird das Snoezelen durch das Dufterlebnis. Mit handelsüblichen Duftlampen können verschiedenste Düfte in die Luft eingebracht werden. Welcher im Einzelfall für den jeweiligen Patienten geeignet ist kann der Anamnese entnommen werden. In jedem Fall empfiehlt es sich eine große Auswahl an Duftölen vorrätig zu haben. Während des Snoezelens sollte der Patient völlig in Ruhe gelassen werden. Im Rahmen seiner Möglichkeiten darf er zwar alles, muß aber nichts. Dies sollte ihm auch immer wieder erklärt werden, da er durch Logo- und Ergotherapie meist gewohnt ist, daß ein Transport in einen anderen Raum in der Regel Therapie und damit „Arbeit“ bedeutet. 16 Als Variationen können gelegentlich verschiedene Themen angestrebt werden. So kann zum Beispiel einmal das Thema „Wald“ durch Verwendung von Tannenduft, hauptsächlich grünem Licht, sowie Vogelgezwitscher erreicht werden. Beim nächsten Mal kann durch eher blaues Licht, Meeresrauschen und entsprechende Düfte (Aquamarin o.ä.) die Illusion von Wasser erzeugt werden. 6 Posttraumatische Epilepsie Viele Patienten nach erlittenem Schädel - Hirn - Trauma neigen plötzlich zu epileptischen Anfällen. Genaue Zahlen existieren auch hier nicht. Aber in verschiedener Literatur wird die Wahrscheinlichkeit für die posttraumatische Epilepsie mit ca. 6-10% angegeben. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser Traumata handelt es sich allerdings um Schädel - Hirn - Verletzungen. Daher kann man eine Zahl von 5-6% posttraumatischer Epilepsien nach Schädel - Hirn - Trauma durchaus annehmen. Man unterscheidet zwischen Sofort-, Früh- und Spätanfällen. Sofortanfälle treten innerhalb von Sekunden nach der Kopfverletzung auf. Es handelt sich dabei um generalisierte Grand-Mal Anfälle mit einer Dauer von bis zu 3 Minuten. Sofortanfälle sind keine posttraumatischen Epilepsien, vielmehr ist es eine Reaktion, die auch bei völlig gesunden Menschen nach einer starken Erschütterung auftreten können (z.B. beim Fußball nach einem Kopfstoß). Verzögert auftretende Anfälle, welche sich über den 8. Tag nach dem Trauma hinaus wiederholen, gelten als posttraumatische Epilepsie. Hier spricht man von Frühanfällen. Treten epileptische Anfälle erst nach 5 Jahren oder später auf, spricht man von Spätanfällen. Ein Epileptologe kann hier feststellen, ob die Anfälle noch im Zusammenhang mit dem Trauma stehen oder andere Ursachen haben. Oft handelt es sich um Petit-Mal Anfälle wie Absencen, die erst nach dem Unfall auffallen, da der Betroffene jetzt unter ständiger Überwachung und Beobachtung steht. Eine Familienanamnese bezüglich Epilepsie gibt hier oft entscheidende Hinweise. Das Auftreten der posttraumatischen Epilepsie bedeutet fast zwangsläufig eine Verschlechterung des Heilungsverlaufs und eine Beeinträchtigung kognitiver Funktionen. Es stellt sich jetzt die Frage, ob das Auftreten dieser Epilepsien vermeidbar ist. Dr. Christian Lipinski, Chefarzt der Neuropädiatrie im Fachkrankenhaus Neckargemünd berichtet über Fälle in denen der Ausbruch von epileptischen Anfällen durch prophylaktische Gabe von Antiepileptika verhindert werden konnte, bleibt aber die Antwort schuldig, ob die Anfälle ohne die Medikamente aufgetreten wären. Tatsache ist jedoch, daß in der früheren Tschechoslowakei die prophylaktische Gabe von Antiepileptika nach schwerem Schädel - Hirn - Trauma Vorschrift war und auch hierzulande oft erfolgt, um gerade in der akuten Phase der Heilung die schädigende Wirkung von epileptischen Anfällen zu vermeiden. Die Frankfurter Universitätsklinik hat hierzu ein Schema erarbeitet, welches versucht, das Epilepsie - Risiko einzuschätzen. Nach diesem Schema soll die Indikation für ein Antiepileptikum gestellt werden. Nach ein bis zwei Jahren kann das Medikament wieder ausgeschlichen werden, wenn bis dahin kein Anfall aufgetreten ist, das EEG keine entsprechenden Befunde aufweist und auch in der Familienanamnese keine entsprechende Disposition zu finden ist. Diese Entscheidung liegt jedoch letztlich bei dem behandelnden Neurologen oder Epileptologen. 17 7 Finanzielle Situation von Betroffenen und Angehörigen 7.1 Gesetzliche Pflegeversicherung Jeder Pflichtversicherte ist inzwischen automatisch auch pflegeversichert. Träger der Pflegeversicherung ist die jeweilige Krankenkasse. Die Pflegeversicherung tritt in Kraft, sofern ein Mitglied voraussichtlich auf Dauer (d.h. länger als 6 Monate) pflegebedürftig ist. Von Januar 2000 an gilt zusätzlich die Regelung, daß ein Versicherter nur dann Leistungen erhält, wenn er in einem Zeitraum von 10 Jahren mindestens 5 Jahre lang Beiträge in die Pflegeversicherung eingezahlt hat (vorher reichten 4 Jahre Mitgliedschaft aus). Bei familienversicherten Kindern zählen die Beiträge des Elternteils mit. Besteht ein Recht auf Leistungen aus der Pflegeversicherung, wird der Betroffene durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MdK) in eine von 3 Pflegestufen eingruppiert. Stufe I sind erheblich, Stufe II sind schwer und Stufe III schwerst Pflegebedürftige. In der Stufe III kann noch der Zusatz „Härtefall“ erreicht werden. Für Patienten im Wachkoma ist in der Regel nur die Stufe III, oft als Härtefall relevant. Für Angehörige ist es wichtig zu wissen, daß die Leistungen rückwirkend ab Antragstellung gezahlt werden. Deshalb sollten sie informiert werden, so früh wie möglich einen formlosen Antrag einzureichen, denn auch ein voreilig gestellter Antrag ist im Zweifelsfall nicht falsch !!! Die Pflegekasse gewährt je nach Situation eine oder mehrere der folgenden Leistungen (Stand: 19.12.1999) 7.1.1 Pflegegeld Wenn die Pflege durch Angehörige oder sonstige selbst beschaffte Personen in geeigneter Weise übernommen wird, zahlt die Pflegekasse einen Betrag von 1.300 DM monatlich in der Pflegestufe III. (I: 400 DM; II: 800 DM) Die pflegende Person muß in diesem Fall nicht über eine entsprechende Ausbildung verfügen. 7.1.2 Pflegesachleistungen Wird die häusliche Pflege von Personen oder ambulanten Einrichtungen vorgenommen, die einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse abgeschlossen haben, zahlt die Kasse eine Leistung von 2.800 DM/mtl. in der Pflegestufe III, oder bei der Härtefall-Regelung bis zu 3.750 DM/mtl. (I: 750 DM; II: 1.800 DM). 7.1.3 Pflegehilfsmittel ... ... sind z.B. Rollstühle, Nachtstühle usw., welche man individuell beantragen muß. Sie werden aber in der Regel übernommen, wenn sie die Pflege erleichtern und/oder die Selbständigkeit des Patienten fördern. 7.1.4 Vollstationäre Pflege Wichtig ist, daß das Pflegeheim, wie auch in der ambulanten Pflege, einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse abgeschlossen hat. Ist dies der Fall zahlt die Pflegekasse in der Stufe III 2.800DM/mtl., oder bei der Härtefall-Regelung bis zu 3.300 DM/mtl. (I: 2.000 DM; II: 2.500 DM) für Pflege, soziale Betreuung und medizinische Behandlungspflege. Für sonstige Aufwendungen, insbesondere für Unterkunft und Verpflegung (Hotelleistungen), muß der Betroffene selbst eintreten. Jedoch zahlt die Pflegekasse immer maximal 75% des individuellen Heimentgelts ! 7.1.5 Teilstationäre Pflege Die Pflegekasse zahlt in der Stufe III 2.800 DM/mtl., wenn die häusliche Pflege nicht ausreichend erbracht werden kann. (I: 750 DM; II:1.800 DM) 18 7.1.6 Wohnumfeldverbesserungen Wird der Betroffene häuslich gepflegt, übernimmt die Pflegekasse einmalig bis zu 5.000 DM für notwendige Umbaumaßnahmen wie Rampen, Treppenlifter etc. 7.1.7 Ersatzpflegekraft Hat ein Angehöriger den Betroffenen länger als 12 Monate zu Hause gepflegt, hat er Anspruch auf Bezahlung einer Ersatzpflegekraft bei Krankheit, Urlaub oder persönlichen Krisen. Diese „Vertretung“ wird für maximal 4 Wochen/Jahr mit bis zu 2.800 DM bezahlt. 7.2 Private Versicherungen ... ... unterscheiden sich untereinander sehr, so das eine allgemeine Beschreibung nicht möglich ist. Jedoch sollte beachtet werden, daß die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenkasse nicht zwangsläufig eine Pflegeversicherung mit einschließt. Diese kann auch bei freiwillig Versicherten bei den öffentlichen Krankenkassen abgeschlossen werden. 7.3 Sozialhilfe Gerade bei Langzeitpatienten reichen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung oftmals nicht aus. Muß die Familie sich an den Kosten einer Heimunterbringung beteiligen und reichen die eigenen Einnahmen nicht aus, so springt an dieser Stelle das Sozialamt ein. Nach bestimmen Berechnungsmethoden errechnet das Sozialamt einen Freibetrag. Für eine 3-köpfige Familie (Vorstand, Ehegatte, ein Kind) sind dies z.B. 4.200 DM pro Monat. Von den darüberliegenden Beträgen muß die Familie die Kosten selbst tragen. Den Rest finanziert das Sozialamt. In die Freibeträge dürfen Bezüge aus der Pflegekasse, Schmerzensgelder und einige andere Einnahmen selbstverständlich nicht eingerechnet werden. Zu beachten ist, daß eigenes Vermögen aufgebraucht werden muß, bevor das Sozialamt einspringt. Aber auch hier gibt es Grenzen, die eingehalten werden müssen. So darf zum Beispiel die eigene Wohnung nicht herangezogen werden. Eine detaillierte Beratung und Informationsmaterial erhalten betroffene Angehörige bei dem Selbsthilfeverein „SchädelHirn-Patienten in Not e.V.“. (Kontakt siehe Anhang A) 8 Erleichterungen für Angehörige Angehörige von Patienten im Wachkoma sind permanenten Belastungen ausgesetzt. Um diese wenigstens teilweise zu lindern sollten sie auf ihre Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden. 8.1 Schwerbehindertenausweis. Der Betroffene hat Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis. Dieser sichert ihm die Rechte nach dem Schwerbehindertengesetz und Nachteilsausgleiche. Über entsprechende Steuervorteile informiert das zuständige Finanzamt oder ein Steuerberater. 8.2 Zivildienstleistende Wenn Angehörige den Betroffenen zu Hause pflegen besteht die Möglichkeit einen Zivildienstleistenden zur eigenen Entlastung heranzuziehen. Auskunft erteilt das Bundesamt für Zivildienst (Kontaktadresse siehe Anhang A). Voraussetzung ist das Merkzeichen „H“ (hilflos) im Schwerbehindertenausweis. Aber auch die Hilfsorganisationen wie „Innere Mission“, „Caritas“, „Johanniter Unfall Hilfe“, „Malteser Hilfsdienst“, „Rotes Kreuz“, „ASB“ und andere stellen Angehörigen zumindest zeitweise Zivildienstleistende zur Verfügung. 19 8.3 Blaue Parkscheibe Der Betroffene hat Anspruch auf die „Blaue Parkscheibe“, die Ihm die Benutzung von Behindertenparkplätzen erlaubt. Viele Angehörige beantragen diese Karte nicht, da der Komapatient ohnehin nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug zu steuern. Dabei wissen sie nicht, daß auch sie die Scheibe benutzen dürfen, wenn sie den Betroffenen transportieren. Gerade für Fahrten in Krankenhäuser oder zu Therapeuten ist dies oft eine große Erleichterung. Voraussetzung für die Parkscheibe ist das Merkzeichen „AG“ (außergewöhnlich gehbehindert) im Schwerbehindertenausweis. Ausgestellt wird die Parkkarte von Amt für öffentliche Ordnung in der jeweiligen Heimatstadt / -gemeinde des Patienten. 8.4 Schmerzensgeld Sollte es für den Unfall des Betroffenen einen Verantwortlichen geben, so kann dieser zu einer Zahlung von Schmerzensgeld oder monatlicher Rente verurteilt werden. Es sind Urteile bekannt, in denen der Richter die Zahlung von Schmerzensgeld ablehnte, da Komapatienten angeblich keinen Schmerz verspüren. In diesem Fall sollte man unbedingt in Revision gehen. Eine ausführliche Beratung, sowie eine Liste fachkundiger Rechtsanwälte und Gutachter können Angehörige beim Verein „Schädel-Hirn-Patienten in Not e.V.“ oder bei den Unfallopferverbänden erhalten. (Kontakt siehe Anhang A) 8.5 Selbsthilfegruppen Der schon mehrfach erwähnte Selbsthilfeverein „Schädel-Hirn-Patienten in Not e.V.“ verfügt bundesweit über Regionalverbände, die sich zu Informationsveranstaltungen und zum Erfahrungsaustausch treffen. Auch die Pflegeheime selbst veranstalten teilweise Angehörigentreffen, in denen sich die Angehörigen untereinander austauschen und auch einmal die eigenen Probleme besprechen können. 20 Anhang A Adressen: Schädel-Hirn-Patienten in Not e.V. Bayreuther Straße 33 92224 Amberg Tel: 09621 / 64800 Fax: 09621 / 63663 Patienten im Wachkoma e.V. Am Heshahn 4 51702 Bergneustadt Tel: 02261 / 94 94 44 Fax: 02261 / 94 94 45 DAVID e.V. (Verein der Unfallopfer) Dürerstraße 16 67061 Ludwigshafen Tel: 0621 / 56 44 08 Fax: 0621 / 56 78 25 Internet: www.david-ev.de Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer (dignitas) e.V. Friedlandstraße 6 41747 Viersen Tel: 02162 / 200 32 Fax: 02162 / 35 23 12 Internet: members.aol.com/dignitasv Weißer Ring - Gem. Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V. Weberstraße 16 55130 Mainz Tel: 061 31 / 83 03-0 Fax: 061 31 / 83 03 45 eMail: [email protected] Internet: http://www.weisser-ring.de Bundesamt für Zivildienst Sibille-Hartmann-Str. 2-8 50969 Köln. Tel: 0221 / 3673-0 Fax: 0221 / 3673-661 21 Quellenverzeichnis Neurologie compact * A.Hufschmidt, C.H.Lücking * G. Thieme Verlag Chirurgie für Pflegeberufe (18. Auflage) * B. Paetz * G. Thieme Verlag Pflege heute * A. Schäffler, N. Menche, U. Balzen * G. Fischer Verlag Basale Stimulation * Bienstein / Fröhlich * Verlag selbstbestimmtes Leben Aus dem Internet Hirnschäden - Einführung für Betroffene u. Angehörige * F.K. v. Wedel-Parlow * http://members.aol.com/FkvWedel/Hirn.html Informationen und Hinweise für Menschen im Koma und apallischen Syndrom * Dr. med. Andreas Zieger, Oldenburg * http://bidok.uibk.ac.at/texte/schaedel.html Peter Nydahl * http://www.basale-stimulation.de Facharbeit „Snoezelen“ * Birgit Zaluga * http://members.aol.com/bzaluga Video Endoskopie bei Schluckstörungen * Dr. med. Paul Diesener* http://www.rehaklinikjugendwerk.de Zeitschriften „Wachkoma“ Ausgabe 0/99 (Sonderausgabe „Grundinformation“) „not“ Ausgabe 3/96, 6/98, 1/99, 3/99, 6/99 Besonderen Dank an den Verein für „Schädel-Hirn-Patienten in Not e.V.“ und das Seniorenheim Riedstadt, Fachabteilung für Schädel-Hirn-Verletzte für die freundliche Unterstützung mit Buch- und Zeitschriftenmaterial. Sowie an Carmen Fuchs für die „Helpline“ und Kathleen Gieler für die konstruktive Kritik.