Neurologische Untersuchung

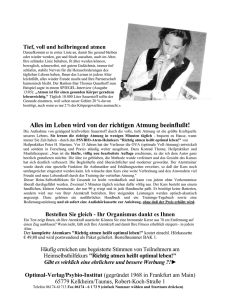

Werbung

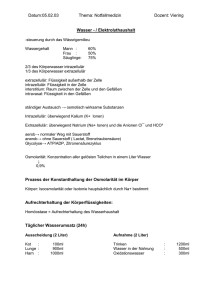

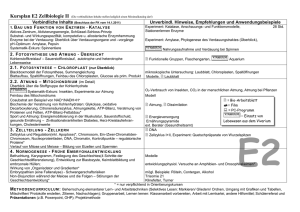

Neurologische Untersuchung Einklemmungszeichen: flüchtige Pupillendifferenz Miosis Parästhesien in Gesicht Händen und Schulter psychomotorische Verlangsamung Emesis Atemlähmung kündigt sich an durch Hyperventilation seufzenden Atmung vermehrtes Gähnen Meningismus passives Beugen des Kopfes zur Brust Nackensteifigkeit Kennzeichen verschiedener Komaformen zerebral plötzlicher Beginn Verletzung des Kopfes Lähmungen Meningismus Augensymptomatik pathologische Atemtypen Zeichen von Anfallsleiden respiratorisch-zirkulatorisch Zyanose Tachypnoe, forcierte Atmung kardiale Stauungszeichen Rhytmusstörungen urämisch Hautfarbe fahlgrau, bräunlich, pigmentiert urinöser Geruch Kussmaul`sche Atmung Zuckungen, Krämpfe Erbrechen, Durchfall Hypertonie Dehydration hepatisch Ikterus Lebergeruch Lebervergrößerung Aszites vertiefte Atmung pathologisch signifikante Gerüche Azeton/Obstartig, fruchtig Coma Diabeticum (Acidose) Erdig/Leberartig Coma Hepaticum Harngeruch Coma Urämicum Aromatisch Vergiftung, Drogenabusus Gesichtsfarbe gerötetes Gesicht : Hypertoniker Coma Diabeticum fieberhafter Infekt rosig : CO-Intoxication zyanotisch : Schock Intoxikation Dyspnoe ikteral : hepatische Störung : Hypertonie Hirnblutung Mittelhirnläsion Grundkrankheit Kreislauf Blutdruck Hypotonie Schock Hypovolämie Hypoxie toxisch-metabolische Läsion der Medulla/des Pons Hautbefund Zyanose : ventilatorische und/oder zirkulatorische Störung CAVE: Anämie ohne Zyanose Exsikose (Turgor) : Dehydration Störung Wasser-/Elektrolythaushalt Blasen : Arzneimittelvergiftung (Barbiturate) starkes Schwitzen : Hyperthermie Hypoglycämie Schock Effloreszenzen : verteilte, zackig, schwärzlich (Hämorrhagische Effloreszenzen) Meningokokken Sepsis heiß-trocken : thyreotische Koma Sonnenstich Verletzungen Blutungen Einstiche Pupillen Mydriasis : Hirndruckzeichen (N. occulomotorius Einklemmung am Tentoriumsschlitz) Vergiftung Alkohol, Kokain, Atropin postepileptisches Intervall endogenes Koma Miosis : Opiate, Morhine, Nikotin Esterasehemmende organische Phosphorverbindungen Insektizide (E605) Meningitis Anisokorie : intrazerebrale Geschehen Tumor, Abzess Apoplex Blutung Atmung Medulla und Pons nicht gestört: normale Atmung Hypoventilation mechanische Verlegung toxisch-metabolischer Schaden Kußmaulsche A. metabolische Acidose diabetisches Koma urämischer Schock Cheyne-Stoke Apoplexie Hirndruck Diabetische Komaformen ketoazidotisch bei absolutem Insulindefizit Glucourie Hypovolämie Dehydration Kasuistik: Infektion Streß Fasten Behandlungsfehler akute Erkrankungen Myocardinfarkt Apoplexie hyperosmolar, nicht ketoazidotisch bei relativem Insulindefizit ältere Menschen Kasuistik: Infektion Diätfehler Medikation Symptomatik: hohe BZ-Werte massive Dehydration Elektrolytmangel fehlende Acidose Wasser-/Elektrolythaushalt Wassergehalt Mann : 60% Frau : 50% Säuglinge: 75% 2/3 des Körperwassers intrazellulär 1/3 des Körperwassers extrazellulär extrazellulär ständiger Austausch interstitiell intravasal osmotisch wirksame Substanzen Intrazellulär überwiegend Kalium (K+ Ionen) ionisierte Phosphate (Phosphorester) Extrazellulär überwiegend Natrium (Na+ Ionen) und die Anionen Cl- und HCO3- Osmolarität : Konzentration aller gelösten Teilchen in einem Liter Wasser Prozeß der Konstanthaltung der Osmolarität im Körper: Isoosmolarität oder Isotonie hauptsächlich durch Na+ bestimmt Aufrechterhaltung der Körperflüssigkeiten: Homoöstase Täglicher Wasserumsatz (24h) Aussscheidung (2 Liter) Kot (100ml) Lunge/Haut (900ml) Harn (1000ml) Aufnahme (2 Liter) Trinken Wasser in der Nahrung (500ml) 0 0,25 Oxidationswasser (300ml) 0,5 0,75 1 1,2l Störungen des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes Ursache hypotone Dehydration hypertone Dehydration Natrium/ Plasma Eiweißgehalt Natriummangel, erniedrigt erhöht zuviel freies Wasser Verlust von freiem leicht erhöht Wasser, erhöht Hypovolämie isotone Dehydration Flüssigkeitsmangel normal Blutmangel Plasmamangel isotone zuviel Volumen normal Hyperhydration und Natrium normal Hämatokrit Erythrozytenzahl stark erhöht erhöht leicht erhöht erhöht normal normal erniedrigt erniedrigt erhöht erniedrigt hypotone zuviel freies Hyperhydration Wasser, Volumen leicht erniedrigt leicht erniedrigt erniedrigt erniedrigt hypertone wenig freies Hyperhydration Wasser, zuviel Natrium erhöht erniedrigt Hämatokrit: erniedrigt stark erniedrigt Abkürzung HK (HKT) Anteil der zelluären Blutbestandteile am Gesamtvolumen Männer Frauen Neugeborene 40-52% 37-47% 45-65% Störungen des Wasser-/Elektrolythaushaltes Störung der Flüssigkeitsbilanz verminderte Flüssigkeitszufuhr bei vermehrter Ausscheidung Störung der Flüssigkeitsverteilung Zufuhr wäßriger Lösungen ohne ausreichend Elektrolytgehalt Störung der Flüssigkeitsregulation Erkrankung der renalen, kardialen od. endokrinen Organe Dehydration Verminderung der Körperflüssigkeit... isotone Dehydration : ...bei normaler Osmolarität (Blut- und Plasmaverluste) hypertone Dehydration : ...bei erhöhter Osmolarität (massive renale Verluste) hypotone Dehydration : ...bei erniedrigter Osmolarität (Verlust an Na größer als Wasser) Hyperhydration Vermehrung der Körperflüssigkeit... isotone Hyperhydration : ...bei erhaltener Osmolarität (Anurie) hypotone Hyperhydrat. : ...erniedrigter Osmolarität (Wasserintoxikation Süßwasser) hypertone Hyperhydrat. : ...erhöhter Osmolarität (hypertone Lsg. Meerwasser) Säure-/Basenhaushalt Einstellung einer festen Wasserstoffionenkonzentration Isohydrie menschlicher pH-Wert : 7,37- 7,43 Bicarbonatsystem Gleichgewicht von HCO3- und CO2 20:1 bei Norm pH-Wert Proteinsystem Fähigkeit von Eiweißen, H+ und OH- abzugeben Pufferbasen (48mmol) BE-Wert Abweichung des pH-Wertes unter 7,37 Azidose Abweichung des pH-Wertes über 7,43 Alkalose respiratorische/metabolische Störung resp. Störungen verändern CO2-Partialdruck (pCO2) metabolische Störungen verändern den BE-Wert Regulationsmechanismus metabolisch Atmung Kussmaul´sche Atmung (Azidose) flache Atmung (Alkalose) respiratorisch Renal H+-Ausscheidung (Azidose) HCO3-Ausscheidung (Alkalose) Schock akute Kreislaufinsuffizienz durch Mißverhältnis zwischen Blutgefäßvolumen und Gefäßkapazität Gewebshypoxie absolute/relative Hypovolämie absolute Hypovolämie Verlust zirkulierenden Volumens nach innen oder außen relative Hypovolämie Umverteilung von Flüssigkeiten aufgrund von Herz- oder Gefäßinsuffizienz Verminderung des venösen Rückstroms Schockstadien Stadium 1 (kompensiertes Stadium) Verlust von etwa 500ml Flüssigkeit Stadium 2 (dekompensiertes Stadium) Microzirkulationsstörung Stadium 3 (irreversibler Stadium) Sludge-Phänomen Stadium 1 500ml Flüssigkeit gehen verloren Störung des kardiovaskülären System mit unvollständiger Symptomatik verminderter venöser Rückstrom Vorlast und enddiastolisches Füllungsvolumen reduziert Abfall des Schlagvolumens und des HZV Pressorezeptoren reagieren auf Blutdruckabfall Kompensationmechanismen Enthemmung des Kreislauf und Vasomotorenzentrums der Medulla oblongata Auslösung einer symphatoadrenergen Reaktion durch Ausschüttung von Katecholaminen (Adrenalin, Dopamin und Noradrenalin) aus dem Nebennierenmark = Aufrechterhaltung eines adäquaten HZV periphere Arterien und Arteriolen verengen durch -Rezeptoren Wirkung (Vasokonstriktion) peripherer Gefäßwiderstand steigt am Herzen Stimulation der 1-Rezeptoren positive inotrop positive chronotrop = typische kompensatorische Sinustachycardie bei zuächst normotonem Blutdruck Änderung der Perfusionsrate an Organen (Haut, Skelettmuskeln, Meserentialgebiet, Nieren und Leber) zugunsten von Gehirn, Myocard u. Lunge Druckgradientenänderung aterieller/venöser Schenkel Resorption von interstitieller Flüssigkeit bis zu 20% Volumendefizit können ausgeglichen werden Erwachsener, 70 kgKG, 5,6 Liter BV (8% des KG) = 1,2 Liter Stadium 2 Durch kontinuirlichen Druckabfall im arteriellen System forciert sich symphatoadrenerge Reaktion Katecholaminausschüttung (30-50fache Menge/Ruhepot.) Fixierung der Kreislaufzentralisation Sphinkterverschuß der Arteriolen und Abklemmung der Blutzufuhr in Organsysteme (Ischämie) Mikrozirkulationsstörungen Organminderdurchblutung Ischämie der Kapillargefäße Hypoxie im Blut Hypooxydose der Zellen aerobe und anaerobe Glucolyse metabolische Azidose (Pyruvat- und Laktatanhäufung) Durch Ischämie Umstellung auf anaerobe Energiegewinnung (Glucolyse) Zerstörung der semipermeablen Membran der Zell- und Kapillarwände durch Azidose Zunahme des osm. Drucks in der Zelle führt zum Volumeneinstrom (Intravasaler Flüssigkeitsverlust)