Es war ein Abend im Juli, an dem „Goliath und sein

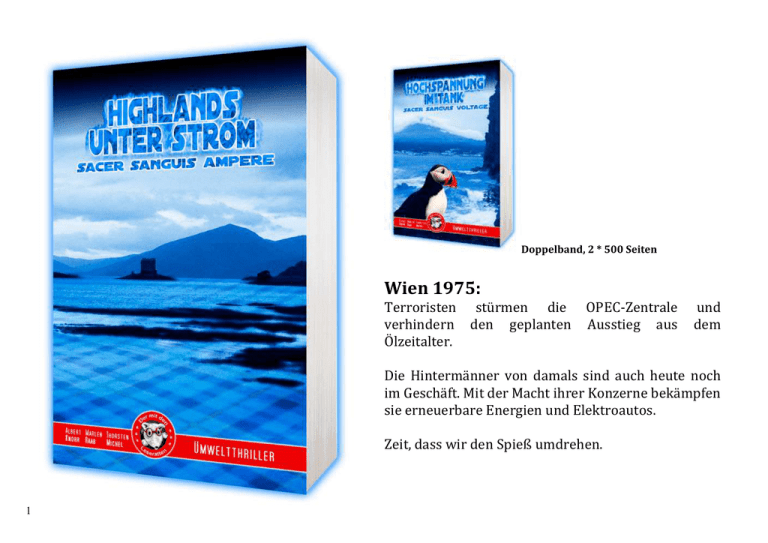

Werbung