ISBN 978-3-8689-4042-8

Werbung

KAPITEL

1

Statistische Merkmale und Variablen

Am Anfang jeder Gewinnung von statistischer Information steht die Erhebung einer

großen Zahl von Einzeldaten. Die erste Aufgabe der Statistik ist es, diese zuweilen

unübersichtliche Datenmenge so darzustellen und aufzubereiten, dass danach die in der

Menge der Einzeldaten verborgene Information mit statistischen Methoden herausgefiltert und analysiert werden kann. In diesem Kapitel werden die fundamentalen Konzepte

der Darstellung von statistischem Datenmaterial eingeführt und gezeigt, was sie leisten

und wie man mit ihnen arbeitet. Zuvor sind einige technische Begriffe zu definieren und

auch ein Blick auf die Objekte zu werfen, an denen die Daten erhoben wurden.

1.1

Statistische Einheiten und Grundgesamtheiten

Die Objekte, deren Merkmale in einer gegebenen Fragestellung von Interesse sind und im

Rahmen einer empirischen Untersuchung erhoben, also beobachtet, erfragt oder gemessen

werden sollen, heißen Untersuchungseinheiten oder statistische Einheiten.

Als statistische Einheiten können grundsätzlich alle materiellen Gegenstände oder

Lebewesen sowie immateriellen Dinge auftreten: Personen, Haushalte, Unternehmungen,

Waren, Länder, Ereignisse, Handlungen usw.

Beispiel

[1] Statistische Einheiten können sein: Kraftfahrzeuge, Gebäude, Pferde,

Studenten, Beamte, Bauernhöfe, Branchen, Äpfel, Verkäufe, Eheschließungen, Geburten, Unfälle, Girokonten.

Die statistische Einheit ist Träger der Information, die erhoben werden soll. Das

Hauptinteresse der Statistik gilt nicht der einzelnen statistischen Einheit. In diesem Sinne

interessiert sie sich nur für Massenphänomene, also dafür, was in einer statistischen

Masse, das heißt einer bestimmten Menge von im Wesentlichen gleichartigen Einheiten

vor sich geht. Die Abgrenzung dieser Menge muss stets sehr sorgfältig erfolgen und der

jeweiligen Fragestellung der statistischen Untersuchung entsprechen. Man könnte dazu

die Elemente der Menge einzeln aufzählen. Meistens wird man jedoch nicht so verfahren,

20

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

sondern zur Identifikation der gleichartigen statistischen Einheiten, die zu einer solchen

statistischen Menge gehören sollen, sogenannte Identifikationskriterien angeben. In der

Regel werden die statistischen Einheiten durch mindestens jeweils ein Kriterium

1. zeitlicher,

2. räumlicher und

3. sachlicher Art

identifiziert oder definiert. Diese Kriterien sollten dabei möglichst objektiv und genau

sein, das heißt, es sollte nicht von subjektiven Einschätzungen abhängen, ob ein

bestimmter Gegenstand diese Kriterien erfüllt oder nicht. Mit Hilfe der Identifikationskriterien wird gleichzeitig die interessierende statistische Masse abgegrenzt.

Definition:

Die Menge

Ω := { ω ⎪ ω erfüllt IK }

(1-1)

aller statistischen Einheiten ω , die dieselben wohldefinierten Identifikationskriterien IK erfüllen, heißt Grundgesamtheit.

Häufig verwendete Synonyme für den Terminus Grundgesamtheit sind statistische

Masse, Population und Kollektiv.

Beispiele [2] Verkehrsunfälle im Jahre 2008 in Bayern.

[3] Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Jahre 1999 in Deutschland.

[4] Studenten in der Vorlesung am Mittwoch, den 23.04.2008 um 14.15 Uhr,

im Audimax der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg.

[5] Angemeldete Konkurse von Bauunternehmungen im April 2009 in Nordrhein-Westfalen.

Eine Grundgesamtheit wird damit als eine ganz gewöhnliche Menge Ω im mengentheoretischen Sinne definiert. Die Elemente ω dieser Menge sind die statistischen Einheiten,

die die Identifikationskriterien erfüllen: Es sind diese Kriterien, die die Grundgesamtheit

bestimmen bzw. abgrenzen, indem sie ihre Elemente definieren.

Die Identifikation von statistischen Einheiten und die Abgrenzung von Grundgesamtheiten scheint im Prinzip einfach, kann aber in der Praxis durchaus schwierig sein. Sollen

für eine bestimmte Erhebung Unternehmen, Betriebe oder Arbeitsstätten erfasst werden?

Soll das Einkommen erhoben werden, das von Inländern oder im Inland erzielt wird?

Die Anzahl n(Ω) ihrer Elemente heißt der Umfang einer Grundgesamtheit Ω. In der

Regel hat man es in der beschreibenden Statistik mit sogenannten realen Grundgesamtheiten (Bevölkerung eines Landes, Unternehmen eines Landes etc.) zu tun. Reale Grundgesamtheiten haben stets einen endlichen Umfang n. Demgegenüber stehen hypothetische

oder fiktive Grundgesamtheiten, die durchaus unendlich viele Elemente haben können –

1.2

Merkmale und Merkmalsausprägungen

21

wie zum Beispiel die Menge der Würfe, die man mit einem Würfel je machen kann. Mit

derartigen Grundgesamtheiten werden wir aber erst in späteren Kapiteln Bekanntschaft

machen.

1.2

Merkmale und Merkmalsausprägungen

Das Interesse der Statistik gilt nicht den statistischen Einheiten ω selbst, sondern lediglich einigen ihrer Eigenschaften, den sogenannten Merkmalen M(ω ). Deshalb bezeichnet

man die statistischen Einheiten auch als die Merkmalsträger. Unterscheidbare Erscheinungsformen eines Merkmals heißen Merkmalsausprägungen oder Modalitäten.

Beispiele [6] Das Merkmal „Geschlecht“ hat die beiden Modalitäten männlich und

weiblich.

[7] Das Merkmal „Familienstand“ hat die vier Merkmalsausprägungen:

ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Oder etwas moderner: verheiratet

und single.

[8] Für das Merkmal „Körpergewicht“ erwachsener Menschen müssen als

Ausprägungen alle Werte zwischen 30 und 300 kg zugelassen werden.

Statistische Variable

Die Begriffe Merkmal und Variable werden häufig synonym verwendet, obwohl sie

streng genommen nicht ganz dasselbe bedeuten. Statistische Variablen ordnen den statistischen Einheiten ω bzw. ihren Merkmalswerten M(ω ) reelle Zahlen x zu. Somit ist die

statistische Variable eine reellwertige Funktion X

x = X(ω ) = Fkt(M(ω ))

der Untersuchungseinheiten ω . Man bringt deshalb gerne statistische Variablen ins Spiel,

weil man mit Zahlen besser arbeiten kann. Da nun sehr häufig die Merkmalsausprägungen bereits als reelle Zahlen vorliegen, kann das Merkmal selbst als Variable benutzt

werden: Die Funktion Fkt ist dann die identische Funktion.

Mit dem Symbol X bezeichnet man die Abbildung bzw. Funktion

X: Ω ⎯

⎯→ IR

ω ⎯

⎯→ X (ω ) = x ,

aber man benutzt es auch für den Namen der statistischen Variablen und meistens eben

auch für den Namen des Merkmals selbst. Man sagt einfach: „die statistische Variable X“

oder „das Merkmal X“.

22

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

Merkmalstypen und Messbarkeitsniveaus

Merkmale und Variablen sind nicht alle von gleicher Qualität, was die Möglichkeiten

ihrer statistischen Analyse und Interpretation angeht. Es ist deshalb angebracht, sie in

verschiedene Kategorien einzuteilen. Man unterscheidet zunächst qualitative und quantitative Merkmale.

1. Qualitative Merkmale sind solche Eigenschaften, die qualitativ, das heißt der

Beschaffenheit nach, artmäßig variieren. Sie besitzen nur endlich viele Ausprägungen. Beispiele sind Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Rechtsform von

Unternehmungen.

2. Quantitative Merkmale sind dagegen solche Eigenschaften von Untersuchungseinheiten, die quantitativ, das heißt der Größe nach oder zahlenmäßig, variieren.

Ihre Merkmalsausprägungen sind von vornherein Zahlen, mit oder ohne Maßeinheit. Quantitativ sind Merkmale wie Alter, Kinderzahl, Einkommen.

Auch ursprünglich qualitative Merkmale werden oft in Zahlen ausgedrückt. Drückt man

das Ausbildungsniveau einer Person durch die zu seiner Erreichung mindestens erforderliche Anzahl von Jahren an Ausbildungszeit aus, spricht man von Quantifizierung und

hat damit eine echt quantitative Variable. Ordnet man aber etwa den Ausprägungen des

Merkmals „Familienstand“ die Zahlen 1 für ledig, 2 für verheiratet und 3 für verwitwet

zu, spricht man von Signierung und hat nur scheinbar quantitative Größen.

Die quantitativen Variablen werden in stetige und diskrete unterteilt:

1. Diskrete Merkmale können nur ganz bestimmte (endlich viele oder schlimmstenfalls abzählbar unendlich viele) abgestufte Werte als Merkmalsausprägung

haben. Diskret sind alle Merkmale, deren Ausprägungen man durch Zählen erhält,

auch wenn keine Obergrenze vorhanden ist.

2. Stetige oder kontinuierliche Merkmale können in einem Intervall jeden reellen

Wert als Ausprägung annehmen (überabzählbar unendlich viele verschiedene

mögliche Merkmalsausprägungen innerhalb eines Intervalls). Stetig sind alle

Merkmale, deren Ausprägungen gemessen werden. Hierzu gehören beispielsweise

alle Messungen in Zeit-, Längen- oder Gewichtseinheiten.

Besonders fein abgestufte diskrete Variablen werden in der statistischen Praxis wie

stetige behandelt; man spricht von quasi-stetigen Merkmalen. Andererseits werden im

Prinzip stetige Variablen durch den Mess- oder Erhebungsvorgang zu quasi-stetigen oder

gar diskreten. Denn jede Messung kann aus technischen Gründen nur mit einer bestimmten Genauigkeit durchgeführt werden, so dass dadurch das ursprünglich stetige Intervall

in diskrete Größenklassen aufgeteilt wird. Obwohl beispielsweise die Körpergröße ein

stetiges Merkmal ist, wird es in der Praxis meist nur in Abstufungen erhoben. Eine Größe

von 180 cm bedeutet, dass die Person zwischen 179.5 cm und 180.5 cm misst.

1.2

Merkmale und Merkmalsausprägungen

23

Eine andere sehr wichtige Einteilung der Typen von statistischen Variablen ist die

nach dem Niveau der Messbarkeit, also danach, mit welcher Skala oder welchem

Maßstab sie gemessen werden können. Das Niveau der Messbarkeit bestimmt dabei, wie

wir noch sehen werden, die Möglichkeiten und Grenzen der statistischen Auswertungen,

die man sinnvoll mit den erhobenen Daten vornehmen kann. In der Reihenfolge aufsteigender Messbarkeit unterscheiden wir:

1. Nominal messbare Variablen. Ein Merkmal oder eine Variable ist nominal

skaliert, wenn lediglich die Gleichheit oder Andersartigkeit verschiedener

Ausprägungen festgestellt werden kann. Beispiele für nominal skalierte Merkmale

sind Religion, Nationalität, Beruf, Rechtsform eines Unternehmens. Ein Merkmal

ist immer dann nominal, wenn mit ihm keinerlei Bewertung oder Quantifizierung

intendiert werden soll. Nominale Merkmale sind stets qualitativ.

2. Ordinal messbare Variablen. Ein Merkmal oder eine Variable ist ordinal

skaliert, wenn die möglichen Merkmalsausprägungen unterscheidbar sind und zusätzlich in eine natürliche oder sinnvoll festzulegende Rangordnung gebracht

werden können. Als Beispiele wären hier Intelligenzquotient, sozialer Status,

Schulnoten oder aber Tabellenplätze der Fußball-Bundesliga zu nennen.

3. Kardinal messbare Variablen. Schließlich spricht man von einem kardinal oder

metrisch skalierten Merkmal, wenn die verschiedenen Ausprägungen nicht nur eine

Rangfolge ausdrücken, sondern außerdem der quantitative Unterschied zwischen

ihnen bestimmt ist. Die Ausprägungen müssen numerisch, das heißt in Zahlen,

angegeben werden. Die meisten in den Wirtschaftswissenschaften interessierenden

Merkmale wie zum Beispiel BIP, Investitionen und Inflation oder aber Kosten,

Umsatz und Gewinn sind kardinal skaliert.

Man unterscheidet bei kardinal skalierten Merkmalen noch, ob ihr Maßstab einen

sachlogisch begründeten absoluten Nullpunkt hat oder nicht. Ist ein solcher vorhanden,

lassen sich sinnvoll Quotienten aus Merkmalsausprägungen bilden, und man spricht von

einem verhältnisskalierten Merkmal. Zum Beispiel haben die Merkmale „Gewicht“,

„Einkommen“ oder „Preis“ einen absoluten Nullpunkt, und man kann sagen, der Merkmalsträger ω1 hat ein Einkommen, das doppelt so groß ist wie das von ω 2 , wenn

X (ω1 ) = 2 ⋅ X (ω 2 ) .

Hat die Skala hingegen keinen absoluten Nullpunkt, liegt ein intervallskaliertes

Merkmal vor, und nur die Differenzen zwischen den Merkmalsausprägungen können

sinnvoll interpretiert werden. Ein Beispiel für eine Intervallskala ist die Messung der

Temperatur in Celsius-Graden. 40º warmes Wasser ist eben nicht „doppelt so warm“ wie

Wasser mit 20ºC. Aber der Temperaturunterschied zwischen 50ºC und 60ºC und der

zwischen 70ºC und 80ºC wird als gleich erachtet, denn man benötigt etwa die gleiche

Energiemenge, um einen Temperaturanstieg um 10º zu erzeugen. Nur die Kelvin-Skala

verfügt über einen absoluten Nullpunkt bei –273.15ºC = 0 K.

24

1.3

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

Teilgesamtheiten, Stichproben

Werden die Merkmalsausprägungen des interessierenden Merkmals aller statistischen

Einheiten einer Grundgesamtheit festgestellt oder erhoben, spricht man von einer

Vollerhebung oder Totalerhebung. Technisch erfolgt eine Erhebung – je nach Merkmalsträger und untersuchtem Merkmal – meist in Form von

Beobachtungen,

Messungen

oder Befragungen.

Oftmals ist es jedoch unpraktisch oder zu teuer, eine Vollerhebung durchzuführen, z. B.

alle Bürger der Bundesrepublik zu ihren täglichen Ausgaben für Brot zu befragen, die

Körpergröße aller Bundesbürger zu messen oder die Zahl der Autos, die eine bestimmte

Straße befahren, an jedem Tag zu beobachten. Dies wird besonders deutlich, wenn man

bedenkt, dass allein die Vorbereitung einer Volkszählung oder der Arbeitsstättenzählung

mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund werden häufig nur Teilgesamtheiten oder Stichproben erhoben und untersucht.

Ist Ω* eine Auswahl oder Teilmenge von der Grundgesamtheit Ω, so erfüllt jedes

Element von Ω* die Kriterien IK. Wenn Ω endlich ist, gilt n(Ω*) ≤ n(Ω).

Definition:

Jede echte Teilmenge Ω* von Ω heißt Teilgesamtheit der Grundgesamtheit. Teilgesamtheiten heißen Stichproben, wenn bei der Auswahl der

Elemente der Zufall wesentlich beteiligt war.

Der Zweck einer Teilerhebung besteht meist darin, die interessierenden Merkmale nur

von einer Teilgesamtheit erheben zu müssen, aber auf Basis dieser Ergebnisse Aussagen

über die Merkmale in der Grundgesamtheit machen zu können.

Reine Zufallsstichprobe

Bei der reinen Zufallsauswahl soll jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche

„Chance“ haben, in die Stichprobe mit aufgenommen zu werden. Auf diesem Wege wird

versucht, sicherzustellen, dass kein Merkmalsträger oder keine Gruppe von Merkmalsträgern bevorzugt ausgewählt und somit die Struktur der Grundgesamtheit systematisch

verfälscht wird. Es scheint paradox, dass die Zufälligkeit der Auswahl durch eine sorgfältige Planung der Vorgehensweise bei der Bestimmung der Merkmalsträger sichergestellt werden muss.

Repräsentative Stichprobe

Wünschenswert wäre es, eine Teilgesamtheit auszuwählen, die repräsentativ für die

Grundgesamtheit ist, also eine Struktur bezüglich der interessierenden Merkmale

1.4

Statistische Verteilung

25

aufweist, die der Grundgesamtheit möglichst ähnlich ist. Da man diese Struktur aber vor

der Erhebung noch gar nicht kennen kann, versucht man, die Repräsentanz bezüglich

anderer Merkmale zu gewährleisten. Denn man nimmt an, dass das zu untersuchende

Merkmal in einem gewissen „statistischen Zusammenhang“ mit diesen anderen Merkmalen steht. Es gibt unterschiedliche Auswahlverfahren, um zu erreichen, dass die gewonnene Teilgesamtheit repräsentativ ist. Man spricht von eingeschränkter Zufallsauswahl.

Beispiel

1.4

[9] Ein Meinungsforschungsinstitut will eine Wahlprognose erstellen. Dazu

wird 3000 Wahlberechtigten die sogenannte Sonntagsfrage gestellt: „Welche

Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre?“ Um

verlässlichere Ergebnisse zu bekommen, wird die Stichprobe repräsentativ

gestaltet: Dazu überlegt man, welche anderen Merkmale die Parteienpräferenz „statistisch beeinflussen“. In der Stichprobe soll der Anteil der

Frauen dem in der Grundgesamtheit aller Wahlberechtigten entsprechen. Die

Altersstruktur soll mit der der Grundgesamtheit übereinstimmen. Damit ist

die Stichprobe für diesen Zweck schon recht repräsentativ. Wichtig wäre

sicherlich noch, die geographische Verteilung zu berücksichtigen, damit es

nicht vorkommen kann, dass zu viele Befragte zufällig in Baden-Württemberg wohnen. Weiterhin wäre es gut, wenn die Berufsstruktur, wenigstens

in den Ausprägungen Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbständige, analog

wäre. Ja, und natürlich müssen Studenten in der Stichprobe sein, sonst wären

die Wähler der Grünen eventuell „unterrepräsentiert“.

Statistische Verteilung

Eine Grundgesamtheit, Teilgesamtheit oder Stichprobe vom Umfang n und mit den

Elementen ω i sei bezüglich eines Merkmals X untersucht worden. Von jedem Element ω i

sei sein „individueller“ Merkmalswert xi festgestellt und in der Urliste notiert worden:

Urliste

Elemente

ω1

ω2

⋅⋅⋅

ωi

⋅⋅⋅

ωn

Merkmalswerte

x1

x2

⋅⋅⋅

xi

⋅⋅⋅

xn

Das Hauptinteresse der beschreibenden Statistik gilt aber nicht den Merkmalsträgern,

sondern den Merkmalswerten.

26

KAPITEL 1

Definition:

Statistische Merkmale und Variablen

Die Folge der n Werte

x1 , x 2 ,

, xi ,

(1-2)

, xn

mit xi = X(ω i), für i = 1, · · · , n , heißt Beobachtungsreihe der Variablen X oder einfach statistische Reihe X.

Spielt dabei die Reihenfolge, in der die Beobachtungen gemacht wurden, keine Rolle, ist

auch die Anordnung der Werte in der statistischen Reihe ohne Bedeutung und sie könnten

beliebig umgestellt werden. Die Nummerierung (Indizierung) dient nur der Unterscheidung der einzelnen Werte; eine Umnummerierung wäre zulässig und würde den Informationsgehalt der statistischen Reihe nicht verändern. Nur bei den sogenannten

Zeitreihen ist das anders, diese werden aber erst in Kapitel 5 behandelt.

Häufig ist es sinnvoll, die Merkmalswerte der Urliste der Größe nach zu sortieren und

umzunummerieren, so dass dann

x1 ≤ x 2 ≤ x 3 ≤

≤ xi ≤

≤ xn

(1-3)

geschrieben werden kann. In der Praxis wird es oft vorkommen, dass in dieser Abfolge

gleich große Werte nebeneinanderstehen, weil einzelne Ausprägungen in der statistischen

Reihe mehrfach auftauchen, beispielsweise

1.6 1.6 3.0 3.0 3.0 3.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

4.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ,

(1-4)

weshalb in (1-3) ja die ≤−Zeichen stehen. Dann ordnet man die k vorkommenden, aber

unterschiedlichen Variablenwerte der Größe nach zu

x1 < x 2 <

< xk ,

mit k ≤ n

und gibt zu jedem Variablenwert xi die absolute Häufigkeit

(1-5)

ni := absH(X = xi)

an, das heißt, man gibt an, wie oft die statistische Variable X den Wert xi in der statistischen Reihe X annimmt. Man beachte, dass k, die Anzahl der vorkommenden

Merkmalsausprägungen, nicht größer als n sein kann, in der Praxis aber meist viel kleiner

ist. Auf diese Weise erhalten wir eine Tabelle, die den vorkommenden Variablenwerten

die zugehörigen Häufigkeiten zuordnet. Diese kann noch übersichtlicher werden, wenn

statt der absoluten die relativen Häufigkeiten

hi := relH(X = xi) = ni /n ,

verwendet werden.

0 < hi ≤ 1

(1-6)

1.5

Definition:

Häufigkeitsfunktion und Verteilungsfunktion

27

Die Tabellen

x1 x 2 ⋅ ⋅ ⋅ x k

n1 n2 ⋅ ⋅ ⋅ nk

∑ ni = n

und

x1 x 2 ⋅ ⋅ ⋅ x k

∑ hi

h1 h2 ⋅ ⋅ ⋅ hk

=1

(1-7)

heißen absolute bzw. relative Häufigkeitsverteilung der statistischen

Variablen X.

Häufigkeitsverteilungen lassen sich auf sehr einfache Weise anschaulich graphisch

darstellen. Man braucht nur die Häufigkeiten als Ordinate über der statistischen Variablen

als Abszisse in ein Koordinatensystem einzuzeichnen. Zur Erhöhung der Anschaulichkeit

verbindet man die Punkte durch senkrechte Linien mit der Abszisse: Die Längen der

einzelnen Linien sind somit proportional zu den Häufigkeiten.

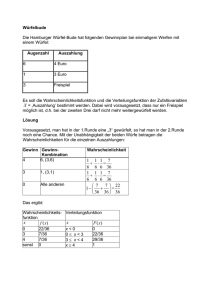

ni

10

hi

0.5

xi

1.6

BILD 1.1

1.5

3

4.1

5

Häufigkeitsverteilung

Häufigkeitsfunktion und Verteilungsfunktion

Der einfachste Weg, zur Häufigkeitsfunktion zu gelangen, ist, ausgehend von der

relativen Häufigkeitsverteilung (1-7), alle reellen Zahlen x, die nicht in der statistischen

Reihe X vorkommen, mit aufzunehmen, ihnen aber die relative Häufigkeit Null zuzuweisen.

28

KAPITEL 1

Definition:

Statistische Merkmale und Variablen

Die Funktion

⎧ hi

h( x ) = ⎨

⎩ 0

falls x = xi

sonst

(1-8)

heißt Häufigkeitsfunktion der statistischen Variablen X.

Diese Funktion gibt für jede reelle Zahl und damit auch für jeden möglichen Variablenwert x an, ob und mit welcher relativen Häufigkeit er in der statistischen Reihe vorkommt. Der Definitionsbereich der Häufigkeitsfunktion ist somit die ganze reelle Achse,

während der Wertebereich der Funktion sich auf die rationalen Zahlen im Intervall [0,1]

beschränkt. Ihre graphische Darstellung entspricht derjenigen der Häufigkeitsverteilung.

Definition:

Die Funktion

H ( x) =

∑ h ( xi )

(1-9)

xi ≤ x

heißt empirische Verteilungsfunktion der statistischen Variablen X.

Die empirische Verteilungsfunktion gibt für jedes x ∈ IR die relative Häufigkeit aller

Beobachtungen an, die gleich groß oder kleiner als x sind. Ihre Definitions- und Wertebereiche sind identisch mit denen der Häufigkeitsfunktion.

Der Graph von H(x) hat die typische Gestalt einer Treppenfunktion. Die Sprungstellen

finden sich an den x-Werten mit positiver relativer Häufigkeit; an diesen Stellen springt

der Funktionswert um den Betrag der relativen Häufigkeit hi bzw. um den Wert der

Häufigkeitsfunktion h(xi) nach oben. Zwischen zwei benachbarten Sprungstellen verharrt

die Funktion auf konstantem Niveau.

Beispiel

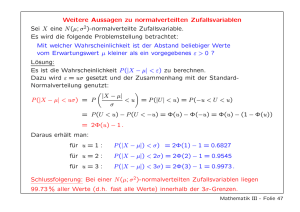

[10] Die Häufigkeitsfunktion h(x) und die Verteilungsfunktion H(x) zur

statistischen Reihe (1-4) bzw. zur Verteilung

xi

1.6

3.0

4.1

5.0

hi

0.1

0.2

0.4

0.3

sind in BILD 1.2 dargestellt.

Es ist darauf zu achten, dass die Funktion H(x) stets auf der ganzen reellen Achse

– ∞ < x < + ∞ erklärt ist. Sie hat im Beispiel [10] für – ∞ < x < 1.6 den Wert H(x) = 0 und

für 5 ≤ x < ∞ den Wert H(x) = 1. An den Sprungstellen selbst hat die Verteilungsfunktion

grundsätzlich den oberen Wert. Die empirische Verteilungsfunktion in der Definition

(1-9) hat die folgenden Eigenschaften:

Häufigkeitsfunktion und Verteilungsfunktion

1.5

29

h (x)

Häufigkeitsfunktion

0.5

x

1

2

3

H (x)

4

5

6

Verteilungsfunktion

1.0

0.5

x

1

BILD 1.2

1.

2

3

4

5

6

Häufigkeitsfunktion und Verteilungsfunktion

Die Funktion H(x) ist überall wenigstens rechtsseitig stetig, das heißt es gilt für

jedes x ∈ IR (mit Δx > 0)

lim H ( x + Δx ) = H ( x ) .

Δx → 0

(1-10)

An den Sprungstellen ist sie jedoch nur rechtsseitig stetig; dort gilt

lim H ( x − Δx ) ≠ H ( x ) .

Δx→ 0

2.

(1-11)

Die Funktion H ist monoton steigend, das heißt für jedes a und b ∈ IR gilt

H ( a ) ≤ H (b) ,

falls a < b .

(1-12)

30

3.

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

Der untere Grenzwert der Verteilungsfunktion ist Null, der obere Grenzwert ist

Eins, das heißt

lim H ( x ) = 0 ,

x→ − ∞

lim H ( x ) = 1 .

x→ ∞

(1-13)

Weiter ist anzumerken:

1.

Die Differenz

H (b) − H ( a ) = relH ( a < X ≤ b)

(1-14)

gibt für a < b die relative Häufigkeit der Beobachtungswerte der Variablen X an,

die größer als a, aber nicht größer als b sind.

2.

Der Funktionswert an jeder Stelle x gibt die relative Häufigkeit an, mit welcher

Werte, die kleiner oder gleich x sind, in der statistischen Reihe vorkommen:

H ( x ) = relH ( X ≤ x )

3.

(1-15)

An jeder Stelle x ∈ IR erhält man aus der empirischen Verteilungsfunktion die

Werte der Häufigkeitsfunktion als Differenz

h ( x ) = H ( x ) − lim H ( x − Δ x )

Δx → 0

(1-16)

zwischen dem Funktionswert und dem linksseitigen Grenzwert.

Wir beachten, dass mit der Formel (1-16) nur an den Sprungstellen der Verteilungsfunktion positive Differenzen herauskommen können: An allen anderen Stellen von H ist

der linksseitige Grenzwert gleich dem Funktionswert, so dass die Häufigkeitsfunktion

Null bleibt.

Die hier definierte empirische Verteilungsfunktion H mag aus der Sicht der beschreibenden Statistik wenig Anschaulichkeit besitzen und es scheint auch, dass man eigentlich

nicht sehr viel damit anfangen kann, jedenfalls nicht viel mehr als mit der anschaulicheren Häufigkeitsfunktion h selbst. Aber die für die Anwendung sehr wichtigen

Instrumente Histogramm und Häufigkeitsdichte, die im nächsten Abschnitt eingeführt

werden, lassen sich am besten auf der Grundlage der Verteilungsfunktion verstehen.

Darüber hinaus dient die Beschäftigung mit H nicht zuletzt der didaktischen Hinführung zu ihrem Analogon, der stochastischen Verteilungsfunktion F, die in Kapitel 9

eingeführt werden wird. Diese betrifft nicht statistische Variablen, sondern sogenannte

stochastische Variablen. Das sind Variablen, deren Werte nicht aus Beobachtungen

stammen, sondern vom Zufall abhängig sind.

1.6

1.6

Häufigkeitsdichte und Histogramm

31

Häufigkeitsdichte und Histogramm

In der Praxis kommt es häufig vor, dass große Gesamtheiten mit einer Vielzahl verschiedener Merkmalsausprägungen untersucht werden müssen. Aus messtechnischen

Gründen, aber auch aus erhebungs- oder aufbereitungstechnischen Gründen kann dabei

selbst bei stetigen oder quasi-stetigen Merkmalen und vielen Einzelbeobachtungen oft nur

eine endliche und verhältnismäßig kleine Zahl unterschiedlicher Merkmalsausprägungen

Berücksichtigung finden, so dass für eine Variable X Größenklassen oder Schichten

gebildet werden müssen. Dazu wird das von möglichen Merkmalsausprägungen belegte

reelle Intervall durch geeignet gewählte Klassengrenzen

ξ0, ξ1, ξ2, · · · , ξm

in m Abschnitte unterteilt, wie in BILD 1.3 dargestellt.

x

ξ0

ξ1 ξ2

BILD 1.3

ξ3

…

ξm

Bildung von Größenklassen

Diese m Abschnitte haben die Klassenbreiten

Δi := ξi – ξi–1 ,

i = 1, · · ·, m

(1-17)

und die relative Häufigkeit der Werte in jeder Größenklasse sei mit

hi := relH(ξi–1 < X ≤ ξi) ,

i = 1, · · ·, m

(1-18)

angegeben. Die weißen Punkte in BILD 1.3 sollen Beobachtungswerte darstellen, die in die

einzelnen Größenklassen fallen. Fällt ein Wert genau auf die Klassengrenze, so ist er der

kleineren Größenklasse zuzuordnen. Ordnet man nun diese Klassenhäufigkeiten den

Klassenobergrenzen zu (eine alternative Möglichkeit wäre, die Klassenhäufigkeiten den

Klassenmitten zuzuordnen), so kann aus den Werten der folgenden Häufigkeitstabelle

ξ1 ξ 2 ⋅ ⋅ ⋅ ξ m

h1 h2 ⋅ ⋅ ⋅ hm

∑ hi = 1

(1-19)

32

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

die Verteilungsfunktion der Klassen HK(x) gezeichnet werden.

Durch diese Erhebungs- bzw. Aufbereitungstechnik ist natürlich die Information der

Häufigkeitsverteilung innerhalb der Klassen verloren gegangen bzw. gar nicht erst

erhoben worden. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an, die verlorene Information

annäherungsweise zu ersetzen, um die „wahre“ Verteilungsfunktion H(x) wenigstens

ungefähr zu bestimmen.

Approximierender Polygonzug

Im oberen Teil von BILD 1.4 verbinden wir die Funktionswerte von HK an den Sprungstellen durch gerade Linien und erhalten so eine approximierende Verteilungsfunktion

H (x ) als Polygonzug. Die Sprungstellen von HK werden zu Knickstellen von H , an

denen sich die Steigung von H abrupt ändert, während sie dazwischen konstant ist und

H K (ξ i ) − H K (ξ i −1 )

h

= i ,

ξ i − ξ i −1

Δi

i = 1, · · ·, m

beträgt. Diese Vorgehensweise zur Gewinnung einer Approximation unterstellt eine

„gleichmäßige Verteilung“ innerhalb jeder einzelnen Größenklasse.

Definition:

Ist HK(x) die Verteilungsfunktion eines nach Größenklassen erhobenen

Merkmals mit den Klassenobergrenzen ξ1 , ξ2 , · · · , ξm und H (x ) die

durch einen Polygonzug approximierte Verteilungsfunktion, so heißt der

Quotient

H K (ξ i ) − H K (ξ i −1 )

h

= i

ξ i − ξ i −1

Δi

(1-20)

die (durchschnittliche) Häufigkeitsdichte der i-ten Größenklasse

(i = 1, · · · , m). Die erste Ableitung

h ( x ) :=

d H ( x)

dx

(1-21)

in den Intervallen ξi-1 < x < ξi heißt Häufigkeitsdichtefunktion und ihr

Graph Histogramm.

Diese gleichmäßige Verteilung der Merkmalsausprägungen innerhalb einer jeden

Größenklasse wird in den meisten Fällen zwar nicht mit der Realität übereinstimmen,

gleichwohl stellt das Histogramm eine gute Visualisierung der Verteilung HK dar. Nur

wenn die Besetzungszahlen einzelner Größenklassen allzu gering sind, kann durch das

Histogramm ein falscher Eindruck vermittelt werden.

Wie im Bild angedeutet, müssen die einzelnen „Säulen“ des Histogramms, die jeweils

eine Größenklasse repräsentieren, durchaus nicht die gleiche Breite Δi haben. Im

1.6

Häufigkeitsdichte und Histogramm

33

Gegensatz zum Graphen der Häufigkeitsfunktion gibt nicht die Höhe der Säule, sondern

die Fläche

hi

⋅ Δi

Δi

die relative Häufigkeit in der Größenklasse an.

H(x)

HK(x)

1

x

ξ0

ξ1

ξ2

ξ3

ξm

ξ0

ξ1

ξ2

ξ3

ξm

h(x)

BILD 1.4

Approximierender Polygonzug und Histogramm

Die Gesamtfläche der Säulen des Histogramms ergibt somit

m

h

∑ Δ j Δj

j =1

j

= 1.

x

34

KAPITEL 1

Beispiel

Statistische Merkmale und Variablen

[11] Im untenstehenden Histogramm sind alle Klassenbreiten mit

Δi = 10 000 Euro gleich. Nur die unterste und die oberste Einkommensklasse

haben eine andere Breite. Deshalb entspricht bei den anderen nicht nur die

Fläche sondern auch die Höhe der Säulen den Klassenhäufigkeiten, die hier

in Prozent angegeben sind

Empfänger

in Prozent

18 19

20

20

13

10

10

8

BILD 1.5

2

>130

1

120 bis 130

1

110 bis <120

2

100 bis <110

80 bis <90

90 bis <100

70 bis <80

60 bis <70

50 bis <60

40 bis <50

bis <30

3

30 bis <40

Gehaltsklassen

in Tausend EUR

3

0

Verteilung der jährlichen Gesamtbezüge von

Führungs- und Fachkräften des Außendienstes

Man beachte, dass die Approximation nur bei stetigen (oder quasi-stetigen) Merkmalen

sinnvoll sein kann. Außerdem verlassen wir dadurch eigentlich den gesicherten Boden

der auf Beobachtungen gründenden beschreibenden Statistik. Zwar geben wir nicht an,

wie eine Verteilungsfunktion aussehen müsste, wenn in feinerer Klasseneinteilung oder

ohne eine solche erhoben worden wäre, sondern es soll nur eine Annäherung an die

„wahren“ Verhältnisse sein. Dabei können wir uns irren, und wir wissen zunächst auch

gar nicht, wie groß die Fehler sein mögen. Wir wissen auch nichts über die Fehlerwahrscheinlichkeiten. Die Unterstellung, dass die Häufigkeitsdichte über die ganze

Klassenbreite hinweg gleich groß ist, erscheint in Ermangelung besserer Information

sinnvoll, bedeutet aber gleichzeitig, dass sie sich an den willkürlich gewählten Klassengrenzen abrupt ändert. Dieses ist aber eher unrealistisch.

Beispiel

[12] Bevölkerungspyramiden sind Histogramme. Die senkrechte Achse

ist hier die Achse der Merkmalswerte. Die Bevölkerungspyramiden für

Deutschland, Frankreich, Italien und Ungarn, aber auch die für die USA

zeigen alle den für moderne Gesellschaften typischen „Bauch“. Die hier und

auf der folgenden Seite dargestellten Graphiken demonstrieren, dass der

Begriff „Pyramide“ die Form des Histogramms der Altersverteilung auch für

China und Brasilien nicht mehr adäquat beschreibt. Nur die Altersstruktur in

Entwicklungsländern mit hohem Bevölkerungswachstum, wie z. B. Indien,

erzeugt noch das früher für die meisten Länder typische pyramidenförmige

35

Häufigkeitsdichte und Histogramm

1.6

Histogramm. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Auswirkungen einer Änderung des generativen Verhaltens der Bevölkerungen

zuerst in Deutschland und Frankreich, dann in Ungarn und den USA, relativ

spät in Italien und China und erst jüngst in Brasilien bemerkbar machten.

Deutschland

2005

Männer

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

Italien

2005

Männer

%

6

4

BILD 1.6

Frauen

2

0

2

4

6

Alter

90 +

85-90

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

%

Frankreich

2003

Männer

%

Alter

90 +

85-90

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

%

Ungarn

2003

Männer

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

%

Bevölkerungspyramiden alter Länder: Europa

Die Ursachen für diese Änderungen können dabei recht unterschiedlicher

Natur sein, und es lassen sich Vermutungen über die Auswirkungen des

2. Weltkriegs in Deutschland und Frankreich, der 68er-Bewegung (Pillenknick) in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA, des sowjetischen

Einmarschs in Ungarn 1956, der Kulturrevolution und der späteren 1-KindPolitik in China anstellen.

36

Statistische Merkmale und Variablen

KAPITEL 1

USA

2005

Männer

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

Brasilien

2004

Männer

%

6

4

Frauen

2

BILD 1.7

0

2

4

6

Alter

90 +

85-90

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

%

China

2000

Männer

%

Alter

90 +

85-90

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<5

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

%

Indien

2005

Männer

%

6

4

Frauen

2

0

2

4

6

%

Bevölkerungspyramiden anderer Länder

Approximierende glatte Kurve

Verbindet man hingegen die Funktionswerte HK(xi) durch eine glatte Kurve ohne

Knickstellen, so gibt man dadurch die Annahme der gleichmäßigen Verteilung innerhalb

der einzelnen Größenklassen auf. Meistens ist diese Annahme auch nicht realistisch, denn

sie bedeutet, dass sich die Häufigkeitsdichte an den oft willkürlich gewählten Grenzen

der Größenklassen abrupt ändert. Wählt man deshalb als

~ approximierende VerteiH

( x ) , hat die Dichtefunktion

lungsfunktion

eine

stetige

und

differenzierbare

Funktion

~

~

h ( x ) := d H ( x ) d x auch keine Sprungstellen, und es gilt

1.6

x

~

Häufigkeitsdichte und Histogramm

~

∫ h (u ) d u = H ( x )

−∞

und

+∞

∫

~

h ( x) d x =

~

∫ h ( x) d x

~

= H (ξ m ) = H (ξ m ) = 1 .

ξ0

−∞

~

H(x)

ξm

HK(x)

1

x

ξ0

ξ1

ξ2

ξ3

ξm

~

h(x)

ξ0

BILD 1.8

ξm

Approximierende glatte Kurven

x

37

38

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

PRAXIS

Sterben die Deutschen aus?

Die künftige demographische Entwicklung Deutschlands bereitet Sorgen. Der Vergleich

der beiden Bevölkerungspyramiden in Bild 1.9 macht dies deutlich. Die rechte Pyramide

ist eine Projektionsrechnung. Sie zeigt den Altersaufbau unter der Voraussetzung, dass

die Geburtenrate wie seit einem Vierteljahrhundert weiterhin auf dem Niveau von 1.3 bis

1.4 Kindern pro Frau bleibt und der Einwanderungsüberschuss wie im langjährigen

Durchschnitt auch künftig rund 170 000 Personen pro Jahr beträgt. Zusätzlich wird noch

die absehbare Zunahme der Lebenserwartung um rund sechs Jahre berücksichtigt.

Altersstruktur der Bevölkerung Deutschlands

im Jahr 2000

im Jahr 2050 (Prognose)

100

Männer

Männer

Frauen

80

Frauen

Aq = 91

Aq = 41

60

40

20

1.2

0.8

0.4

0

0.4

0.8

1.2

Mio

1.2

0.8

0.4

0

0.4

0.8

1.2

Quelle: H. Birg/E.−J. Flöthmann, Demographische Projektionsrechnungen für die Rentenreform 2000

IBS−Materialien Bd. 47, Bielefeld 2001

BILD 1.9

Bevölkerungspyramiden für Deutschland

So standen 100 Menschen der ökonomisch aktiven Altersgruppe 20 bis 60 im Jahre 2000

rund 41 über Sechzigjährige gegenüber. Nach der Prognose würde dieser Altenquotient

Aq im Jahre 2050 auf 91 ansteigen. Dies hätte enorme sozialpolitische Konsequenzen.

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

39

Kontrollfragen

1 Was ist der Unterschied zwischen Merkmal und Variable?

2 Welche verschiedenen Skalenarten kennen Sie? Überlegen Sie sich eigene

Beispiele!

3 Warum werden in der Praxis zumeist repräsentative Stichproben erhoben?

4 Welche Eigenschaften hat die Treppenfunktion? Welchen Aussagegehalt

besitzt sie?

5 Warum ist die Bildung von Größenklassen oft notwendig? Überlegen Sie sich

ein Beispiel!

6 Welche Annahme liegt der approximierenden Verteilungsfunktion H (x)

implizit zugrunde?

7 Was ist der Unterschied zwischen Säulendiagramm und Histogramm? Unter

welcher Bedingung sehen beide gleich aus?

E RGÄNZENDE L ITERATUR

Bohley, Peter, Statistik, 7. Aufl., München, Wien: Oldenbourg, 2000, Kapitel III

Hochstädter, Dieter: Statistische Methodenlehre, 8. Aufl., Frankfurt am Main:

Harri Deutsch, 1996

Krämer, Walter: So lügt man mit Statistik, 4. Aufl., München: Piper, 2003

Schlittgen, Rainer: Einführung in die Statistik: Analyse und Modellierung von Daten,

9. Aufl., München, Wien: Oldenbourg, 2003, Kapitel 1 und 2

Schwarze, Jochen: Grundlagen der Statistik I, 10. Aufl., Herne: Neue Wirtschaftsbriefe, 2005

A UFGABEN

1.1

Zuckerpakete. Bei einer Nachwiegung von 20 verpackten Pfundpaketen Zucker

ergaben sich folgende Werte (in g):

492

511

499

497

499

500

478

504

507

482

508

502

Zeichnen Sie ein Histogramm mit der

a) Klassenbreite 1 g

b) Klassenbreite 2 g .

499

496

500

512 503

502 500

499.

40

1.2

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

Merkmale. Geben Sie zu den folgenden Merkmalen Beispiele für statistische

Einheiten und Merkmalsausprägungen an. Nennen Sie Merkmalstyp und

Skalierung.

Haarfarbe

Verdienst

Abiturnote in Deutsch

Geschlecht

Beruf

Kontobewegungen/Monat

1.3

1.4

Körpergröße

Gewicht

Religionsbekenntnis

Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht

Vermögen

FAZ. Ein Kioskbesitzer notiert 200 Tage lang

die Zahl der verkauften Exemplare der FAZ.

Verkaufte

Zeitungen

Anzahl der

Tage

a) Geben Sie Merkmalsträger und mögliche

Merkmalsausprägungen an. Um welche

Merkmalstypen handelt es sich?

b) Zeichnen Sie die Verteilungsfunktion.

0

1

2

3

4

5

6

21

46

54

40

24

10

5

Punkte

von … bis unter …

Statistikklausur. Bei der letzten Statistikklausur machte sich der Prüfer die

nebenstehenden Aufzeichnungen über

die erreichten Punktezahlen.

a) Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion.

0

25

50

75

Anzahl

– 25

– 50

– 75

– 100

50

90

170

90

b) Wie viele Klausurteilnehmer erzielten weniger als 90 Punkte? Erläutern Sie

Ihre Antwort.

1.5

Polygonzug und glatte Kurve. Ein Merkmal X wurde nach Größenklassen

erhoben:

Größenklassen

relative

Häufigkeiten

0–5

5–8

8 – 10

0.1

0.7

0.2

a) Zeichnen Sie H K ( x) und H (x) .

b) Zeichnen Sie das Histogramm.

c) Zeichnen Sie die approximierende Verteilungsfunktion als ein Polynom

3. Grades

~

H ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx

im Intervall [0,10]. Berechnen Sie dazu die Koeffizienten a, b und c.

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

41

~

d) Wie lautet die approximierende Dichtefunktion h( x) ?

Zeichnen Sie sie in das Histogramm ein.

1.6

Einkommensverteilung. Im „Statistischen Taschenbuch“ 2007 des BUNDESMINISTERIUMS FÜR ARBEIT UND SOZIALES (BMAS) findet sich als Ergebnis der

Einkommensteuerstatistik folgende Tabelle für 2002:

Gesamtbetrag

der Einkünfte

%

Jahreseinkünfte in Euro

von . . . bis unter . . .

Steuerpflichtige

%

unter 2 500

2 500 – 5 000

5 000 – 7 500

7 500 – 10 000

10 000 – 12 500

12 500 – 25 000

25 000 – 37 500

37 500 – 50 000

50 000 – 125 000

125 000 – 250 000

250 000 – 500 000

500 000 und mehr

3.1

3.7

4.3

4.4

4.3

24.2

23.0

13.6

17.5

1.4

0.3

0.1

0.1

0.4

0.8

1.1

1.4

12.8

19.7

16.3

33.9

6.5

2.8

4.2

100

100

a) Zeichnen Sie aus diesen Angaben ein Histogramm und eine Verteilungsfunktion.

b) An welcher Stelle hätte die approximierende glatte Kurve der Verteilungsfunktion – nach der Freihandmethode gezeichnet – ihre größte Steigung?

Eine näherungsweise Angabe genügt.

1.7

Diplomnoten. Ein frischgebackener Master of Arts in Ökonomie bewirbt sich bei

einem großen Stuttgarter Unternehmen und erhält postwendend eine formlose

Absage. Eher empört über diese Art der Benachrichtigung ruft er den

Personalchef an und befragt ihn nach den Gründen für die Ablehnung. Dieser

erklärt dem Absolventen, dass das Unternehmen eine Vorauswahl nach Notendurchschnitten vornehme und er ja leider nur eine befriedigende Gesamtnote

vorzuweisen habe, daher also nicht in Frage käme.

Der Bewerber erklärt dem Personalchef daraufhin, dass das arithmetische Mittel

bei Noten keine Aussagekraft habe, da Zensuren ordinal skaliert seien. Zudem

könne man schon gar nicht Diplomnoten aus verschiedenen Fachbereichen oder

gar von verschiedenen Unis miteinander vergleichen. Die Gesamtnote sei also

ein denkbar schlechtes Auswahlkriterium. Zum Schluss des Gesprächs empfiehlt

der Exstudent dem Personalchef die Lektüre einschlägiger Statistikliteratur.

Hat der Bewerber recht? Diskutieren Sie die Unterschiede zwischen Nominal-,

Ordinal- und Kardinalskala.

42

1.8

KAPITEL 1

Statistische Merkmale und Variablen

Amerikaner und Deutsche in Durchschnittswerten

USA

Deutschland

BIP pro Kopf

Arbeitseinkommen

Arbeitsstunden/Jahr

47 025 $

47 688 $

1 804

46 498 $

38 626 $

1 436

Alter

Lebenserwartung

Kinder pro Frau

36.7

78.1

2.1

43.4

79.3

1.4

3

35.1

8.6

2

25.5

12.0

TV-Konsum pro Tag

Body-Mass-Index

Alkohol Liter/Jahr

Quelle: FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG 02.11.2008

a) Sind sie wirklich so viel dicker als wir oder

b) rechnen die Amerikaner das Merkmal Body-MassIndex in Pounds und Inches? Rechnen Sie um!

L ÖSUNGEN

1.2

statistische

Einheiten

Merkmalsausprägung

Merkmalstyp

Skalierung

Männer im Alter

zwischen 60 und 65

Studentische

Hilfskräfte

schwarz, braun,

blond, grau

qualitativ

nominal

8 – 12 €/Stunde

kardinal

Abiturnote in

Deutsch

Jahrgang 2000

0 – 15 Punkte

quantitativ

diskret

quantitativ

diskret

Beruf

Mitglieder der FDP

Arbeiter, Angest.,

Selbständiger

qualitativ

nominal

Kontobewegungen pro

Monat

Girokonten der

Sparkasse

Duisburg

Mitglieder der

dt. BasketballNationalmannschaft

0 – 1000 Stück

quantitativ

diskret

kardinal

1,60 m – 2,3 m

quantitativ

stetig

kardinal

Merkmal

Haarfarbe

Verdienst

Körpergröße

ordinal

1.3

Tage; 0, 1, 2, ... ; quantitativ, diskret

1.4

ca. 364

1.5

c) a = – 0.005333; b = 0.096

c = – 0.3267

~

2

d) h( x) = − 0.016 x + 0.192 x − 0.327

1.6

b) ca. 35 000

1.8

a) nein

b) ja

Kapitel 3

Summen, Produkte, Logik,

Mengen, Abbildungen

3

3.1 Summen

Definition des Summenzeichens

Für n ∈ N, q > p, p, q ∈ Z und ai ∈ R ist

n

ai = a1 + a2 + . . . + an

i=1

q

ai = ap + ap+1 + . . . + aq

i=p

Rechenregeln für Summen

Für n, k ∈ N, q > p, p, q ∈ Z, ai , bi , c ∈ R gilt:

n

n

n

n

n

n

(ai + bi ) =

ai +

bi

(ai − bi ) =

ai −

bi

i=1

n

i=1

cai = c

i=1

n

n

Additivität

i=1

Homogenität

ai

q

c = nc

ai =

i=1

n−1

ai+1 =

i=0

n+1

c = (q − p + 1)c

ai =

n

n+1

Summe über eine Konstante

ai =

n

n

ai + an+1

aj =

j=1

ai =

k

i=1

Verschiebung des Summationsindex

ai−1

i=2

i=1

i=1

30

i=1

i=p

n

i=1

i=1

i=1

i=1

i=1

n

i=1

1

ai = a1

i=1

n

0

ai : = 0

Rekursion

i=1

Unabhängigkeit von Bezeichnung des Index

ak

k=1

ai +

n

i=k+1

ai

(1 ≤ k < n)

Aufteilung in Teilsummen

3.2 Wichtige Summen und nützliche Formelnfür Summen

3.2 Wichtige Summen und nützliche Formeln

für Summen

Arithmetisches Mittel oder Mittelwert

Definition

Das arithmetische Mittel oder der Mittelwert der Zahlen x1 , x2 , . . . , xn ist

1

xi

n i=1

n

x =

3

Nützliche Rechenregeln

n

i=1

n

(xi − x ) = 0

(xi − x )2 =

i=1

1

n

Summe der Abweichungen vom Mittelwert ist Null

n

xi2 − n2x Summe der quadratischen Abweichungen vom Mittelwert

i=1

n

1 2

x − 2x

n i=1 i

n

(xi − x )2 =

i=1

Mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert

Arithmetische Reihe

Definition

Die Folge a1 = a, a2 , a3 , . . . heißt eine arithmetische Reihe mit der Differenz d, wenn

an = an−1 + d = a1 + (n − 1)d = a + (n − 1)d

Summenformel

Die Summe der ersten n Glieder einer arithmetischen Reihe a = a1 , a2 , a3 , . . . , an =

z mit Anfangsglied a und Schlussglied z ist

n

i=1

ai =

n−1

(a + id) = a + (a + d) + (a + 2d) + . . . + (a + [n − 1]d)

i=0

n

n(n − 1)d n

=

a + (a + [n − 1]d) =

a+z

= na +

2

2

2

=:z

31

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Einige Summen spezieller arithmetischer Reihen

Für n ∈ N gilt:

n

1

i = 1 + 2 + 3 + . . . + n = n(n + 1)

2

i=1

n

i=1

n

3

Summe der Zahlen von 1 bis n

(2i − 1) = 1 + 3 + . . . + (2n − 1) = n2

Summe der ersten n ungeraden Zahlen

2i = 2 + 4 + . . . + 2n = n(n + 1)

Summe der ersten n geraden Zahlen

i=1

Summe der Quadrat- und Kubikzahlen

Für n ∈ N gilt:

n

1

i 2 = 12 + 22 + 32 + . . . + n2 = n(n + 1)(2n + 1)

6

i=1

n

i=1

n

i=1

n

i=1

n

i=1

n

(2i − 1)2 = 12 + 32 + 52 + . . . + (2n − 1)2 =

(2i)2 = 22 + 42 + 62 + . . . + (2n)2 =

i 3 = 1 3 + 2 3 + 3 3 + . . . + n3 =

1

n(4n2 − 1)

3

2

n(n + 1)(2n + 1)

3

1 2

n (n + 1)2

4

(2i − 1)3 = 13 + 33 + 53 + . . . + (2n − 1)3 = n2 (2n2 − 1)

(2i)3 = 23 + 43 + 63 + . . . + (2n)3 = 2n2 (n + 1)2

Summe der Quadrate

ungerade

gerade

Summe der Kubikzahlen

ungerade

gerade

i=1

Geometrische Reihe

Definition

Die Folge a0 , a1 , a2 , . . . heißt eine geometrische Reihe oder geometrische Folge mit

dem Quotienten k, wenn

an+1

=k

an

für alle n ∈ N0 , d.h. an+1 = an · k und an = a0 k n .

32

3.3 Doppelsummen

Summenformel

Für eine geometrische Reihe mit dem Anfangsglied a0 = a und dem Quotienten k

gilt:

n−1

ak i = a + ak + ak 2 + . . . + ak n−1 = a

i=0

1 − kn

kn − 1

=a

k−1

1−k

(k = 1)

Speziell für a0 = 1 gilt:

n

i=0

3

k n+1 − 1

ki = 1 + k + k2 + . . . + kn =

k−1

(k = 1)

Summe aufeinanderfolgender Differenzen

Für n ∈ N und ak ∈ R gilt:

n

(ak+1 − ak ) = an+1 − a1

k=1

3.3 Doppelsummen

Annahmen

Gegeben seien aij ∈ R

nung:

1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n, geschrieben in rechteckiger Anorda11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n

..

..

..

.

.

.

am1 am2 · · · amn

Zeilen- und Spaltensummen

Für die obige Anordnung ist die Zeilensumme über die i-te Zeile:

n

aij

j=1

Die Spaltensumme über die j-te Spalte ist:

m

aij

i=1

Siehe auch S. 130

33

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Summe der Zeilen- oder Spaltensummen

Die Summe über alle Zeilensummen

⎛ ist ⎞

n

n

n

m

n

⎝

a1j +

a2j + . . . +

amj =

aij ⎠ =

j=1

j=1

j=1

i=1

j=1

(a11 + a12 + . . . + a1n ) + (a21 + a22 + . . . + a2n ) + . . . + (am1 + am2 + . . . + amn )

Die Summe über alle Spaltensummen

m ist m

m

m

n

ai1 +

ai2 + . . . +

ain =

aij =

3

i=1

i=1

i=1

j=1

i=1

(a11 + a21 + . . . + am1 ) + (a12 + a22 + . . . + am2 ) + . . . + (a1n + a2n + . . . + amn )

Unabhängigkeit von der Reihenfolge der Summation

Die Summe der Zeilensummen ist gleich der Summe der Spaltensummen, d.h.

n

m aij =

i=1 j=1

m

n aij

j=1 i=1

Definition einer Doppelsumme

Eine Summe der Gestalt

n

m aij heißt eine Doppelsumme.

i=1 j=1

3.4 Produkte

Definition des Produktzeichens

Für n ∈ N, q > p, p, q ∈ Z und ai ∈ R ist

n

i=1

34

ai = a1 · a2 · . . . · an

q

i=p

ai = ap · ap+1 · . . . · aq

3.5 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Rechenregeln für Produkte

Für n, k ∈ N, q > p, p, q ∈ Z, ai , bi , c ∈ R gilt:

n

ai

n

n

n

n

ai

i=1

(ai · bi ) =

ai ·

bi

= n

b

i=1

i=1

i=1

i=1 i

bi

Multiplikativität

i=1

n

n

(c · ai ) = c n

ai

i=1

n

i=1

q

c = cn

i=1

n

i=1

n

ai =

i=1

n−1

ai+1 =

i=0

ai =

ai =

i=1

n

c = c q−p+1

Produkt über eine Konstante

i=p

i=1

n+1

3

Homogenität vom Grad n

ai =

n

n+1

ai · an+1

i=1

n

n

j=1

k=1

n

ai ·

i=1

1

Rekursion

ai = a1

i=1

aj =

k

Verschiebung des Index

ai−1

i=2

Unabhängigkeit von Bezeichnung des Index

ak

ai

(1 ≤ k < n)

Aufteilung in Teilprodukte

i=k+1

3.5 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

n Fakultät

Definition

Für n ∈ N ist n Fakultät definiert durch:

n! = 1·2·3·. . .·(n−1)·n =

n

i

0! = 1

i=1

Eigenschaften

(n + 1)! = n!(n + 1)

n n

√

√

n! ≈ 2n · nn · e −n = 2n ·

e

Stirlingsche Formel für große n 2 N

35

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Binomialkoeffizient

Für m, k ∈ N0 ; k ≤ m ist der Binomialkoeffizient (gelesen als ,,m über k“) definiert

durch

m

m!

=

(m − k)!k!

k

Äquivalente Definition

Für k, m ∈ N mit k ≤ m gilt die äquivalente Definition

m

m · (m − 1) · . . . · (m − k + 1) m · (m − 1) · . . . · (m − k + 1)

=

=

k!

k · (k − 1) · . . . · 1

k

3

Man merke sich: Im Zähler und Nenner stehen jeweils k Faktoren natürlicher Zahlen, um 1 absteigend, beginnend bei m im Zähler und k im Nenner!

Rechenregeln für Binomialkoeffizienten

Es gelten die folgenden Regeln, die am Pascal’schen Dreieck überprüfbar sind!

0

m

m

m

m

=1

=1

=

=m

=1

0

0

1

m−1

m

m

m

=

Symmetrie

k

m−k

m+1

m

m

=

+

Additionssatz

k +1

k

k +1

m+1

m

m−1

k

=

+

+ ... +

Additionssatz

k +1

k

k

k

m+n+1

m+1

m+n

m

=

Additionstheoreme

+

+... +

n

n

0

1

n m

n

m

n m

n+m

+

+ ... +

=

0

k

1 k −1

k

0

k

m

m

m

+

+ ... +

= 2m

0

1

m

m

m

m

m

m

m

+

+

+ ... =

+

+

+ . . . = 2m−1

0

2

4

1

3

5

m

m

m

−

+ . . . + (−1)m

=0

0

1

m

2 2 2

m

m

2m

m

+

+ ... +

=

1

m

m

0

36

3.6 Aussagenlogik

Pascal’sches Dreieck

m

k

0

1

2

3

4

5

6

1

0

n

1

1

1

1

1

2

3

4

5

1

1

3

6

10

1 6 15

n

n

n

...

0

1

2

2

1

3

1

4

10

20

5

15

...

4

1

6 ...

5

3

1

6

1

n

n

n−1

n

Jede Zahl ist Summe der beiden Nachbarn links und rechts in der Zeile darüber.

Newtons Binomische Formeln

(a + b)1 = a + b

(a + b)2 = a2 + 2ab + b 2

(a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab 2 + b 3

(a + b)4 = a4 + 4a3 b + 6a2 b 2 + 4ab 3 + b 4

(a + b)m = am +

m m m−1

m

m m m m−k k

a

b + ... +

ab m−1 +

b =

b

a

1

m−1

m

k

k=0

3.6 Aussagenlogik

Aussage und Aussageform

Eine Aussage ist eine Behauptung (Satz) p, der (dem) eindeutig der Wahrheitswert

wahr (W) oder falsch (F) zugeordnet werden kann.

Eine offene Aussage oder Aussageform ist eine Aussage p(x), in der eine Variable

vorkommt. Erst nach Einsetzen des Variablenwertes kann über den Wahrheitswert

entschieden werden.

37

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Negation einer Aussage

Ist p eine Aussage, so ist ¬p (Nicht p, gelegentlich

auch p̄ oder ∼ p) die Negation

W falls p falsch

dieser Aussage mit den Wahrheitswerten

F falls p wahr

Verbindung zweier Aussagen

Zwischen zwei Aussagen p und q gibt es die folgenden Verbindungen oder Verknüpfungen:

3

Aussagenverbindung

p und q

p oder q

Wenn p, so q (Aus p folgt q)

p genau dann, wenn q (p äquivalent zu q)

Name

Konjunktion

Disjunktion

Implikation (Subjunktion)

Äquivalenz (Bijunktion)

Notation

p∧q

p∨q

p→q

p↔q

Sie werden durch die folgende Wahrheitstafel definiert:

p∧q p∨q p→ q p ↔q

p

q

W

W

W

W

W

W

W

F

F

W

F

F

F

W

F

W

W

F

F

F

F

F

W

W

Notation: Statt p → q bzw. p ↔ q findet man auch p ⇒ q bzw. p ⇔ q

Tautologie

Definition

Eine Tautologie (Identität oder ein aussagenlogisches Gesetz) ist eine Aussagenverbindung, die stets wahr ist.

Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten und vom Widerspruch

Die folgenden Aussagenverbindungen sind Tautologien:

p ∨ ¬p

¬(p ∧ ¬p)

38

Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten

Gesetz vom Widerspruch

3.6 Aussagenlogik

Tautologische Äquivalenzen (,)

¬(¬p) ⇔ p

p∨p ⇔p

Doppelte Negation

p∧p⇔ p

Idempotenz

(p ∨ q) ∨ r ⇔ p ∨ (q ∨ r) ⇔ p ∨ q ∨ r

Assoziativität

(p ∧ q) ∧ r ⇔ p ∧ (q ∧ r) ⇔ p ∧ q ∧ r

Assoziativität

((p ↔ q) ↔ r) ⇔ (p ↔ (q ↔ r)) ⇔ p ↔ q ↔ r

p∨q ⇔q∨p

p∧q ⇔ q∧p

p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)

Assoziativität

(p ↔ q) ⇔ (q ↔ p)

Kommutativität

p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)

¬(p → q) ⇔ (p ∧ ¬q)

3

Distributivität

Negation der Implikation

¬(p ∧ q) ⇔ ¬p ∨ ¬q

¬(p ∨ q) ⇔ ¬p ∧ ¬q

de Morgansche Regeln

(p → q) ⇔ (¬p ∨ q)

(p → q) ⇔ (¬q → ¬p)

Kontraposition

„entweder p oder q“ ⇔ [(p ∧ ¬q) ∨ (¬p ∧ q)]

p ∨ (q ∧ ¬q) ⇔ p

p ∧ (q ∨ ¬q) ⇔ p

p → (q → r) ⇔ (p ∧ q) → r

¬(p ↔ q) ⇔ (p ↔ ¬q)

(p ↔ q) ⇔ (p → q) ∧ (q → p)

(p ↔ q) ⇔ (p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)

Tautologische Implikationen: ())

p∧q ⇒p

p∧q ⇒q

Vereinfachung

p⇒p∨q

q ⇒p∨q

Addition

¬p ⇒ (p → q)

q ⇒ (p → q)

¬(p → q) ⇒ p

¬(p → q) ⇒ ¬q

¬p ∧ (p ∨ q) ⇒ q

[(p → q) ∧ (q → r)] ⇒ (p → r)

[p ∧ (p → q)] ⇒ q

Transitivität, Kettenschluss

Abtrennungsregel, direkter Schluss

¬q ∧ (p → q) ⇒ ¬p

[p ∧ (¬q → ¬p)] ⇒ q

[(p1 ∨ p2 ) ∧ (p1 → q) ∧ (p2 → q)] ⇒ q

[(p → q) ∧ (¬p → q)] ⇒ q

Indirekter Schluss

Fallunterscheidung

Fallunterscheidung, Alternativschluss

39

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Quantoren

Definition

Das Zeichen ∀ heißt der Allquantor und (∀x: p(x)) bedeutet: für alle x ist die Aussage

p(x) wahr.

Das Zeichen ∃ heißt der Existenzquantor und (∃x: p(x)) bedeutet: Es gibt (existiert)

ein x, für das p(x) wahr ist.

Rechenregeln für Quantoren

3

∀x: p(x) ⇔ ¬∃ x: ¬p(x)

∃ x: p(x) ⇔ ¬∀x: ¬p(x)

Austausch der Quantoren

∀x: p(x) ∧ q(x) ⇔ ∀x: p(x) ∧ ∀x: q(x)

Distributivgesetz

∃x: p(x) ∨ q(x) ⇔ ∃ x: p(x) ∨ ∃ x: q(x)

Distributivgesetz

∀x: (p ∨ q(x)) ⇔ p ∨ (∀x: q(x))

∀x: (p ∧ q(x)) ⇔ p ∧ (∀x: q(x))

∃ x: (p ∨ q(x)) ⇔ p ∨ (∃ x: q(x))

∃ x: (p ∧ q(x)) ⇔ p ∧ (∃ x: q(x))

∀x: p(x) → q ⇔ ∃ x: p(x) → q

p → ∀x: q(x) ⇔ ∀x: p → q(x)

p → ∃ x: q(x) ⇔ ∃x: p → q(x)

(∀x: p(x)) ∨ (∀x: q(x)) ⇒ ∀x: p(x) ∨ q(x)

(∃ x: p(x) ∧ q(x)) ⇒ (∃ x: p(x)) ∧ (∃ x: q(x))

∀x: ∀y: p(x, y) ⇔ ∀y: ∀x: p(x, y)

Kommutativgesetz

∃ x: ∃y: p(x, y) ⇔ ∃ y: ∃ x: p(x, y)

Kommutativgesetz

3.7 Mathematische Beweise

Mathematische Sätze als Implikationen

Mathematische Sätze (Theoreme) können als Implikationen P ⇒ Q formuliert werden, wobei P und Q jeweils eine Aussage oder eine Reihe von Aussagen sind. Bedeutung: Wenn P wahr ist, so ist notwendig auch Q wahr. Andere Redeweisen für

P ⇒ Q: P impliziert Q; wenn P, dann auch Q; Q ist eine Folgerung (folgt) aus P; Q,

wenn P; P nur, wenn Q oder Q ist eine Implikation von P. Besonders wichtig sind

die Formulierungen:

P ist eine hinreichende Bedingung für Q und Q ist eine notwendige Bedingung

für P.

Direkter und indirekter Beweis

Bei einem direkten Beweis zeigt man ausgehend von P, dass Q wahr ist.

40

3.8 Mengen

Bei einem indirekten Beweis nimmt man an, dass Q nicht gilt und zeigt, dass dann

auch P nicht gilt, denn∗ es gilt:

P⇒Q

ist äquivalent zu

Nicht Q ⇒ Nicht P

Logische Äquivalenz

Gilt P ⇒ Q und Q ⇒ P, so liegt eine logische Äquivalenz vor: P ⇔ Q mit den

Redeweisen: P ist äquivalent zu Q; P dann und nur dann, wenn Q; P genau dann,

wenn Q oder: P ist eine notwendige und hinreichende Bedingung für Q.

3

Mathematische oder vollständige Induktion

Soll eine Aussage A(n) für alle natürlichen Zahlen n ≥ n0 (wobei n0 meistens 0

oder 1 ist) bewiesen werden, so kann der Beweis durch vollständige Induktion

angewendet werden:

1) Induktionsanfang: Es ist zu zeigen, dass A(n0 ) wahr ist.

2) Induktionsvoraussetzung: Die Aussage A(n) sei wahr für n = k oder alle n ≤ k.

3) Induktionsschritt: Unter der Induktionsvoraussetzung ist zu zeigen, dass die

Aussage auch für die nächstfolgende Zahl n = k + 1 wahr ist.

Wenn 1) und 3) gezeigt werden können, ist A(n) für alle n ≥ n0 wahr.

3.8 Mengen

Grundlegende Definitionen

Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von bestimmten unterscheidbaren Objekten zu einer Gesamtheit. Die Gesamtheit aller betrachteten Objekte ist die Grundmenge (Universalmenge), die mit § bezeichnet wird. Die Objekte heißen die Elemente der Menge.

a ∈ M ⇐⇒ a ist Element der Menge M .

a∈

/ M ⇐⇒ a ist nicht Element der Menge M .

Die leere Menge ∅ ist die Menge, die kein Element enthält. Zwei Mengen sind disjunkt, wenn sie kein Element gemeinsam haben.

Die Menge A ist Teilmenge von B, wenn jedes Element aus A auch in B liegt:

A ⊆ B ⇐⇒ (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

∗

Siehe Kontraposition unter den tautologischen Äquivalenzen oder indirekter Schluss unter

den tautologischen Implikationen.

41

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Die Teilmenge A ist echte Teilmenge∗ von B, wenn es ein x ∈ B gibt, das nicht in A

liegt:

A ⊂ B ⇐⇒ (A ⊆ B ∧ (∃ x ∈ B: x ∈

/ A))

Zwei Mengen A und B sind gleich, wenn jedes Element aus A in B und jedes Element

aus B auch in A liegt.

A = B ⇐⇒ (x ∈ A ⇔ x ∈ B) ⇐⇒ (A ⊆ B ∧ B ⊆ A)

Die Potenzmenge P(§) ist die Menge aller Teilmengen von §, d.h.

3

P(§) = {A|A ⊆ §}

Eine Menge kann spezifiziert (definiert) werden durch:

Auflistung aller Elemente in der Menge: M = {a, b, c, . . .}

Spezifikation einer Eigenschaft mittels einer Aussageform:

M = {x ∈ §: A(x) ist wahr}

Rechenregeln für Mengen

A⊆A

∅⊆A

Reflexivität

∀A

A ⊆ B ∧ B ⊆ C ⇒ A ⊆ C

Transitivität

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge

A ⊆ B ⇐⇒ A ∪ B = B ⇐⇒ A ∩ B = A ⇐⇒ CB ⊆ CA

A=A

Reflexivität

(A = B ∧ B = C ) ⇒ A = C

A=B⇒B=A

Symmetrie

Transitivität

Definition von Verknüpfungen zweier Mengen

Zwischen zwei Mengen A und B werden die folgenden Mengenverknüpfungen

definiert:

∗

42

Gelegentlich auch nur die Notation: ⊂

3.8 Mengen

A∪B

A Vereinigung B,

Vereinigungsmenge

besteht aus allen Elementen, die zu wenigstens

einer der Mengen A und B gehören:

A ∪ B = {x: x ∈ A oder x ∈ B}

A∩B

A Durchschnitt B,

Schnittmenge

besteht aus allen Elementen, die zu A und zu B

gehören:

A ∩ B = {x: x ∈ A und x ∈ B}

A\B

A minus B

Differenzmenge,

Restmenge

besteht aus allen Elementen, die zu A, aber

nicht zu B gehören (Differenz von A und B):

A \ B = {x: x ∈ A und x ∈

/ B}

CA

A Komplement

besteht aus allen Elementen einer Grundmenge

§, die nicht zu A gehören; andere Notationen:

Ã, Ā, Ac

CA = {x: x ∈ § und x ∈

/ A} = § \ A

3

Rechenregeln für Mengenverknüpfungen

A∪A= A

A∩A =A

A∪B = B∪A

Idempotenz

A∩B =B∩A

Kommutativität

A ∪ (B ∪ C ) = (A ∪ B) ∪ C = A ∪ B ∪ C

Assoziativität

A ∩ (B ∩ C ) = (A ∩ B) ∩ C = A ∩ B ∩ C

Assoziativität

A ∪ (B ∩ C ) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C )

A∪∅ = A

A∩§= A

A ∪ CA = §

C∅ = §

A ∩ CA = ∅

C§ = ∅

A ∪ (A ∩ B) = A

C(A ∪ B) = CA ∩ CB

A ∩ (B ∪ C ) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C )

A∪§ =§

A∩∅=∅

Distributivität

Identitäten

C(CA) = A

Komplementarität

Komplement der leeren Menge und der Grundmenge

A ∩ (A ∪ B) = A

Verschmelzung, Absorptionsgesetz

C(A ∩ B) = CA ∪ CB

de Morgansche Regeln

(A \ B) ∩ B = ∅

Satz vom Widerspruch

(A \ B) ∪ B = A ∪ B

A \ B = A \ (A ∩ B) = A ∩ CB

Satz vom ausgeschlossenen Dritten

A\A = ∅

A ∪ B = (A \ B) ∪ (B \ A) ∪ (A ∩ B)

Mehrfache Verknüpfungen

Für n ∈ N ist:

n

Ai = A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An = {x|∃ i ∈ {1, . . . , n}: x ∈ Ai }

i=1

n

i=1

Menge aller Elemente,

die zu mindestens einer der Mengen Ai gehören.

Ai = A1 ∩ A2 ∩ . . . ∩ An = {x|∀i ∈ {1, . . . , n}: x ∈ Ai }

Menge aller Elemente,

die zu allen Mengen Ai gehören.

43

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

Kreuzprodukte, grundlegende Definitionen

3

Ein geordnetes Paar (a, b) ist ein Paar von zwei Elementen, wobei die Reihenfolge

zu berücksichtigen ist.

Zwei geordnete Paare (a, b) und (c, d) sind genau dann gleich, wenn a = c und

b = d.

Die Produktmenge (Paarmenge, kartesisches Produkt, Kreuzprodukt) zweier

Mengen A und B ist die Menge aller geordneten Paare (a, b) mit a ∈ A und b ∈ B.

A × B = {(a, b): a ∈ A und b ∈ B}

Kreuzprodukt von n Mengen:

n

Ai = A1 × A2 × . . . × An = {(a1 , a2 , . . . , an )|ai ∈ Ai

i = 1, 2, . . . , n}

i=1

Die Elemente von

n

Ai = A1 × A2 × . . . × An , d.h. (a1 , a2 , . . . , an ) heißen n-Tupel

i=1

(Paare für n = 2, Tripel für n = 3). Die Reihenfolge der Elemente ist zu berücksichtigen.

n-faches Kreuzprodukt mit sich selbst:

A × A × . . . × A = An

n mal

R × R × . . . × R = Rn

n mal

Rechenregeln für Kreuzprodukte

A × (B ∪ C ) = (A × B) ∪ (A × C )

(A ∪ B) × C = (A × C ) ∪ (B × C )

A × (B ∩ C ) = (A × B) ∩ (A × C )

(A ∩ B) × C = (A × C ) ∩ (B × C )

A × (B \ C ) = (A × B) \ (A × C )

(A \ B) × C = (A × C ) \ (B × C )

(A × B) ∪ (C × D) ⊆ (A ∪ C ) × (B ∪ D)

(A × B) ∩ (C × D) = (A ∩ C ) × (B ∩ D)

A × B = ∅ ⇐⇒ A = ∅ oder B = ∅

A ⊆ C und B ⊆ D ⇒ A × B ⊆ C × D

Kardinalzahl einer Menge

Für eine Menge A mit endlich vielen Elementen heißt die mit n(A) bezeichnete

Anzahl der Elemente in A die Kardinalzahl (Mächtigkeit) von A.

44

3.9 Abbildungen, Relationen

Rechenregeln für Kardinalzahlen

Für A, B ⊆ § mit n(§) < ∞ gilt:

n(A) ≥ 0

n(A) ≤ n(§)

n(∅) = 0

n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)

n(§) = k

⇒

n(P(§)) = 2k

n(A ∪ B) = n(A) + n(B) ⇐⇒ A ∩ B = ∅

n(A ∪ B) = n(A \ B) + n(B \ A) + n(A ∩ B)

n(A ∩ B) ≤ n(A)

n(A ∩ B) = n(A) ⇐⇒ B ⊆ A

n(CA) = n(§) − n(A)

n(A \ B) ≤ n(A)

n(CA) + n(A) = n(§)

3

n(A \ B) = n(A) ⇐⇒ A ∩ B = ∅

n(A \ B) = 0 ⇐⇒ A ⊆ B

n(A × B) = n(A) · n(B)

n(An ) = (n(A))n

3.9 Abbildungen, Relationen

Grundlegende Definitionen

Eine Teilmenge des Kreuzprodukts M1 × M2 des Produkts zweier Mengen M1 und

M2 wird als Abbildung A (auch Relation) aus M1 in M2 bezeichnet:

A ⊆ M1 × M2

Dabei ist

DA = {x ∈ M1 |∃ y ∈ M2 : (x, y) ∈ A}

der Definitionsbereich von A,

WA = RA = {y ∈ M2 |∃ x ∈ M1 : (x, y) ∈ A}

der Wertebereich (range) von A und

A−1 = {(y, x)|(x, y) ∈ A}

die Umkehrabbildung oder inverse Abbildung zu A.

Eigenschaften von Abbildungen

A ist eine Abbildung von M1 in M2 , wenn DA = M1 , und eine Abbildung auf M2 ,

wenn WA = M2 ist.

A heißt eindeutig oder eine Funktion, wenn jedem Element x ∈ DA nur ein Element y ∈ WA zugeordnet wird.

A heißt eineindeutig oder umkehrbar eindeutig, wenn A und A−1 eindeutig sind.

Eine eindeutige Abbildung von M1 auf M2 heißt surjektiv.

45

3

SUMMEN, PRODUKTE, LOGIK, MENGEN, ABBILDUNGEN

3

Eine eindeutige Abbildung A heißt injektiv, wenn aus (x1 , y) ∈ A und (x2 , y) ∈ A

folgt, dass x1 = x2 , d.h., wenn jedes Bildelement nur einmal vorkommt, d.h., gleiche Bilder stammen von gleichen Urbildern oder verschiedene Originale liefern

verschiedene Bilder.

Eine Abbildung ist bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist, d.h., wenn sie

eine eineindeutige Abbildung von M1 auf M2 ist.

Statt (x, y) ∈ A schreibt man auch: A(x) = y, wobei x das Urbild (Original) und y

das (ein) Bild von x ist.

Binäre Relation, Definition

Eine Abbildung R aus M in M , d.h., eine Teilmenge R ⊆ M × M wird als binäre

Relation auf M bezeichnet und man schreibt:

(x, y) ∈ R ⇐⇒ xRy

(x, y) ∈

/ R ⇐⇒ x Ry

Eigenschaften von binären Relationen

Eine binäre Relation R auf M heißt

reflexiv, wenn xRx für alle x ∈ M

symmetrisch, wenn xRy ⇒ yRx für alle x, y ∈ M

transitiv, wenn xRy ∧ yRz ⇒ xRz für alle x, y, z ∈ M

irreflexiv, wenn x Rx für alle x ∈ M

antisymmetrisch, wenn x = y ∧ xRy ⇒ y Rx

vollständig, wenn x = y ⇒ xRy ∨ yRx

Spezielle Relationen

Eine Relation R auf M heißt eine

46

Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Halbordnung, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

Verträglichkeitsrelation, wenn sie transitiv und antireflexiv ist.

Quasiordnung, wenn sie transitiv und antireflexiv ist.

Lineare Ordnung, wenn sie vollständig und eine Halbordnung ist.