Broschüre_Feuerwehrprojekt_BS_Anm.MK

Werbung

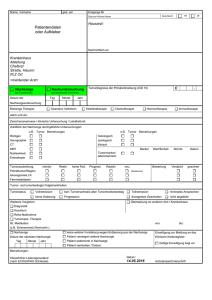

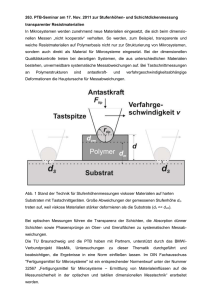

Psychosoziale Prävention im Einsatzwesen Krüsmann et. al (2008) Kurzfassung zum Forschungsprojekt Untersuchung des langfristigen Adaptionsprozesses nach unterschiedlichen Nachsorgemaßnahmen im Kontext von Katastrophen und extrem belastenden Einsätzen Projekt-Nr.: B 1.40 – 7001 / 07 Laufzeit: Mai 2007 – Juni 2008 Fördernde Institution: Bundesministerium des Innern; vertreten durch den Direktor des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des Innern Auftragnehmer: Prof. Dr. Willi Butollo, Dr. Marion Krüsmann; Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Department Psychologie, LMU München Konzept, Projektkoordination, Projektleitung: Dr. Marion Krüsmann Projektdurchführung: Dr. Marion Krüsmann, Dipl.-Psych. Anton Metz, Michaela Kühling (Dipl.Psych., i.E.), Dipl.-Psych. Linde Seifert, M.A. Beate Süss (Dipl.-Psych., i.E.) unter Mitarbeit von: Mirjam Ghassemi (Dipl.-Psych., i.E.), M.A. Alexandra Steinert, Dipl.- Kommunikationsdesignerin Julia Pfeuffer & Brigitte Langhof 1 Kurzfassung: M.A. Beate Süss, M.A. Alexandra Steinert Danksagung Unser Dank gilt allen Organisationen und Menschen, die durch ihre Unterstützung dieses Projekt ermöglicht haben. Ausdrücklich möchten wir allen Kommandanten danken, die bereit waren, für unsere Untersuchung einen Ausbildungstermin in ihrer Wehr frei zu halten und die ihre Leute motiviert haben, bei unserer Untersuchung mitzumachen. Unser besonderer Dank geht außerdem an die vielen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die unseren Fragebogen ausgefüllt haben. Trotz aller Bemühungen um Kürze und Verständlichkeit war er mit zehn Seiten noch immer recht lang und hat deswegen viel Aufmerksamkeit abverlangt. Auch für die Bereitschaft, sich im Rahmen der Nachuntersuchung erneut mit dem Thema „einsatzbedingte Belastung“ auseinander zu setzen und für die Offenheit der teilnehmenden Wehrangehörigen bedanken wir uns. In einigen Wehren scheint das Thema „psychische Gesundheit“ bereits seit längerem etabliert und ist Bestandteil der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Die Kommandanten sind äußerst engagiert und unterstützen ihre Leute, so dass sich bereits vielerorts ein stabiles Netzwerk für belastete Kameraden entwickelt hat. In anderen Wehren dagegen ist das Thema noch unvertraut und anfängliche Zurückhaltung war spürbar. Wir vertreten die Auffassung, dass der Großteil der Einsatzkräfte nicht erkrankt ist und mit einsatzbedingten Belastungen sehr gut umgehen kann. Gleichzeitig betonen wir, dass es immer wieder Konstellationen gibt, die dazu führen, dass einzelne Einsatzkräfte schwere Krankheiten entwickeln und dass diese Einsatzkräfte dringend eine Unterstützung brauchen. Wir haben Hochachtung vor der wertvollen Arbeit, die diese Menschen in ihrer Freizeit für uns alle leisten! 2 Einführung Schon seit vielen Jahren ist in Fachkreisen wie auch bei den Einsatzkräften selbst bekannt, dass nicht nur direkt Betroffene – wie Opfer und Augenzeugen traumatischer Ereignisse oder deren Angehörige – traumatisiert werden können, sondern auch professionelle Helfer. In der wissenschaftlichen Forschung ist mittlerweile das Interesse gewachsen, Studien über Einsatzkräfte durchzuführen, die einem erhöhten Trauma- Risiko ausgesetzt sind. Zu ihnen gehört neben der Polizei, den Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk vor allem die Feuerwehr. In den letzten Jahren sind in Deutschland eine Reihe von Arbeiten zur Belastung im Einsatzwesen veröffentlicht worden. Gleichzeitig wurden verschiedene Maßnahmen zur Vorsorge und Behandlung von Trauma-Erkrankungen speziell bei Einsatzkräften eingeführt. Während einige Berufsgruppen (z.B. die Berufsfeuerwehr) schon intensiver beforscht wurden, liegen zur Freiwilligen Feuerwehr bisher kaum Studien vor. Diese Lücke sollte durch die Studie „Prävention im Einsatzwesen“ der Ludwig-Maximilians-Universität München geschlossen werden. Durchgeführt worden ist diese Studie zwischen 2004 und 2008 in zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt (2004-2006) wurden drei große Fragen untersucht: Wie hoch ist die (Trauma)-Belastung in den Freiwilligen Feuerwehren Bayerns und Brandenburgs und aus welchen Quellen schöpfen Feuerwehrmänner Kraft für Ihre Arbeit? (Epidemiologische Untersuchung) Wie wirksam ist die im Rahmen des Projekts entwickelte Truppmann- und Führungskräfte-Schulung zu einsatzbedingter Belastung? (Primäre Prävention im Einsatzwesen) Wie wirksam sind verschiedene Maßnahmen zur Einsatznachsorge, die sich seit den 80er Jahren parallel zur Forschung in der Praxis entwickelt haben? (Sekundäre Prävention im Einsatzwesen) 3 Von Mai 2007 bis September 2008 wurde eine Nachuntersuchung durchgeführt, die vor allem an die Ergebnisse der letzten Frage angeknüpft hat. Untersucht werden sollte die langfristige Entwicklung einsatzbedingter Erkrankungen. Zusätzlich sollte vertieft untersucht werden, welche Einflussgrößen dabei eine Rolle spielen. 1. Spielt die Art der Einsatznachsorge eine Rolle und wenn ja, welche? Sind Einsatznachsorgen, die Gefühle betonen, wirksamer als andere? Oder schadet die Betonung von Gefühlen kurz nach einem Einsatz der Verarbeitung eher? Sind Einsatznachsorgen, die wehrintern vom Kommandanten durchgeführt werden, wirksamer als Veranstaltungen, die von professionellen Teams angeboten werden? Oder ist es langfristig am hilfreichsten, nach belastenden Einsätzen überhaupt keine Einsatznachsorgen durchzuführen? 2. Geht es Teilnehmern von Einsatznachsorgen langfristig besser als anderen Wehrangehörigen, die nicht teilgenommen haben? Oder ist es der seelischen Gesundheit zuträglicher, wenn man der Veranstaltung fernbleibt? 3. Ist es möglich, dass bereits die verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema „einsatzbedingte Belastung“ – ausgelöst durch die Fragebogenuntersuchung und die daran anschließenden Gespräche in den Wehren – eine Schutzwirkung auf die Einsatzkräfte hat? 4. Spielt die Größenordnung eines Einsatzes eine Rolle? Wenn ja, lassen sich messbare Unterschiede in der langfristigen Belastung zwischen Wehren mit alltagsnahen belastenden Einsätzen, Großschadenslagen und Katastropheneinsätzen finden? 5. Was trägt dazu bei, dass einige Einsatzkräfte bei der Nachuntersuchung nicht mehr mitmachen? Gibt es einen systematischen Zusammenhang zwischen dem Ausscheiden und Belastung? 6. Welche weiteren Aspekte spielen eine Rolle? 4 Teil 1: Theoretischer Hintergrund Ohne theoretischen Hintergrund lassen sich die Untersuchung und die Ergebnisse schwer verstehen. Deshalb wird zunächst ein kurzer Abriss über die wichtigsten Begriffe und Hintergrundüberlegungen gegeben, bevor die eigentliche Nachuntersuchung und ihre Ergebnisse vorgestellt werden. Spektrum traumabedingter Erkrankungen Nicht jedes schlimme Ereignis gilt auch als traumatisches Ereignis. Die Welt- gesundheitsorganisation (WHO) versteht unter Trauma ein belastendes Ereignis oder ein Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. Dieses Traumaverständnis liegt dem Handbuch zugrunde, das in Deutschland normalerweise zur Diagnostik verwendet wird („ICD-10“). Nach den Vorgaben eines anderen, vor allem in der Forschung verbreiteten Handbuchs („DSMIV“) müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein, wenn man von einem traumatischen Ereignis spricht: (1) Jemand muss ein oder mehrere Ereignisse erlebt, beobachtet oder anders mitbekommen haben, bei denen er selbst oder andere mit dem Tod, einer ernsthaften Verletzung oder einer Gefahr für die körperliche Unversehrtheit bedroht war(en). (2) Dabei hat er intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen erlebt. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich bei einer traumatischen Erfahrung immer eine Kluft auftut: Man wird mit etwas Bedrohlichen konfrontiert und es wird einem dabei mehr abverlangt, als man gerade bewältigen kann. Eine solche Erfahrung geht mit Gefühlen von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein einher. Und sie erschüttert bisherige Überzeugungen: Zum Beispiel die Überzeugungen, dass die Welt irgendwie sinnvoll geordnet und gerecht ist. Dass man selbst sicher und geschützt ist. Und dass man mit seinen Entscheidungen Einfluss nehmen und bei Bedrohung einen Ausweg finden kann. 5 Als mögliche Folge kann es zur Entwicklung einer ganzen Bandbreite an Krankheiten kommen. Dazu gehört die Posttraumatische Belastungsreaktion und -störung (PTB), die nur dann diagnostiziert wird, wenn ein traumatisches Ereignis vorliegt und ein ganz bestimmtes Krankheitsbild auftritt. Aber auch andere Erkrankungen wie Depressionen, Suchterkrankungen (Alkohol) und körperliche Krankheiten, bei denen das Krankheitsbild nicht notwendig an ein traumatisches Ereignis gebunden ist, können auftreten. Posttraumatische Belastungsstörung (PTB) Das Krankheitsbild „Posttraumatische Belastungsstörung“ gibt es offiziell seit 1980. Das Erscheinungsbild ist durch drei Hauptgruppen von Symptomen gekennzeichnet: Wiedererleben Vermeidung / Betäubung Übererregung Wiedererleben bedeutet, dass ein Erlebnis (z.B. Aspekte eines Einsatzes) immer wieder in Form von belastenden Bildern, Träumen oder auf anderen Sinneskanälen wiedererlebt wird; oder jemand fühlt oder handelt so, als wäre er wieder im Einsatz, obwohl er „in Wirklichkeit“ zu Hause am Küchentisch sitzt. Oder er zeigt eine intensive seelische (z.B. erschüttert sein) oder körperliche Reaktion (z.B. Herzrasen), wenn er durch etwas Inneres (z.B. einen Gedanken) oder etwas Äußeres (z.B. ein vorbeilaufendes Kind, das dem verunglückten Kind ähnlich sieht, ein Geräusch, einen Geruch) an den Einsatz erinnert wird. Vermeidung bedeutet, dass man Gedanken, Gefühlen oder Gesprächen aus dem Weg geht, die z.B. an einen belastenden Einsatz erinnern. Oder man meidet den Einsatzort oder Leute, die man mit dem belastenden Einsatz verbindet. Oder aber man kann sich an wichtige Aspekte des Einsatzes einfach nicht mehr erinnern (blockierte Erinnerung). Betäubung kann sich so äußern, dass jemand für seine Kinder plötzlich keine zärtlichen Gefühle mehr empfinden kann; oder er hat kein Interesse mehr am 6 Fischen, obwohl das immer seine Leidenschaft war; oder er fühlt sich plötzlich seinen Wehrkameraden gegenüber fremd und nicht mehr zugehörig. Zur Übererregung gehören Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen; Reizbarkeit oder Wutausbrüche; Konzentrationsschwierigkeiten; Übermäßige Wachsamkeit und übertriebene Schreckreaktionen. Direkt in einer traumatischen Situation (z.B. einem Einsatz, bei dem man plötzlich realisiert, dass der Tote ein Freund der Tochter ist) oder wenige Stunden danach, gilt es als normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis, dass man mit Belastungssymptomen reagiert. Sie bilden sich in der Regel innerhalb kurzer Zeit zurück. Erst wenn das Wiedererleben, die Vermeidung und die Übererregung mehr als einen Monat andauern, kann die Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert werden. Uneinig sind sich die Fachleute darüber, wie viele Einzelbeschwerden aus den drei Bereichen vorliegen müssen und wie stark jemand beeinträchtigt sein muss, damit die Diagnose vergeben werden kann. Nach dem DSM-IV müssen mind. ein Symptom aus dem Bereich „Wiedererleben“, mind. drei Vermeidungs/Betäubungssymptome und mind. zwei Übererregungssymptome vorliegen, damit die Diagnose vergeben werden kann. Zusätzlich muss das Krankheitsbild in relevanter Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen verursachen. Grundsätzlich ist diese Uneinigkeit unter den Fachleuten gar kein Problem. Wie in anderen Bereichen des Lebens auch „gibt“ es Krankheiten nicht einfach, sondern ihr genaues Erscheinungsbild wird von Fachleuten festgelegt und ändert sich immer wieder: weil neue Einsichten dazukommen oder bestimmte Gesichtspunkte anders gewichtet werden. Man sollte das aber im Hinterkopf behalten, weil die Ergebnisse von Studien unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welches Handbuch man zur Diagnostik verwendet. In unserer Studie werden das DSM-IV und darauf basierende Instrumente zugrunde gelegt, was bedeutet, dass wir die strengeren Maßstäbe anlegen. 7 Von Praktikern wird darauf hingewiesen, dass es viele Menschen gibt, die an einer ganzen Reihe von PTB- Symptomen leiden, nicht aber das ganze Krankheitsbild aufweisen. Wie es aussieht, sind die einzelnen Symptome für die Betroffenen gleich schlimm und störend, ob nun das ganze Krankheitsbild vorliegt oder nur einzelne Symptome. Einflussgrößen & Erklärungen der PTB Es gibt viele Einflussgrößen, die eine Rolle dabei spielen, ob jemand eine PTB entwickelt. Und wenn er eine entwickelt, ob sie auch andauert. Weil die Wirklichkeit immer vielschichtig ist, kann sie durch kein einzelnes Modell ganz erfasst werden. Deshalb gibt es in der Wissenschaft immer mehrere Modelle, die jeweils unterschiedliche Teilaspekte in den Vordergrund stellen und sich oft gegenseitig ergänzen. Das Modell von Green, Wilson & Lindy (1985) schlägt drei Gruppen von Einflussgrößen vor, nämlich: Merkmale des Ereignisses (z.B. des Einsatzes), des betroffenen Menschen (z.B. des Feuerwehrmanns im Einsatz) und der Umwelt (z.B. seiner Wehr, Familie & Freunde). Required parameters are missing or incorrect. Zu den Merkmalen des Ereignisses gehören die Art und der Schweregrad des Ereignisses, der Grad an Vorhersehbarkeit (z.B. aufgrund des Meldebildes), der wahrgenommene eigene Handlungsspielraum usw. Bei den Merkmalen des Menschen spielt eine wichtige Rolle, wie Widerstandskraft und Verletzlichkeit eines Menschen zusammenwirken. Bei der Entstehung einer traumabedingten Erkrankung spielen eine Rolle: die Persönlichkeit eines Menschen, traumatische Vorerfahrungen in der frühen Kindheit, erblich bedingte Verletzlichkeit, vorhandene körperliche oder seelische Krankheiten, bevorzugte Bewältigungsstrategien, was ein Ereignis für jemanden bedeutet, wie er es bewertet usw. Für das Weiterbestehen einer traumabedingten Erkrankung spielt u.a. eine Rolle, ob sich die Informationsverarbeitung im Gehirn während des traumatischen Ereignisses verändert hat und ob diese veränderte Informationsverarbeitung andauert. 8 Gerät das Gehirn während eines traumatischen Ereignisses unter Extremstress (z.B. weil jemand überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr für sich sieht), kann es zu einer veränderten Informationsverarbeitung kommen, die Dissoziation genannt wird. Hier findet ein Rückzug aus einer unerträglichen Realität statt, der als Schutzmechanismus des Körpers gegen Überflutung verstanden werden kann. Dieser Schutzmechanismus stellt keine optimale Anpassung dar, gewährleistet aber zunächst eine gewisse Rückgewinnung von Kontrolle. Dauert er an, verhindert er die Integration der Erlebnisse in das explizite (bewusst abrufbare) episodische Gedächtnis und damit deren Verarbeitung und Einbettung in die autobiografische Lebensgeschichte der Person. Horowitz (1976) stellt sich den Prozess, der entweder zur Verarbeitung und Einbettung des Erlebnisses in die Lebensgeschichte oder aber zur Erkrankung führt, so vor: Unmittelbar nach dem Trauma kommt es zu einer Phase unkontrollierter Gefühle. Danach folgt ein hin- und herpendelnder Prozess zwischen der Phase der Verleugnung / gefühlsmäßiger Taubheit, in der die traumatischen Informationen außerhalb des Bewusstseins gehalten werden und der Phase der sich aufdrängenden Erinnerungen, in der traumarelevante Informationen ins Bewusstsein drängen, bevor es zur Durcharbeitung der traumatischen Erfahrung kommt. Alle Phasen sind normale Reaktionen, an deren Ende die Integration der neuen Erfahrung stehen kann. Wird der Verarbeitungsprozess an irgendeiner Stelle gehemmt (z.B. indem Phasen zu intensiv werden, sich festfahren oder ganz blockiert werden), kommt es zu einem anderen Verlauf, an dessen Ende die Ausbildung von Symptomen steht. Die Folge eines nicht erreichten Abschlusses ist eine Einschränkung oder sogar eine Unfähigkeit zu lieben und zu handeln. Ob es jemandem gelingt, seine Erlebnisse zu integrieren oder ob er eine Erkrankung ausbildet, hängt ganz wesentlich auch von den Merkmalen der Umwelt ab. Dazu gehört die tatsächlich vorhandene Unterstützung durch Angehörige und Freunde – oder bei Einsatzkräften Kollegen – und die Fähigkeit des Betroffenen, sich um Hilfe zu bemühen und dargebotene Hilfe anzunehmen. 9 Wichtig zu wissen ist, dass das Gefühl der Entfremdung als posttraumatische Reaktion bewirkt, dass sich Betroffene von der Umgebung abgeschnitten fühlen. Das verhindert den Zugang zu Halt gebenden Beziehungen und erfordert ein aktiveres Zugehen auf den Betroffenen. Die Unterstützung durch das soziale Netz ist natürlich auch abhängig von der eigenen Betroffenheit der Familie und näheren Umgebung durch das Ereignis (z.B. wenn ein Wehrmitglied verunglückt und das erst einmal die ganze Wehr erschüttert). Zu den Umweltfaktoren gehören auch die Folgen einer traumatischen Erfahrung, z.B. körperliche Schädigungen, Arbeitslosigkeit, Frühberentung, sozialer Abstieg, usw. Schließlich spielen alle Aspekte der sozialen Anerkennung und Wertschätzung eine wichtige Rolle. Das andere Gesicht des Traumas: posttraumatisches Wachstum Die aktuelle Forschung zeigt, dass viele Menschen, die mit traumatischen Ereignissen konfrontiert werden, mit einer Reihe von Symptomen reagieren. Jede Krise beinhaltet aber auch die Chance, über sich hinauszuwachsen. Tedeschi und Calhoun sprechen hier von „posttraumatischem Wachstum“. Zu den Hauptbereichen posttraumatischen Wachstums gehört: dass man das Leben mehr (wert)schätzt, dass man persönliche Beziehungen intensiver (er)lebt, dass man sich seiner eigenen Stärke mehr bewusst wird, dass man neue Möglichkeiten im Leben entdeckt und: ein intensiviertes spirituelles Bewusstsein. Zentral für den Wachstumsprozess ist der Wandel von anfänglich automatischen, sich aufdrängenden Erinnerungen hin zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der ausgelösten Krise. 10 Primäre und sekundäre Traumatisierung von Einsatzkräften Einsatzkräfte sind in zweierlei Hinsicht der Gefahr ausgesetzt, traumatisiert zu werden: Zum einen können sie selbst direkt betroffen werden (Primäre Traumatisierung). Zum anderen können sie durch Erlebnisse im Zuge ihrer Einsatztätigkeit traumatisiert werden (Sekundäre Traumatisierung). Ein Beispiel dazu: Ein Feuerwehrmann muss einen verbrannten Leichnam aus einem Auto bergen. Die Sinneswahrnehmungen bei diesem Einsatz (der Geruch, der Anblick des entstellten Körpers) wirken auf den Feuerwehrmann besonders drastisch. Fall 1 Dazu kommen mögliche dramatische Begleitumstände des Unfalls, wie weinende, verzweifelte Angehörige des Toten. Der Feuerwehrmann ist zwar nicht direkt betroffen, die Eindrücke des Einsatzes wirken aber traumatisierend auf ihn. Der Feuerwehrmann stellt während der bis dahin routinemäßig verlaufenden Fall 2 Bergung fest, dass der Tote ein persönlicher Bekannter von ihm ist und erlebt mit einem Mal Entsetzen und Hilflosigkeit. In diesem Augenblick wird er vom professionellen Helfer zum direkt Betroffenen. 11 Allgemeine Folgeerscheinungen von Belastungen bei Einsatzkräften Verschiedene Autoren beschreiben eine hohe allgemeine Belastung bei Einsatzkräften. Mehrfach untersucht worden sind zum Beispiel Häufigkeit und Auslöser von Herzerkrankungen, die die häufigste Todesursache bei Feuerwehrleuten im Einsatzgeschehen sind (45%). Neben der teilweise extremen körperlichen Anstrengung und den gesundheitlichen Auswirkungen giftiger Dämpfe werden auch die Auswirkungen von psychischem, emotionalem Stress als Auslöser für solche Herzerkrankungen gesehen. Sluiter & Frings-Dresen (2007) haben Feuerwehrmänner in Holland zu seelischen Belastungen durch ihre Einsatztätigkeit befragt. Sie fanden heraus, dass die Tätigkeit heute als fordernder erlebt wird als noch vor 20 Jahren. Sie führen das auf das erweiterte Arbeitsfeld zurück: Neben der Brandbekämpfung sind heute vor allem technische Unterstützung bei Verkehrsunfällen, Rettungsmaßnahmen, Reanimationsmaßnahmen, First-Responder-Tätigkeit, Katastrophenschutz und Beseitigung von Gefahrgut zu leisten. Weitere Belastungsquellen sind: neue Gefahrenquellen am Einsatzort, vermehrte und längere Einsätze, häufigere Übungen und höhere Trainingsanforderungen, vermehrte Protokollpflicht, mehr Verantwortung und höherer sozialer Druck. Risiko PTB bei Einsatzkräften Im Rahmen der epidemiologischen Untersuchung des Vorgängerprojekts wurde in einer Querschnittsuntersuchung an 1151 ehrenamtlich tätigen Männern bei der Freiwilligen Feuerwehr die posttraumatische Belastung erfasst. Das Risiko, an einer PTB zu erkranken, ist demnach bei Feuerwehrmännern bis 25 Jahre dreimal höher als bei gleichaltrigen Männern aus der Allgemeinbevölkerung. Besonders belastende Situationen im Einsatz In einigen Studien ist nach besonders belastenden Situationen gefragt worden. 12 Teegen et al. (1997) geben unter anderem folgende Situationen als potentiell traumatisierend an: Lebensbedrohliche Einsätze, Einsätze mit körperlicher Versehrtheit. Tod eines Kollegen, Tod eines Kindes. Großschadenslagen, Situationen extremer Handlungsunfähigkeit, bizarre Selbstmorde, Einsätze mit extremen Sinneserfahrungen. Eindrücke, die dabei besonders belastend wirken, sind ihrer Ansicht nach der Anblick von entstellten, verstümmelten oder verwesenden Leichen, Wasserleichen, schlimmen Verletzungen, Schreie und Stöhnen, Verwesungsgeruch oder der Anblick verbrannter Menschen. Viele solcher Sinneserfahrungen gehören zu den alltäglichen Erlebnissen von Einsatzkräften. Brauchle (2006) stellt Einsätze mit folgenden Merkmalen besonders heraus: Konfrontation mit Leid, Trauer und Entstellung. Schwere Verletzungen und Tod. Erleben von Hilflosigkeit und Mißerfolg. Belastungen, die sich durch die Rahmenbedingungen der Arbeit ergeben, sind: Lange Wartezeiten bis zum Einsatz. Ungenügende Informationen, unklare Einsatzmeldungen, unvorhersehbares Einsatzgeschehen. Handeln unter Zeit- und Ereignisdruck am Einsatzort. 24-Stunden-Bereitschaften und Nachtschichten. Krüsmann et al. (2006) fanden zusätzliche Belastungsfaktoren für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Neben hohen Einsatzzahlen spielen folgende Punkte eine große Rolle: 13 Persönliche unmittelbare Betroffenheit. Das Ausmaß an Verantwortung (z.B. bei Führungsaufgaben durch den Dienstgrad). Negative Bewertungen eines Einsatzes. Selbstvorwürfe. Die repräsentative Querschnittsuntersuchung zeigte, dass das Ausmaß der Belastung nicht von der Wehrgröße oder den Aufgaben der Wehr abhängt. Feuerwehrleute in kleinen Wehren weisen den gleichen Anteil an PTB-Symptomen auf wie Feuerwehrmänner in größeren Wehren (Krüsmann et al., 2006). Witteveen et al. (2007) weisen auf die Belastung durch Einsätze hin, bei der eine reale oder erwartete Gefahr durch Chemikalien und (Atem-)gifte besteht. Diese können oft nicht gesehen werden. Dadurch wird die Bedrohung für die Einsatzkräfte schwer abschätzbar. Verletzlichkeit anerkennen Wenn es darum geht, die Belastung von Einsatzkräften einzuschätzen, spielt das Eingestehen eigener Hilfsbedürftigkeit eine große Rolle. 14 Brauchle, Wirnitzer, Mariacher, Ballweber & Beck (2000) geben an, dass Helfer in der Regel zu lang im Einsatz bleiben und dabei ihre eigenen Stressreaktionen „übersehen“. Sie neigen dazu, sich weit über psychische und körperliche Grenzen hinaus zu verausgaben oder versuchen im Anschluss an eine Katastrophe ohne fremde Hilfe zurechtzukommen. Pieper & Maercker (1999) geben an, dass das überwiegend männliche Einsatzpersonal nach einsatzbedingten Traumata oft Schwierigkeiten hat, therapeutische Hilfsangebote anzunehmen. Im Weg steht die Vorstellung, traumatische Erfahrungen müssten an einem echten Mann „abprallen“. Dazu kommt die Idee, immer handlungsfähig sein und die Kontrolle aufrechterhalten zu müssen. Gerade für solche Einsatzkräfte sind schwere Verläufe von PTB zu erwarten, weil die damit verbundene Schwäche und Hilflosigkeit nicht mit dem eigenen Selbstbild vereinbar erscheint. Meist nehmen diese Einsatzkräfte erst dann fachliche Hilfe in Anspruch, wenn sich ihre Problematik nicht mehr länger leugnen lässt, z.B. weil sie durch Schlaf- oder Funktionsstörungen, unkonzentriertes oder unkorrektes Verhalten am Arbeitsplatz auffällig werden. Häufig erfolgt auf das Eingestehen der Schwäche ein völliger Zusammenbruch. Für diese Einsatzkräfte besteht eine erhöhte Suchtgefahr (Alkohol) und eine erhöhte Suizidgefährdung. Prävention im Einsatzwesen Mit der verstärkten Erforschung der seelischen Belastung bei Einsatzkräften ist auch der Bedarf an einsatzspezifischen Vor- und Nachsorgemaßnahmen deutlich geworden. Es hat sich eingebürgert, hier zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention zu unterscheiden. 15 Bei der primären Prävention (der eigentlichen Vorsorge) wird vor Auftreten eines belastenden Einsatzes eingegriffen (Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, Kraftquellen stärken, Hilfsnetzwerke aufbauen). Bei der sekundären Prävention wird nach dem Auftauchen erster Symptome eingegriffen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Tertiäre Prävention bedeutet, dass in einem Stadium eingegriffen wird, in dem eine Krankheit schon stark ausgeprägt ist. Das Ziel ist hier, die Erkrankung zu heilen oder zu lindern. Weil in Deutschland bisher kaum übergreifende primärpräventive Konzepte vorhanden waren, ist im Projekt „Primäre Prävention im Einsatzwesen“ (Schmelzer, Krüsmann, Karl & Butollo, 2006) ein grundlegendes Konzept zur Primären Prävention für die Freiwillige Feuerwehr erarbeitet worden. Erstellt wurden eine Führungskräfte- und Truppmannschulung zum Thema „Belastung und Traumatisierung von Einsatzkräften“ und eine MultiplikatorenSchulung zum gleichen Thema. Momentan ist Prävention im Einsatzwesen vor allem Sekundäre Prävention. Dabei handelt es sich meistens um verschiedene Formen des sog. „Debriefing“. Diese Form der Gruppennachsorge wurde 1983 von J. T. Mitchell, einem amerikanischen Feuerwehrmann entwickelt und weltweit zur Nachsorge von Ersthelfern und Einsatzkräften nach belastenden Ereignissen eingeführt. In Deutschland wird sie von Notfallpsychologen, Seelsorgern und so genannten CISD- oder SbE-Teams verschiedener Hilfsorganisationen angeboten. Beim Debriefing soll dem Auftreten von schädlichen Auswirkungen hoher und häufiger Stressbelastungen vorgebeugt werden. Dazu werden die Teilnehmer durch das Debriefing-Team angeregt, ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu schildern und zu besprechen. Durch den Austausch, das Aussprechen und Ausdrücken der Belastung sollen die Folgeerscheinungen von einsatzbedingtem Stress gesundheitsförderlich verarbeitet werden. 16 Ablauf eines klassischen Debriefings Konstitutionsphase Die Gruppenmitglieder stellen sich vor und die Regeln der Gruppe werden erklärt (z.B. Verschwiegenheit). Fakten Jeder Teilnehmer berichtet, was er erlebt hat. Gedanken Es wird über Gedanken während und bezüglich des Ereignisses berichtet. Reaktion/Gefühle Es wird über die damit verbundenen Gefühle berichtet. Symptomatik Die Teilnehmer sprechen über Anzeichen von Stress, die sie an sich erleben. Aufklärung Die Leiter der Gruppe vermitteln Informationen zur Normalität der Stress- Symptome und möglichen Bewältigungsstrategien. Abschlussphase Offene Fragen werden geklärt, das Ergebnis wird zusammengefasst, weitere Hilfsmöglichkeiten angeboten. Wissenschaftliche Befunde zur Wirksamkeit von Debriefing Die Frage, ob Debriefing der Entwicklung einer PTB vorbeugen kann, wird seit Jahren unter Fachleuten diskutiert. Mehrere Autoren berichten über eine Verringerung von PTB- Symptomen durch Debriefing. Als gesichert gilt, dass die Mehrheit der Teilnehmer ein Debriefing als hilfreich empfindet und eine Verbesserung bei sich wahrnimmt. Die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen über die Erlebnisse sprechen zu können, wird als wirksam angesehen. Als Argument dagegen wird angeführt, dass die detaillierte Beschäftigung mit dem Erlebten kurz nach einem Einsatz der Herstellung eines Sicherheits- und Kontrollbedürfnisses entgegenwirkt. Gerade die Phase des Ausdrückens von Gefühlen – ein fester Bestandteil des klassischen Debriefing – wird in Frage gestellt. Vermutet wird, dass die Aufforderung, über Gefühle im Zusammenhang mit dem Trauma zu sprechen, besonders bei noch übererregten Einsatzkräften eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems bewirkt und die Verarbeitung der traumatischen Erfahrung beeinträchtigt. 17 Aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen liegt die Annahme nahe, dass verschiedene Zielgruppen unterschiedlich von Debriefing profitieren, und zwar in Abhängigkeit von Merkmalen des Ereignisses, des Menschen, der Umwelt und Merkmalen der Nachsorge. Ziel der Vorgängerstudie „Sekundäre Prävention im Einsatzwesen“ Ziel der Studie „Sekundäre Prävention im Einsatzwesen“ war es, die Wirksamkeit verschiedener Gruppen- Nachsorgemaßnahmen nach außergewöhnlich belastenden Einsätzen bei der Freiwilligen Feuerwehr zu vergleichen. Dabei sollte ein möglichst vollständiges Bild der Zusammenhänge zwischen vorausgehenden und begleitenden Bedingungen von Nachsorge und posttraumatischer Belastung/Bewältigung entstehen. Ein übliches Vorgehen, das auch hier gewählt wurde, ist, zunächst eine Gruppe von Leuten zu suchen (hier: Wehren mit erhöhtem Trauma-Risiko in einer bestimmten Studienregion), die repräsentativ sind für die größere Gruppe von Leuten, über die man eine Aussage machen will (hier: Wehren mit erhöhtem Trauma-Risiko in Deutschland). Man ermittelt dann zunächst zu einem bestimmten Zeitpunkt die „Ausgangsbefindlichkeit“ dann untersucht man, wie es der Gruppe unmittelbar nach einem bestimmten Ereignis (hier: traumatischer Einsatz) und noch vor der Behandlung geht dann folgt die Behandlung und in bestimmten Abständen nach der Behandlung (hier: 2-3 Monate danach, ca. 6 Monate danach) wird wieder das Befinden gemessen. Um herauszufinden, ob sich verschiedene Behandlungen in ihrer Wirksamkeit unterscheiden, wird die Gruppe in mehrere Untergruppen aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Behandlungen erhalten. Die Hauptherausforderung besteht darin, einzugrenzen, dass eine Veränderung in der Befindlichkeit nach der Behandlung tatsächlich auf die Behandlung zurückzuführen ist. In dieser Studie wurden als Studienregionen Bayern und Nordhessen ausgewählt. Als Wehren mit erhöhtem Traumarisiko berücksichtigt wurden: Wehren mit besonderer Ausrüstung (so genannte Stützpunktwehren), Wehren mit vielen und schweren Einsätzen (vor allem Brand und technische Hilfeleistungen) und Wehren mit potentiell 18 belastenden Einsätzen. Dazu wurden Auswahlvorschläge von den zuständigen Kreisbrandräten eingeholt. Die Untersuchung der Ausgangsbefindlichkeit erfolgte zwischen 2004 und 2005. In Bayern wurden dazu insgesamt 14.800 Fragebögen in 502 Wehren aus 31 Landkreisen verteilt, in Nordhessen insgesamt 8000 Fragebögen in 680 Wehren. Die Kommandanten der betreffenden Wehren wurden in einem Anschreiben über die Studie informiert und gebeten, die Ausgangsfragebögen ausgefüllt zurückzuschicken und das Projektteam nach einem belastenden Einsatz zu informieren. Eine Wehr, die in der Folgezeit nach der Basiserhebung einen belastenden Einsatz meldete, wurde in die Studie aufgenommen und bekam die nachfolgenden Fragebögen zu den jeweiligen Messzeitpunkten 1 (in den Tagen direkt nach dem Einsatz), 2 (nach zwei bis drei Monaten) und 3 (nach ca. sechs Monaten). Aus praktischen Überlegungen heraus konnten später auch Wehren an der Untersuchung teilnehmen, die zwar nicht an der Ausgangsuntersuchung teilgenommen hatten, aber einen belastenden Einsatz meldeten. Die Auswahl der „Behandlungen“, die die Gruppen bekamen, versteht man leicht, wenn man sich eine Medikamentenstudie vorstellt, die herausfinden will, welches Medikament Bluthochdruck am wirksamsten senkt. Dazu erhält normalerweise eine Gruppe von Leuten ein Medikament, das bereits auf dem Markt ist. Eine andere Gruppe erhält ein Medikament, das gerade neu entwickelt worden ist und noch nicht getestet wurde. Wieder eine andere Gruppe erhält ein Präparat, das vermutlich gut für die Gesundheit allgemein, aber nicht spezifisch für Bluthochdruck ist. Und eine weitere Gruppe erhält gar kein Präparat und ist die Kontrollgruppe. Kontrollgruppen helfen herauszufinden, welche Veränderungen sich im untersuchten Zeitraum auch ohne Behandlung oder allein deshalb, weil man Teil einer Untersuchung ist, einstellen. Um systematische Verzerrungen der Ergebnisse auszuschließen (z.B. dass der Versuchsleiter alle, die er besonders sympathisch findet, in die Gruppe mit dem neuen Medikament tut, von dem er insgeheim überzeugt ist und die Ergebnisse dann nicht mehr verallgemeinerbar sind), findet die Zuteilung von Teilnehmern zu den Gruppen nach einem vorher festgelegten Versuchsplan statt. 19 Moralisch vertretbar ist diese Zufalls-Zuteilung deshalb, weil man ja nicht weiß, welche Behandlung sich als die beste herausstellen wird. Deshalb ist auch niemand benachteiligt, auch die nicht, die nichts bekommen. In unserer Studie war das „Medikament“, das schon auf dem Markt ist, das Debriefing nach J. T. Mitchell. Wehren, die dieser Nachsorgeart zugeteilt wurden, erhielten das in Deutschland für Einsatzkräfte übliche Debriefing. Die Nachsorge wurde durch im Feld tätige Teams (Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser, SbE-Teams, CISD-Teams) durchgeführt. Standard Debriefing = In der Bundesrepublik übliches Debriefing Kognitives Debriefing = Abwandlung des Klassischen Debriefings Dem Medikament, das gerade neu entwickelt, aber noch nicht getestet wurde, entsprach in unserer Studie das Kognitive Debriefing. Es unterscheidet sich vom herkömmlichen Debriefing dadurch, dass vorhandene Gefühle willkommen sind, ein gesondertes Ansprechen von Gefühlen aber vermieden wird. Der Schwerpunkt liegt auf einer gedanklichen Rekonstruktion des Einsatzablaufs und der Aufklärung über möglicherweise auftretende Symptome und Bewältigungsstrategien. Im Rahmen der Studie standen zwei eigens gebildete Teams zur Verfügung. Das Präparat, das vermutlich gut für die Gesundheit allgemein, aber nicht spezifisch für Bluthochdruck ist, war in unserer Studie die „Unspezifische Gruppennachsorge“. Sie wurde aufgenommen, um zu untersuchen, welche Auswirkung es hat, wenn unter Leitung des Kommandanten ein Treffen veranstaltet wird, das inhaltlich über eine rein technische Einsatznachbesprechung hinausgeht, aber keinem vorgegebenen Konzept entspricht. Angenommen wurde, dass eine eigens anberaumte Veranstaltung nach einem besonders belastenden Einsatz eine Würdigung ist, die guttut, ohne jedoch (im Gegensatz zum Debriefing) eine traumaspezifische Methode zu sein. Der Gruppe ohne Präparat entsprach in unserer Studie das „Screening“. Wehren der Screening-Bedingung erhielten nach einem belastenden Einsatz überhaupt keine Nachsorge. 20 Da die Teilnahme an einer angebotenen Gruppennachsorge auf freiwilliger Basis erfolgte, konnte in unserer Studie eine fünfte Gruppe gebildet werden, die „Nichtteilnehmer“. Sie umfasste alle Wehrangehörigen aus Wehren mit einem Nachsorgeangebot, die an dem Nachsorgetreffen nicht teilgenommen hatten. Unspezifische Gruppennachsorge = Nachsorge durch den Kommandanten der Wehr Screening = Kontrollgruppe ohne Gruppennachsorge Nichtteilnehmer = Leute, die an der angebotenen Nachsorge nicht teilgenommen haben Wie in der vorgestellten Medikamentenstudie erfolgte die Zuteilung der beteiligten Wehren möglichst nach einem vorher festgelegten Zufalls-Zuteilungs-Plan. Berücksichtigt wurden gemeldete Einsätze mit folgenden Merkmalen: Einsätze, bei denen Kameraden verletzt wurden oder starben. Einsätze, bei denen Verwandte, Freunde oder Bekannte unter den Opfern waren. Anderweitig belastende Einsätze (z.B. Kinder, viele Tote, bizarre Einsätze). Wichtigstes Ergebnis In allen Gruppen hat sich die Traumabelastung, von der Ausgangsuntersuchung bis hin zur Untersuchung 6 Monate nach dem gemeldeten Einsatz, bedeutsam verringert Die Veränderung war also unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit! Wehren mit Standard oder kognitivem Debriefing haben weder deutlich niedrigere, noch deutlich höhere PTB- Werte als Wehren mit wehrinterner Nachsorge durch den Kommandanten oder Wehren ohne Nachsorge gehabt. Die Vermutung ist deswegen, dass sich die Ausgangsbelastung vor allem durch die vermehrte Auseinandersetzung mit der Thematik „einsatzbedingte Belastung“ verringert hat: 21 Die wiederholte Fragebogenuntersuchung hat ein mögliches Krankheitsbild ins Bewusstsein gerückt und Gespräche zwischen den Wehrmitgliedern angeregt. Die Kommandanten haben durch die Untersuchung einen veränderten Umgang mit der Thematik entwickelt und ihre Mannschaft in diesem Punkt noch besser unterstützt. Das Thema „einsatzbedingte Belastung“ sollte deshalb zu einem festen Bestandteil der Ausbildung werden! Weil Feuerwehrkräfte insgesamt eher funktionierende Bewältigungsstrategien aufweisen und überwiegend gesund sind, braucht es nicht „dramatisiert“ zu werden. Weil Hochrisikowehren gefunden wurden und bei 7% der Einsatzkräfte (unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit) eine PTB vorliegt, sind aber auch weiterführende Maßnahmen notwendig (siehe Empfehlungen). Teil 2: Langzeituntersuchung Für die Langzeituntersuchung haben wir alle bayerischen Wehren aus der Vorgängerstudie gebeten, sich nachuntersuchen zu lassen. Um die Vermutung „vermehrte Beschäftigung mit einsatzbedingter Belastung hat stärkere Wirkung als einmalige Nachsorge“ weiter zu beforschen, haben wir „Screening“- Wehren, die im Vorgängerprojekt keine Nachsorge bekommen haben, aber zu allen Messzeitpunkten Fragebögen ausfüllten, verglichen mit Wehren, die seit der Basiserhebung im Frühjahr 2004 an keiner weiteren Untersuchung teilgenommen hatten und Wehren, die noch nie an einem Forschungsprojekt der LMU München beteiligt gewesen waren (und im Rahmen einer Großveranstaltung in Roding für die Projektteilnahme gewonnen werden konnten). 22 Zur Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen der Größendimension des Einsatzes und der langfristigen Traumabelastung haben wir neben einer Gesamtauswertung zusätzliche Auswertungen nach Größendimension des Einsatzes durchgeführt. Dazu haben wir alle Wehren aus der Vorgängeruntersuchung in die drei Gruppen „Alltagsnahe belastende Einsätze“, „Einsätze im Rahmen einer Großschadenslage“ und „Einsätze im Rahmen eines Katastropheneinsatzes“ eingeteilt. „Alltagsnahe Einsätze“ umfasst alle Wehren, die uns einzelne belastende Einsätze gemeldet hatten. „Großschadenseinsätze“ beinhaltet alle Studienwehren, die am 01.12.2005 im Rahmen eines Chemieunfalls in Münchsmünster eingesetzt waren. Der Einsatz wird als Großschadenslage gewertet, weil es im Einsatzgeschehen zu Verletzungen und Todesfällen unter Feuerwehrangehörigen kam und sich ein Teil der Wehren über längere Zeit in einem Hochrisikobereich aufhielt. „Katastropheneinsätze“ beinhaltet alle Wehren, die im Rahmen des Katastropheneinsatzes in der Eissporthalle Bad Reichenhall im Januar 2006 eingesetzt waren. Weitere vermutete Zusammenhänge haben wir in einer Querschnittsanalyse angeschaut. Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung der Fragebögen, die von jedem einzelnen Feuerwehrmann bearbeitet wurden und einer gesonderten Kommandantenbefragung. Aussagekraft der Ergebnisse Ungefähr drei Viertel der Feuerwehrmänner, die in der Vorgängerstudie „Sekundäre Prävention im Einsatzwesen“ teilgenommen haben, haben auch bei der Nachuntersuchung mitgemacht (Ausscheide-Rate: 22,6%). Für die Aussagekraft der Ergebnisse wichtig ist, dass sich in der Ausgangsbelastung kein bedeutsamer Unterschied zwischen weiterhin Teilnehmenden und Ausscheidenden hat finden lassen. Übersetzt heißt das, dass ausgeschlossen werden kann, dass die Nachuntersuchungs- Ergebnisse durch die Ausscheidenden systematisch in die eine oder andere Richtung verzerrt sind. Eine Ausnahme bildet die hohe Abbrecherquote beim Katastropheneinsatz (siehe Katastropheneinsatz). 23 Zusammensetzung der Teilnehmer 426 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr haben bei der Nachuntersuchung mitgemacht. 404 sind Männer (94,8%) und 22 Frauen (5,2%). Im Durchschnitt waren sie 34 Jahre alt (min.:14 Jahre; max.: 60 Jahre). Die Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr betrug im Durchschnitt 17 Jahre (min.: 1 Jahr; max.: 45 Jahre). Die Meisten nehmen an 10 bis 20 Einsätzen bzw. 31 bis 40 Einsätzen pro Jahr teil. Durchschnittliche Einsatzzahlen pro Jahr (Anzahl Personen pro Intervervall) 61 >100 9181-90 71-80 61-70 51-60 41-50 31-40 21-30 10-20 0 13 8 13 28 18 11 95 70 100 2 Lebenszufriedenheit 82,7% sind zufrieden bis äußerst zufrieden mit ihrer momentanen Lebenssituation. 9,3% sind mit der momentanen Lebenssituation unzufrieden bis äußerst unzufrieden. Größte Quelle für Zufriedenheit sind die Bereiche „Ehe/Partnerschaft“ (68,6%), „Familie/Kinder“ (59,9%) und die „Wohnsituation“ (67,3%). Größte Unzufriedenheits- Quelle sind „Arbeit/Beruf“ (17.3%) und die „Finanzielle Situation“ (15,6%). Kritische Lebensereignisse und Belastung Wir wollten untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen kritischen Lebensereignissen und der Ausprägung einer PTB gibt. Deshalb haben wir nach 24 kritischen Lebensereignissen im Leben der Feuerwehrangehörigen gefragt wie: Tod eines Familienmitglieds, Scheidung/Trennung vom Partner, schwere Krankheit, wichtige Prüfungen. 31,2% (134 Feuerwehrangehörige) berichteten ein, 12,4% (53 Feuerwehrangehörige) zwei und 4,4% (19 Feuerwehrangehörige) drei kritische Lebensereignisse, die sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Zentrales Ergebnis ist, dass die posttraumatische Belastung nicht mit jedem kritischen Lebensereignis (KLE) stetig, sondern ab einer bestimmten Häufung Traumabelastung kritischer Lebensereignisse plötzlich sprunghaft ansteigt. kein KLE ein KLE zwei KLE drei KLE Zahl kritischer Lebensereignisse Art der Belastung Zentrales Ergebnis ist, dass sich Belastung insgesamt deutlicher als körperliche und allgemeine seelische Belastung denn als PTB zeigt. Im Schnitt leiden 19% aller untersuchten Feuerwehrmänner unter körperlichen Beschwerden. 59 % berichten eine mittlere seelische Belastung, 5,4% eine hohe. Die einsatzbedingte PTB liegt bei 4,3%. Vorstellbar ist, dass die gemessene einsatzbedingte Belastung vergleichsweise niedrig ausfällt, weil unser Messinstrument sehr strenge Kriterien anlegt: Vollbild einer PTB nach DSM-IV, das auf einen bestimmten Einsatz zurückgeführt werden muss! 25 Vorstellbar ist auch, dass es dem ein oder anderen leichter fällt, allgemeine körperliche oder seelische Beschwerden zuzulassen & zu zeigen als eine einsatzbedingte PTB. Wir gehen davon aus, dass es entscheidend vom Vorbild des Kommandanten und der Wehrkultur abhängt, was auf welcher Ebene zugelassen und gezeigt werden. Beim Thema „Belastung“ darf der Blick nicht auf die klassischen PTB - Symptome verengt werden! Stattdessen sollte man grundsätzlich immer genau hinschauen, wenn sich jemand verändert oder Beschwerden entwickelt. Dann sollte man sich überlegen, ob diese Veränderung eventuell ein Ausdruck von (Einsatz-) Belastung ist oder welche anderen Gründe es dafür gibt. Frühwarnsystem und Erkennungsmöglichkeiten für eine chronische PTB Um frühzeitig Hilfe anbieten zu können, haben wir uns dafür interessiert, an was man ablesen kann, dass jemand langfristig an einer PTB leidet. Der beste Indikator für langfristige Trauma-Belastung ist, wenn jemand bei der Nachuntersuchung eine hohe körperliche Belastung aufweist. Der zweitbeste Indikator ist, in welchem Ausmaß jemand in den Tagen unmittelbar nach dem belastenden Einsatz akut belastet ist. (PTB mit verzögertem Beginn ist sehr selten!) Drittbeste Indikatoren für langfristige Trauma-Belastung sind private Belastungen, ein bestimmter Bewältigungsstil, der Grübeln und Selbstvorwürfe beinhaltet und weitere belastende Einsätze. 26 Wir schlussfolgern daraus, dass… körperlichen Beschwerden im Zusammenhang mit Belastung Beachtung geschenkt werden muss. es eines frühzeitigen „Trauma-Checks“ bedarf, um Belastete herauszufiltern, sie gezielt anzusprechen und ihnen weiterführende Hilfsangebote vermitteln zu können. Merkmale des einzelnen Menschen stärker berücksichtigt werden müssen. Um eine angemessene Verarbeitung für alle Einsatzkräfte zu erleichtern, braucht es Unterstützungsangebote, die sich am Einzelnen orientieren. Gruppenangebote berücksichtigen müssen, dass Menschen sich deutlich unterscheiden: in der Anzahl kritischer Lebensereignisse, im Ausmaß an privater Belastung, in ihren Bewältigungsstrategien, im Ausmaß an Übererregung, in der Anzahl von Einsätzen, die sie noch nicht verdaut haben usw. Welche Nachsorge ist die Beste? Insgesamt weisen die Ergebnisse in die gleiche Richtung wie die des Vorgängerprojekts, nämlich: dass die Art der Nachsorge eine untergeordnete Rolle spielt. Das bedeutet, dass Standard oder Kognitives Debriefing zwar nicht schadet, aber allein eben auch nicht hilfreicher zur Verarbeitung belastender Einsätze ist, als wehrintern zusammen zu kommen oder nichts Spezielles zu machen. Von der Tendenz her zeigen Einsatzkräfte mit wehrinterner Nachsorge durch den Kommandanten die geringste PTB- Belastung, Einsatzkräfte ganz ohne Nachsorge dagegen die höchste. Unterschiede zwischen Standard Debiefing und Kognitivem Debriefing liegen nicht auf der Hand. Im Bereich alltagsnaher Einsätze liefern die verschiedenen Messinstrumente gegenläufige Ergebnisse. Im Großschadensbereich und im Gesamtvergleich ist das Kognitive Debriefing dem Standard Debriefing in der Verminderung einsatzbedingter 27 Belastung überlegen. Vorsichtig kann man die Ergebnisse in der Gesamtschau so interpretieren, dass Standard Debriefing mehr polarisiert als Kognitives Debriefing. Dazu ein Beispiel aus der Kommandantenbefragung: Die Kommandanten mit kognitivem Debriefing waren alle hoch- bis mittelzufrieden mit der angebotenen Nachsorge. Kommandanten mit Standard Debriefing zeigen eine größere Antwortspanne. Insgesamt gibt es mehr voll und ganz Zufriedene, dafür aber auch mehr Unzufriedene. Zufriedenheit in % voll und ganz zufrieden sehr bis eher zufrieden Neutral eher unzufrieden überhaupt nicht zufrieden Kognitives Debriefing 9,1% 72,7% 18,2% --- --- Standard Debriefing 25% 33,3% 25 % 8,3% 8,3% Dass wehrinterne Nachsorgen tendenziell am hilfreichsten sind, hängt vielleicht damit zusammen, dass sie genau das voraussetzen, was im Vorgängerprojekt als Ressource gefunden wurde: Einen für das Thema Nachsorge aufgeschlossenen Kommandanten, der es sich zutraut, eine wehrinterne Veranstaltung zur Reduktion einsatzbedingter Belastung durchzuführen. Wir interpretieren das Ergebnis insgesamt so, dass Auseinandersetzung mit dem Thema Belastung tendenziell hilfreicher ist als keine Auseinandersetzung. Ebenso, dass Betreuung von Bedeutung ist (Anerkennung und Würdigung). Diese Sichtweise wird auch dadurch bestätigt, dass sich die Traumabelastung von Wehren, die zwar keine Nachsorge erhalten haben, aber mehrmals per Fragebogen untersucht worden sind, über den Untersuchungszeitraum hinweg sichtbar verringert hat, während das für Wehren, die nur zu Beginn und/oder in der Nachuntersuchung untersucht wurden, nicht zutrifft. Wie geht es den Nichtteilnehmern? Das wichtigste Ergebnis zu Feuerwehrleuten, die an der Nachsorge in ihrer Wehr nicht teilgenommen haben, ist, dass diese Gruppe eigentlich aus zwei Untergruppen zusammengesetzt ist. Die eine Gruppe weist eine niedrige Trauma-Belastung auf, die andere eine hohe. 28 Das Bild zeigt die Belastungsverteilung zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern an den angebotenen Debriefings 6 Monate nach dem Katastropheneinsatz in Bad Reichenhall. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Teilnehmer Nichtteilnehmer (niedrig) Nichtteilnehmer (hoch) Die niedrig belasteten Nichtteilnehmer (blau) sind weniger belastet als die Teilnehmer an der Nachsorge (orange). Die hoch belasteten Nichtteilnehmer (grün) sind dagegen fast doppelt so belastet wie die Teilnehmer. Aus dem Ergebnis lässt sich schlussfolgern, dass genau darauf geschaut werden muss, warum jemand nicht aus einer Nachsorge teilnimmt. Im Einzelfall kann es sinnvoll und eine gute Schutzmaßnahme sein, nicht an einer angebotenen Gruppennachsorge teilzunehmen. Ist jemand nach einem Einsatz hochbelastet, nimmt gerade deswegen an einer angebotenen Nachsorge nicht teil (Vermeidung) und erhält darüber hinaus keine individuelle Betreuung, läuft er Gefahr, dass sich daraus eine chronische Belastung entwickelt. Vor allem der Fähigkeit von Kommandanten, Belastung zu erkennen und Vernetzung zu weiteren Hilfsangeboten herzustellen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Langfristig angelegte und nachhaltige Nachsorgemaßnahmen müssen so aufgebaut sein, dass Nichtteilnehmer nach dem ersten Nachsorgetermin gezielt angesprochen und im Bedarfsfall angemessen unterstützt werden können. 29 Alltags-, Großschadens- & Katastropheneinsätze Einsatzkräfte sind unmittelbar nach einem Katastropheneinsatz deutlich stärker posttraumatisch belastet als nach Großschadens- und alltagsnahen belastenden Einsätzen. Der Übergang zwischen alltagsnahen und Großschadenseinsätzen ist bei der posttraumatischen Belastung eher fließend. Das gilt sowohl kurz- als auch langfristig. Aus den Einsatzprotokollen unserer Studienwehren wissen wir, dass bestimmte alltagsnahe Einsätze für die einzelne Wehr ebenso belastend oder vielleicht sogar belastender sein können als der Abschnitt, in dem einzelne Wehren einer Großschadenslage eingesetzt sind. Wir verstehen die Ergebnisse so, dass sich Unterschiede in der Gesamtbelastung einer Gruppe umso eher finden lassen, je weiter die Gruppen auf einem vorgestellten Kontinuum voneinander entfernt sind und je größer Belastungsfaktoren eines Einsatzes sind, die alle teilnehmenden Einsatzkräfte gleichermaßen betreffen. Das trifft vermutlich am ehesten auf Katastropheneinsätze zu. Katastropheneinsatz Weil der Katastropheneinsatz in Bad Reichenhall kurz vor dem Ende des Vorgängerprojekts stattgefunden hat und die Ergebnisse damals noch nicht vorlagen, berichten wir hier auch die Belastung unmittelbar nach dem Einsatz. 30 Akute Belastungsstörung (Katastropheneinsatz) Akute Belastungsstörung 31,7% Dissoziation 54,5% 76,6% Wiedererleben Vermeidung 75,2% 93,8% Übererregung Das Bild zeigt, dass unmittelbar nach dem Einsatz 31,7% der Einsatzteilnehmer eine „Akute Belastungsstörung“ hatten. Dauert dieses Symptombild mehr als einen Monat an, wird daraus eine PTB! Der hohe Prozentsatz zeigt, dass dieser Katastropheneinsatz für die Einsatzkräfte ein äußerst schwerwiegender und belastender Einsatz war! Das wird noch deutlicher, wenn man Vergleichszahlen aus dem Vorgängerprojekt heranzieht. Die Rate akut Belasteter nach alltagsnahen belastenden Einsätzen liegt bei 23,4% (Krüsmann, et al. 2006). Was man hier gut sehen kann, ist, dass viele Einsatzkräfte unmittelbar nach dem Einsatz einzelne PTB- Symptome haben, nicht aber das Vollbild einer „Akuten Belastungsstörung“. Vorallem bei hoher Übererregung, so die Vermutung, kann die Aufforderung, über Gefühle im Zusammenhang mit dem traumatischen Einsatz zu sprechen, eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems bewirken und die erfolgreiche Verarbeitung beeinträchtigen. Aus dem hohen Prozentsatz von Einsatzkräften mit Übererregung (93,8%) unmittelbar nach dem Katastropheneinsatz ziehen wir deshalb den Schluss: Bei sorgfältiger Schadens-/Nutzensabwägung ist umso eher von einem extra Ansprechen von Gefühlen im Rahmen eines Debriefings abzuraten, je mehr ein Einsatz in Richtung eines Katastropheneinsatzes geht. Bei sorgfältiger Schadens-/Nutzensabwägung muss bei einem solchen Einsatz besonders gut unterschieden werden: Ist eher eine Gruppennachsorge oder eine andere Maßnahme angebracht? Ist der Einzelne besser geschützt, wenn er teilnimmt oder wenn er nicht teilnimmt? 31 Zur langfristigen Belastung gibt es für den Bereich Katastropheneinsatz keine verlässlichen Fragebogendaten. Von ursprünglich vier Wehren hat sich nur noch eine Wehr regulär an der Nachuntersuchung beteiligt, in einer zweiten Wehr wollte der überwiegende Teil der Mannschaft nicht mehr mitmachen. Bei der hohen Ausscheidequote spielen nach Auskunft der Kommandanten enttäuschte Erwartungen, Versäumnisse beim Debriefing und der Studiendurchführung, aber auch größere die Rahmenbedingungen eine Rolle. In einer Wehr, die sehr groß ist, wurde die Mannschaft in drei Debriefing- Gruppen aufgeteilt. Nach Einschätzung der Kommandanten waren die Debriefings unterschiedlich gut. Danach wurde versäumt, die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen zusammenzuführen, so dass der ganzen Wehr kein gemeinsames Bild des Einsatzablaufs zur Verfügung stand. Einige Feuerwehrleute haben erwartet, aufgrund der ersten Fragebogenergebnisse diagnostiziert und im Anschluß an die Nachsorge gezielt angesprochen zu werden. Enttäuschung und Unverständnis darüber, nach dem Debriefing immer neue Fragebögen zu erhalten: „Ihr müsst doch wissen, wie es mir geht!“ Der Katastropheneinsatz von Bad Reichenhall war lange mit einer breiten öffentlichen Schulddiskussion, einer Vielzahl von gerichtlichen Untersuchungen und einer massiven Medienpräsenz verbunden. Ein Kommandant hat gesagt, dass seine Leute einfach lieber mal wieder Freizeit haben möchten, als nochmal Fragebögen auszufüllen. Ein anderer hat berichtet, dass schon das Wort „Untersuchung“- durch wen auch immer- mittlerweile Stress auslöst! Und wer sich doch hat untersuchen lassen, hat 0% Belastung angegeben! Katastropheneinsätze erfordern langfristige und verlässliche Nachsorgekonzepte. Langzeituntersuchungen finden nur Unterstützung, wenn sie mit langfristig angelegten Nachsorgekonzepten Hand in Hand gehen. Was fanden die Kommandanten gut am Debriefing? Betreuung und Einzelfallorientierung „Es wurde speziell auf unseren Fall eingegangen“ 32 „Grundsätzlich, dass über die während und durch den Einsatz entstandenen Probleme gesprochen wurde“ Der offene und interessierte Austausch untereinander „Dass jeder Teilnehmer seine Sichtweise und Eindrücke vom Einsatz darlegen konnte“ „Der offene Umgang und die ungehinderte Aussprache untereinander, auch mit Emotionen“ „Dass jeder interessiert dabei war im Kreis“ Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit Die Schulung des diagnostischen Blicks und Psychoedukation „ein gemeinsamer fester (evtl. verpflichtender) Termin für alle am Einsatz Beteiligten“ … dass man lernen konnte, „zu erkennen, wer den Einsatz gut und wer ihn weniger gut verarbeiten konnte. Dass es nicht vom äußeren Anschein abhängt, ob jemand mit belastenden Einsätzen zurecht kommt“ „Anregungen zu Verhaltensweisen in den nächsten Wochen (Was ist normal? Was nicht?) Teilnehmerkreis „Der abgeschlossene Personenkreis“ Was haben die Kommandanten kritisiert? Fast 2/3 der Kommandanten waren mit der in ihrer Wehr angebotenen Nachsorge sehr bis zufrieden, es gab aber auch neutrale bis unzufriedene Kommandanten. Die häufigste Kritik an der Studie selbst war, dass die Fragebögen zu lang, zu kompliziert formuliert und der Zeitraum zwischen Einsatz und letztem Fragebogen zu lang war. Einige Kommandanten hatten die Sorge, dass ein Einsatz innerlich schon „abgeschlossen“ ist und durch die Befragung wieder aufgewühlt wird. Aus Sicht von zwei Kommandanten war die Nachsorge in ihrer Wehr misslungen. Im einen Fall fand der Kommandant die Nachsorge unstrukturiert, realitätsfern und ohne Bezug zum nachsorgerelevanten Einsatz. Dem Team sei es nicht gelungen, ein Vertrauensverhältnis zu den Wehrmitgliedern aufzubauen, in der Wehr entstand der Eindruck, dass „es nicht um uns ging, sondern Externe sich aufdrängten, in uns drangen, Informationen erfragen wollten“. 33 Anstatt dazu beizutragen, dass die Wehr den Einsatz gut verarbeiten konnte, war die Nachsorge selber verletzend. Die Wehr zog aus dieser Erfahrung die Konsequenz, zukünftig bei Nachsorgen auf bekannte Leute, vor allem den Pfarrer, zurückzugreifen. Auch im anderen Fall begründete der Kommandant das Misslingen damit, dass es dem Team nicht gelungen war, Vertrauen zu schaffen. Das Team kam aus einem anderen Bereich als der Feuerwehr und stellte die eigene Bereichs-Professionalität zu sehr in den Vordergrund. Dadurch hatte die Nachsorge keinen Bezug zur Feuerwehr-Arbeit. Welche Wünsche haben die Kommandanten für die Zukunft? Flächendeckendes Angebot, Verfügbarkeit und Qualität von Nachsorgeteams Kommandantenschulung Die Entscheidung über den Teilnehmerkreis soll die Realität vor Ort flexibel berücksichtigen Kleine Gruppen/nur Betroffene Leitung/Team „Dass wir bereits bei früheren Einsätzen die Möglichkeit einer Nachsorge gehabt hätten“ „Dass Nachsorgeteams immer in guter Qualität zur Verfügung stehen“ Mehr Aufklärung für den Kommandanten in Hinblick auf „die Erkennbarkeit von Belastungen und wie man seine Mannschaft bei der Bewältigung aktiv unterstützen kann“ „Eine Betreuung nur für die Wehr, da die Erfahrungen und Wahrnehmungen die die einzelnen Organisationen gemacht haben, ganz unterschiedlich waren“ Entlastung durch ergänzende Informationen: alle Teilnehmer eines Einsatzes sollen gemeinsam an einer Nachsorge teilnehmen. Verschiedene Einsatzkräfte (FF, Rettungsdienst, Polizei) sollen ihre jeweiligen Perspektiven ergänzen „Kleinere Gruppen“ „Leitung durch Betreuer vor Ort“ „Zeitnahe, zweite Veranstaltung“ Nachhaltigkeit und Langfristigkeit von Nachsorgeangeboten, gezielte Hilfe für Betroffene „Ein zweites Treffen nach etwa 6 Monaten zur Nachbesprechung in der gleichen Runde“ „Eine einsatzbegleitende Nach-/Vorsorge wäre wünschenswert. Mit heutigem Wissensstand hätten auffällig erscheinende Wehrangehörige sofort betreut bzw. begleitet gehört“. 34 Anforderungen an Debriefing-Teams Je höher die Belastung, desto eher kann die Durchführung eines Standdard Debriefings schaden. Deshalb ist auf Seiten der Debriefing- Teams ein hohes Maß an Unterscheidungsfähigkeit und Einzelfallorientierung erforderlich. Aus der Kommandantenbefragung ist deutlich geworden, dass es wesentlich darauf ankommt, ob es einem Team gelingt, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, sowie die Inhalte feuerwehrspezifisch und praxisrelevant zu gestalten. Ein gut durchgeführtes Debriefing stellt eine Ressource dar, auch weil dadurch konkrete vertrauenswürdige Personen als Ansprechpartner für weitergehende Fragen zur Verfügung stehen. Debriefing als ein Baustein unter anderen Der Befund, dass die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer ein Debriefing zwar als hilfreich empfindet, 4,3% der Leute aber langfristig eine einsatzbedingte PTB haben, zeigt, dass einmalige Nachsorge nicht ausreichend ist, um die Entstehung und Aufrechterhaltung von PTB zu verhindern. Auch die Kommandantenbefragung weist darauf hin, dass die Bedeutung einmaliger Veranstaltungen relativiert werden muss. Angemessener scheint es zu sein, Debriefing als einen Baustein unter mehreren zu sehen, die möglichst optimal aufeinander abgestimmt sein sollten. Vor allem der Weiterbildung der Führungskräfte kommt im Rahmen eines Gesamtkonzepts ein besonderer Stellenwert zu. Dadurch wird die Eigenverantwortung gestärkt. Und der konstruktive Umgang mit der Thematik Belastung fördert die individuelle fachliche Betreuung belasteter Einsatzkräfte. Ein Wunsch von Wehrangehörigen Was nicht systematisch untersucht, aber von vielen Wehrangehörigen als Anliegen geäußert worden ist, soll am Ende dieses Berichts seinen Platz finden: Ehrenamt lebt nicht nur von 35 denen, die sich aktiv engagieren, sondern auch von denen, die das Engagement der Ehrenamtlichen mittragen. Deswegen muss jede Bemühung, die Belastung der Helfer möglichst gering zu halten, auch die größeren Rahmenbedingungen berücksichtigen, in die Ehrenamt eingebettet ist. Dazu gehört nicht zuletzt die Bereitschaft von Arbeitgebern, Menschen einzustellen, die durch Alarmierung von ihrem Arbeitsplatz weggerufen werden können ebenso wie die Bereitschaft, dem Arbeitnehmer vorgeschriebene Pausenzeiten nach Einsätzen einhalten zu lassen, ohne dass er befürchten muss, dadurch berufliche Nachteile zu haben. Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung von Einsatzkräften werden mit umso höherer Wahrscheinlichkeit Frucht tragen, wenn all diejenigen, die eines Tages die Hilfe einer Freiwilligen Feuerwehr benötigen könnten, auch dann Ehrenamt mittragen, wenn es gerade einen anderen und nicht sie selbst trifft. Teil 3: Abschließende Empfehlung zur psychosozialen Prävention im Einsatzwesen Die Ergebnisse der Nachuntersuchung bestätigen die Ergebnisse des abgeschlossenen Vorgängerprojekts „Sekundäre Prävention im Einsatzwesen“ und die dort aufgestellten Empfehlungen: 36 1. Aufbau eigener Präventionsstrukturen durch den Bedarfsträger in seiner Verantwortung als Arbeitgeber/Dienstherr. Voraussetzung dafür ist ein feuerwehrinterner Fachbereich „Psychosoziale Notfallversorgung“ und die Bereitstellung entsprechender Planstellen. 2. Einführung oder Weiterentwicklung von aufeinander abgestimmten Maßnahmen der primären und sekundären Prävention unter Einbindung schon tätiger Präventionsmitarbeiter. 3. Flächendeckende Durchführung strukturierter präventiver Schulungen durch kontinuierliche Ausbildung von Multiplikatoren (Peers, Seelsorger im Einsatzwesen, Fachberater Seelsorge). 4. Multiplikatoren sollten Mitglied der jeweiligen Organisation oder fest in die Strukturen eingebunden sein. Die Einbindung psychosozialer Fachkräfte ist zu empfehlen. 5. Anbindung der Präventionsmitarbeiter in definierte Strukturen mit fachlicher Leitung, Supervision, Weiterbildungsangeboten und Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 6. Einführung von spezifischen Führungskräfteschulungen im Rahmen primärer und sekundärer Prävention. 7. Bereitstellung von spezifischen Präventionsangeboten für besonders belastete Wehren, dies auch durch verbesserten Informationsfluss zwischen Multiplikatoren und Führungspersonal. 8. Bereitstellung von weiteren Unterstützungsangeboten für belastete Einsatzkräfte nach erfolgter „klassischer“ Nachsorge, die eher als Brücke zu weiterführenden Angeboten zu definieren ist. 9. Durchführung von mindestens einmal jährlich stattfindenden psychosozialen „Übungen“ analog zu technischen Übungen -, die im Sinne eines Jahresrückblickes auf die Thematik eingehen. 10. Klare Differenzierung der Zielgruppen, keine Betreuung von Einsatzkräften durch Personen, die beim gleichen Einsatz direkt Betroffene und/oder Angehörige betreut haben. Zusätzlich erlauben sie die Formulierung weiterer Empfehlungen für die Psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland: 1. Verlässliche, nachhaltige und wiederholte Nachsorge In allen untersuchten Wehren finden sich Belastungen, die sich einerseits in traumabedingter Symptomatik, andererseits in körperlichen und psychischen Beschwerden niederschlagen. Einmalige Interventionen helfen diesen Menschen nicht. Psychosoziale Prävention muss verlässlich und nachhaltig angeboten werden. Im Rahmen der Fürsorgepflicht müssen Strukturen geschaffen werden, die eine verlässliche, langfristige Unterstützung im Ereignisfall ebenso beinhalten wie primärpräventive Schulungen, in denen den Einsatzkräften die vorhandenen Angebote bekannt gemacht werden. 37 2. Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit Der enge Zusammenhang zwischen körperlichen Belastungen und traumabedingten Beschwerden macht deutlich, dass anerkannte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung präventiven Charakter bezüglich einsatzbedingter Belastung aufweisen. Wichtig sind hierbei Führungskräfteschulungen und die Stärkung der feuerwehrinternen Unterstützungsmöglichkeiten. 3. Emotionale Aktivierung bei hoher Belastung gering halten Obgleich es Umstände zu geben scheint, unter denen eine emotionale Aktivierung förderlich sein kann, spricht eine sorgsame Schaden-Nutzen-Abwägung auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse vor allem bei schwerwiegenden Einsätzen (Großschadenslagen, Katastrophen) für die Durchführung von Kognitiven Nachsorgen ohne emotionale Aktivierung. Da gerade die individuellen Umstände in der Regel auch bei alltagsnahen Einsätzen nicht bekannt sind, wäre die generelle Durchführung kognitiv orientierter Nachsorgen bei gleichzeitiger weiterer Betreuung als Standardmethode wünschenswert. 4. Empfehlung Ausweitung der psychosozialen Unterstützung für Einsatzkräfte nach Katastrophen Nach Katastrophen entwickeln deutlich mehr Einsatzkräfte akute und chronische Belastungsreaktionen als nach anderen belastenden Einsätzen. Unterstützungsmaßnahmen müssen vor allem in diesem Bereich langfristig angelegt, psychosoziale Ansprechpartner leicht kontaktierbar sein. Dies gilt besonders für Einsatzkräfte, die nicht an der angebotenen Nachsorge teilgenommen haben, obwohl sie belastet sind. 5. Qualitätssicherung in den Teams In der Entwicklung von Nachsorgeteams sollte ein Schwerpunkt auf die Anbindung an fachliche Strukturen gelegt werden, die Supervision und Maßnahmen der Qualitätssicherung gewährleisten. Quellen der Illustrationen Alle Internet-Links stammen vom 13.5.2009 – verwendet wurden nur frei verwendbare .gifs/Illustrationen: http://www.zwergenentertainment.de/forum/zwergensmilies/smiliesuche.php?mode=abfrage&page=1&suchb egriff=feuerwehr http://www.ff-bochum-mitte.de/einsaetze/2006/feuerwehr060.gif http://www.feuerwehr-wietstock.de/Wissenswertes/Lustiges/Lustiges_16.jpg 38 http://www.feuerwehr-wilderswil.ch/images/feuerwehrauto.jpg http://www.blaulichtmodelle.de/templates/4grey2/images/blaulicht.gif http://www.feuerwehr-oberehe.de/assets/images/blaulicht.gif http://www.bastelfactory.com/downloadvorschau/3D/3D_Feuerwehrmann_mini.jpg http://users.physik.tu-muenchen.de/kressier/Versuche/b4195.gif http://www.123gif.de/feuer/seite-2/ Das Feuerwehrmännchen auf der Titelseite und das Feuerwehrmännchen, das den Fragebogen ausfüllt, wurden gestaltet von Julia Pfeuffer. 39