Carver & Scheier (1996). Chapter 6 („Inheritance, Evolution...“), Pp

Werbung

Carver & Scheier, Kapitle 6 Seite 1 von 5 Carver & Scheier (1996). Chapter 6 (“Inheritance, Evolution...”), Pp. 130-160 Die Ursprünge liegen bei Hippocrates und Galen (vgl. auch Kapitel 4). Physique and Personality: Kretschmer (1925) nahm einen Zusammenhang zwischen den drei Konstitutionstypen (“thin, muscular, and obese”) und bestimmten psychischen Erkrankungen an. “Obese” Leute sollten eher mansich-depressiv werden, die anderen Typen neigten wohl eher zur Schizophrenie. William Sheldon (1942) baute das dann aus. Kretschmers Typen sollten weniger als disjunkte Kategorien als vielmehr als kontinuierliche Dimensionen gesehen werden. Sheldon unterschied zwischen drei Somatotypen und drei Temperamenten. Der Somatotyp einer Person besteht aus Ausprägungen auf drei Dimensionen, (1) Endomorph (Tendenz zur Fettleibigkeit, weicher und runder Körper, ungeeignet für körperliche Arbeit). (2) Mesomorph (Tendenz zur Muskularität, harte und rechteckige Körper, geeignet für physische Arbeit, widerstandsfähig gegen Verletzungen). (3) Ectomorph (dünn, fragil, große Gehirne usw.). Man hat nun auf jeder Dimension einen Wert. Schwarzenegger hätte wohl die Werte 1-7-1, Woody Allen 1-1-7 und der dickste Mann der Welt 7-1-1. Wir Otto N.V. liegen irgendwo dazwischen (zum Glück). Dann gibt’s die Temperamente, die ja ebenfalls in drei verschiedene aufgeteilt sind: (1) Viscerotonia (Entspannung, Verträglichkeit, Toleranz....). (2) Somatotonia (Mut, Risiko, Energie). (3) Cerebrotonia (Zurückgezogenheit, Empfindsamkeit...). In einer gigantischen Untersuchung (5 Jahre, 200 Männer) fand Sheldon dann signifikante Korrelationen zwischen den einzelnen Typen und den einzelnen Temperamenten (mesomorph-somatotonisch; endomorph-viscerotonisch, ectomorph-cerebrotonisch). Es wird angenommen, daß Sheldons Untersuchung einen massiven Bias hat dahingehend, daß er seine Hypothesen ja kannte und daher seine Ergebnisse und deren Interpretation verfälscht haben könnte. Insgesamt ist wohl niemand richtig glücklich mit diesen Ergebnissen (außer Sheldon), deswegen kritisieren Carver & Scheier auch, daß man aus Korrelationen keine kausalen Schlüsse ziehen dürfe (p. 134). Sheldon wies aber auf eine ganz wichtige Sache hin, weil er nämlich davon überzeugt war, daß sowohl Tmperament als auch Konstitution vererbt seien. Und damit geht’s jetzt weiter: Die Rolle der Vererbung. [Guter Tee, übrigens, am 30.7. um 16 04 h. Grüner Tee, chinesischer Gunpowder - grüner Tee ist ja gut gegen Allesmögliche... ] Determining the Role of Inheritance in Personality: Die neue Methode, die hier angewandt wurde, heißt Verhaltensgenetik (“behavioral genetics”, p. 134). Und was wendet die bevorzugt an? Natürlich, unsere allseits beliebten Zwillingsstudien. Twin Study Method: Man unterscheidet die Eineiigen Zwillinge (“monozygotic (MZ) twins”) von den Zweieiigen Zwillingen (“dizygotic (DZ) twins”). Die EZ haben bekanntlich einen 100%ig übereinstimmenden Genotyp, die ZZ nur einen zur Hälfte gleichen Genotyp, wie alle Geschwister. Folglich sind alle EZ immer (wirklich immer!!) gleichen Geschlechts, die ZZ dagegen manchmal (etwa in 50% der Fälle). Gleichwohl ist eine weitere Annahme jeder Zwillingsstudie, daß sowohl EZ al auch ZZ die gleiche Umwelt vorfinden. Die Gemeinsamkeit von EZ untereinander wird festgestellt, dann Carver & Scheier, Kapitle 6 Seite 2 von 5 die Gleichheit von gleichgeschlechtlichen (!) ZZ. Aus diesen beiden wird die Differenz berechnet und mit zwei multipliziert. Dieses ist ein Maß für die Erblichkeit, der Anteil der Varianz im Verhalten, der durch das Erbgut aufgeklärt wird (p. 136). Adoption research: Die Alternative zur Zwillingsstudie ist die Adoptionsstudie. Hier wird verglichen, wie sehr adoptierte Kinder ihren biologischen und ihren Adoptiveltern ähneln. Ähnlichkeit mit den biologischen Eltern wird der Erblichkeit zugeschrieben, Ähnlichkeit mit den Adoptiveltern den Umwelteinflüssen. [Für methodische Kritik daran, siehe Oerter & Montada, Kapitel 1, Seite 39-44: Die Kritik bezieht sich u.a. darauf, daß Kinder ihren Adoptiveltern niemals zufällig zugeordnet werden, sondern auch hier schon Ähnlichkeit eine Rolle spielt.] Dann gibt es die Kombination aus Zwillings- und Adoptionsuntersuchung: EZ, die gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurden und in verschiedenen Familien aufgewachsen sind. K-Gruppen sind EZ und DZ, die jeweils zusammen aufgewachsen sind. Falls die Erblichkeit extrem wichtig ist, sollten die getrennt aufgewachsenen EZ fast genauso ähnlich sein wie die zusammen aufgewachsenen EZ und ähnlicher sein als die zusammen augewachsenen ZZ. What Personality Dispositions are inherited? Temperaments: Sheldon sprach von (drei) Temperamenten, andere sprechen lieber vom “Temperament” (Einzahl) und meinen damit “a person’s overall `emotional nature`”(p. 137). Buss & Plomin (1984) nehmen mehrere Temperamente an, die, im Unterschied zu anderen Traits der Persönlichkeit, vererbt werden. Temperamente liegen außerdem tiefer und haben daher einen Einfluß auf andere Traits. Allerdings sind die Temperamente auch im Erwachsenenalter präsent (nicht nur, wie in Buss & Plomins Definition, im Kindesalter), und sie lassen sich durch Trainings verändern, ungeachtet ihrer genetischen Basis. Activity, Sociability, and Emotionality: Nach Buss & Plomin gibt es drei Persönlichkeitstraits, die die Bezeichnung “Temperament” verdienen: (1) Aktivitätsniveau (“Activity Level”): Der Geamtoutput von Energie und Verhalten. Unterteilt in vigor (Intensität der Aktivitäten) und tempo (Geschwindigkeit der Aktivitäten). (2) Soziabilität (“Sociability”): Das Bedürfnis nach Gesellschaft anderer. Abgehoben hiervon das Bedürfnis nach Sympathie, Anerkennung, Respekt, welches allen Menschen gemeinsam ist. (3) Emotionalität: Das Ausmaß, physiologisch erregt zu werden in stressigen Situationen. Betrifft nur die drei Emotionen Stress (distress), Ärger und Angst. Die drei Skalen, die diese Emotionen bei Erwachsenen messen sollen, sind nicht hoch interkorreliert. Es gibt offenbar Ähnlichkeiten mit Eysenck [wo gibt’s die nicht?], dessen eine Dimension doppelt benannt ist (Neurotizismus/ Emotionale Instabilität). Letztere Bezeichnung ist im Prinzip neutral (instabil, d.h schnell ängstlich, aber auch schnell fröhlich usw.), wohingegen Neurotizismus auf ein Problem verweist und einen negativen Beigeschmack hat. Die Items, die diesen Trait messen [im EPQ ?], zielen dagegen auch auf negative Emotionen ab. Deswegen ist die Ähnlichkeit zu Buss & Plomins Konzept der “Emotionalität” (die ja auch überwiegend negativ ist) sehr groß. Auch zu Sheldon gibt es zahlriche Parallelen: Das Aktivitätsniveau als Outpput von Energie kommt Sheldons “Somatotonia” nahe (p. 139). Carver & Scheier, Kapitle 6 Seite 3 von 5 In vier Studien konnten Buss & Plomin ihr Konzept stützen: Eltern schätzten EZ als ähnlicher ein als ZZ. Hier könnte allersings ein Bias der Eltern wirksam geworden sein. Andere Untersuchungen fanden aber ebenfalls größere Übereinstimmungen zwischen EZ als zwsichen ZZ. Dabei wurde der EPQ verwendet. Emotionalität scheint also einen (großen ?) Anteil genetischer Varianz zu besitzen. Ein paar Adoptionsstudien sprechen außerdem dafür, daß auch der Aktivitätslevel und Soziabilität zu einem gewissen Grad vererbt werden. Are there other temperaments? Impulsivität und Intelligenz waren weitere Kandidaten für die illustre Gesellschaft der Temperamente. Impulsivität wurde von Buss & Plomin nicht mit aufgenommen, aber ein Studie (1988) fand jetzt einen genetischen Einfluß, vielleicht heizt das die Diskussion ja wieder an. Intelligenz ist zwar genetisch mitdeterminiert und zeigt sich schon in frühen Jahren, dennoch zählt es eigentlich nicht zu den Temperamenten. Inheritance and other Personality Traits: Auch die gesamte “Persönlichkeit” (gemessen mit PI ‘s) scheint teilweise vererbt zu sein. Bei EZ wurden um .20 höhere Korrelationen gefunden als bei ZZ (Loehlin & Nichols, 1976). Der Einfluß der Vererbung wird mit der Zeit kleiner, aber auch Scheidungshäufigkeit, Meinung zu bestimmten Themen und “social support” scheinen beeinflußt. Dabei bleibt natürlich ewig ungeklärt, wie Persönlichkeitsmerkmale genetisch beeinflußt werden. Inheritance and the 5-Factor-Model: Wie hängen die “Dicken Fünf” mit den Temperamenten zusammen? In beiden Konzepten kommt “Emotionalität” vor. Dieser Faktor scheint identisch zu sein. Ein weiterer der “Dicken Fünf” ist Extraversion. Hier ist ein Aspekt die “Soziabilität”. Nach Exsenck spielt auch die “Erregbarkeit” (“Activationlevel”) hier mit hinein. “Agreeableness” (ein “Dicker”) mag vielleicht auch mit “Soziabilität” verbunden sein (p. 144). “Conscientiousness”, als Gegenteil von “Impulsivität” könnte eine weitere Verbindung von Temperamenten und den “Dicken” sein. Der letzte “Dicke” ist ja eh schwer zu fassen, deswegen schweige man hier stille. Allerdings ist Intelligenz und auch “Openness to experience” gegentisch beeinflußt. Insgesamt eine tolle Übereinstimmung, so Carver & Scheier (p. 145). The Nature of Environmental Influence: Offenbar werden EZ häufiger gleich behandelt als ZZ. Dennoch machen Familien ihre Zwillinge nicht absichtlich gleich, der Einfluß muß also von woanders kommen. Oft haben Zwillinge auch vollkommen verschiedene Peer-Groups, so daß hier ein großer untersachiedlicher Einfluß stattfindet. Außerdem interagieren die Zwillinge auch untereinander, so daß sich hier unterschiedliche Rollen bilden. (Und wenn die Eltern ein Kind dann auch noch lieber mögen...) Inheritance and Sexual Orientation: Genetischer Einfluß auf die Sexuelle Orientierung (d.i. Homo- vs Heterosexualität)? Diverse Befunde: Z.B. höhere Wahrscheinlichkeit, daß auch der zweite Zwilling homosexuell ist bei EZ als bei ZZ. Carver & Scheier, Kapitle 6 Seite 4 von 5 Mehr Homosexuelle Vorfahren auf Seiten der Mutter, daher eventuell Vererbung auf dem XChromosom der Mutter (das kriegen nämlich auf jeden Fall die Söhne). Homosexualität könnte dann nicht aussterben,. weil das Gen ja auf dem X-Chromosom auch bei Frauen vorkommt (weil Homosexuelle sich ja nicht in dem Maße fortpflanzen). Evolution, Sociobiology and Evolutionary Psychology: Der neue Ansatz mit Namen wie Dawkins, Wilson oder Cosmides. Soziobiologie, das Erforschen menschlichen Verhaltens auf der Basis der Evolution, unter der Annahme, daß auch Soziales Verhalten durch die Evolution gegangen ist. Ethologen tun Ähnliches. Besonders die Abgrenzung des Reviers und die Prägung sind wichtige Verhaltensweisen, die man noch beim Menschen in ähnlicher Weise vorfindet. Dabei ist der soziobiologische Ansatz radikaler und konzentriert sich mehr auf das Überleben der Gene. Altruismus, anderen Helfen, ohne selbst einen unmittelbaren Vorteil zu haben - warum verschwindet der nicht schnell im Laufe der Evolution? Antwort: Weil es nicht um das Überleben des Einzelnen geht, sondern um das Überleben der eigenen Gene im “Gen Pool”. Je mehr Gene von mir im Pool sind, desto besser. Wenn ich dann Verwandten helfe, erhöhe ich die Überlebenschance “meiner” Gene im Pool. Tatsächlich sind Leute eher gewillt, Verwandten zu helfen als anderen Menschen [naja, das ist ja wohl kein Wunder..]. Radikaler die Sicht des “Reziproken Altruismus”: Weil Kooperation generell die Überlebens-chance erhöht hat, wurden kooperative Verhaltensweisen in der Evolution “mitgenommen”. Genetic Similarity and Attraction: Es überleben die Gene, wenn ich Verwandten helfe, die “meine” Gene tragen. Klar. Das ist gut. Es gibt, nach Rushton et al. (1984), allerdings auch einen genetischen Einfluß darauf, wer mich anzieht. Leute mit ähnlichen Genen ziehen mich mehr an, ich habe mit diesen eher Sex, und so vermsicht sich eher ähnliches Erbgut [Frage: Wieso sollte das so sein, wenn doch angeblich Modifikation/Mutation einen Überlebensvorteil bringt und Inzest immer vermieden werden soll??] Dennoch: Rushton konnte das 1988 bestätigen, weil Pärchen mehr Gene gemeinsam haben und Pärchen mit sexueller Beziehung noch mehr (p. 150). Aber damit noch nicht genug: Sogar Freunde wählt man sich eher so, daß diese ähnliche Genotypen haben. Denn wenn man einem Freund hilft, ist es gut, wenn der ähnliche Gene in sich trägt (weil man dann indirekt auch was für sich tut. [Aber da ist doch ein massiver “Bias”: Freunde sucht man sich nach Ähnlichkeit, und die ist ja nur vielleicht genetisch bedingt, oder?] Aber man erhöht damit (also durch die Freundschaft mit genetisch ähnlichen Freunden) auch die Wahrscheinlichkeit, ein genetisch ähnliches Geschwister des Freundes zu treffen, und so kann man dann mit der oder dem “sexually involved” werden und fabriziert wieder tolle genetisch einwandfreie Nachkommen. Schlußendlich der Duft als Lockstoff: Genetisch ähnliche Leute riechen ähnlich (trotz allen Parfumes), und so finden sich dann (unbewußt) die “passenden” Partner. Außerdem haben genetisch Ähnliche oft auch eine phänomtypische Ähnlichkeit, und so erkennt man sich dann schon am Aussehen. “Assortative Mating” (p. 150). Mate Selection and Competition for Mates: “Mating is what life`s all about” [ich wußte es ja schon immer...]. Männlein und Frauen haben über die Evolution unterschiedliche Strategien der Partnersuche gelernt: Männer gucken auf’s Aussehen (90-60-90), Frauen auf’s Geld und auf Muskeln (der Mann muß sie ja beschützen). Carver & Scheier, Kapitle 6 Seite 5 von 5 Frauen sollten auf den Richtigen warten, der bereit ist, viel Investment zu zeigen. Männer dagegen sollten möglichst viel sexuelle Aktivität zeigen. Männer sehen in Frauen “Sex Objects”, Frauen in Männern “Success Objects” [das steht da so, dafür kann ich nix...]. Frauen solletn hübsch und jung sein, Männer dagegen ihren Status und ihren Wohlstand maximieren. Empirisch bestätigt. Wegen der “waist-to-hip-Ratio” sollten auch Frauen ein wenig Sport treiben. Männer gucken bei Onenight-Stands nicht so sehr auf’s Aussehen, sind eher für gelegentlichen Sex zu haben (vgl. BZ und Zypresse-Kleinanzeigen), und sprechen stärker auf visuelle Erotika an. Aber auch die Kommunikation unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern (p. 152, unten), und unsere Biologie bestimmt unsere Partnerwahl auch nicht vollkommen (tatsächlich spielt mittlerweile auch Humor und Nettigkeit eine Rolle bei der Partnerwahl..). Aggression and the Young Male Syndrom: Junge Männer ohne Partnerin und ohne Job sind am ehesten potentielle Totschläger. Es geht nämlich um eine knappe Ressource: Frauen! Und da verstehen wir alle keinen Spaß (vergeßt den Humor, der oben erwähnt wurde!). Totschlag kommt am ehesten bei Männern vor, am ehesten im besten Reproduktionsalter [liegt das nicht vielleicht an den Hormonen und der Kraft????], und meistens sind Opfer und Täter im Status ähnlich. Warum aber gleich Totschlag und nicht rituelles Kräftemessen und Rumposen? Wegen der leichten Verfügbarkeit von Waffen in den USA. Klar. Aber auch Aggression gegen Kinder kommt häufiger von Stiefvätern als von leiblichen Vätern, besonders Totschlag der Kinder. [Liegt das nicht vielleicht an der geringeren emotionalen Bindung? Was ist mit Adoptivvätern? Und ist nicht das Milieu, in denen Scheidungen gehäuft vorkommen, generell ein anderes? Fragen über Fragen.] Behavior, and Behavior Change: Genetischer Einfluß auf Schizophrenie sowie die Affinität zur Schizophrenie (interaktionistisches Modell) und manische Depression. Auch auf Alkoholismus (Eysenck, 1964). Ogar evtl. antisoziale Persönlichkeit genetisch mitbestimmt. Auf Chromosom 11 wurde ein Gen gefunden, das für die bipolare Depression (also manisch) verantwortlich sein könnte. Zwei Arten von Evolution: die biologische und die kulturelle. Letztere hat die ältere längst überholt und heute viel mehr Einfluß. Biologisch geschaffen für eine Welt, die heute ganz anders aussieht (mit Autos mit Spitzengeschwindigkeiten von 300 km/h). Auch Temperamente können, innerhalb gewisser Grenzen, verändert werden durch Training (p. 158), den Rest empfehle ich nachzulesen, weil ich jetzt keine Lust mehr habe.

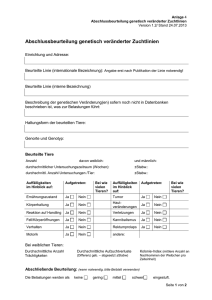

![Ein Tierversuch gilt als abgeschlossen, wenn […] soweit genetisch](http://s1.studylibde.com/store/data/001804795_1-f1d1533651f8f89ddfe57c3e71629de9-300x300.png)