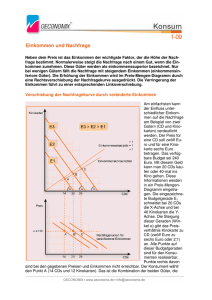

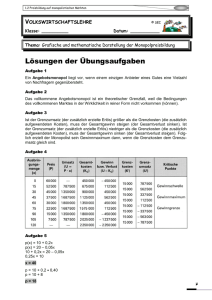

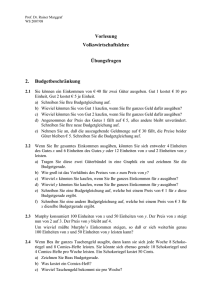

1. Einleitung: Was ist Ökonomie?

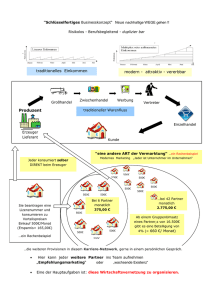

Werbung