Pacovská pahorkatina 1. GME-6, Hügelland, Hochland

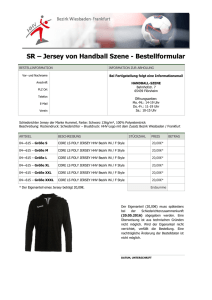

Werbung