Österreichische Bildungspolitiken - von Maria Theresia bis Elisabeth

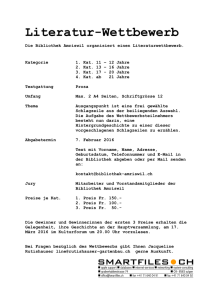

Werbung