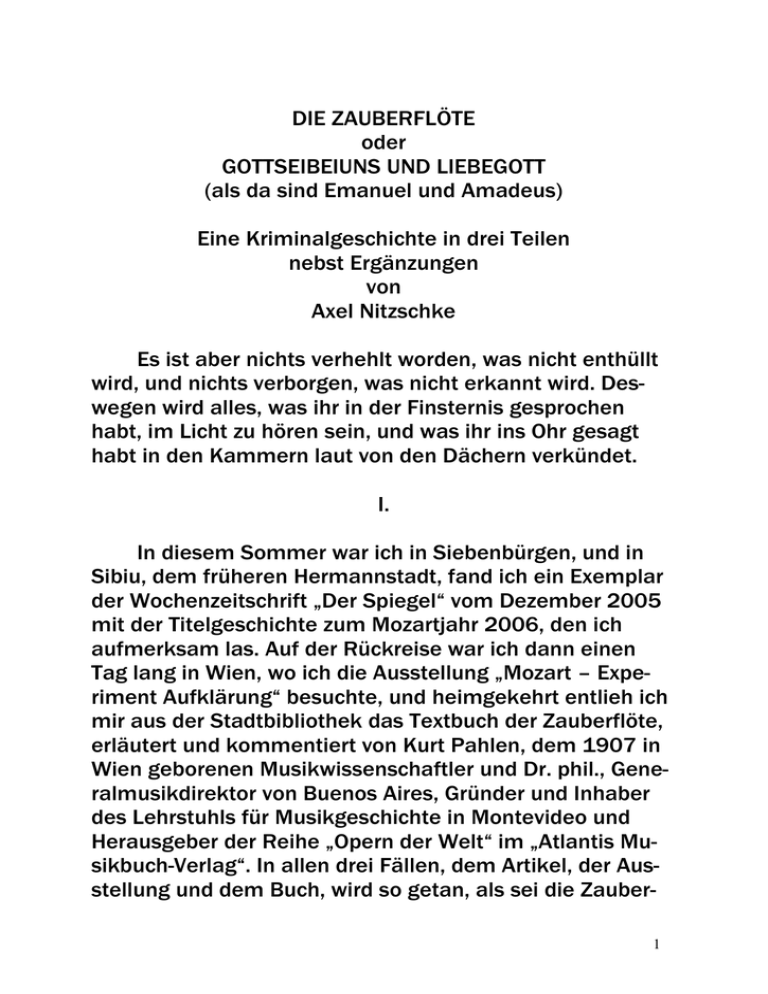

36. Die Zauberflöte oder Gottseibeiuns und Liebegott

Werbung