Bodo Lecke - Fachverband Deutsch

Werbung

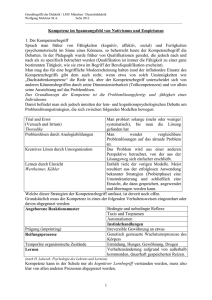

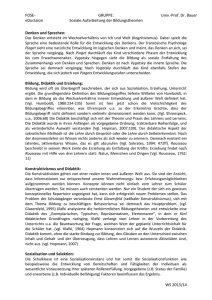

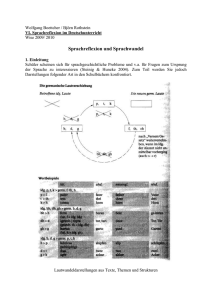

Bisweilen lesen sie doch Fortbildungsveranstaltung Februar 2003 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Prof. Dr. Bodo Lecke, Universität Hamburg Medienwechsel – Medienwandel – Mediengeschichte: auch eine Chance für Lesemotivation und Literaturunterricht Nicht oder nicht mehr an die Lernbedürfnisse und Lernfähigkeiten der zu Erziehenden heranzukommen, namentlich an ihre Lesekompetenzen, ist wohl das uns am meisten provozierende Resultat der PISA-Studie, die inzwischen (nach den ersten Lähmungserscheinungen) durchaus unterschiedliche Reaktionen und auch Relativierungen erfahren hat. Hier stehen aber nicht nur die „Nachwehen“ der PISA-Diskussion, insbesondere für den Deutschunterricht, zur Debatte, sondern überhaupt die Zukunft der Lesekultur, des Literaturunterrichts im Zeitalter der Neuen Medien und jener „postmodernen“ Sub-, Gegenoder Pseudokulturen, die man eben mit dem Sammelbegriff der „Pop-Kultur“ zu bezeichnen pflegt. Der offensichtliche kultur- (und sozial- bzw. wirtschafts-) geschichtliche Wandel, der zur Krise der „klassischen“, traditionellen literarischen „Hochkultur“ im Zeichen eines multimedialen Enter-, Info- oder Edutainment geführt hat, nötigt zu einer kritischen Selbstreflexion der Deutschdidaktik, die inzwischen deutliche Parallelen zu dem erwähnten Dilemma der Kunst- und besonders der Musikpädagogik aufweist. Eine Chance zu dessen didaktischer „Bewältigung“ böte m.E. der Ansatz, Medienwandel, Medienwechsel und Mediengeschichte selbst zum Thema bzw. Gegenstand des Fachunterrichts / der Fachdidaktik zu machen. Zu PISA und zur PISA-Rezeptionsgeschichte ist inzwischen schon so viel gesagt worden, dass ich mich auf einige wenige Gedanken des Fach- und Allgemein-Didaktikers Hermann Giesecke1 beschränken, möchte, vor allem auf seinen Hinweis auf das bereits in den 1960er Jahren vieldiskutierte Problem einer „infantilisierenden Unterforderung“ bzw. Leistungsmissachtung in der Vor- und Grundschulerziehung, zumal es offensichtlich sei, „dass Kinder in diesem Alter besonders empfänglich fürs Lernen und deshalb früh an Leistung heranzuführen sind, was besonders wichtig für Kinder aus bildungsfernen Schichten ist.“ (S. 4)2 Zu einer „Benachteiligung der Kinder aus bildungsfernen Familien und damit zur Vertiefung der Chancenungleichheit beigetragen“ habe auch eine „falsch verstandene Hermann Giesecke: Was sollten wir von PISA lernen? NDR – Info – Forum 4 /- 06./10.2.2002 Vgl. dazu auch: Groeben, Norbert/Hurrelmann, Bettina: Lesekompetenz – Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim und München 2002 2 Giesecke ebenda; vgl. Groeben/ Hurrelmann 2002 1 68623238 Seite 1 von 16 Subjektorientierung von der Grundschule an“ (S. 8)3 – also jener „neue Subjektivismus“ eines sog. neuen – narzisstischen – Sozialisationstyps, auf den ich bereits im Anschluss an Th. Ziehe 1982 für die Literaturdidaktik hingewiesen habe. Möglicherweise wäre ja eine bewusste Rück- oder Hinwendung zu Traditionen des „close reading“ (Fingerhut u.a.) oder „kritischen Lesens“ (Ivo; Bremer Kollektiv u.a.) eine sinnvolle Reaktion auf PISA. Am „Ende der Beliebigkeit“ – wie auch gesagt wurde – könnte zu mindestens eine Art philologisches „Orientierungswissen“ stehen (wie z. B. auch von K. H. Fingerhut und H. Willenberg gefordert) – anstelle einer Daddel-Pädagogik, wie sie – in seinem Aufsatz „Wider die Handlungseuphorie“ – Harro Müller-Michaels kritisiert: „‚Handlungsorientierung’ ist zum Markenzeichen eines zeitgemäßen Deutschunterrichts geworden. [...] Auch im Kleinen wird im Deutschunterricht gewerkelt, geschnippelt und wieder zusammengeklebt, [...] wird komplexe Literatur eigensinnig auf einfache Vorstellungen aus der Lebenswelt von Schulklassen reduziert, [...]“ (Deutschunterricht H. 9/Jg. 49/1996, S. 410f.) Als methodisches Hilfsmittel, motivierender Einstieg etc. mag „Handlungsorientierung“ – wenn sie nicht in puren bzw. blinden Aktionismus ausartet – durchaus sinnvoll sein. Eine Didaktik des Lesens und der Literatur sollte sich aber auch auf andere Qualitäten des Lesens von Literatur besinnen: reflexive, meditative, besinnliche vielleicht. Jedenfalls meine ich: Zwischen einer bloßen Werkel-, Bastel- und „Alle wollen Maoam“-Pädagogik einerseits und einer eher altfränkischen Nürnberger-Trichter- oder Stopfund Pfropf-Pädagogik (à la Jean Paul) wäre ein goldener Mittelweg einzuschlagen, der die Bezeichnung „Didaktik“ wirklich verdient und der seit Wolfgang Klafkis „Primat der Didaktik“ und der darauf folgenden „curricularen Wende“ (S. B. Robinsohn) ja eigentlich auch auf der Tagesordnung steht. Ähnlich wie Jutta Wermke trete ich – z.B. in meinem 1999 erschienen Sammelband „Literatur und Medien in Studium und Deutschunterricht“ – für eine „Integration“ der Medienpädagogik (und der div. Genres einer sog. Populärkultur überhaupt) in die Fachdidaktik Deutsch und den Deutschunterricht ein. Ich gehe dabei von Übereinstimmungen bzw. Wechselbeziehungen allgemein-, fach- und mediendidaktischer Kategorien aus, die ich mehrfach anhand einer Theorie medienübergreifender Gattungen am Beispiel von TV-Serien, bes. soap operas, und ihrer hoch- wie trivialliterarischen Muster vorgeführt habe. Rückblickend lasst sich – in aller Kürze – die geschichtliche Entwicklung allgemein- und fachdidaktischer Kategorien, Grundbegriffe, Positionen und Tendenzen grob im folgenden tabellarischen Schema darstellen: Bodo Lecke: Subjekterweiterung und Erkenntnisgewinn durch Literatur oder „Neuer Subjektivismus“ versus „Kritisches Lesen“? Anmerkungen zur jüngsten Tendenzwende der Literaturdidaktik. In: Gulliver. Bd. 11: Literaturdidaktik. Argument-Sonderbd. AS 81. Berlin 1982, S. 53-64 3 68623238 Seite 2 von 16 Schema I: Positionen und Tendenzen der Fach- und Allgemeinen Didaktik ca. 1800-1965 Bildungstheorie (Humboldt) um 1965 „didaktische Wende“ ca. 1965-1968 „curriculare Wende“ ca. 1970-1975 „kopernikanische“ / „kommunikative“ / „pragmatische“ Wende nach 1975 „kognitionspsychologische“/ „kognitivistische“ Wende Lerntheorie, z.B. Behaviorismus „kritischer“ / „politischer“ Deutschunterricht offene Curricula subjektbezogener projektorientierter produkt(ions)orientierter handlungsorientierter Deutschunterricht ndividuelle Schreibund Leselernprozesse beim Schriftspracherwerb; entwicklungspsychologische Begründung (z.B. Piaget, Kohlberg) der Literaturdidaktik (z.B. Kreft) Bildungsinhalte (Weniger) Literaturkanon geistesgeschichtl. und bildungstheoretische Deutschdidaktik (Ulshöfer) als Methodik Primat der Didaktik (Klafki) Formalästhetische Orientierung / Werkimmanenz / Strukturalismus (Helmers) Lernziele Lernzielhierarchien L.-Taxonomie Lehrpläne Richtlinien (Rahmen-)Richtlinien Handlungsziele ? ? ? Bis dato sehen wir eine geschichtliche Entwicklung der – z.T. kontroversen – Positionen und Tendenzen der allgemein- und fachdidaktischen Diskussion in unserer Skizze, die – senkrecht gelesen – von mehreren Einschnitten oder Umschwüngen strukturiert wird, die mit so bedeutungsschwangeren Begriffen oder Metaphern wie „Wende“ oder „Paradigmenwechsel“ bezeichnet worden sind: 1. die „didaktische Wende“ (Müller-Michaels) noch innerhalb des bildungstheoretischen Paradigmas 68623238 Seite 3 von 16 2. die „curriculare Wende“ (so Saul B. Robinsohn vom Berliner Institut für Bildungsforschung) von der Bildungs- zur Lerntheorie, schließlich 3. die „kopernikanische“/ „kommunikative“/“ „pragmatische“ Wende (so der Hamburger Literaturdidaktiker Malte Dahrendorf) von der germanistischen Bezugswissenschaft zum derzeitigen und künftigen Lebensinteresse des heranwachsenden Schülers 4. die „kognitivistische“/ „kognitionspsychologische“ Wende, die neuerdings – d.h. besonders auf dem Züricher „Symposion Deutschdidaktik“ – Kaspar H. Spinner propagiert hat, im Blick auf mein Hamburger Institut besonders durch Jürgen Kreft und Mechthild Dehn vertreten: er mit seiner Bezugnahme von „Grundproblemen der Literaturdidaktik“ auf die Theorien der kognitiven und moralischen Entwicklungspsychologie (nach Piaget und Kohlberg), sie mit ihrer konsequenten Zuwendung zur individualbiographischen Entwicklung jedes einzelnen Grundschulkindes beim Lesen- und Schreibenlernen aus eher kognitionspsychologischer Perspektive. Anschließend wäre zu fragen, ob die gleichsam methoden-, fach- oder wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung, die in Allgemein- und Fachdidaktik offenbar in weitgehender historischer Parallelität stattgefunden hat, auch in der medienpädagogischen bzw. -didaktischen Diskussion so vor sich gegangen ist. Dazu seien – als vorläufige Zwischenbilanz und besonders auch im Hinblick auf die weiterführende Diskussion – stichwortartig einige grundlegende (und z.T. kontroverse) Positionen und Tendenzen der Medienpädagogik genannt, die sich unschwer den generellen Trends auch der allgemein- und fachdidaktischen Diskussion zuordnen lassen und sich stereotyp wiederholen, sobald ein neues Medium droht: Buch, Comic, Film, Fernsehen, Computer, Internet... Schema II: Medienpädagogische Positionen / Reaktionen in bezug auf „neue“ Medien 68623238 Seite 4 von 16 1. die bewahrpädagogische Ablehnung 2. die moralpädagogische Missbilligung 3. der kulturpessimistische Vorbehalt 4. die kritische/ politische/ emanzipatorische Auseinandersetzung 5. die projekt- und handlungsorientierte Bewältigung 6. die produkt(ions)orientierte Anwendung Der Humboldt’sche Bildungsbegriff ist aus der griech. Antike herzuleiten. Zwar ist – der Sache nach – die Vorstellung von Allgemeinbildung schon aus dem antiken Griechenland überliefert: seit dem 4. Jh. v. Chr. als „enkyklikos paideia”, dem Ursprung unseres Wortes „Enzyklopädie”, in seiner Grundbedeutung als „Kreis” oder „Horizont“ eines universalen Wissens, einer Grund- oder Elementarbildung, aber auch eines allen gemeinsamen Wissens. Wenn die „Summe“ dieses Wissens (immer wieder gesammelt in den mittelalterlichen „Summae“ bis hin zu den Realenzyklopädien und Realienbüchern noch des späten 19. Jahrhunderts) jedoch den Horizont des Rezipienten oder Schülers überschreitet, kann nur noch die Reduktion des Gesamtwissens auf das „exemplarische Prinzip“ helfen, mit dessen Hilfe vor allem Wolfgang Klafki noch ein letztes Mal sog. „kategoriale“ und „elementare“ Bildung zu verknüpfen suchte. Seit der maßgeblich von Wilhelm von Humboldt geprägten, i.e.S. pädagogischen Bedeutung des Begriffs „Bildung“ (= dynamische „Entwicklung“) – anstelle der bis dahin eindeutig vorherrschenden statischen Bedeutung (Bildung = Form, Gestalt) – hat jeder Versuch einer modernen „Rekonstruktion“ des „klassischen“ Bildungsbegriffs (in dessen Dialektik von Historizität und Aktualität) besonders an Humboldts grundlegende Schrift „Theorie der Bildung“ (1793) anzuknüpfen: als dialektische Konstellation von „Selbsttätigkeit“, „Tätigkeit“ und „Mannigfaltigkeit“, aber auch individueller (moralischerkognitiver, ästhetischer) Entwicklung und Entwicklung der „gesamten Menschheit“. Da allein quantitativ, durch den explosiven Wissenszuwachs besonders in den naturwissenschaftlichtechnischen, aber auch in den human-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, der gesamte Bildungs- und Wissensbestand sich kaum noch in einem allgemein verbindlichen und konsensfähigen „Kanon“ von Bildungsgütern und -inhalten (vgl. Realenzyklopädien; Realienbücher) einfangen, abbilden oder repräsentieren lässt, bedeutet – nach seiner notwendigen didaktisch-methodischen Reduktion durch das „exemplarische Prinzip“ – „Allgemeinbildung“ z.B. bei Wolfgang Klafki heute „ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der gemeinsamen Gegenwart und der voraussehbaren Zukunft“ 68623238 Seite 5 von 16 sowie „Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und die Bereitschaft, sich ihnen zu stellen und am Bemühen um ihre Bewältigung teilzunehmen“.4 Klafki versucht, den klassischen Bildungsbegriff zu rekonstruieren als „eine Möglichkeit und ein Anspruch aller Menschen“ (S. 17), wobei das „Insgesamt der menschlichen Möglichkeiten“ zu entfalten sei (S. 18). Bildung vollzieht sich „zentral im Medium des Allgemeinen“ (S. 18). Im Sinne des bereits Mitte der 1960er Jahre von Klafki geforderten „exemplarischen Prinzips“ werden sog. „Schlüsselprobleme“ (S. 20) als zentrale Aufgaben/Modelle/Paradigmen für die Didaktik gefordert. Eine erste – und gewissermaßen doppelte – Wende tritt Anfang bzw. Mitte der 1960er Jahre ein. Der Zeitraum 1965 – 1975 umfasst alle wesentlichen – und bis heute gültigen – Innovationen der Allgemein- und Fachdidaktik – von der klassischen Bildungstheorie über den lernzielorientierten, politisch-kritischen (Deutsch-)Unterricht bis hin zum projekt- bzw. handlungsorientierten und „offenen“, z.T. fächerübergreifenden Unterricht unserer Tage. Aus diesem speziellen, aber durchaus auch für andere Unterrichtsfächer und ihre Didaktik repräsentativen Blickwinkel spricht daher Peter Stein mit Recht von den „wunderbaren Jahren“, deren in rascher Folge formulierten Programme in den Jahrzehnten danach erst einmal aufgearbeitet bzw. unterrichtspraktisch und -methodisch „verkraftet“ werden mussten. Klafki verkündete schon zu Beginn der 1960er Jahre auf einem Pädagogischen Hochschultag den „Primat der Didaktik“ und ersetzte den kanonisch vorgegebenen Stoff der „Bildungsinhalte“ durch das „exemplarische Prinzip“. An die Stelle der Lerninhalte traten die Lernziele; die kanonisch-inhaltlich orientierten „Lehrpläne“ wurden durch sog. „(Rahmen-) Richtlinien“ ersetzt. Diese formulierten nur noch übergeordnete Lehr- und Lernziele – wie z.B. „Emanzipation“ oder „Mündigkeit“ , zu denen dann eine – wie eine Art Treppenhaus strukturierte - Stufenhierarchie von sog. Grob- oder Feinzielen hinauf führen sollte („Lernzieltaxonomie“ nach Bloom u.a.). Wir meinen, dass die sechsstufige Skala des II. Schemas durchaus der historischen Entwicklung allgemein- und fachdidaktischer Grundkategorien „einzupassen“ ist. Es beschreibt eine – ebenfalls historisch-chronologisch zu sehende – Entwicklung auf zweierlei Weise: einmal als Entwicklung von der positivistischen Medienwirkungsforschung der 1930er/ 40er Jahre bis zum derzeitigen Stand der medienpädagogischen Diskussion, aber mehr noch als eine schier unvermeidliche, stereotype Abfolge pädagogischer Reaktionen und Einstellungen, die sich quasi gesetzmäßig, ja fast automatisch beim historischen Auftreten eines jeweils neuen Mediums unweigerlich einstellen. Für die drei ersten Stufen bietet allein die Literaturgeschichte zahlreiche und kuriose Beispiele, wie etwa die bewahrpädagogische Einstellung des Hamburger Hauptpastors von St. Katharinen, Joahnn Melchior Goeze (jener kapitale „Leithengst der orthodoxen Herde zu Hamburg“, wie ihn Lessings Bruder Karl nannte!), der die lesenden Frauenzimmer in den großbürgerlichen 4 Wolfgang Klafki: Konturen eines neuen Allgemeinbildungskonzepts. In: W. Klafki: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim und Basel 1985, S. 20 68623238 Seite 6 von 16 Kaufmannsfamilien wie die unverdorbenen ländlichen Jünglinge aus der Wilstermarsch vor den verderblichen Einflüssen der theologischen Schriften Lessings und des Goethe’schen „Werther“-Romans fernhalten wollte. Die nächstfolgenden Stufen signalisieren mehr oder weniger widerwilligzähneknirrschendes Einverständnis mit dem letztlich Unvermeidlichen. Bemerkenswert an dieser wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung ist der seit den frühen 1980er Jahren zu beobachtende Paradigmen- bzw. Perspektivenwechsel von der Medienwirkungs- zur Mediennutzungsforschung, von der quantitativen zur qualitativen Sozialforschung; kurz von der Frage: „Was machen die Medien mit uns?“ zur Frage: „Was machen wir (Rezipienten, bes. Kinder/Schüler) mit den Medien?“, dem sog. uses and gratification approach. Die Positionen 4-6 des II. Schemas sind ja weitgehend den zuletzt genannten (fach-) didaktischen Positionen des I. Schemas synonym bzw. gleichlautend. Nicht nur mein spezielles Thema: „Medienwandel – Medienwechsel – Mediengeschichte und Deutschunterricht“ dürfte Assoziationen an Titel und Leit-Thema des letzten, von Michael Krejci so vorzüglich ausgerichteten Jenaer Symposions Deutschdidaktik wecken: „Deutschunterricht und medialer Wandel“, auf das ich einen – natürlich nur kurzen – Rückblick werfen möchte, u. b. B. der überwiegend mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen besetzten Sektion 1, die von Hans-Dieter-Erlinger und mir geleitet wurde. In der allgemeinen Einleitung zum gesamten Symposion hieß es ja u. a.: „Was wir konstatieren können, ist ein medial geprägter Wandel der für unsere Lebenswelt maßgeblichen Symbolsysteme, ihrer Interaktionsformen und deren Ausprägung in Mustern, insbesondere der Sprache in mündlicher und schriftlicher Kommunikation. ... Medien vermitteln Inhalte und modulieren Vorstellungen optisch und akustisch, sie bilden dabei spezifische, teils neue technische, ästhetische und symbolische Gestaltungs- und Ausdrucksformen aus. In ihren Erfahrungen mit solchen technologischen Innovationen sind die Lernenden und Lehrenden häufig weit voraus. Zugleich aber bedürfen sie professioneller Begleitung und Anregung, um das vielfältige Potential der Medien, nicht zuletzt deren technische Hilfsmöglichkeiten im Sinne der (kritischen) Erweiterung und Vertiefung eigener ästhetischer Erfahrung und symbolischer Kompetenzen zu nutzen. Für die Beobachtung, Analyse und Unterstützung von Lern- und Bildungsprozessen bedarf es genauerer Einsichten, wie mediale Formung auf Inhalte wirkt, ob alle Inhalte in allen Medien vermittelbar sind, wie Lernende Mediales wahrnehmen und wie sie damit umgehen. Konzepte eines medienintegrierten Deutschunterrichts sind ebenso zu diskutieren wie die Medienwissenschaften als Bezugsdisziplinen der Deutschdidaktik. Die Medien haben sich in ihrem Ineinandergreifen mit Sprache und Literatur, den traditionellen Gegenstandsfeldern des Deutschunterrichts, als eine große Herausforderung für alle Lernbereiche erwiesen: Medien betreffen das Fach Deutsch in seinem Kern. ...“ Daraus erwachsen Fragen wie z. B.: - „Wie wirkt sich der mediale Wandel auf Gesellschaft und Schule, auf Kinder und Jugendliche, auf Kommunikations- und Lernprozesse aus? - Welche Bedeutung hat (fiktionale) Literatur im Medienkontext, wie wandeln sich Textrezeptions- und -produktionsprozesse, wie verbinden wir verschiedene Sinneseindrücke zur ästhetischen Wahrnehmung? Wie wird mit Medien erzählt, dialogisiert, in Perspektive gebracht? - Gibt es neue Kanonbildungen, die medienspezifisch entstehen oder als System aus verschiedenen medialen Präsentationsformen?“ 68623238 Seite 7 von 16 Einige ReferentInnen behandelten exemplarisch die Frage, ob bzw. warum TVSerien, insbesondere Daily-Soaps ein Thema für den Deutschunterricht seien, verglichen H. Manns „Prof. Unrat“ mit der Verfilmung „Der blaue Engel“ in Form eines detaillierten Berichts über eine Unterrichtssequenz in Klasse 11 oder untersuchten „Mediale Transformationen“ untersuchte Eva Schäfer am Beispiel der Verfilmungen von Kinderbüchern Erich Kästners, bes. „Pünktchen und Anton“, um die kindlichen Rezipienten über den Film zur Lektüre zurück zu führen – „von der Filmrezeption zur Leselust“. Aber auch in anderen Sektionen wurden Fragen des Medienwandels bzw. Medienwechsels, auch der Mediengeschichte, behandelt, wie z. B. in der Sektion 3 die „hypermedialen Lektüren“ und „medialen Praktiken“ sowie „produktiven Partizipationsmuster“ (Groeben) oder in der Sektion 8 (Medienintegration und Medienverbund im Deutschunterricht der Sekundarstufen I und II): „Die Forderung nach Medienintegration im Deutschunterricht ist fast so alt wie das Fach selbst. Mit dem Siegeszug der sogenannten ‘neuen’ Medien, die ihrerseits integriert sind bzw. integrierend wirken, hat sie allerdings eine neue Qualität und Dringlichkeit bekommen. Unter Deutschdidaktiker(inne)n wie Deutschlehrer(inne)n wächst die Einsicht, dass es zu einer Integration ‘alter’ und vor allem sogenannter ‘neuer’ Medien in den schulischen Deutschunterricht kommen müsse.“ In einem jüngst in seinem Sammelband „Lesen zwischen Neuen Medien und Pop-Kultur ...“ versucht Hans-Heino Ewers, neuere Kinder- und Jugendliteratur (KJL) im Anschluss an Gerhard Schulzes kultursoziologische Kategorie der „Erlebnisgesellschaft“ zu bestimmen, die sich allerdings auf die 1990er Jahre bezieht (wie auch die „Event-“ oder „Spaßkultur“) und womöglich nach dem 11. September 2001 einem erneuten Wandel unterliegt. Wesentlich dabei ist der Begriff des „innen-“ oder „erlebnisorientierten Handelns“, wie es wohl erstmals als „pursuit of happiness“ in der amerikanischen Verfassung des 18. Jahrhunderts niedergelegt wurde. Die von dem Philosophen Wolfgang Welsch dargestellte „Alltags-Ästhetisierung“ hat neben der seriösen sog. epistemologischen Komponente auch eine eher triviale (die sog. Oberflächenästhetik). Und wer weiß, ob im – legitimen – Streben nach Genuss und „Distinktion“ nicht auch der kompetitive Charakter der sog. Ellenbogengesellschaft wieder zum Vorschein kommt (S. 89)? Neben dem dichotomischen Schema: Hochkultur vs. Trivialkultur scheint sich eine nahezu gleichberechtigte „3. Kraft“ womöglich schichten-, milieu- oder klassenübergreifend zu etablieren, die mit dem wirkungs- bzw. rezeptionsästhetischen Leitbegriffen Spannung und Unterhaltung zu charakterisieren wäre. Wie die Theorie vom „delightful horror“ sind solche Grundbegriffe historisch wohl mit der Wende von einer spätfeudalen/ spätbarocken normativen Ästhetik und Poetik zur idealistischen und romantischen Wirkungsästhetik am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden – z.T. als Adaptionen der englischen Moral Sense School, z.B. Shaftesbury: Nach dem Wunderbaren Bodimer/ Breitingers etwa Lessings Theorie des Mitleids und der Rührung, Schillers Theorien vom ästhetischen Vergnügen (gerade auch an „tragischen Gegenständen“), oder schließlich dem Interessanten oder sogar Frappanten bis Schockanten in der romantischen „Gemütserregungskunst“ der Brüder Schlegel. An den Braunschweiger Pädagogen Joachim Heinrich Campe, der mit seinem berühmten aufklärerischen „Robinson dem Jüngeren“ (1779) seine „jungen Leser auf angenehme Weise unterhalten“ wollte, sowie an Goethes Freund Friedrich Justin Bertuch und dessen 12bändiges „Bilderbuch für Kinder“ knüpft Ewers historisch an, um die lange Zeit vertrauten wirkungsästhetischen Kategorien gerade für die KJL zu legitimieren: das Zerstreuungs-, das Unterhaltungs-, das Harmonie-, und das Anspannungsmodell, die allesamt in ihren exemplarischen Genres wie Abenteuer-, Schauer-, Räuber-, Detektiv-, Horror-, Spuk- und Gespenstergeschichten lange Zeit als Schmutz und Schund verpönt waren. Es wäre sicherlich reizvoll, auf die mögliche Zuordnung solcher Genres und StilKategorien zu der aus der antiken und mittelalterlichen Poetik und Rhetorik hergeleiteten sog. 3genera-dicendi-Lehre einzugehen, als Lehre von den drei sowohl soziologisch als auch ästhetisch – also: „sozio-ästhetisch“ zu verstehenden – Stilhöhen: hoher – mittlerer – niederer Stil. Der traditionelle Begriff „Gattung“ (genus) aus der Poetik, Rhetorik oder Literaturwissenschaft ist zwar formalistischen Missverständnissen ausgesetzt. Deswegen betone 68623238 Seite 8 von 16 ich: er meint keineswegs – eben im Unterschied zu Begriffen wie Strophenform, Gedichtform, Metrum, die es ja materialiter auch gibt – allein äußere Form, sondern eben auch: inward form, inhaltliche Details, aber auch Wirkungsweisen und Darbietungsrahmen, Figuren und Konstellationen und nicht zuletzt: soziologisch-psychologischer Kontexte. Er ist – in bezug auf die existenziellen „Großformen“ – buchstäblich kleiner, auch begrifflich enger gefasst, genauer zu bestimmen und zu beschreiben. Er bezeichnet zugleich deutlichere Konturen und Funktionen, Institutionsweisen und Konventionen, die sich freilich nicht nur perfekt erfüllen (wie in Trinklied, Elegie oder Limerick), sondern auch absichtsvoll transzendieren, durchbrechen, erneuern oder vermischen lassen (s. z.B. die – in Fernsehen wie Literatur und anderen Medien vorkommenden – Gattungen: Hörspiel, feature oder faction! – Dass gerade die „kleineren“ (umgrenzten) Gattungen i.e.S. ihres Begriffs weit über ihre formale Bestimmung hinaus auch spezifische Inhalte, Wirkungsweisen, Darbietungsformen, Konventionen und Funktionen (im Sinne der „Institution Literatur“ nach Peter Bürger) haben, zeigt bereits ein historisches Schema in der Tradition der antik-mittelalterlichen Rhetorik, Poetik und besonders der genera-dicendi-Lehre, das ich hier nur als eines von vielen möglichen im Sinne des „exemplarischen Prinzips“ ausgewählt habe: die „rota Vergilii“, das Rad des Vergil, des spätmittelalterlichen englischen Literaturtheoretikers John of Garland (14. Jh.): ein aus 3 Sektoren und 10 konzentrischen Kreisen bestehendes systematisches Schema der gesamten Gattungstheorie der Poesie u. Rhetorik, ein literarisches System und literaturdidaktisches Modell par excellence (s. Abbildung). Eine über viele Jahrhundert reichende, kontinuierliche Tradition spiegelt sich in der Literaturtheorie, der Poetik und Rhetorik, von der klassischen Antike bis ins hohe und späte Mittelalter. Das zeigt sich beispielhaft an der sog. „genera-dicendi“-Lehre, der Lehre von den Stilhöhen oder Schreibarten. Die Quintessenz der mittelalterlichen Literarästhetik ist in dieser „rota Vergilii“ des John of Garland enthalten. Sie vermochte Gattungen, Stile, Figuren, Motive und Personal in das Dreierschema der genera dicendi einzuordnen. Der römische „Schulautor“ Vergil lieferte die Muster dreier Gattungen: 1. das hohe Heldenepos (Aeneis), 2. die realistisch-didaktische Darstellung bäuerlichen Lebens (Georgica), 3. die idyllische Schäferdichtung (Bucolica). Der hohen, mittleren und niederen „Gattung“ – genus grande, medium, humile – entsprechen die „Stilarten“: hoch, mittel, niedrig. Ihnen zugeordnet werden das Personal (Kriegsheld, Bauer, Schäfer), die Requisiten (Schwert, Pflug, Hirtenstab) und sogar ein sozialhierarchisch eingeteiltes Tierreich (Schlachtross, Ochse, Schaf), die „standesgemäßen“ Bäume (Lorbeer/Zeder, Buche, Obstbaum) und die dazugehörigen Schauplätze (Burg/Stadt, Trift, Acker). 68623238 Seite 9 von 16 Auf die speziellen Belange der Pädagogik und Didaktik der Massenmedien übertragen, könnte ein Schema hilfreich sein, das einige meiner damaligen Bremer Schüler in Anlehnung an Pierre Bourdieus Theorie von der Distanz zwischen den „Ebenen des Senders“ und den „Ebenen des Rezipienten“ entworfen haben. (s. Abbildung). Die „Stilhöhen“ oder -ebenen sind zugleich ästhetisch und soziologisch zu verstehen. Die vom Produzenten in der Regel angestrebte Kongruenz der Emissions- und Rezeptionsniveaus kann leicht zur unbeabsichtigten Dissonanz werden! Der Einfluss der rhetorischen „genera-dicendi“-Lehre als ästhetisches und soziokulturelles Phänomen ist auch hier zu sehen. 68623238 Seite 10 von 16 Seinen Essay über „guten und schlechten Geschmack“ beginnt Jostein Gripsrud mit einer pädagogisch-literarsoziologischen Anekdote: „Einer meiner Freunde, der an der Peripherie Bergens/Norwegen in einer ‘attraktiven’ Wohngegend lebt, bekam eines Tages Besuch von der 5jährigen Nachbarstochter. Als sie das Wohnzimmer betrat, hielt sie inne und stand mindestens eine Minute lang still. Mit offenem Mund starrte sie, offensichtlich verwundert, die gut gefüllten Bücherregale an. Schließlich rief sie: ‘Wow! So viele Videokassetten!“5 Des weiteren wird ein – empirisches – Experiment Pierre Bourdieus und seiner Mitarbeiter beschrieben: „U.a. zeigten Bourdieu und seine Mitarbeiter ihren Interviewpartnern aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten das Bild eines Kohlkopfes. Sie erhielten im wesentlichen zwei Typen von Antworten auf dieses Bild. Die eine Gruppe meinte schlicht: ‘Das ist ein Kohlkopf’. Und das war’s. Die andere Gruppe begann über Licht und Schatten, das Spiel der Linien, die Art und Weise der Bildkomposition, die ‘Textur’ etc. zu reden. Diese Leute konnten lange Zeit über solche Dinge reden, ohne auch nur zu erwähnen, dass das Bild einen Kohlkopf darstellte [...] Nach Bourdieu ist reiner Geschmack charakteristisch für die dominierenden sozialen Schichten, während der barbarische Geschmack den unteren Klassen eigen ist. Hervorgehoben werden muss hier, dass wir mit sehr allgemeinen Begriffen arbeiten, dass also die Realität weit vielschichtiger ist als diese saubere Dichotomie unterstellt.“ Gripsrud meint, dass eine pragmatische Herangehensweise der einzig gangbare Weg des Nachdenkens über ‘kulturelle Werte’ ist. Texte werden in ganz unterschiedlichen Kategorien und Genres produziert. Sie sind so konstruiert, dass sie verschiedenartige Inhalte transportieren, um so unterschiedliche Ansprüche ihres Jostein Gripsrud: Guter und schlechter Geschmack – Gute und schlechte Kultur? Zur Frage der Qualität in der Kulturdebatte und in der Kulturarbeit. In: Heinz Hengst (Hg.): Von für und mit Kids. Kinderkultur in europäischer Perspektive. Hamburg 1994, S. 121. 5 68623238 Seite 11 von 16 Publikums zu erfüllen. Dies kann zu der Position überleiten, die Umberto Eco einmal wie folgt formulierte: „Der Gebildete, der abends gern Bach hört, stellt in der Mittagspause vielleicht das Radio an, weil ihm der Sinn nach ‘Gebrauchsmusik’ steht. Mit anderen Worten: Erst wenn man akzeptiert, dass die verschiedenen Niveaus komplementär sind und dass sie von allen Mitgliedern derselben Nutzungsgemeinschaft betreten werden können (sollten), lässt sich ein Weg zur kulturellen Verbesserung der Massenmedien öffnen.’ (Eco 1984, S. 55) Gemäß dieser Sichtweise muss jeder Text zunächst im Hinblick auf sein Genre betrachtet werden: Leistet er wirklich das, was er für das intendierte Publikum leisten sollte? Wie steht er im Vergleich zu anderen Texten desselben Genres da? Belegt er das Genre oder erschließt er ihm neue Möglichkeiten?“6 Im Kontext der 3-genera-dicendi- und Stilhöhen-Theorie wäre ja auch das altersgruppenspezifische „Absinken“ z.T. klassischer, älterer Lesestoffe auf das Niveau immer jüngerer Rezipienten zu sehen: „Bravo“, daily soaps – aber historisch wohl auch schon Märchen, Robinson, Gulliver, Onkel Tom etc. Ewers führt das auf eine Verschiebung bzw. Nivellierung von Kindheit und Jugend zurück (S. 24), ohne dass ich ihn in die Nähe von Postmans „Verschwinden der Kindheit“ rücken möchte. Neben generellen Fragen des Medienwandels und der Mediengeschichte – insbesondere anhand mehrerer methodisch durchaus unterschiedlicher – vergleichender Studien zur Medientransformation, insbesondere: Literaturverfilmungen, Comics u. a. bildeten Horrorfilm und Dracula-Motiv in den Beiträgen von Anja Saupe und Cord Lappe einen exemplarischen thematischen Schwerpunkt unserer Sektion 1 beim Symposion Deutschdidaktik in Jena. Insbesondere Anja Saupe wurde dabei – in einer leicht tumultuarischen Debatte – moralisches Versagen und unverantwortliches pädagogisches Verhalten vorgeworfen. Ähnliches war mir selbst schon vor fast 20 Jahren, auf dem Stuttgarter Germanistentag 1985 bei einem Vortrag zum Thema : „Von der Schauerliteratur zu den Horrorvideos“ widerfahren. Als „Nachklang“ sei indiskreterweise eine Zeile aus Frau Saupes Begleitbrief zu ihrem – kürzlich mir übersandten – Manuskript zitiert: „Hier also mein Horror-Vortrag (im doppelten Sinne). Vielleicht sollten wir noch einmal darüber nachdenken, welche Folgen eine Veröffentlichung für uns beide haben könnte...“ Sie wollte nun keineswegs, wie ihr zum Teil aus der bewahrpädagogischen Ecke böswillig bis verleumderisch unterstellt wurde, die Schüler in unverantwortlicher Weise auf den Horror-Trip schicken, sondern vielmehr die Frage einer angemessenen pädagogischen und speziell deutsch- bzw. literaturdidaktischen und medienpädagogischen Reaktion auf den ohnehin vorhandenen, wenn auch inzwischen leicht zurückgegangenen Horrorkonsum der Jugendlichen stellen. Herauszuarbeiten sei die spezifische, z. T. toposhafte, z. T. aber auch sich wandelnde symbolische oder psychosoziale Bedeutung, die Semantik der Horror-Motive, 6 ib. S. 131. 68623238 Seite 12 von 16 also nicht nur die intendierten Wirkungs- bzw. empirisch zu erfassenden tatsächlichen Rezeptionsweisen (wie z. B. in den Predigtmärlein die armen Gemeinde-Seelen in Angst und Schrecken zu versetzen um sie desto sicherer bei der Stange bzw. in der Kirchenbank zu halten) – oder die aus dem Englischen übernommene Formel vom „horror and delight“ oder „delightful horror“ als typische Spielart der sog. „mixed feelings“ – oder, wie sie Moses Mendelssohn dann auf Deutsch nannte: „gemischten Gefühle“. Vielmehr geht es (vor allem im Unterricht) um die inhaltlichen Motive und narrativen/fiktionalen Strukturen. Der Literaturwissenschaftler Richard Alewyn schreibt in seinem Essay über die „literarische Angst“ (eigentlich eine Interpretation von Goethes „Erlkönig“): „Angst im Leben hatte es immer gegeben, [...] In der Literatur dagegen tritt sie erst zu dem Zeitpunkt auf, in dem sie aus dem Leben zu verschwinden beginnt. Die durch die Aufklärung (auch durch die Sekurisierung des öffentlichen Lebens...) vertriebene Angst sucht eine Zuflucht und findet sie in der Literatur.“ (S. 51)7 Und ebendort sollte auch die Literaturdidaktik sie suchen. Den Anforderungen und Erfordernissen des „close reading“ und des „kritischen Lesens“ kommt Anja Saupes Vorschlag recht nahe: „[...] die Förderung einer distanzierten Rezeption und die Erschließung zentraler Strukturen [...] stehen in enger Wechselwirkung. [...] (Es) müsste allererst eine gewisse Distanz zu den „Oberflächenzumutungen“ der Darstellung hergestellt werden, damit deren Bedeutungspotenzial überhaupt zugänglich wird.“ (unveröffentl. Manuskript) Die relativ wenigen didaktischen Modelle zur „Horror“-Literatur (z. B. von Winfried, Freund, Helmut Scheuer oder Wolfgang Schemme) gehen ohnehin zumeist von einem durchaus sinnvollen Motiv- und Struktur-Vergleich hoher und niederer Formen der „Kunstform Schauerroman“ (so H. J. Garte) aus. Im Sinne der „Integration“ von Literaturdidaktik und Medienpädagogik könnte bei diesem Verfahren des „distanzierenden“ Lesens und Sehens übrigens auch: Hörens (weil das Unheimliche gar oft „im Finstern schleichet“) sowohl die literarische Kompetenz des Lesens als auch die Medienkompetenz generell gefördert werden. So mag es zwar auf den ersten Blick kühn erscheinen, wenn Anja Saupe nicht rezeptions-, sondern werk-, struktur- und gattungsbezogen argumentiert, und dabei für ein kritisches, abständiges bzw. distanziertes Lesen eintritt – übrigens unter ausdrücklichem Bezug auf Jutta Wermkes und meinen Ansatz einer „Integration“ von Genres wie z. B. Horrorvideo, -film und -literatur oder „soap operas“ in der Nachfolge von bürgerlichem Rührstück, bürgerlichem Trauerspiel oder dem sentimentalem Trivial- und Kolportageroman des 18. und 19. Jahrhunderts, mit Hilfe einer Theorie medienübergreifender Gattungen, wie ich sie schon mehrfach vorgeschlagen habe. 7 Richard Alewyn: Die literarische Angst. In: Hoimar von Ditfurth (Hrsg.): Aspekte der Angst, München 1981. 68623238 Seite 13 von 16 Auch Schlager-Schnulzen und ähnliche Populär-Genres wären m. E. kaum ohne den historischen Vorlauf der Volks- und Kunstlieder Schuberts und der Romantik zu denken. In meinem Sammelband „Literatur und Medien in Studium und Deutschunterricht“ (1999) tritt Jörg Schönert für eine spezifisch literatur- und kulturwissenschaftliche Erforschung von „Medienkultur“ ein – also gleichsam als „Medienkulturwissenschaft“ (S. J. Schmidt), die bestimmt sei „durch den Objektbereich der ‘symbolischen Formen’ der ‘Texte’ und ‘Bilder’, die in unterschiedlichen Medien [...] vermittelt werden“ (S. 57). Der veränderte kulturelle Stellenwert der Literatur im Medienzeitalter bzw. einer weitgehend „mediatisierten“ Erfahrungs- und Lebenswelt wurde inzwischen von B. Switalla u. a. eingehend analysiert und bereits 1994 auf dem Aachener Germanistentag thematisiert: „Auf diese Herausforderung wird die Germanistik insgesamt nicht nur dadurch reagieren müssen, dass sie Deutschlehrer auch medienpädagogisch qualifiziert und so die Verantwortung für das Fach Medienpädagogik mit übernimmt, sondern auch dadurch, dass sie die medialen Wandlungsprozesse ernsthaft in den Kernbereich ihrer Forschungsgegenstände aufnimmt.“(S. 9) 8 Es wäre wichtig, diese medialen Wandlungsprozesse nicht nur kulturkritisch oder gar kulturpessimistisch bis bewahrpädagogisch zu beklagen, sondern sie produktiv aufzunehmen, indem man diese historischen Wandlungsprozesse selbst zum Unterrichtsgegenstand macht. In einer Zeit, in der Stoffe und Motive in vielfacher ästhetischer Gestalt, als Buch, Film, Comic, Serie, Feature, Hörspiel etc. verbreitet werden, steht die Besonderheit und Spezifik der jeweiligen ästhetischen Fassung – und damit auch die Spezifik unterschiedlicher ästhetischer Wahrnehmungsweisen, die es buchstäblich „zu schulen“ gilt – im Vordergrund der Didaktik und des Unterrichts – nicht zuletzt als Wahrnehmungs- und Geschmacksbildung in bezug auf: Medialität und Intermedialität, Textualität und Intertextualität, Diskursanalyse und Kontextualität, symbolische Formen und Symbolverstehen, Kultur und Kultursemiotik. „In einer Zeit, in der das Stichwort Intermedialität die Diskussion beherrscht, richtet sich das Augenmerk in erster Linie auf das Medium einer Kunstform und auf dessen spezifischen [...] Charakter. Nicht das Wesen der Kunst/Literatur ist Gegenstand der Betrachtung, sondern die mannigfaltigen Erscheinungen des Ästhetischen [...] in ihrer Besonderheit.“ (S. 137) 9 Somit kann die synchrone wie historische, besonders gattungsgeschichtliche Intertextualität bzw. Intermedialität zu einem Schlüsselbegriff für die Integration unterschiedlichster Medien-Genres, Textsorten, Formate, Gattungen werden und zugleich auf exemplarische Weise einen Schnittpunkt von Literaturdidaktik, Kulturwissenschaft und Medienpädagogik bilden. Es geht darum, die populär- und hochkulturellen Literatur- und Kunst-Genres in eine nicht abwertend-kulturpessimistische, sondern instruktivliteraturdidaktische bzw. kulturpädagogische Verbindung zu bringen, die dem in der 8 Ludwig Jäger (Hrsg.): Germanistik: Vorträge des deutschen Germanistentages 1994. Weinheim 1995. Hans Holländer: Literatur, Malerei und Graphik. Wechselwirkungen, Funktionen und Konkurrenzen. In: Peter Zima (Hrsg.): Literatur intermedial, Musik, Malerei, Photographie, Film. Darmstadt 1995. 9 68623238 Seite 14 von 16 Medienrealität ohnehin vorhandenen „Verbund“ entspricht – schon Christa Bürger hatte ja den Begriff „trivialer Verbund“ geprägt! Medienwechsel, Medienwandel und Mediengeschichte selbst zum Gegenstand des Deutschunterrichts zu machen und dabei an die zu vermutenden eher „populärkulturellen“ Schüler-Interessen anzuknüpfen, scheint mir in einem fachwissenschaftlichen wie fachdidaktischen Konzept einer medienübergreifenden Gattungstheorie durchaus integrierbar und in die alltägliche Praxis des Deutsch-, bes. Literaturunterrichts umzusetzen, wie ich es bei meinem gattungstheoretischen Interpretationsansatz zum Thema „soap opera“ versucht habe, also: eine Genre-, Textsorten- oder Gattungstheorie, die medienübergreifend bzw. medientranszendierend (und insofern auch intermedial zu nennen) ist, dabei inhaltlich und formal buchstäblich kleiner und begrifflich enger zu fassen ist und Funktionen, Institutionsweisen und Konventionen umfasst, die sich nicht nur perfekt erfüllen, sondern auch – avantgardistisch – transzendieren, transformieren, durchbrechen, vermischen oder erneuern lassen. Vermutlich ist es ja der „weise Gattungsmix“, der den Erfolg Harry Potters ausmacht! Abschließend möchte ich noch kurz einige konkrete Forschungs- und Publikationsprojekte als Beispiele und potenzielle didaktische Modelle nennen, die auch Themen der Hamburger Tagung unserer AG Medien im Symposion Deutschdidaktik darstellten. Denn diese stand ja bereits unter dem Thema „Medienübergreifendes Lernen im (Deutsch-) Unterricht“ und sah u. a. auch die Behandlung von „medienübergreifenden Motiven und Textsorten“ im Sinne der medialen Transformation, der Intermedialität und Intertextualität vor. In Verbindung mit Helga Bleckwenn und Erich Schön bereite ich für meine Reihe mit der – unserem „Integrationsprinzip“ Rechnung tragenden – programmatischen Bezeichnung „Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik“ einen Band mit dem Arbeitstitel „Mediengeschichte und Deutschunterricht“ vor, der u. a. folgende Beiträge vorsieht: 1. Multimediale Texte in didaktischer Perspektive (von Klaus Maiwald) 2. „Tiergeschichten“ in unterschiedlichen Medien und Gattungen: Fabel, Märchen, Roman („Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling), Show („Dschungelbuch“ von Walt Disney), Comics, Cartoons, Trick- und Realfilme zu diesen und anderen tierischen Themen 3. Zum veränderten Stellenwert „literarischer Bildung“ im Zeitalter der Massenmedien 4. Mediengeschichte und Wahrnehmungswandel aus medienpädagogischer Sicht 5. Sehschule für dramatische und filmische Literaturrezeption (von Peter Klotz) 6. Theater und Film unter medienvergleichendem Aspekt (von Rudolf Denk) 7. Das Problem des Medienwechsels am Beispiel literarischer und filmischer Versionen von „Romeo und Julia“ 68623238 Seite 15 von 16 8. Der transmediale Transsylvanier – Ein Vampir wandert durch die Medien 9. Das Kaspar-Hauser-Motiv in literarischen und audiovisuellen Medien 10. Der Kolportageroman des 19. Jahrhunderts als Vorläufer heutiger TV-Serien (von Detlef Gwosc) Das Dracula-Motiv z.B. ist nicht nur inhaltlich zu verstehen, sondern es wandert in seiner Geschichte durch die unterschiedlichsten Gattungen, Formen und Medien: als antiker Mythos, mittelalterliche Traktätchen medizinischer und theologischer Provenienz (auch sog. Predigtmärlein), frühneuzeitliche Polit-Legenden, klassisch-romantische Hochliteratur um 1800 (Goethe: „Braut v. Korinth“, Bürger: „Lenore“, Novalis: „Hymnen an die Nacht / Hinüber wall’ ich“), Schauer-, Unterhaltungs-, Kolportage- und Trivialroman des 18. und 19. Jahrhunderts sowie seit dem frühesten 20. Jh.: diverse Film-Genres völlig unterschiedlicher ästhetisch-moralischer Qualität bzw. Stilhöhe („genera dicendi“) vom Jahrmarkt-Stumm- und Gruselfilm bis zu Werner Herzog und Francis Ford Coppola oder der kulthaft-erfolgreichen Serie „Buffy“. Ähnliches wie für „Dracula“ bzw. das Vampir-Motiv gilt gewiss auch für „Frankenstein“, „Kaspar Hauser“, „Faust“ oder „Romeo und Julia“ sowie für viele weitere „exempla classica“ des hohen, mittleren oder niederen Stils, 1) jeder für sich, 2) in ihrer gattungsgeschichtlichen Abfolge, Wandlung und Transformation oder 3) ihrer intermedialen und soziokulturellen Koexistenz. 68623238 Seite 16 von 16