Analysieren und vergleichen Sie die beiden Texte

Werbung

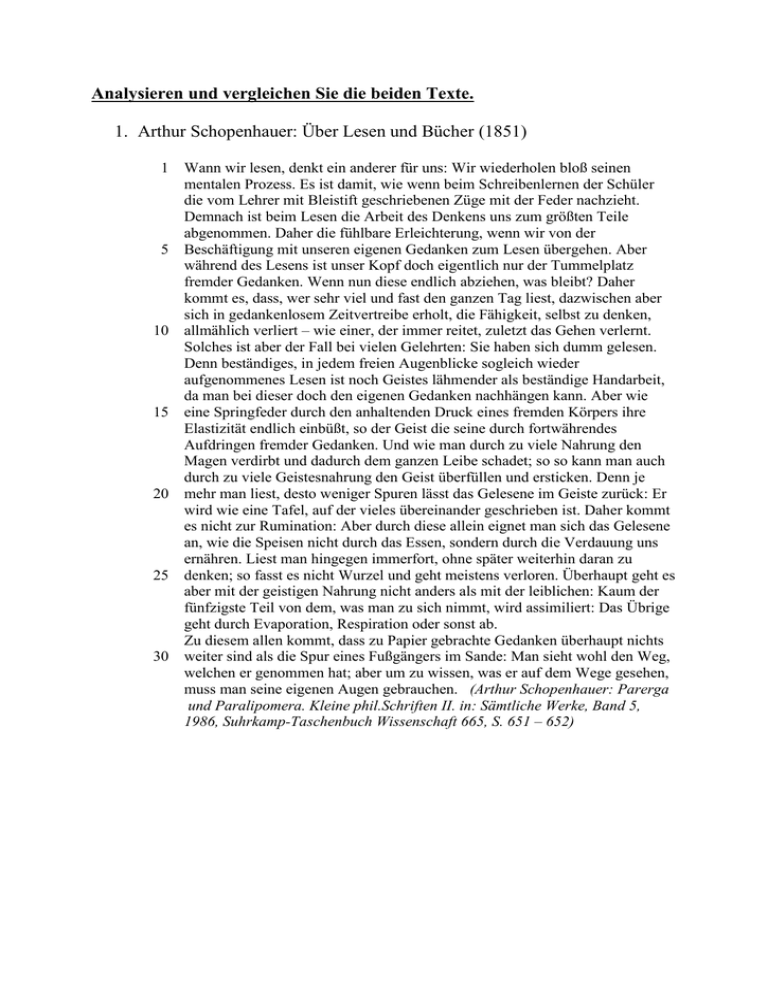

Analysieren und vergleichen Sie die beiden Texte. 1. Arthur Schopenhauer: Über Lesen und Bücher (1851) 1 5 10 15 20 25 30 Wann wir lesen, denkt ein anderer für uns: Wir wiederholen bloß seinen mentalen Prozess. Es ist damit, wie wenn beim Schreibenlernen der Schüler die vom Lehrer mit Bleistift geschriebenen Züge mit der Feder nachzieht. Demnach ist beim Lesen die Arbeit des Denkens uns zum größten Teile abgenommen. Daher die fühlbare Erleichterung, wenn wir von der Beschäftigung mit unseren eigenen Gedanken zum Lesen übergehen. Aber während des Lesens ist unser Kopf doch eigentlich nur der Tummelplatz fremder Gedanken. Wenn nun diese endlich abziehen, was bleibt? Daher kommt es, dass, wer sehr viel und fast den ganzen Tag liest, dazwischen aber sich in gedankenlosem Zeitvertreibe erholt, die Fähigkeit, selbst zu denken, allmählich verliert – wie einer, der immer reitet, zuletzt das Gehen verlernt. Solches ist aber der Fall bei vielen Gelehrten: Sie haben sich dumm gelesen. Denn beständiges, in jedem freien Augenblicke sogleich wieder aufgenommenes Lesen ist noch Geistes lähmender als beständige Handarbeit, da man bei dieser doch den eigenen Gedanken nachhängen kann. Aber wie eine Springfeder durch den anhaltenden Druck eines fremden Körpers ihre Elastizität endlich einbüßt, so der Geist die seine durch fortwährendes Aufdringen fremder Gedanken. Und wie man durch zu viele Nahrung den Magen verdirbt und dadurch dem ganzen Leibe schadet; so so kann man auch durch zu viele Geistesnahrung den Geist überfüllen und ersticken. Denn je mehr man liest, desto weniger Spuren lässt das Gelesene im Geiste zurück: Er wird wie eine Tafel, auf der vieles übereinander geschrieben ist. Daher kommt es nicht zur Rumination: Aber durch diese allein eignet man sich das Gelesene an, wie die Speisen nicht durch das Essen, sondern durch die Verdauung uns ernähren. Liest man hingegen immerfort, ohne später weiterhin daran zu denken; so fasst es nicht Wurzel und geht meistens verloren. Überhaupt geht es aber mit der geistigen Nahrung nicht anders als mit der leiblichen: Kaum der fünfzigste Teil von dem, was man zu sich nimmt, wird assimiliert: Das Übrige geht durch Evaporation, Respiration oder sonst ab. Zu diesem allen kommt, dass zu Papier gebrachte Gedanken überhaupt nichts weiter sind als die Spur eines Fußgängers im Sande: Man sieht wohl den Weg, welchen er genommen hat; aber um zu wissen, was er auf dem Wege gesehen, muss man seine eigenen Augen gebrauchen. (Arthur Schopenhauer: Parerga und Paralipomera. Kleine phil.Schriften II. in: Sämtliche Werke, Band 5, 1986, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 665, S. 651 – 652) 2. Martin Walser: Über Leseerfahrungen (1958) 1 5 10 15 20 25 30 35 Ich muss gestehen, ich lese nicht zu meinem Vergnügen, ich suche weder Entspannung noch Ablenkung, noch andere Freuden dieser Art. Ein Buch ist für mich eine Art Schaufel, mit der ich mich umgrabe. Obwohl ich das nicht zu meinem Vergnügen tue, sondern einfach aus einem Bedürfnis, für das ich keine Gründe mehr anzugeben weiß, keine Gründe auf jeden Fall, die von anderer Art wären als die, die uns veranlassen zu atmen oder zu essen, trotzdem macht mir das Lesen, dieses Herumgaben in mir selbst, oft mehr Vergnügen als das Atmen, ja es macht mir zuweilen sogar das Atmen wieder vergnüglicher […] Wer Tag für Tag einer Sache zugewandt ist, am Schalter steht und sechzehntausend Gesichter sieht, wer ein paar hundert Schrauben zu drehen hat, Zimmerwände tapezieren, Zähne aufbohren oder Schülern das kleine Einmaleins beibringen muss, der kommt nicht dazu, die Möglichkeiten seines Bewusstseins zu erschöpfen; für den muss die Menschheit, die Wirklichkeit eine vielgliedrige Maschinerie sein, bei der es aufs Funktionieren ankommt. Wie der Arzt nun dafür zu sorgen hat, dass der Leib all dieser Handelnden nicht verkümmert, nicht zu einer einzigen rechten Hand wird, oder zu einer Schulterbewegung, weil alles andere nicht mehr gebraucht wird, so kann der Schriftsteller dem Bewusstsein sich zuwenden; seine Sache ist der Mensch in allen seinen Beziehungen. Der Schriftsteller, durch keine andere Hantierung abgelenkt, ist der Beobachter und als solcher auch Korrektiv. Das wäre zumindest eine seiner Möglichkeiten. Wer Proust liest, wird sich selbst vielleicht als eine Kümmerform menschlichen Daseins empfinden. Man kann das Gefühl, als habe man eigentlich von den Möglichkeiten des eigenen Bewusstseins bisher noch kaum Gebrauch gemacht! Proust befreit die von Zwecken und Gewohnheiten verschüttete Wirklichkeit; ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach dieser Lektüre in einem Eisenbahnabteil genauso halbblind zwischen den Leuten sitzt wie vorher. Trotzdem könnte man sagen: Was er beschreibt, ist nicht unsere Wirklichkeit, wir werden durch die Lektüre nun nicht alle zu höchst sensiblen Prousts. Das ist leider wahr. Aber nur zum Teil. Denn es genügt schon, einmal zu sehen, zu lesen, zu erleben, wie unendlich viel gestaltet die Wirklichkeit ist, wie unendlich differenziert jeder Mensch, ganz gleich wie dumm oder wie klug oder gut oder böse er sein mag, es genügt, den Reichtum zu erleben, den Proust sichtbar macht, um selbst wenigstens ein bisschen reicher zu werden. (Martin Walser: Leseerfahrungen mit Marcel Proust. In: Erfahrungen und Leseerfahrungen, Frankfurt a. M. 1965, Suhrkamp-Verlag, Seite 134-135) Lesen – kann das heute überhaupt noch ein Vergnügen sein? Erich Fried schrieb schon: „Eine Lust zu lernen, was man nicht wissen soll. Ein Qual zu lernen, was man nicht wissen will.“ (aus „Lernfähigkeit“) Daraus schlussfolgernd ergibt sich die Konsequenz, dass ich - wie auch andere – natürlich gern lese, aber nur das, was für mich interessant und notwendig erscheint: Alles andere Qual? Schopenhauer, der Philosoph, Nihilist und Spötter des 19. Jahrhunderts schlechthin, nennt das Lesen einen „mentalen Prozess“, bei dem vorsätzlich andere für uns denken. Seine Gedanken dazu skizziert er schon 1851 in seinem Essay (aus Parerga und Paralipomera. Kleine philosophische Schriften II. in : Sämtliche Werke, Band 5, 1986, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 665, S. 651-652). Ausgehend von den Anfangsbetrachtungen sieht Schopenhauer die Tätigkeit des Lesens vorwiegend negativ. Lesen sei für ihn hauptsächlich Kopieren und Nachvollziehen. Er stellt sogar das Selbstdenken beim Lesen in Frage und behauptet, dass sich schon „Gelehrte“ dumm gelesen hätten. Beispiele nennt er dafür nicht, was an dieser Stelle äußerst interessant gewesen wäre, doch sein Traktat ist im Gegensatz dazu durchzogen von expressiven Vergleichen: Lesen sei noch schlechter als Handarbeit, der Geist sei wie eine Sprungfeder, Lesen könne den Geist überfüllen wie eine zu große Nahrungsaufnahme etc. etc. Jedoch auch hier bleibt der Philosoph allgemein und endet mit dem Problem des Verarbeitens von gelesenen Texten. An dieser Stelle lenkt er jedoch ein: Es gehe nicht schlechthin um die Tätigkeit des Lesens, sondern um die Verarbeitung der Intention (wieder im Vergleich mit der Essensaufnahme und der Verdauung) und darüber lässt sich wirklich nicht streiten, denn Textverständnis stellte also nicht schon zu Schopenhauers Zeiten ein Problem dar. Hier wird der Autor sogar ganz konkret und meint, das das meiste beim Studieren verloren gehe. Er resümiert wiederum mit einem Vergleich, wie es einem Philosophen gebührt, mit einem Bild von Spuren im Sande (vgl. Z. 30ff), die vielleicht bleiben und unter Umständen erkannt werden können. Nicht anders als Schopenhauer beginnt Martin Walser sein Essay eher pejorativ, was das Lesen anbelangt. 1958 sprach der Schriftsteller, also ca. 100 Jahre später als der Philosoph, über „Leseerfahrungen mit Marcel Proust“ (in Erfahrungen und Leseerfahrungen, Frankfurt a.M. 1965, Suhrkamp-Verlag, Seite 134-135). Der große Martin Walser beginnt sehr persönlich und mit einer These, dass er auch nicht zu seinem Vergnügen lese. Es sei ihm aber Bedürfnis wie das Atmen oder Essen und er vergleicht Lesen mit dem „Herumgraben“ in sich selbst. Der Dichter fährt fort mit Aufzählungen der Tätigkeiten des täglichen Lebens, bei denen es nicht darum gehe, den Geist anzustrengen, sondern nur zu funktionieren: sei es durch Zähne aufbohren oder am Schalter stehen (vgl. Z. 10ff). So begründet er den Unterschied zu seinem Beruf: Er als Schriftsteller müsse sich dem Bewusstsein zuwenden – Das wäre seine zentrale Aufgabe. An dieser Stelle kommt er zum Beispiel Proust, den er mustergültig hinsichtlich der Nutzung des Bewusstseins hervorhebt. Wie kein anderer verstehe es Proust in seiner Poetik, „verschüttete Wirklichkeit“ (Z. 26) zu befreien und zu gestalten, Menschen zu differenzieren und durch seine Werke ideellen „Reichtum zu erleben“ und dadurch selber „ein bisschen reicher zu werden“ (Z. 34f). Walser schließt also, im Gegensatz zu Schopenhauer, nicht mit einer Metapher, sondern mit einem konkreten Beispiel und so mit dem Resümee, dass bei Prousts Schriften das Lesen zum Bedürfnis und zur Notwendigkeit für das Bewusstsein werde. Das waren „große Worte“ zweier „großer“ Persönlichkeiten: Während der eine hypotaktisch vorwiegend mit Behauptungen und Vergleichen, und daher eindringlich und bildlich, arbeitet, geht der andere von sich selbst aus, nennt Fakten und Aufzählungen und endet mit einem konkreten Beispiel. Schopenhauer beginnt mit einer These, schlussfolgert und bekräftigt sie. Er liefert vor allem verallgemeinerte Begründungen. Walser formuliert vorsichtiger als Schopenhauer. Er überschätzt das Lesen nicht und setzt es gegen die Einseitigkeit der Arbeitswelt. Bücher erweitern für ihn das Bewusstsein, der Schriftsteller ist derjenige, der dem Menschen seine Vielfalt zeigt; Bücher machen die Menschen reicher, aufmerksamer. So betrachtet sind beide Essays strukturell unterschiedlich aufgebaut, obwohl sie ähnliche Sujets betiteln. Sprachlich schöpfen Schriftsteller und Philosoph aus ihren eigenen Ausdrucksressourcen: von Metaphern (vgl. Schlussgestaltung Schopenhauer), über Aufzählungen (vgl. Walser Z. 10ff) zu Vergleichen (vgl. Schopenhauer Z. 14ff). Aber wer hat nun Recht? „Wann wir lesen, denkt ein anderer für uns: […]“ (Z. 1, Schopenhauer). Natürlich! Lese ich Karl Marx’ „Manifest“ von 1848 erfahre ich etwas über seine Gedanken und weiß so, was er letztendlich mit „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ meint. Lese ich Christa Wolfs Aufsatz „Was bleibt“, hat sie die geschichtlichen Ereignisse um 1989 so analysiert, das ich sie aufnehme und die Situation der DDRSchriftsteller nachvollziehen kann. Ihre Gedanken werden zu meinen Gedanken. Meine Gedanken werden zu meinem Bewusstsein, prägen mein Denken. Dabei kann ich mir nicht vorstellen, das „Selber-denken“ zu verlernen, denn ich muss das Gelesene verarbeiten und werten. „Dumm-lesen“ kann ich mich auch nur, wenn ich keine andere Tätigkeit nebenher zulasse oder Lesen als ausschließliche Arbeit betrachte. Wenn Intellektuelle nur noch in ihrer Literatur leben, „haben [sie] sich dumm gelesen“ (Z. 11), werden zu „Fachidioten“ und propagieren leblose Theorie. Beispiele bleiben von mir hier, wie auch bei Schopenhauer, unerwähnt. Natürlich ist Lesen auch Arbeit! Ich lese „nicht [immer] zu meinem Vergnügen, ich suche [mitunter] weder Entspannung noch Ablenkung“ (Z. 1f, Walser). Lesen ist „Bedürfnis“. Angefangen beim Vorlesen für Kinder über den Schuleintritt bis hin zum Lebensende ist das Lesen notwendig. Ich wäre nie das, was ich heute bin, ohne Bücher. Ich wäre nicht zufrieden mit dem, was ich bin, ohne Bücher. Ich hätte nie mein heutiges Wissen ohne Bücher. Sicherlich nicht lebensnotwendig, werden mir einige Schüler oder Maurer sagen. Während sie mir dann aufzählen, was für sie lebensnotwendig erscheint, kann ich im Stillen nur lächeln, ohne mich dabei „über sie zu erheben“. Eine Diskussion oder vielleicht nur ein „Smalltalk“ zu McCanns „Tänzer“ oder Ulla Hahns „Das verborgene Wort“ schließe ich mit ihnen aus. „Dafür habe ich keine Zeit.“, „Das ist zu anstrengend“ – Das könnten Begründungen des Nicht-lesens sein. Vorgeschobene Argumente? Weil man nur „funktionieren“ will? Was will man mit „fremde[n] Gedanken“? Was soll das „Herumgraben in mir selbst“? – Gedanken von Schopenhauer und auch von Walser! Dazu kommt das Problem Schopenhauers: „Liest man hingegen immerfort, ohne später weiterhin daran zu denken; so fasst es nicht Wurzel und geht meistens verloren.“ (Z. 24f). Das ist wohl wahr. Jedoch unterscheidet es sich individuell, was jeder von welchem Text auch immer behält. „Hake ich“ formal Gelesenes, wie ebenda ein Essay von Walser „ab“, ist die Vergessensrate gleich 100%. Lese ich etwas, was mir nahe geht, wie Roman Frister „Die Mütze“ oder Claudia Schreiber „Emmas Glück“ oder Singer oder Böll, habe ich die Personen, ihre Probleme verinnerlicht, vergleiche sie evtl. mit meinem Leben, meinen Erfahrungen und erinnere mich. Wie viele Bücher habe ich hingegen gelesen, von denen ich nichts mehr weiß, außer dass ich sie gelesen habe: Barbara Wood gehört dazu, Hera Lind, Grisham, auch Hesse – ich habe es „assimiliert“. Walser wie auch Schopenhauer bieten uns ihre Gedanken an um sie zu unseren zu machen, kritisch zu betrachten oder sie abzulehnen. Mehr bleibt ihnen nicht zu tun, denn sie sind keine Aufklärer mehr. Es geht nicht um Recht oder mehr Recht des einen oder anderen. „Was ich nicht wissen will/ kann ich alles wieder vergessen/nur eines nicht:/dass ich es vergessen wollte.“ (Erich Fried: Lernfähigkeit) Es ist das Wollen, was uns zu Persönlichkeiten, Funktionären, guten Schülern oder Handwerkern macht. Das Wollen besteht aber auch immer aus Büchern, die aus uns machen, was wir wollen, nicht müssen.