20-Text-Kleve - Supervision

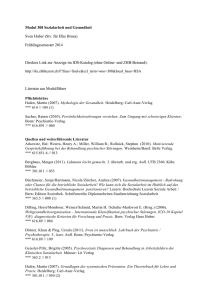

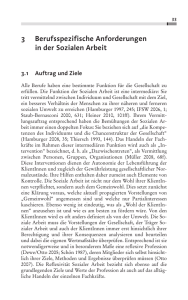

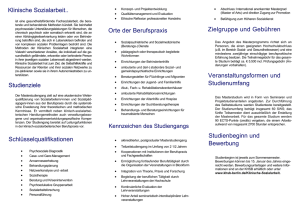

Werbung