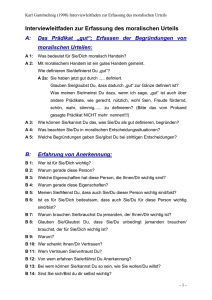

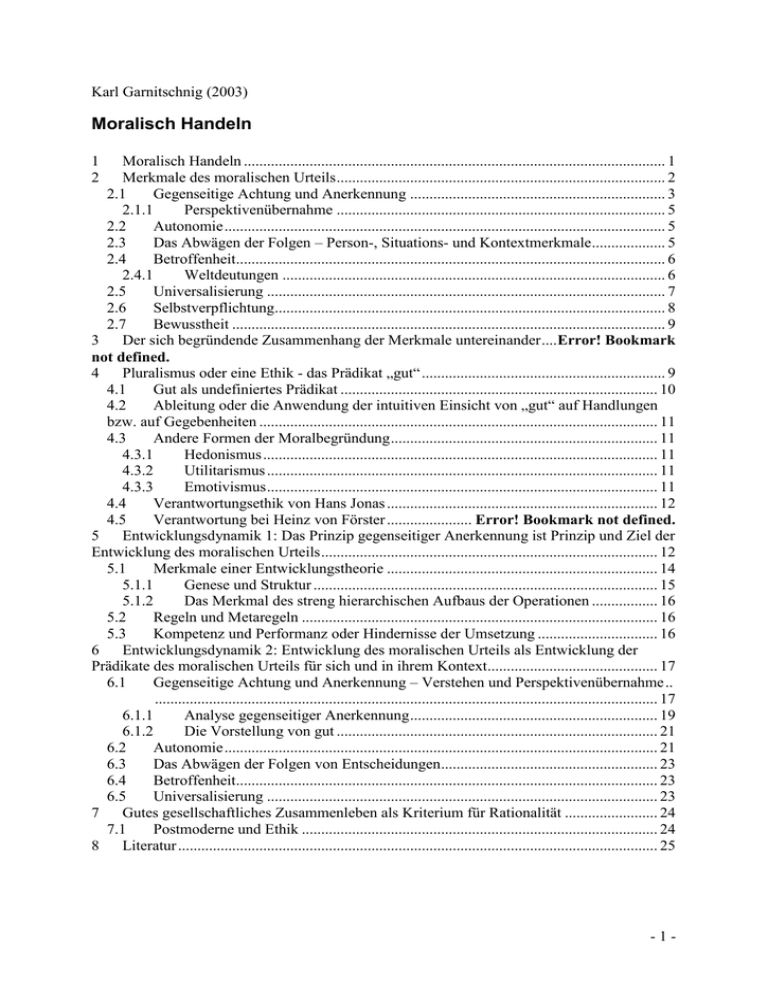

Moralisch Handeln

Werbung