Individuelle Entfaltung und soziale Verantwortung

Werbung

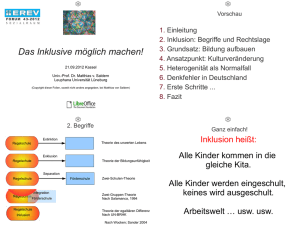

Jörg Schlömerkemper Loccum, 13. Juni 2012 Ich und wir – Individuelle Entfaltung und soziale Verantwortung Oder: Wie man mit Vielfalt produktiver(er) umgehen könnte Es ist relativ einfach, für eine konsequente Inklusion zu plädieren. Wer dies tut, bezieht sich auf die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Behinderten. Diese Vereinbarung von 2006 ist seit ihrer Ratifizierung durch den Bundestag im Jahre 2009 auch in Deutschland bindendes Recht. Basta! Diese Formeln sind Ihnen bekannt:1 – Daraus leiten die Befürworter einer konsequenten Inklusion die Forderung ab, dass möglichst rasch, zumindest aber in befristeter Perspektive Förderschulen aufgehoben werden und dass alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet werden müssen. Viele verbinden dies folgerichtig zugleich mit der Forderung, dass es nur noch „eine Schule für alle Kinder“ geben solle. Die Begründungen klingen plausibel: Die Zuweisung zu einer Förderschulen ist sozial diskriminierend, die Lernumgebung vermittelt wenig Ansporn zu Leistungen und am Ende gelingt es dieser Schule kaum, die ihr zugewiesenen jungen Menschen zu Schulabschlüssen zu führen und ihnen damit Perspektiven für den weiteren Lebensweg zu eröffnen. Zudem fällt im internationalen Vergleich auf, dass in Deutschland ein deutlich höherer Anteil der Schüler einer separierenden Schulart zugewiesen wird. Und auch innerhalb der Bundesrepublik sind die Anteile der Schülerinnen und Schüler in Förderschulen unterschiedlich groß. Und nicht zuletzt zeigen gute Beispiele im Ausland und auch in der Bundesrepublik, dass Inklusion gelingen kann und von den Betroffenen befürwortet wird. Auf der anderen Seite werden allerdings ebenso entschieden Gegenargumente vertreten: So wird bezweifelt, dass die Behindertenrechtskonvention so eindeutig zu interpretieren ist. Schließlich hätten in Deutschland alle Kinder Zugang zu einer „allgemeinbildenden“ Schule, denn zu diesen müsse man doch auch die Förderschulen rechnen. Dort könne am besten auf die besonderen Bedingungen dieser Schülerinnen und Schüler eingegangen werden, weil sich ein speziell ausgebildetes Personal in kleinen Gruppen und mit entsprechender Ausstattung intensiver um die Betroffenen kümmern könne. Bezweifelt wird dem entsprechend, dass es in heterogenen Klassenverbänden möglich ist, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Und nicht zuletzt wird ein Recht der leistungsfähigeren Schülerinnen und Schüler reklamiert, dass ihre Leistungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden dürfen. Und nicht zuletzt wird auf die erheblichen Kosten verwiesen. Auch unter den betroffenen Schülerinnen und Schülern scheint es keineswegs eindeutig zu sein, wie sie die Zuweisung zu einer Förderschule empfinden. Ich zitiere dazu gern auf der einen Seite den Titel der Dissertation von Brigitte Schumann. Sie zitiert eine Schülerin mit den Worten: „Ich schäme mich ja so!“ Ganz anders habe ich in einer Förderschule eine Schülerin erlebt, die mir sagte: „Endlich sind hier Menschen so wie ich!“ Wie kann man zwischen derart kontroversen Positionen eine Perspektive finden, die von möglichst vielen getragen wird? – Mir scheint, dass die Schwierigkeiten diese Kontroversen darin begründet liegen, dass zwei Aspekte ungeklärt sind: Zum einen ist keineswegs eindeutig, was unter der Formel vom „Wohl des Kindes“ zu verstehen ist. In verschiedenen Dimensionen lassen sich aus diesem Anspruchs durchaus unterschiedliche Folgerungen abgleiten und begründen. Zum anderen beruhen die Schwierigkeiten darauf, dass die traditionellen Vorstellungen von „Unterricht“ das Denken blockieren. Im Grunde denken wir dabei immer noch an eine In Artikel 24 der BRK anerkennen die Vertragsstaaten „das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. … Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass …b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; …“. 1 – Seite 2 (von 7) – von einer Lehrperson geleitete Instruktion – eben eine „Unterrichtung“ – in vermeintlich homogenen Jahrgangsklassen. Ich möchte zunächst auf die Frage nach dem „Wohl des Kindes“ eingehen. – Diese Kategorie wird ja in Art. 7, Abs. 2 der Behindertenrechtskonvention ausdrücklich als Kriterium angeführt, das „bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, …vorrangig zu berücksichtigen“ ist. Ich finde es hilfreich, dazu zwei Dimensionen zu unterscheiden, die auch in der pädagogischen Diskussion immer wieder herangezogen werden. Es geht um die Frage, wie sich die „Identität“ eines Kindes entwickelt und wie diese gefördert werden kann. Man unterscheidet hierbei eine personale und eine soziale Dimension. Das heranwachsende Kind soll sich als „Person“ in seiner Einzigartigkeit erleben und wertschätzen können. Es soll die Erfahrung machen, dass es sich mit seiner Umwelt konstruktiv und erfolgreich auseinandersetzen kann, dass es sich in seinem Können entfaltet und dass es seine Lebenswelt in ihrer emotionalen und ästhetischen Bedeutung intensiv und befriedigend erlebt. Es soll sich als mit sich selbst „identisch“ erleben können: „Ich bin ich!“ Zum anderen geht es um die soziale Dimension. Das Kind erlebt sich in Beziehungen zu anderen Personen und es muss lernen, die eigenen Bedürfnisse und die Erwartungen der anderen miteinander in Verbindung zu bringen und mögliche Differenzen zu verarbeiten. Es erprobt, ob und wie es auf andere einwirken kann bzw. wie es auf das Verhalten, die Rückmeldungen und gegebenenfalls auch Sanktionen der anderen reagieren kann. Diese Interaktionen sind für die Entwicklung des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls außerordentlich wichtig. In den Reaktionen der anderen erlebt das Kind sich quasi spiegelbildlich wieder, es erlebt sich als Akteur mit mehr oder weniger Erfolg. Aus den unterschiedlichen Rückmeldungen entwickelt es das Bild seiner selbst: „Ich bin einer unter anderen!“. Diese Entwicklung verläuft natürlich keineswegs linear. Sie ist immer auch mehr oder weniger und in der einen oder der anderen Richtung gefährdet: In personaler Hinsicht kann die Entwicklung retardieren, wenn es keine Herausforderungen gibt, sie kann aber auch scheitern, wenn das Wollen und das Können zu weit auseinander liegen. In sozialer Hinsicht kann der Selbstwert Schaden nehmen, wenn andere zu wenig von einem erwarten und einem nicht zutrauen, sich in Herausforderungen zu bewähren. Aber gefährdet ist der Selbstwert natürlich auch, wenn die Erwartungen der anderen zu hoch sind und man den Maßstäben für die soziale Anerkennung nicht genügen kann. – Das ist wahrlich keine einfache Aufgabe! Nun ist es allerdings keineswegs möglich und nicht einmal wünschenswert, dass diese Entwicklung sich ohne Brüche und Konflikte vollzieht. Für eine produktive und gelingende Entfaltung der Persönlichkeit ist vielmehr eine Balance zwischen Kontinuität und Diskontinuität wichtig. Das Kind muss sich auf der einen Seite als sicher und geborgen erleben können und zum anderen herausgefordert werden zu weiteren Entwicklungen. Zwischen einem „Das kannst du gut!“ und einem „Du kannst sicher mehr!“ ist das jeweils richtige und förderliche Verhältnis zu finden. In diesem Sinne ist folglich das „Wohl des Kindes“ zu verorten: Es muss sich individuell nach seinen Möglichkeiten entfalten können und entsprechend gefördert und gefordert werden, es muss Zuspruch und Anerkennung erfahren, es muss aber auch herausgefordert und gegebenenfalls auch kritisiert werden – kurz es muss als Person ernst genommen werden. Und zugleich gehört zu seinem „Wohl“, dass es mit seinem jeweiligen Können, seinen Kenntnissen und Fertigkeiten angenommen wird, dass es in seinem emotionalen Erleben wahrgenommen wird und in seiner individuellen Einzigartigkeit soziale Anerkennung findet. Das „Wohl des Kindes“ ist also zum einen ein sehr hoher moralischer Anspruch, aber zugleich in den konkreten Folgerungen sehr vage. Im Grunde müsste für jedes Kind erst einmal herausgefunden werden, wo es in diesem Spannungsverhältnis von Bedürfnissen, Erwartungen, Erfahrungen und nicht zuletzt seinen Enttäuschungen zu verorten ist – und dies müsste ständig neu durchdacht werden. Und zudem müsste geprüft werden, ob das Wohl jener Kinder gewahrt bleibt, die bei Inklusion keine besondere Zuwendung erfahren oder gar in ihrem Lernen behindert werden könnten. Daraus folgt: Wir brauchen ein Konzept und eine Organisation des Lernens, mit denen die individuelle und die soziale Dimension der Persönlichkeitsentwicklung so gut wie möglich gefördert werden können und miteinander vereinbar sind. Dem wird die übliche Organisation des Lernens in unseren Schulen nicht – Seite 3 (von 7) – gerecht. Sie ist in ihrer dominanten alltäglichen Gestalt „selektionsorientiert“. Sie soll Selektionsprozesse, deren Ergebnisse und ihre Folgen als gerecht erscheinen lassen. Eine solche „Selektionsgerechtigkeit“ soll der sozialen Ungleichheit in der Gesellschaft Legitimität verschaffen. Es ist also eine zentrale Aufgabe der Schule, der Gesellschaft – den „Abnehmern“ – möglichst valide Informationen über die potenzielle Leistungsfähigkeit der Absolventen zu liefern. Auch „Inklusion“ hebt diese Selektionsfunktion nicht auf! Wenn alle Zugang zu einer allgemeinen und anspruchsvollen Schule haben sollen, bedeutet das auch, wenn nicht vor allem, dass sie stärker in den Selektionsprozess einbezogen werden! Es werden ja nicht plötzlich „alle alles vollständig“ lernen (wie es Comenius vor 400 Jahren für möglich hielt). Es macht aber keinen Sinn, die selektive Funktion pauschal verweigern zu wollen, aber wir können und sollten allerdings überlegen, ob wir dies sinnvoller gestalten können. Wie gehen wir mit Selektion um? – Menschen haben unterschiedliche Potenziale, die offenbar zu einem nicht unerheblichen Anteil genetisch bedingt sind und die durch mehr oder wenige un/günstige Sozialisationsbedingungen zusätzlich begrenzt oder zusätzlich gefördert werden. Über Genetik zu reden, ist in Deutschland problematisch, weil Menschen nach genetischen Merkmalen bewertet und diskriminiert wurden. Es ist tabuisiert, davon zu reden, aber im Grunde handeln wir in einer selektionsorientierten Lernorganisation genau danach: Wir geben den Schülerinnen und Schülern immer wieder Gelegenheit, sich im Wettbewerb mit anderen zu bewähren. Dabei unterstellen wir offenbar, dass jeder nach seinen Voraussetzungen so weit kommt, wie es ihm möglich ist. Wir unterwerfen sie im Grunde im Sinne des Leistungsprinzips permanenten Tests, mit denen die als relativ stabile unterstellte Leistungsfähigkeit fest-gestellt werden soll. Und aus der zertifizierten Leistungsfähigkeit leiten wir Bewertungen der Personen ab und wir verbinden dies mit unterschiedlichen Berechtigungen auf soziale und auch ökonomische Teilhabe. Dabei ignorieren und tabuisieren wir, dass die so bewerteten Menschen für ihre Leistungsmöglichkeiten allenfalls teilweise (nach dem Grad ihrer Bemühungen, ihrer Bereitschaft und ihrer Motivation) dafür verantwortlich gemacht werden können, dass ihre Leistungsfähigkeiten begrenzt sind. Umgekehrt können es sich leistungsstarke Personen ebenfalls nur zum Teil als persönliches Verdienst anrechnen, wenn sie bzw. dass sie anspruchsvollere Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben können und im Wettbewerb erfolgreicher sind. Ich möchte noch einmal auf andere Weise versuchen, dies nachvollziehbar (und akzeptierbar?) zu machen. Ich sehe drei Denkmuster, nach denen wir mit der Unterschiedlichkeit der Menschen umgehen bzw. umgehen können: „meritokratisch“ – „kompensatorisch“ – „egalitär“. Meritokratisch bedeutet, dass jeder im Wettbewerb mit anderen erweisen soll bzw. darf, welche Leistungen er erbringen kann. Danach werden dann die „Meriten“ vergeben. Dies ist im Grunde der Grundgedanke des Leistungsprinzips und es liegt dem Prinzip der Chancengleichheit zugrunde: Jeder hat – nach einer Formulierung von Heinz-Joachim Heydorn – die gleiche Chance ungleich zu sein. Es geht nicht – wie es häufig missverstanden wird – um Gleichheit (der Lebenschancen und -bedingungen), sondern um die (Wieder-)Herstellung sozialer Ungleichheit. Diese strukturelle Hierarchie wird allerdings durch die Gleichheit der Chancen mit Legitimität versehen, denn jeder – so geht die Legende – hätte ja die angebotenen Chancen (besser) nutzen können. Nun wissen wir natürlich, dass die Voraussetzungen für den Wettbewerb um die Meriten nicht gleich sind. Deshalb kommt das zweite Denkmuster ins Spiel: Damit der Wettbewerb legitim ist (jedenfalls so erscheint), müssen wir Nachteile in den Startchancen ausgleichen, wir müssen Defizite kompensieren. Aber dann geht es nach dem gleichen Prinzip weiter wie im meritokratischen Wettbewerb. Auch hier geht es nicht um Gleichheit, ja nicht einmal um Ausgleich. Mit der Forderung nach Chancengerechtigkeit wird ja ausdrücklich gefordert, dass unterschiedliche (Eingangs-)Voraussetzungen auch am Ende zum Tragen kommen müssten. Konsequenterweise wird dann erwartet, dass alle auf allen Niveaus den gleichen Anspruch auf Förderung haben. Das führt dann zu dem so genannten Fahrstuhl-Effekt: Alle kommen etwas höher an, aber die Unterschiede bleiben erhalten. Ich setze dem das Prinzip der Egalität gegenüber. Während meritokratische und kompensatorische Denkmuster im Grunde unterstellen, dass alle die gleiche Chance hätten, auf hohem Niveau erfolgreich zu sein, geht ein egalitärer Ansatz ausdrücklich davon aus, dass die Leistungs-Möglichkeiten der Menschen unterschiedlich sind und dass sie auch nur begrenzt kompensiert werden können. Aber daraus darf – in einer Gesellschaft, die sich humanitären und christlichen Prinzipien verpflichtet fühlt – keine unterschiedliche Wertschätzung der Personen abgeleitet werden. Es geht also nicht darum, Gleichheit – Seite 4 (von 7) – herzustellen oder zu versprechen, sondern die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten sollen respektiert werden. Das ist allerdings ein sehr schwieriger Balanceakt, denn aus dieser Prämisse könnte rasch folgen, dass man geringere Leistungsmöglichkeiten resignativ zur Kenntnis nimmt und jeden sozusagen an dem Platz stehen lässt, an den er zu gehören scheint. Die notwendige Balance besteht darin, dass man einerseits jegliche Fördermöglichkeiten identifiziert und entsprechende Angebote bereitstellt, dass man aber andererseits anerkennt, wenn jemand offenbar (bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit) an den Grenzen seiner Möglichkeiten angekommen zu sein scheint. In einem egalitären Verständnis ist es also inhuman, jemanden dauernd mit Leistungserwartungen und Aufgaben zu konfrontieren, die er nicht erfüllen kann. Und es ist aber ebenso inhuman, jemanden unter seinen Möglichkeiten herauszufordern und ihn nicht genug anzuregen. Problematisch sind im gängigen Verständnis des Leistungsprinzips allerdings die sozialen und ökonomischen Bewertungen, die mit der jeweiligen Leistungsfähigkeit eines Menschen verbunden werden. Dass dies so ist, ist Ausdruck des in unserer Gesellschaft zurzeit gültigen Verständnisses von „sozialer Gerechtigkeit“. Wir haben die Standesgesellschaft („Jeder wird durch Geburt an seinen Platz gestellt!“) überwunden und wir sind zu Recht froh, dass jeder „nach Talent, Fleiß und Glück“ (Kant) die Chance haben soll, eine privilegierte Position zu erreichen. Dieses Prinzip legitimiert aber zugleich die strukturelle Tatsache der ungleichen Bewertung menschlicher Leistungsfähigkeit. Im Grunde wird ja die Leistung eines Menschen nicht danach beurteilt, wie engagiert er seine Möglichkeiten in die gesellschaftliche Arbeit einbringt, sondern danach, wie teuer er seine Leistungsmöglichkeit auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann. Man könnte das kritisch als eine Art „Marktgerechtigkeit“ bezeichnen. Was hat diese Unterscheidung zwischen meritokratischen, kompensatorischen und egalitären Auffassungen mit Schule und vor allem mit Inklusion zu tun? – Ich sehe den Zusammenhang darin, dass man mit diesen Kategorien besser verständlich machen kann, was derzeit in der Schule passiert und wie die Entwicklung weitergehen könnte bzw. sollte. Ich denke auch, dass man einen Ansatz dafür finden kann, wie man mit den eingangs geschilderten unterschiedlichen Auffassungen über Inklusion konstruktiv umgehen könnte. Meine These lautet: Wir können die Herausforderung, die mit der Forderung nach Inklusion verbunden ist, nicht produktiv bewältigen, solange wir verhaftet sind in traditionellen Vorstellungen des Lernens und vor allem in unseren Auffassungen von Gleichheit und Ungleichheit. Didaktisch-methodisch drückt sich dies aus in den Begriffen „Homogenität“ und „Heterogenität“. Diese beiden Begriffe können geradezu als Kampfbegriffe verstanden werden. Auf der einen Seite wird daran festgehalten, dass man nur in „homogenen“ Lerngruppen auf die jeweiligen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler eingehen kann. Dieser Gedanke liegt ja in der Tat der Einrichtung von Jahrgangsklassen zu Grunde. Auf der anderen Seite wird gefordert, dass nur „heterogene“ Lerngruppen der „normalen“ Vielfalt von Menschen gerecht werden können. Nach meiner Auffassung sind beide Prinzipien problematisch, wenn sie absolut verstanden werden und wenn man sie ausschließend gegeneinander setzt. Die Forderung nach homogenen Lerngruppen kann sich sicherlich zu Recht auf die lernpsychologische Tatsache berufen, dass Lernen am besten dann gelingt, wenn jemand auf seinen Voraussetzungen aufbauen kann und zugleich in angemessener Weise zur weiteren Entwicklung herausgefordert wird. Der Irrtum besteht allerdings darin, dass man meint, dies im Klassenverband gewährleisten zu können. Durch alle gängigen Maßnahmen wie Schuleingangstests, Schulformen, Jahrgangsklassen und Jahrgangswiederholungen gelingt es nicht, Lerngruppen zu bilden, in denen alle Schülerinnen und Schüler im Sinne von „Homogenität“ in gleicher Weise optimal gefordert und gefördert werden könnten. Das ändert aber nichts an der prinzipiellen Gültigkeit der Annahme, dass eine optimale „Passung“ zwischen Leistungsstand und Lernangebot wünschenswert ist. Dafür haben wir noch keine optimale Lösung gefunden. Ich werde darauf zurückkommen. Ähnlich problematisch wird über „Heterogenität“ gedacht und geredet. Es dürfte außerordentlich schwierig sein, der „Verschiedenheit der Köpfe“ (die Herbart schon vor 200 Jahren als das „zentrale Problem des Schulunterrichts“ bezeichnet hatte) gerecht zu werden. Solchen Bedenken wird häufig sozusagen in tröstender Absicht entgegengehalten: „Heterogenität ist kein Problem – wir individualisieren ja.“ Aber wenn die Heterogenität einer Lerngruppe durch Individualisierung bewältigt werden soll, dann folgt man im Grunde dem Prinzip der Homogenität. Und das, was gerade die Vielfalt bedeuten könnte – – Seite 5 (von 7) – nämlich die Erfahrung, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufeinander angewiesen sind und miteinander kooperieren können – kommt dann gar nicht zum Tragen. Wir haben also die merkwürdige Situation, dass es schwierig ist, mit dem Spannungsverhältnis von Homogenität und Heterogenität produktiv umzugehen. Wir machen weder das eine noch das andere konsequent bzw. wir haben jeweils ein mehr oder weniger deutlich schlechtes Gewissen (oder wir sollten es jedenfalls haben). Das Problem liegt meines Erachtens darin, dass die übliche Form der Lernorganisation – also der Unterricht in Jahrgangsklassen – weder das eine noch das andere konsequent möglich macht bzw. dass das eine durch das andere behindert wird: Je homogener Lerngruppen sind, desto weniger entsprechen sie natürlichen Lebenssituationen, und je heterogener sie werden, desto schwieriger wird individuelle Förderung. Wir halten im Grunde daran fest, dass allen Kindern einer Klasse immer wieder ein gleiches Lernangebot gemacht wird, an dem sich nach begrenzter Lernzeit erweisen soll und ja auch tatsächlich erweist, wer mit den Anforderungen besser oder schlechter oder durchschnittlich zurechtkommt. Wir gehen auf die unterschiedlichen Voraussetzungen kaum ein, sondern halten es für „gerecht“, wenn jeder „die gleiche Chance“ bekommt und alle nach gleichen Maßstäben beurteilt werden. Das meritokratische Verständnis von Leistung steht dabei im Vordergrund, für kompensatorische Maßnahmen haben wir einen profitablen Nachhilfemarkt entstehen lassen. Lernpsychologisch ist dies insofern unsinnig, weil wir den Schülerinnen und Schülern kaum Zeit lassen, eventuelle Defizite, die sich eingestellt haben, auszugleichen. Wir lassen sie mit halb verstandenen kaum verfestigten Kenntnissen und Fertigkeiten nach dem Motto „Neues Spiel neues Glück“ in die nächste Lernphase starten und wundern uns bzw. wir nehmen es resignierend hin, dass sich der erreichte Leistungsstand von einer Prüfung zur nächsten verfestigt. Daran ändert auch die aktuell favorisierte Kompetenzorientierung herzlich wenig. Es wird ja teilweise akribisch daran gearbeitet, innerhalb einer Kompetenz – wie zum Beispiel, einen Text sinnerfassend zu lesen – feine Unterschiede feststellen zu können. Ich leugne nicht, dass es einen Fortschritt bedeuten kann, wenn nicht mehr auswendig gelerntes Wissen abgefragt werden soll, aber dieser mögliche Fortschritt wird konterkariert, wenn das Können der Schülerinnen und Schüler in graduelle Abstufungen zerlegt wird. Das ist nach meinem Verständnis die herkömmliche „Selektionsorientierung“ in verändertem Vokabular. Nun muss ich aber endlich sagen, wie diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten. Vielleicht sollte ich die Warnung einschieben, dass Sie bitte kein Patentrezept erwarten. Andererseits bin ich so kühn zu behaupten, dass ein konsequenter Perspektivenwechsel hilfreich sein könnte. Wie gesagt, sehe ich das Grundproblem darin, dass im herkömmlichen Klassenverband weder Individualisierung im Sinne von Homogenität noch Vielfalt im Sinne von Heterogenität konsequent möglich sind. Ich schlage deshalb vor, diese beiden Prinzipien konzeptionell und organisatorisch in jeweils eigenen Bereichen zu verwirklichen. Der Perspektivenwechsel, den ich vorschlage, besteht darin, dass nicht der Klassenverband Ausgangspunkt des Denkens und Grundlage der Organisation ist, sondern das individuelle Lernen der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Nicht der für alle verbindliche einheitliche Lehrplan (das, was „durchgenommen“ werden muss), steht im Mittelpunkt, sondern ein vielfältiges Angebot an Lernmöglichkeiten, aus denen jedes Kind sein individuelles Lernprogramm entwickelt. Natürlich wird man bei der Beratung über diese „Bildungspläne“ darauf achten, dass jene Kenntnisse und Fertigkeiten nicht vernachlässigt werden, die für eine „Teilhabe“ am Leben in dieser Kultur wichtig sind (also Lesen, Schreiben, Rechnen etc.). Aber jedes Kind soll dabei dort mit seinem Lernen ansetzen und fortfahren, wo es jeweils steht, und es soll dabei so viel Zeit zur Verfügung bekommen, bis es die jeweiligen Kenntnisse und Fertigkeiten sicher beherrscht und diese – wenn das Wort erlaubt ist – „nachhaltig“ erworben hat. Es geht also in diesem Bereich nicht darum, im Wettbewerb mit anderen mithalten zu müssen, sondern jedes Kind soll seine eigene Leistungsfähigkeit entfalten können, und dies allerdings auch konsequent tun. Daraus werden sich unterschiedliche Kompetenzprofile auch auf unterschiedlichem Niveau entwickeln, aber das, was ein Kind dann kann, wird es tatsächlich können. Auf diese Weise wird jedes Kind eine eigene personale Identität entwickeln können, die sich aus seinem eigenen Können und seinen Fortschritten in Kompetenzerwerb ergibt. Um es noch einmal – Seite 6 (von 7) – begrifflich zuzuspitzen, kann man sagen: Es geht nicht um „Individualisierung“, also nicht darum, die Probleme zu bewältigen, die durch eine vermeintlich homogene, aber doch immer wieder heterogene Gruppenbildung erst geschaffen worden sind, sondern Ausgangspunkt der Lernorganisation sollen die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen sein. Ich rede deshalb nicht von „Individualisierung“, sondern von „individuellem Lernen“. Bei „Individualisierung“ sind die Kinder „Objekte“ des Lehrerhandelns, sie werden „belehrt“, sie sollen aber Subjekte werden, die für ihr Lernen selbst verantwortlich sind!2 Um nicht missverstanden zu werden: Individuelles Lernen verlangt nicht, dass jeder immer allein an seinen Aufgaben arbeitet. Natürlich ist es sinnvoll, sich zusammenzutun, und natürlich können sich auch Gruppen bilden, die gemeinsam an gleichen Zielen arbeiten oder sich im Wettbewerb gegenseitig herausfordern. Und immer, wenn es sinnvoll ist, sollen sie auch von einer Lehrkraft „frontal“ angeleitet werden. Zu betonen ist schließlich, dass es dabei keineswegs allein oder in erster Linie um jene Schülerinnen und Schüler geht, über die bei „Inklusion“ zuerst geredet wird, sondern um alle. Jedes Kind soll zunächst seine eigenen Möglichkeiten so weit und so vielfältig wie möglich entfalten können. Deshalb geht es bei „Inklusion“ auch um jene Kinder, deren Eltern ihrer Pflicht zur „Pflege und Erziehung“ (nach dem GG) nicht nachkommen (können). Es geht auch um die Lernmöglichkeiten überdurchschnittlich begabter Schülerinnen und Schüler. Und es geht aber auch darum, dass der individuelle Fortschritt der lernfähigen und lernwilligen Kinder nicht durch andere Kinder, also auch nicht durch Kinder mit gravierenden Lern- und Verhaltensproblemen behindert wird. So viel zur Dimension des „Ich“. Aber wie steht es um das „Wir“ und was ist mit „sozialer Verantwortung“ gemeint? – Ich hatte betont, dass zum „Wohl des Kindes“ auch die Entwicklung seiner „sozialen Identität“ gehört. Und so wie ich konsequent für individuelles Lernen im Sinne des Homogenitäts-Prinzips werbe, plädiere ich zugleich für ein konsequentes Lernen nach dem Prinzip der Heterogenität in heterogenen Gruppen. Diese Lerngruppen sollten in der Schule in etwa jene Verschiedenheit widerspiegeln, die auch die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ausmacht (sofern diese nicht bereits sozial selektiv begrenzt ist). Diese „Stammgruppen“ – wie man sie nennen könnte – sollten so heterogen sein, dass man gar nicht auf die Idee kommen kann, die ganze Gruppe auf einem mittleren Niveau unterrichten zu wollen. Je mehr sich die individuellen Kompetenzen unterschiedlich entfalten, desto wichtiger wird es, diese in die gemeinsame Arbeit an einem gemeinsamen Vorhaben/Projekt einbringen zu können. Dabei soll jeder nach seinen Interessen und Möglichkeiten das einbringen, was ihm nun einmal möglich ist. Wichtig ist dabei die Erfahrung, dass man gebraucht wird3 und dass man im gemeinsamen Prozess dafür verantwortlich ist, nach seinen Möglichkeiten zum Gelingen beizutragen und dass man dabei verlässlich – eben „verantwortlich“ – sein muss. Ich denke also z.B. an Projekte, für die ganz unterschiedliche Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind und die auf unterschiedliche Weise und auch mit unterschiedlichen Ansprüchen bearbeitet werden können. Es geht darum, dass jeder mit seinen jeweiligen Interessen und Fähigkeiten als gleich wichtiges Mitglied der Gruppe Anerkennung findet. Es geht also nicht darum, sich diese Anerkennung im Sinne des meritokratischen oder des kompensatorischen Denkmusters erkämpfen zu müssen, sondern sie im egalitären Sinne als Mensch schlicht zu haben (bzw. sie beanspruchen zu können). Als Beispiel sei an Theaterspielen gedacht. Hier lassen sich vielfältige Aufgaben auf unterschiedlichem Niveau entwickeln, die im Ensemble erst das Ganze ergeben und bei dem alle „Rollen“ unverzichtbar sind. In diesen Stammgruppen können die Schülerinnen und Schüler auch zeigen, was sie an besonderen Fähigkeiten erworben haben: zum Beispiel ein Gedicht oder einen Dialog auswendig zu können, eine Schönschriftart zu beherrschen, trotz eingeschränkter Möglichkeiten den Namen zu schreiben und vieles mehr… Wohlgemerkt: dies soll den anderen in der Gruppe gezeigt werden, nicht der Lehrkraft! 2 3 Hier könnte man darauf verweisen, dass neben der „Didaktik“, also der Kunst des Lehrens, die „Mathetik“, also die Kunst des Lernens in Vergessenheit geraten ist. Comenius hatte vor vier Jahrhunderten beides für wichtig gehalten. Vgl. das schöne Konzept von Hartmut von Hentig (2006) über „Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein“ – Seite 7 (von 7) – Ich habe übrigens bewusst zunächst vom individuellen Lernen gesprochen. Ich möchte die Umkehrung des Denkens betonen: Wir sollten zunächst an Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen etc. denken und nicht an Jahrgangsklassen, die sich – wie gesagt: leider – als heterogen erweisen und individualisiert werden müssen. Das, was mit Begriffen wie „Klassengemeinschaft“, „Stammgruppen“ o.Ä. gemeint ist, sollte in den heterogenen Gruppen natürlich auch zustande kommen. Ob diese allerdings so dauerhaft zusammengesetzt und auf dieselbe Lehrperson bezogen sein muss, sei erst einmal dahingestellt. Diese beiden Bereiche – das individuelle und das kollektive Lernen – können und sollten schließlich aufeinander bezogen werden. In einem gemeinsamen Projekt können spezielle Kompetenzen erforderlich oder wünschenswert sein, die von einzelnen (oder wenigen) Mitgliedern der Gruppe erarbeitet und dann eingebracht werden. Hier kann dann konkret erfahren werden, dass die eigenen Kompetenzen gebraucht werden und dass man dafür verantwortlich ist, sie verlässlich zu erwerben. Man lernt dann nicht für eine Prüfung, sondern weil das eigene Können im sozialen Kontext gebraucht wird. In solchen heterogenen Gruppen kann und soll also die Einstellung angeregt werden und wachsen, dass man für sein Handeln verantwortlich ist, dass man verlässlich sein muss. Hier sehe ich die wichtigste neue Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern: die individuellen Entwicklungen mit sozialen Erfahrungen in Verbindung zu bringen. Wichtig ist dabei die Erfahrung von Solidarität oder – im Sinne der franz. Revolution – von „Brüderlichkeit“: dass man Hilfe bekommt und(!) dass es befriedigend und erfüllend sein kann, wenn man Hilfe geben kann und geben darf. Diese Erfahrung stellt sich natürlich nicht von allein und nicht nebenbei ein, sie muss bewusst und mit deutlicher Priorität organisiert werden! Dazu müsste auch das Verständnis der Berufsrolle von Lehrerinnen und Lehrern einen anderen Schwerpunkt bekommen! An dieser Stelle möchte ich eine skeptische Rückfrage stellen: Wenn man das Lehren und Lernen in der Schule in den Kategorien meritokratisch, kompensatorisch und egalitär deutet, wo ist dann „Inklusion“ zu verorten? Meine Skepsis bezieht sich auf die Formel (der BRK), dass „Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt … Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“ sollen. Ein „gleichberechtigter Zugang“ kann bedeuten, dass Behinderte einbezogen werden in den meritokratischen Wettbewerb um Leistung und Zertifikate. Das würde durch kompensatorische Maßnahmen möglicherweise gemildert, aber nicht aufgehoben. Als latente Botschaft bliebe: Ihr habt jetzt alle Chancen, nutzt sie! Wenn ihr sie nicht nutzen könnt, müsst ihr die Folgen akzeptieren. Ein egalitäres Verständnis würde dagegen ausdrücklich anerkennen, dass Defizite vorliegen und dass entsprechende Lernmöglichkeiten geschaffen werden, dass aber jeder mit seinen Möglichkeiten als gleichwertige Person anerkannt wird. Solange „Inklusion“ mit meritokratischen Zügen verhaftet bleibt, ist sie halbherzig, wenn nicht gar zynisch! Die Betroffenen würden einbezogen, aber vergleichend geprüft und am Ende doch wieder ausgegrenzt. Zum Schluss: Was ich hier vorschlage, ist sicherlich keine Patentlösung. Es ging mir aber um nicht mehr und nicht weniger als um das Plädoyer für einen Perspektivenwechsel. Ich bin sicher, dass wir in den gängigen, den eingefahrenen Zielsetzungen und in den ach so vertrauten Mustern der Lernorganisation die anstehenden Aufgaben nicht lösen können. Wir werden weder den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten gerecht, noch fördern wir den Zusammenhalt der Menschen mit ihren verschiedenen Erfahrungen, Einstellungen und Perspektiven. Ganz fatal wäre es allerdings, wenn aus solchen Überlegungen ein neues Muster abgeleitet würde, das dann „administrativ“ übergestülpt und „durchgesetzt“ werden sollte. Aber wenn es gelingt, die Lernenden, die Eltern, die Lehrenden (und die bildungspolitische Öffentlichkeit und die Bildungsforschung!) für ein solches Konzept zu gewinnen (und warum eigentlich nicht?), dann wäre zu erwarten, dass das Lernen in der Schule wieder oder mehr als derzeit Zustimmung findet, dass sich die Beteiligten stärker engagieren, dass sie sich verantwortlich fühlen, kurz: dass Schule zum Medium der personalen und sozialen Identität wird und dass all das in der Dualität von „Ich und Wir“ zum Wohl aller Kinder beiträgt. –––––Weitere Erläuterungen und anders ausgerichtete Darstellungen dieser Überlegungen sind auf meiner Homepage: www.jschloe.de zu finden. Eine Buchpublikation ist in Vorbereitung.