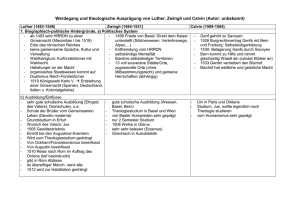

Johannes Calvin

Werbung