Der byzantinische Bilderstreit

Werbung

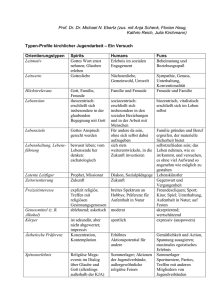

Zwischen Kunstfieber und Bilderstreit Die Reformierten und die Bilder Vor etwa einem Monat bekam ich den Vortrag eines lutherischen Kollegen auf den Schreibtisch, der sich mit der Relevanz der Bilder für Theologie und Kirche beschäftigte und der seinen Vortrag mit folgenden Worten eröffnete: Bilder sind heilig. Bilder sind teuflisch. Bilder sind nützliche Nebensachen. So lassen sich katholische, reformierte und lutherische Einstellung zu den Bildern im Kirchenraum kurz zusammenfassen. Da sind noch einmal jene Vorurteile zusammengefasst, die offenkundig nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei Professoren der Systematischen Theologie über das Verhältnis der Konfessionen zu den Bildern vagabundieren. Nun sind weder für die Katholiken Bilder wirklich heilig noch für die Reformierten Bilder wirklich teuflisch – aber wer kümmert sich schon um Differenzierungen, wenn es um Vorurteile geht. Meine These möchte ich im Vorhinein knapp zusammenfassen, bevor ich sie dann ausführlich begründe. Meines Erachtens hat das Christentum im Laufe seiner Geschichte tatsächlich drei voneinander abgrenzbare Haltungen zu den Kultbildern und zur Kunst entwickelt. Zum einen die Haltung einer theologischen Integration der Bilder, was ich bei der orthodoxen Kirche verwirklicht sehe. Zum zweiten die Haltung der didaktischen Ingebrauchnahme der Bilder, was ich bei den Katholiken und Lutheranern als vorherrschend ansehe. Und drittens die Zuwendung zur freien Kunst in der Welt, was ich zuerst bei Karl dem Großen und später dann bei der reformierten Theologie verwirklicht sehe. Es geht also drei Mal um die Zuwendung zu den Kultbildern bzw. zur Kunst, nur wendet man sich jeweils anderen Werken unter verschiedenen Aspekten zu. Die Orthodoxen brauchen die Bilder als Garanten des Heils. Katholiken und Lutheraner brauchen Bilder zur Vermittlung des Glaubens. Reformierte wenden sich der freien Kunst in der Welt zu, weil sie hier den Menschen als ersten Freigelassenen der Schöpfung frei spielen sehen (wollen). Alle drei Haltungen haben jeweils noch eine komplementäre Seite, sozusagen eine Negativseite. Die orthodoxe Kirche interessiert die freie Kunst nicht, weil sie in keinem Verhältnis zum Heil steht. Die Katholiken und Lutheraner interessiert die freie Kunst nur insoweit, als sie im Blick auf die Religion in Gebrauch genommen werden kann und eben damit unfrei wird. Und die Reformierten müssen alle Kunstwerke, die zu Kultbildern werden, als theologisch illegitim abwehren, da es keine Rechtfertigung von Kultbildern geben kann. *** Aber nun Schritt für Schritt. Erlauben Sie mir, meine Überlegungen zum Verhältnis der Reformierten zu den Bildern bzw. zur Kunst mit einer persönlichen Bemerkung zu beginnen. Als mir zum ersten Mal in meinem Leben jemand sagte, Reformierte könnten es ja nicht mit den Bildern und seien eigentlich Bilderfeinde, habe ich lauthals gelacht. Warum? Ich bin in einem gemischt lutherisch-reformierten Elternhaus groß geworden: meine Großeltern kamen zum einen aus dem streng reformierten Barmen-Gemarke in Wuppertal, zum anderen aus dem eher konservativ nationalen Luthertum in der Münsterländer Diaspora. Wenn ich überlege, welche Bilder bzw. Kunstwerke sich in den Wohnungen meiner Großeltern befanden, dann war das im lutherischen Haushalt eine kleine in Kupfer getriebene plastische Darstellung des Abendmahls nach Leonardo da Vinci und eine Abbildung vom „Kreuz im Gebirge“ von Caspar David Friedrich. Darüber hinaus gab es ein zeitgenössisches Ölgemälde mit Meereswellen vom Nordseestrand sowie eine Radierung, die den Wohnort meiner Großeltern zeigte und auf der die evangelische Kirche prominent sichtbar war. Bei meinen Großeltern aus reformierter Tradition gab es ebenfalls ein Abbild vom „Kreuz im Gebirge“, ein Foto von Berthel Thorvaldsens Christus aus der Liebfrauenkirche in Kopenhagen und daneben mehrere großformatige Originalkunstwerke, Ölgemälde mit Landschafts- und Blumendarstellungen ohne jeden religiösen Bezug. Analog zur Leonardo-Replik bei den lutherischen Großeltern gab es bei meinen reformierten Großeltern eine Replik von Rembrandt und zwar das Bild mit den Vorstehern der Tuchfärberzunft aus dem Rijksmuseum. Und mein Großvater hatte in seinem Arbeitszimmer noch ein ziemlich kitschiges Gemälde „Alter Mann mit Pfeife“. Meine Eltern besaßen ein Landschafts-Ölgemälde aus der Worpsweder Schule und einen Druck eines Werkes von Emil Nolde. Sie hatten keinen gemeinsamen Kunstgeschmack und stritten still darüber, was als Kunst anzusehen sei und was in die Wohnung kommen dürfe. Dezidiert christlich-religiös-ikonographisch waren bei all dem nur die Reproduktionen der Werke von Leonardo da Vinci, Caspar David Friedrich und Berthel Thorvaldsen. Aber sie waren eher kleinbürgerliche Reminiszenzen, zum Teil sogar nur Abbildungen auf kirchlichen Urkunden. Was die Kunstoriginale betrifft, so dominierten Gebirgslandschaften, Stillleben und Blumenbilder. Ich vermute, dass die etwa sechs originalen Ölgemälde in dem Haus meiner reformierten Großeltern, in dem wir aufwuchsen, im Blick auf den Kunstbesitz gegenüber dem Rest der Bevölkerung, aber auch im Vergleich mit den Nachbarn in unserer Straße für die 50er- und 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts statistisch eher deutlich überproportional waren. Glaubt man dagegen gängigen gesellschaftlichen Zuschreibungen, dann ist die reformierte Tradition von allen christlichen Konfessionen die unsinnlichste und in ihrem Verhältnis zu Bildern und damit auch zur Kunst die am nachhaltigsten gestörte Konfession. Der kunst- und sinnenfeindliche „Calvinismus“ gehört zu den untilgbaren Stereotypen der Geistesgeschichte, wiewohl er an der Realität der letzten 450 Jahre so gut wie keinen empirischen Anhalt hat. Denn untersucht man einmal den Kunstbesitz und das Kunstinteresse der europäischen bzw. der deutschen Bevölkerung, so lassen sich ganz allgemein zwischen Protestantismus und Katholizismus nur geringe Unterschiede feststellen, die Tendenz geht allerdings eher in Richtung eines bilderfreundlichen Protestantismus und eines - nicht nur im Blick auf die Moderne - eher kunstuninteressierten Katholizismus. Untersucht man dagegen historisch den Kunstbesitz der Bevölkerung, dann werden wir in der Geschichte der Menschheit wohl niemals mehr auf einen so reichen Kunstbesitz stoßen wie in den reformierten Niederlanden im Goldenen Zeitalter. Dazu später mehr. Nur wenn man an dem falschen Paradigma festhält, dass sich das Verhältnis einer Religion zu den Bildern an ihrer Anbetung und Verehrung von Kultbildern misst, dann mag das verzerrte Bild von der Sinnenfeindschaft der Reformierten zutreffen. Tatsächlich sind ihre Kirchen in der Regel zurückhaltender ausgestattet als lutherische, katholische oder orthodoxe Kirchen. Aber man kann mit einigem Recht den reformierten Kirchenbau als Ursprungszelle des White Cube bezeichnen, der heute weltweit die Ästhetik der Galerie- und Museumswelt charakterisiert. Allerdings haben sich seit gut 30 Jahren die Verhältnisse insofern verändert, als dass sich die katholische Kirche seit den Reformen im Gefolge des II. Vatikanums in Sachen Bildern sehr zurückhält, während das Luthertum die bunten Bildwelten für sich entdeckt hat und Altarbildprogramme in Auftrag gibt. Seit der Reformation, spätestens aber seit der Aufklärung müsste aber jedermann einsichtig sein, dass sich das Verhältnis einer Religion zur Kunst und zu den Bildern allgemein nicht mehr am Verhältnis zu Kultbildern entscheidet. Eigentlich war das immer schon klar, denn niemand würde etwa dem Judentum unterstellen, ein gestörtes Verhältnis zur Kunst zu haben, nur weil es das biblische Bilderverbot befolgt. Allgemein gilt spätestens für das 20. und 21. Jahrhundert: Die Zuwendung zur autonomen Kunst setzt in der Regel gerade die Abwendung von den Kultbildern voraus. So gesehen darf man vermuten, dass eher die kultbilderfreundlichen Kirchen ein gestörtes Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst haben. Tatsächlich ist das nicht nur im Blick auf die Ostkirche evident, sondern es lässt sich auch für die westlichen Kirchen zeigen. So lautet meine etwas verkürzte These, dass je stärker sich eine christliche Konfession an das biblische Kultbilderverbot hält, desto offener ist sie im Blick auf die aktuellen Ausprägungen der Kunst, denn die Moderne und Postmoderne ist selbst im großem Maßstab ein Vollender der biblischen Bilderverbots. Dass Caspar David Friedrichs berühmtes „Kreuz im Gebirge“ vom Tetschner Altar in den Wohnungen beider Großelternpaare vorhanden war, ist meines Erachtens kein Zufall. Es waren zwar jeweils keine bewussten Käufe von Bildern, so wie man sich heute etwa ein Poster von Salvador Dali oder August Macke kauft und an die Wand pinnt, sondern es waren Abbildungen, die auf kirchlichen Urkunden prangten, die aber dann doch explizit als Bilder an die Wand gehängt wurden. Fast könnte man sagen, dass das jeweilige „Kreuz in Gebirge“ nach Caspar David Friedrich in meiner Familie eine Art protestantischer Herrgottswinkel darstellte, obwohl es jeweils relativ unbeachtet in einem Zimmer hing und keinesfalls die demonstrative Bedeutung der verschiedenen Ölgemälde oder der Radierungen hatte. Caspar David Friedrich aber bezeichnet kultur- und kunstgeschichtlich eine jener Sollbruchstellen, an denen sich die christlichen Kirchen in Europa letztmalig entscheiden konnten und mussten, welche Haltung sie gegenüber der Kunst einnehmen wollen, d.h. ob sie die Kunst der Zeit funktional oder autonom wahrnehmen wollten. Denn Caspar David Friedrich stand in der Konkurrenz zu den Aufbruchbewegungen der Nazarener, die die Kunst zurück in die Arme der Kirche treiben wollten. Seit dem Beginn der sich erst langsam durchsetzenden Bilderfreundlichkeit des Christentums im 3. Jahrhundert stellt sich diese Frage nach der Begründung einer substantiellen Beziehung von Kunst und Christentum immer wieder: im byzantinischen Bilderstreit, in der Reformation, mit dem Barock und eben auch mit der Romantik. Meine Vermutung lautet, dass diese Frage von ungebrochener Aktualität ist, insofern sie christlich noch nicht abschließend geklärt ist. Betrachtet man Caspar David Friedrich im Kontext seiner Zeit genauer, das heißt im Kontext der anderen religiös motivierten Kunstaufbrüche seiner Zeit, dann sieht man die Kunst herausgefordert durch die Problemkonstellation von Religionskunst (also kirchlicher Ghettokunst), Kunstreligion (also der religiösen Aufladung des Kunstsystems) und autonomer Kunst (als Zuwendung zur freien Kunst). Diese Problemkonstellation erinnert nicht zufällig an die Bilderstreitigkeiten des Christentums im 8. Jahrhundert, als das Christentum sich entscheiden musste zwischen Bildverehrung (Ostkirche), Bilddidaktisierung (Rom) und autonomer Kunst (Franken). Weil ich glaube, dass seit damals keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte zur Debatte eingebracht worden sind, und nicht zuletzt, weil die reformierte Tradition in ihren Begründungen ihrer Haltung zu den Kultbildern sich explizit auf diesen Streit bezieht, erlaube ich mir, in einem kleinen Exkurs auf ihn und die in ihm vertretenen Positionen einzugehen. Exkurs: Der byzantinische Bilderstreit Zwischen den Jahren 726 und 843 kommt es im byzantinischen Reich zu einer zum Teil kriegerisch geführten Auseinandersetzung um die Legitimation der Bilder im Christentum, an der sich alle führenden Theologen und intellektuellen Positionen der damaligen Zeit beteiligten. Es begann damit, dass der byzantinische Kaiser Leo III. 726 ein Christusbild zerstören ließ, weil religiöse Bilder im Bilderverbot untersagt seien. Das löste eine erregte Debatte aus, die erst 843 beendet wurde. Die orthodoxen Theologen, allen voran Johannes von Damaskus entgegneten der bildkritischen Haltung, dass die Bilder sozusagen Garanten der Inkarnation, der Fleischwerdung Christi seien. Nur wenn Gott wirklich Mensch geworden und damit malbar geworden sei, könne man von der Inkarnation Gottes auf Erden sprechen. Wer die Bilder also bestreite, der bestreite zugleich die Inkarnation Gottes. Die Bildkritiker verwiesen im Gegenzug auf das Bilderverbot und auf den Umstand, dass aufgrund der Chalkedonense derjenige, der den Menschen Christus male, notwendig zugleich Gott malen müsse, weil Mensch und Gott in Jesus Christus gerade nicht trennbar seien. Gottesbilder seien aber unbestreitbar verboten. Wenn es überhaupt ein Bild Jesu Christi gäbe, dann wäre es das Abendmahl, denn diese sei das einzig legitime und von Christus eingesetzte Symbol seiner Vergegenwärtigung. Durchgesetzt haben sich aber die Bilderfreunde, die die Verehrung, die dem Christusbild zukommt, als Verehrung des Abgebildeten und nicht des Abbildes deuteten. Im Zuge der Auseinandersetzung äußerte sich auch die römische Kirche und verwies auf den didaktischen Nutzen der Bilder. Sie zitierte Gregor den Großen, dass die Bilder die Bibel der des Lesens Unkundigen sein könnten; ein Argument, das die katholische Kirche bis heute wiederholt, was es freilich nicht plausibler macht. Zwar räumen die römischen Theologen ein, dass Bilder nicht angebetet werden dürfen, mit anderen Worten nicht heilig seien, wohl aber dienten sie der religiösen Kommunikation. Sie seien eine Art Liebesdienst am ungebildeten Volk. Die dritte Position nahmen dann die Hoftheologen Karls des Großen ein, die die Franken als auch theologisch ernstzunehmende Größe in der damaligen Welt profilieren wollten. Ihr Argument: Bei der Kunst und bei den religiösen Bildern käme es weder auf Anbetung und auch nicht auf Didaktik an, sondern ausschließlich auf Qualität, auf das ingenium des Künstlers. Dazu verwendeten sie ein luzides Bild: Wenn einem byzantinischen Bilderverehrer zwei Kunstwerke vorgestellt würden, die beide eine Frau mit Kind darstellen würden, wobei eines Maria mit Jesus und das andere Venus mit Cupido darstellt, dann müsste der Bilderverehrer doch verzweifeln, wenn er nicht wüsste, welches Bild Venus und welches Maria darstellt. Das eine müsste er schließlich ablehnen oder vielleicht sogar als Götzenbild vernichten, das andere müsse er verehren. Humanistische Schlussfolgerung der Franken: Nicht auf den Inhalt, sondern nur auf die Qualität kommt es im Umgang mit der Kunst an. „Die Ästhetik der Libri Carolini“ so hat der Philosoph und Schriftsteller Umberto Eco geschrieben, „ist eine Ästhetik des unmittelbar Sichtbaren, und sie ist zugleich eine Ästhetik der Autonomie des Werkes der bildenden Kunst“. Zum ersten Mal taucht hier der Gedanke der Freiheit der Kunst von allen religiösen und kirchlichen Vorgaben auf. Das für uns Interessante ist nun, dass sich Johannes Calvin in der Institutio christianae religionis positiv auf die Libri Carolini bezieht, die bis ins 16. Jahrhundert auf dem katholischen Index standen und deren Lektüre bis dahin verboten war. Calvin verweist darauf, dass schon Karl der Große eindrucksvoll gezeigt habe, wie unaufgeklärt die Argumentation der byzantinischen Bilderfreunde war und wie wichtig es sei, eine aufgeklärte Position einzunehmen. Und so springe ich aus dem 8. Jahrhundert in das Zeitalter der Reformation: Die Positionen der Reformation Karlstadt Die radikale Auseinandersetzung des Protestantismus mit den Bildern kann sich auf Andreas von Bodenstein, genannt Karlstadt, berufen. 1522 veröffentlicht er die Schrift „Von Abtuhung der Bilder und das keyn bedtler unther den Christen seyn sollen“, in der er seine Haltung zu den Bildern erläutert. Karlstadt verweist auf das Bilderverbot, auf Wort und Sakrament als einziger legitimer Vergegenwärtigung Gottes, auf den faktischen Umgang der Menschen mit religiösen Bildern, die eine Unterscheidung von ‘Anbetung’ und ‘Verehrung’ vermissen lasse, auf ihre Unzulänglichkeit, als Bücher der Laien zu wirken. Auch zur Erinnerung dienten die Bilder kaum, zumal die Menschen in der konkreten Wahrnehmung sich zu ihnen wie zu Fetischen verhalten würden. Karlstadts Argumenta- tion läuft darauf hinaus, dass man Gott gibt, was Gott gebührt, und Bilder nicht mit religiösen Funktionen belastet. Bildern kommt keine Verehrung zu, sie sind keine heiligen Objekte, modern gesprochen: sie wollen ästhetisch, nicht religiös erfahren werden. Was Karlstadt vor allen anderen Reformatoren auszeichnet, ist seine strikte Beachtung der faktischen Rezeption der Kunstwerke. Ihn interessiert nicht, ob Bilder in der theologischen Theorie möglich sind, sondern er konzentriert sein Augenmerk auf die religiöse Praxis der Menschen. Und hier erweisen sich die künstlerischen Bilder durch den kultischen Kontext, in den sie gestellt werden, als Kultobjekte und ziehen entsprechende Reaktionen auf sich. Luther Martin Luther geht die Bilderfrage unter völlig anderen Voraussetzungen an. Für ihn steht die Frage im Vordergrund, ob nach der Befreiung vom Diktat der guten Werke nun ein neues Gesetz die Christen bedrängen soll. Bilder stiften ist kein gutes Werk, Bilderstürmen soll nicht an dessen Stelle treten. Bilder sind Adiaphora, „weder gut noch böse ... man lasse es frei sein, sie zu haben oder nicht zu haben“. Damit subjektiviert Luther zugleich den Bildumgang. Nicht die Bilder selbst, nicht der Kontext, sondern das Herz des Betrachters allein entscheidet über die Art und Weise der Wahrnehmung der Werke: „Luther“, so schreibt der Kunsthistoriker Werner Hofmann, „legt den Grund für die Betrachterästhetik, die Kunst als ... Vereinbarungsbegriff auffasst. Der Betrachter soll vor dem Kunstwerk seine Freiheit erproben. Er hat das letzte Wort. Luthers Bildempfänger ist kein fraglos Anstaunender, in ihm steckt ein potentieller Interpret, der kritisch nach dem Woher und Wozu, nach dem Umraum des Kunstgegenstandes fragt“. Huldrych Zwingli Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli artikuliert in der Bilderfrage ganz sein Selbstverständnis als „humanistischer Bildungsbürger“. Bilderstürmerei lehnt er ab, findet sie aber erträglicher als die kultische Verehrung der Bilder. Innerhalb des kirchlichen Kontextes lasse sich die kultische Funktion des Kunstwerks jedoch kaum verhindern, deshalb seien religiöse Bilder in den Kirchen problematisch. „Kunst als religiöse Kunst ist nach Zwingli ein Unding, sie wäre Götzendienst. Bildende Kunst ... kann es nur als profane Kunst geben ... Für das Verhältnis von Glauben und Kunst bedeutet dies, dass Glaube und Kunst auseinander treten ... Das Nein zur religiösen Kunst wirkt stimulierend in bezug auf die Entwicklung eines nicht-religiös gebundenen Kunstschaffens“ schreibt Horst Schwebel in seinem Buch über „Die Kunst und das Christentum“. Aber noch eine andere Konsequenz hatte Zwinglis Haltung: Denn nicht erst die französische Revolution hat zum ersten frei zugänglichen Museum geführt, gut 166 Jahre vorher war auf Betreiben der Reformierten in Zürich eine stillgelegte Kirche mit den aus anderen Kirchen entfernten Kunstschätzen ausgestattet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Johannes Calvin Mit dem letzten der Reformatoren im Durchgang durch die protestantischen Positionen zu den Bildern kommen wir zu jenem Bildkritiker, der bis in die Gegenwart zum Inbegriff der religiösen Bilderfeindschaft wurde. Johannes Calvin hat sich systematisch unter Abwägung aller Argumente mit der Bilderfrage auseinandergesetzt. Im 11. Kapitel des ersten Buches der Institutio christianae religionis entfaltet er seine Haltung zum Umgang mit Kunst in der Kirche. Calvin konzentriert seine Argumentation auf die religiöse Kunst, auf Darstellungen Gottes und Jesu Christi. Diese Darstellungen sind verboten, kein theologisches oder didaktisches Argument kann sie rechtfertigen. Dazu entwirft Calvin eine Theorie der Genese von Kultbildern: Diese entstehen, weil die Menschen verunsichert sind und sich in ihrer Unsicherheit einen sichtbaren Halt wünschen. Schließlich grenzt sich Calvin von den radikalen Bilderfeinden ab: Wer behaupte, man dürfe überhaupt keine Bilder haben, der verfalle selbst dem Aberglauben, denn er glaube an die religiöse Macht der Bilder. Kunst jedoch sei ein Gottesgeschenk, eine Begabung, die dazu dient, all das zu malen, was unsere Augen fassen können - dazu zählen Historien, Porträts und Bilder zum Ergötzen (oblectatio). Dennoch hat man bei Calvin eine bildfeindliche Haltung erblicken wollen, und zwar deshalb, weil Calvin den Künstler nicht als alter Deus sehen will, welcher in der Materie den Geist des Schöpfers aufleuchten lasse. Der Soziologe Max Weber hat dementsprechend ein ganz kritisches Bild vom reformierten Umgang mit der Kultur gezeichnet. Alles ordnet sich der „innerweltlichen Askese“ unter. Bei den Puritaner komme es „zur grundsätzlichen Abwendung von aller Sinnenkultur überhaupt“. Misstrauisch seien sie zu allen nicht direkt religiös zu wertenden Kulturgütern, ihr Hass treffe auch die „unbefangene kirchliche Kunstübung“. Diese verzerrte Darstellung hat freilich ihren Preis. So wird Rembrandt dem Sektierertum zugeschlagen und die holländische Kunst auf die mangelnde Durchsetzungskraft der Reformierten zurückgeführt. Webers Beschreibung ist daher in Wirklichkeit viel zu einseitig am englischen Puritanismus orientiert. Michael North hat in seiner Studie Zur Sozialgeschichte der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts gezeigt, wie verbreitet der Umgang mit bildender Kunst in den reformierten Niederlanden des 17. Jahrhunderts gewesen ist. Er schreibt: „In fast allen niederländischen Häusern hingen künstlerische Erzeugnisse, die von einfachen Drucken über Zeichnungen und Kopien bis zu Gemälden reichten. Gemälde besaßen, wie man für Delft geschätzt hat, immerhin zwei Drittel der Haushalte“. Bei der Auswahl der Kunstwerke spielte die Religion offensichtlich eine größere Rolle: „Reformierte Sammlungen zeichneten sich durch einen größeren Anteil an Landschaften und Stilleben aus, wogegen die Katholiken Historien, insbesondere Themen des Neuen Testaments, bevorzugten. Die Calvinisten, für die die Bilderverehrung tabu war, hängten sich nur selten Szenen aus dem Neuen Testament an die Wand“. Die unterschiedliche Bedeutung religiöser Themen bei Reformierten und Katholiken, schreibt North, weist auf einen Funktionswandel: „Während die Katholiken weiter an ihren Andachtsbildern festhielten, akzeptierten die Reformierten religiöse Themen allenfalls zur Belehrung, sofern sie ihre Gemälde nicht zum Zweck der Unterhaltung oder des persönlichen Vergnügens auswählten ... Die im Mittelalter und noch im 16. Jahrhundert vorherrschende Andachtsfunktion wich der Unterhaltungsfunktion.“ So kam es, dass in den Niederlanden im Verlaufe des Jahrhunderts der Anteil religiöser Kunst von 63% auf 10% sank. Statt dessen entwickelte sich eine freie Kunst, auf der dann die Moderne aufbaut. Ich springe nun von der reformierten Theologie des 16. Jahrhunderts und ihren Folgewirkungen in die kulturtheologischen Auseinandersetzungen in der Theologie des 20. Jahrhunderts. Karl Barth Die Beschäftigung des reformierten Theologen Karl Barth mit der Kultur ist vom Zusammenbruch der Kulturtheologie seiner akademischen Lehrer gekennzeichnet. Wenn die avancierte Kultur ihre Verehrer nicht daran hindert, in nationalistisches Pathos zu verfallen und Kriegsaufrufe zu unterschreiben, dann ist Kultur zu einer fragwürdigen Größe geworden. Kultur an sich ist offensichtlich kein eigenständig-positiver Wert, denn die Kultur selbst hindert an keiner Barbarei. Die erschreckende Erfahrung, dass Goethe- und Schillerverehrer auch Konzentrationslager bauen, ja dass der Faschismus ein eigenes Kulturprogramm ausarbeiten konnte, fordert eine Korrektur am affirmativen Kulturbegriff. Dennoch nennt Karl Barth die Kunst eine jener Instanzen, die uns produktiv die Relativität der Welt zu zeigen vermögen. Kunstwerke schaffen heißt nach Barth, besondere Werke zu schaffen, Werke, die sich durch ihre Differenz zu allen anderen Bereichen menschlichen Lebens auszeichnen. Das Werk des Künstlers, so lehrt Barth 1928, steht „neben den lebensnotwendigen Werken der eigentlichen Arbeit, neben der Wissenschaft, neben Kirche und Staat“. Und er fährt fort: „Das wagt doch der Mensch in der Kunst: die gegenwärtige Wirklichkeit in ihrem schöpfungsmäßigen Das-Sein, aber auch in ihrem So-Sein als Welt des Sündenfalls und der Versöhnung nicht letztlich ernst zu nehmen, sondern neben sie eine zweite, als Gegenwart nur höchst paradoxer Weise mögliche Wirklichkeit zu schaffen, ohne von jener loszukommen“. In der Kunst wird nach Karl Barth, „die Problematik der Gegenwart gerade darum und darin ernstgenommen, dass sie in ihrer Beschränktheit eingesehen, dass sie in der Aisthesis grundsätzlich überboten wird ... Das Wort und Gebot Gottes fordert Kunst“. Und für ihn charakteristisch spitzt er zu: „Das wäre eine schlottrige Auffassung, nach der die Kunst ein Fakultativum für solche wäre, denen es zufällig Spaß macht.“ Man muss sehen, wie präzise die Äußerungen des reformierten Theologen Karl Barth mit dem Selbstverständnis der künstlerischen Moderne und der freien Kunst harmonieren. Karl Barths Theologie ist sozusagen die theologische Theorie des 20. Jahrhunderts zur Kunst. In den 60er-Jahren haben dann reformierte Theologen wie die Schweizer Kurt Marti und Kurt Lüthi Karl Barth programmatisch aufgegriffen und kunsttheologisch fruchtbar gemacht. Kurt Marti konnte dann von Christus als der Befreiung der Künste zur Profanität sprechen. Eigentlich wäre der Umweg über die religiöse Kunst des Mittelalters und der frühen Neuzeit gar nicht nötig gewesen, seit Christus hätte die Kunst frei von allen religiösen Vorgaben und Bindungen sein können und uns das dem Menschen Mögliche vor Augen führen können. Worauf es heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ankommt, ist diese reformierte Erkenntnis von der von Gott gewollten Freiheit der Kunst sowohl retrospektiv wie perspektivisch zur Geltung zu bringen. Das ist zugleich auch mein eigenes theologisches Modell, mit dem ich die Begegnung von Kunst und Christentum im 21. Jahrhundert fortzuschreiben suche. Wenn der deutsche Künstler Anselm Kiefer in seiner Rede in der Knesseth in Jerusalem sagt: „Was mich als Künstler antreibt, ist das Bilderverbot“, dann zeigt das, wie tief auch das Denken des Bilderverbots in die autonome Kunst der Gegenwart einbezogen ist. Zugleich aber gilt, wenn man nach dem Ertrag dieses theologischen Denkens für die Kultur fragt, dass wir den Künstlern sagen können, egal, was ihr in der Kunst macht, wir als reformierte Kirche, als Menschen evangelischen Glaubens stehen hinter euch, weil die Kultur und damit auch die Kunst ein Bereich ist, den Gott uns als Spielfeld freigegeben hat. Es gibt hier keine religiösen Normen, keine Vorschriften, nichts, wo es Zensur oder Verbote geben könnte. Vielmehr bejaht unser Glaube die kulturelle Tätigkeit des Menschen mit allen Kräften. Es gibt freilich eine einzige Grenze aus Sicht dieser Theologie und zwar dort, wo die bildende Kunst selber als Religion auftritt, wo sie sich zur Konkurrenzreligion macht, wo sie Kultbilder schafft, wo sie Verehrung fordert, da ist die klare Grenze. Das ist aber eine Grenze, die auch von Seiten der Kunst errichtet wurde. Kunst produziert keine Kultbilder, sondern Kunst produziert Kunst-Bilder. Ich verstehe mein theologisches Modell also so, dass ich den Künstlern sagen kann, dass das christliche Verständnis von Kultur so viel an kultureller Tätigkeit ermöglicht, wie es eben nur geht und dass die Grenze genau dort ist, wo auch die von der Kunst aufgestellten Grenzen überschritten werden. Wir sind Freigelassene der Schöpfung. Gott hat uns den kulturellen Raum als Spielraum gegeben. Es ist jener Bereich, durch den wir uns als Menschen von Tieren unterscheiden. Da redet Gott uns nicht rein, sondern wir können dort unsere ganze Produktivität entfalten. Lernprozesse Von allen theologischen Positionen, sowohl aus der Reformation wie aus der gesellschaftlichen Moderne, lernen wir etwas für den aktuellen protestantischen und hier spezifisch den reformierten Umgang mit der Kultur. Sie liefern uns die Paradigmen reformierter Auseinandersetzungen mit der Kunst. Von Andreas Karlstadt ist aufzunehmen die besondere Beachtung der Wirkungs- bzw. Rezeptionsästhetik. Es kommt nicht nur darauf an, ob Bilder theologisch im Kontext der Kirche möglich sind, sondern auch darauf, wie sie in diesem Kontext empirisch wahrgenommen werden. Der theologische Einspruch muß mit Karlstadt dort ansetzen, wo Kunstwerken auf der Ebene der Praxis nicht ästhetisch, sondern kultisch rezipiert werden. Mit Martin Luther ist darauf hinzuweisen, dass aus der Frage des Umgangs mit Kunst keine neue Gesetzlichkeit entstehen darf. Es kommt wesentlich auf den Betrachter, das freie Subjekt vor einem Kunstwerk an, ob Kunstwerke adäquat oder inadäquat rezipiert werden. Kunstwerken wohnt keine wie auch immer geartete ‘böse’ Macht inne, vor der sich der Gläubige zu fürchten hätte. Bei Zwingli lernen wir, dass die historische Differenzierung von Kunst und Glaube keine theologische Katastrophe ist, sondern dem Selbstverständnis des bürgerlich-humanistischen, aber auch des religiösen Subjekts am Beginn der Neuzeit entspricht und zugleich die Kunst für neue Aufgaben in die Profanität freisetzt. Durch Calvin werden wir daran erinnert, dass der Umgang mit religiösen Bildern im Kontext Kirche nicht im freien Belieben des bürgerlichen Subjekts, sondern unter Gottes Gebot steht. Überall dort, wo Bilder im Raum der Kirche in der Gefahr kultischer Wahrnehmung stehen, muß theologischer Widerspruch laut werden. Aus der Wirkungsgeschichte des Calvinismus ist zu entnehmen, dass die theologische Kritik der religiösen Bilder nicht Bilderfeindschaft bedeuten muß, sondern in der Folge sogar eine besondere Zuwendung zur profanen Kunst bedeuten kann. Karl Barth erinnert uns daran, dass auch Kultur der Korrumpierbarkeit des Menschen unterliegt. Insofern ist die Differenz von Evangelium und Kultur unaufhebbar. Aber auch wenn die Kultur unter dem eschatologischen Vorbehalt steht, nur begrenztes Menschenwerk zu sein, so ist sie dennoch „die dem Menschen ursprünglich gegebene Verheißung dessen, was er werden soll“. Dies aber nur in klarer Weltlichkeit ohne jede religiöse Verbrämung. Aus all dem wird klar, dass der Protestantismus sich der Herausforderung der autonomen Kultur nicht entziehen kann. Wenn zutrifft, dass das „Auffallendste und Bezeichnendste an der Lebensführung des protestantischen Menschen ... ihre radikale Weltlichkeit“ (Friedrich Gogarten) ist, dann gilt es, auf das Alltagsverhältnis der Protestanten zur bildenden Kunst zu achten. Ich habe evident zu machen versucht, dass dieses Verhältnis sich in aller Regel produktiv in der Säkularität ereignet. Vor diesem Hintergrund müssen sich aber auch die Aktivitäten ausweisen, die in der Kirche im Blick auf die Kunst geschehen. Die Fragen lauten: Inwieweit ist Freiheit, wie sie in der Kunst zum Ausdruck kommt, in der Kirche möglich? Können Kirchen Freiräume bieten für den „homo ludens“? Mit welchen Zielen und Interessen, so wird man kritisch fragen müssen, wird faktisch in der Kirche mit Kunst umgegangen, wie wird dabei die Autonomie der Kunst geachtet? In theologischer Perspektive geht es darum, eine offene Gastfreundschaft zu pflegen. Künstlerinnen und Künstler sind in der Kirche, sind im Raum der Kirche willkommen, sie sind eingeladen, diesen Raum auf Zeit zu gestalten und darüber in Austauschprozesse mit den Raumnutzern zu treten. Das macht religiöse Räume ja vielleicht auch für Künstlerinnen und Künstler attraktiv. Wenn man also die Perspektive wechselt und nach der künstlerischen Sicht fragt, dann treten andere Gesichtspunkte in den Vordergrund. Für die Künstlerinnen und Künstler bildet „Religion“ das außerästhetische Material mit dem sie in künstlerischer Perspektive arbeiten. Das kann der bloße Raum bzw. Kontext sein, das kann die kunstgeschichtliche Tradition sein, das kann eine bestimmte herausragende Fragestellung sein. Tatsächlich verändert der religiöse Kontext die Wahrnehmung jedes Werkes, unabhängig davon, ob es sich im außerästhetischen auf religiöse Fragen einlässt oder nicht. Wenn das Kunstwerk eines Künstlers im Kunstmuseum platziert ist, erzählt es eine anders gefärbte Geschichte, als wenn es in einer hugenottischen Kirche steht, in der weiterhin Gottesdienst gefeiert wird. Das Kunstwerk ist exakt dasselbe, aber es entbindet bei den Besucherinnen und Besuchern unterschiedliche Erfahrungen, weil der Kontext jeweils ein anderer ist. Und natürlich reflektiert ein Künstler diese unterschiedliche Kontextualisierung. Das macht vielleicht den Reiz derartiger raumästhetischer Experimente aus.