Cornelius Obonya im Interview

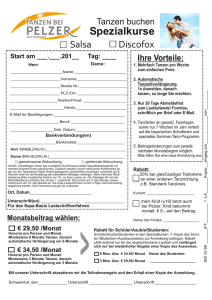

Werbung

Cornelius Obonya anlässlich der Veranstaltung MORGEN MUSS ICH FORT VON HIER im Interview mit Susanne Berndl über musikalische Vorlieben und menschliche Pflichten. April 2014 Herr Obonya, Sie gestalten neben "Morgen muß ich fort von hier" auch ein Programm zu Hermann Leopoldi. Haben Sie eine besondere Affinität zur Musik der 1930er und 1940er Jahre? Das ist purer Zufall, ich höre diese Musik aber immer wieder gern. Diese Art, Lieder zu machen, ist eine durchaus vergangene, auffällig ist aber: Wenn die Leute auf der Straße etwas nachpfeifen, dann sind das meistens diese Lieder aus der alten Zeit. Lady Gaga wird da eher selten gepfiffen. Musik ist sehr vielfältig geworden, ich höre wahnsinnig gern auch Musik der Gegenwart, bin leidenschaftlicher FM4-Hörer – aber das ist heute eine andere Art von Lied, das kann man nicht so mal eben nachpfeifen. Weil das Publikum generell weniger wusste, die Welt etwas naiver war, konnte man früher mit einfacheren Liedern mehr transportieren. Wenn in den 1930er Jahren jemand von einem fernen Land gesungen hat, konnten Leute tatsächlich noch ihre Sehnsucht darauf projizieren. Heute hört man den Song und kann sich im Internet augenblicklich über das Besungene informieren. Das Besondere an diesem Programm ist u.a., dass die Stimmen der "Täter" und der "Opfer" nebeneinanderstehen. Wie geht es Ihnen dabei? Das lieb’ ich! Diese Unterschiedlichkeit habe ich sehr gern. Das verhindert auch Sentimentalität oder Überdruck auf einer Seite. Im Leopoldi-Programm erfindet man eine komische Figur für ein schauspielerisch gestaltetes Lied. Hier hingegen muss man eine Figur darstellen, die so viele unendliche Bilder in den Köpfen der Zuhörer/innen erzeugt. Da muss man extrem vorsichtig sein. Man kann nicht "den Täter" darstellen und "das Opfer". Ich glaube, das braucht eine gewisse Neutralität – es ist gar nicht so sehr die Verstellung. Das Publikum muss die Bilder im Kopf haben. Diese Bilder muss man dem Publikum überlassen ohne ihm vorzuschreiben, was es zu denken und zu fühlen hat. Auffällig ist auch ein Bericht über die Ermordung des Librettisten Fritz Löhner-Beda in Auschwitz, in dem die Täter namentlich genannt werden. Oft wird das namenlose Böse den benannten Opfern gegenübergestellt. Ich habe mir einmal den Eichmann-Prozess angesehen – danach hat ja Hannah Arendt "Die Banalität des Bösen" geschrieben. Wenn man diesen komischen kleinen Österreicher sieht, der da in dem Glaskäfig sitzt und sich auf eine vollkommen irrwitzige Art und Weise versucht zu verteidigen ... Das war auch eine andere Generation, die vollkommen unfähig war, Schuld zuzugeben oder sie einfach nicht sehen wollte. Damals hat "das Böse" zum allerersten Mal vor einer Weltöffentlichkeit, vor allem für die jüdischen Menschen in Israel, ein Gesicht aus Fleisch und Blut bekommen. Das war kein 20 Jahre altes Schwarzweißfoto eines Täters, dessen Aufenthaltsort man irgendwo in Südamerika vermutete – sondern jetzt saß der da. Der hat das unterschrieben. Der hat das gemacht. Da hat sich wirklich einiges geändert in der Rezeption all dieser Dinge. Was dieses konkrete Benennen betrifft, da waren die Liedermacher meistens viel schneller als die Realität. Mit Jazz bzw. Swing war auch das Tanzen dazu zeitweilig verboten. Wenn man Tanzen als Widerstand gegen herrschende Umstände versteht: Wozu tanzen Sie und wogegen? Zu fast jeder Musik, die Spaß macht. Wenn auf Premierenfeiern ein guter DJ auflegt, dann reizt mich auch mal Techno. Ich komme langsam in das Alter, wo man von anderen peinlich beäugt wird, wenn man da noch mithüpft – aber ich tanze zu fast allem. Wogegen? Mit Sicherheit gegen Rassismus. Und wenn es möglich wäre, gegen die totale Verblödung und Dauer-Ökonomisierung von Politik zu tanzen, sehr gerne. Wenn es einen Tanz gäbe, wo die Wiener/innen einmal am Tag aus Protest am Parlament vorbeitanzen würden – ich würd’ mitmachen. Erich Kästner unterstreicht die Wichtigkeit, sich rechtzeitig politisch zu positionieren, mit dem Zitat "Wehret den Anfängen". Meine Frau und ich waren jahrelang Kunden bei einem bestimmten Weinhändler. Der erzählte irgendwann, Weinhändler seien von Natur aus geizig – das wäre so wie bei den Juden, haha. Wir gehen da seither einfach nicht mehr hin. Dabei müsste man auf so etwas sofort fragen "Warum haben Sie das gesagt?" und eine Diskussion beginnen. Das ist das Einzige, was man heute den Menschen beibringen kann, und bei der ersten Gelegenheit mache ich es selbst nicht. Ein gewisser Konsens, der in der Zweiten Republik schon einmal da war, ist wieder verschwunden – eine Grundhumanität, dass gewisse Aussagen oder Witze nicht gehen. Es darf auch nicht passieren, dass Mitarbeiter des ehemals Dritten Nationalratspräsidenten NS-Devotionalien vom Parlamentscomputer aus bestellen und das einfach jahrelang aussitzen. Genau das heißt "Wehret den Anfängen". Es geht darum, sich Zeit zum Diskutieren zu nehmen. Weil letztendlich kommt der mit so einem dämlichen kleinen Witz einfach durch. Das ist der kleine Antisemitismus, der, wenn von einer ganz bestimmten Stelle die Flamme höher gedreht wird, zu einer Spirale führt, die nicht mehr aufzuhalten ist. So beginnt’s.