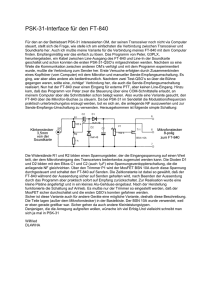

Roland Müller - Roland Seeheim

Werbung